随着现代女性解放运动的持续开展,全世界女同胞们的社会地位都在蹭蹭看涨,简直是芝麻开花节节高。这是全球大趋势,据说连沙特这样的国家,都成了西方某些女权组织背后的大金主。

咱们中国虽然历史包袱比较重,但在提升女性社会地位方面却不甘人后,大有后来居上之势,如今中国已成为女性社会劳动参与率最高的国家。

这一成就离不开大批中国男士的鼎力支持。广大男同胞有钱就掏钱,没钱了就出力,洗碗拖地抢着干,人人争做新时代的好男人。也正是因为有一大批这样的好男人存在,才确保了我们国家的离婚率始终没有突破百分之五十。

但是,革命尚未成功,同志仍需努力。因为在遥远的上古时代,有很长的那么一段时期,当时女性的地位远比现代女性要高。那个时期的人类社会,便被称为母系社会。

母系社会实行按母系确定世系血统和财产继承的氏族制度,是氏族社会的第一阶段。这种氏族形态最早可能出现于4~5万年前的旧石器时代晚期,并在新石器时代达到繁盛,随后才逐渐被父系氏族所取代。

母系社会的形成原因主要有几个方面,一是当时女性所从事的采集工作比男性从事的狩猎收获更为稳定,可以提供更为可靠的物资来源。母系社会时期女人的物资生产量远高于男人,女人采集的食物占总量的60~80%,男人最大的贡献就是保护部落。可以说,这一时期是女性养活了全人类。

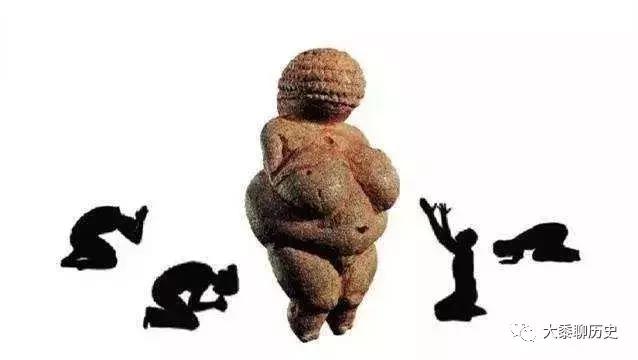

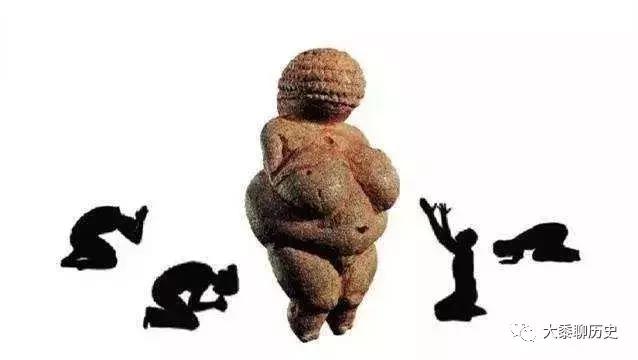

另一方面,女性被视为整个族群繁衍生息的根本。由于女性对维系氏族的生存和延续都起着至为重要的作用,这就让女性在氏族公社里占有了更重要的地位,并普遍受到尊重。

再者就是,母系氏族是人类由族群内婚制迈向外婚制的关键一环。族内通婚对人类进化的危害极大,形成一个以老祖母为核心的氏族,族内男子外婚到另一族,可以有效杜绝族内血亲通婚。

外婚的最初形态是群婚,母系血统是维系氏族存在的关键。子女只认生母而不识生父,氏族成员的世系也只根据母系的血统来决定。子女由母亲抚养,父亲并无抚养子女的权力。父与子不是同亲族的人,因而在世系上也就不会体现这一血缘纽带,即使相见,亦如陌生人。

同一始母祖的若干后代,形成为一个氏族。氏族扩大之后,再分离开来,另建新氏族。彼此通婚的氏族则构成部落。

也正是在这个阶段,人类开始形成最初的羞耻心与道德伦理观。这些观念的确立,是为了预防长期生活在一起的族内血亲之间相互产生欲念,而与贞操、专一等后世观念无关。

在中国古文献中,记录有不少关于母系氏族情况的传说。如《庄子》中就有“神农之世,卧则居居,起则于于,民知其母,不知其父。”类似的记述。又如《周礼·地官司徒下》:“中春之月,令会男女,于是时也,奔者不禁。”这种野合习俗,也可视为原始社会群婚模式的残余。

人类社会始终在不断进步,但这种制度的影响并未完全消亡。直到近现代,一些生活在偏远地区的少数民族,仍保留了不少母系制度习俗的残余。如广西的白裤瑶,川滇地区的摩梭人等。

母系大家庭的成员一般由同一母系血缘关系的姐妹兄弟和其中女性成员的子女组成,由较年长的能力最强的女性担当家长。

母系家庭中,不仅血统、财产和权利的沿袭通过母系来实现,而且母亲为主,舅舅为辅的方式还取代父亲成为家庭权利的中心。相较于现代社会的家庭模式,这种原始大家庭聚居生活方式其实也有其优越性。

首先,家庭成员间都以血缘为纽带,根本不存在妻夫矛盾、婆媳纠纷,翁婿不合、姑嫂争执之事。且从出生开始便在一起生活,家庭关系和谐,发生矛盾的几率要小很多。

其次,这种家庭结构不会产生孤寡问题,人们对老、弱、伤、残、病、幼皆特别关照。同时也对成员形成更强的约束机制,杜绝了现代主流社会很大部分“社会问题”的发生。

成员间的血缘关系也使财产的集中管理和公平分配易于实现,资源可以被最大限度的合理运用,也就没有贫富悬殊产生。家庭成员分工合作,各司其职,自然轻松自在。

据考证,氏族社会成员平均每天的有效劳作时间约两到三小时。剩下的时间,就都花在思考人生,做爱做的事情上去了。直到自给自足的农耕生产模式成为主流,人们才慢慢形成日出而作,日落而息的勤劳传统,并以此为荣。

怎么样,身为现代人的你,看到这里再去想一想美好的996模式,是不是有要喷出一口老血的冲动?

在母系社会模式下,两性间的互动都建立在平等的基础上,完全以感情为出发点,与经济财产、子女抚养无关,也没有法律条文、道德枷锁的限制,有感情才在一起,一旦真情不再便可轻松分手。

很多现代人,一辈子都找不到真爱,而幸福的原始人,却可以收获很多的真爱。

然而,也许正是因为这种模式太过完美,以致有很多学者都坚决不相信人类社会真的曾经出现过这类过于理想化的阶段。

他们认为,在人人生而有之的私欲唆使下,这种过度完美的模式无论如何都是不可能长期、普遍且稳定地存在的。

虽然有大量古代传说、文献记载、考古发现乃至现代社会某些偏远地区的古风遗存,都证明母系社会确实在原始社会普遍存在过,但这些专家的观点似乎还是有一定的道理。

之前的章节就已提到过,根据人类遗传学的研究成果,现代人类的父系祖先也是有一定的谱系的。极少数几名男性个体,是我们所有现代人共同的祖先。

这种超级父亲现象从现代人类走出非洲后就反复出现,如果人类社会长期普遍处在母系氏族模式下,是绝对不可能发生这种情况的。

越是完美的事物,越是脆弱,母系氏族模式也同样如此。我们只能无奈的认为,母系氏族应该是在人类发展史上存在过,但要保持这种模式却又有很严苛的客观先决条件。

比如人类在长途迁徙过程中,男性的作用明显更为重要。这种情况下,应该就是由某个勇猛雄壮且机敏过人的男性担任族长,而且族长会享有一定的交配优先权,这样才会导致人类进化史上一个又一个超级父亲的出现。而在母系社会的群婚模式下,这是不可能产生的。

原始人类长期处于迁徙过程中,但迁徙途中是不可能留下什么大型遗迹的,因此后人很难通过考古发掘搞清楚这期间的具体细节。我们所发现的那些母系氏族群落生存遗迹,都是已经实现定居的古代人群留下的,并不能完整反映古人类生存状态的全貌。

一旦定居下来的人类从狩猎采集阶段过渡到畜牧农耕阶段,劳动强度的提升使男性成为生产的绝对主力,其社会地位也随之提高,男性在族群中占据主导地位就成为了必然。之后随着私有制的发展,女性地位更是一降再降,最终沦为与私人财产等同。

母系氏族模式还有一大弱点,那就是在这种模式下,家族成员的生育义务相对较小。即便是一名原始女性,也不会自觉自愿地把自己当做生殖机器不停地去生育后代。因而母系氏族制度不利于族群人口的增长。就算在现代,那些大力提倡个性自由、男女平等的国家和地区,也同样会面临人口快速缩减这一社会问题。到氏族社会末期,族群间的竞争变得极其残酷,这样的短板绝对是致命的。

今天的人类,处在一个高速发展的时期,社会环境急剧改变已成常态,很多传统因不符合现实需求而不得不被舍弃,家庭作为社会基本单元同样受到不小的冲击。可以说人类的未来存在着越来越大的不确定性,让我们一起边回顾历史,边畅想未来吧。