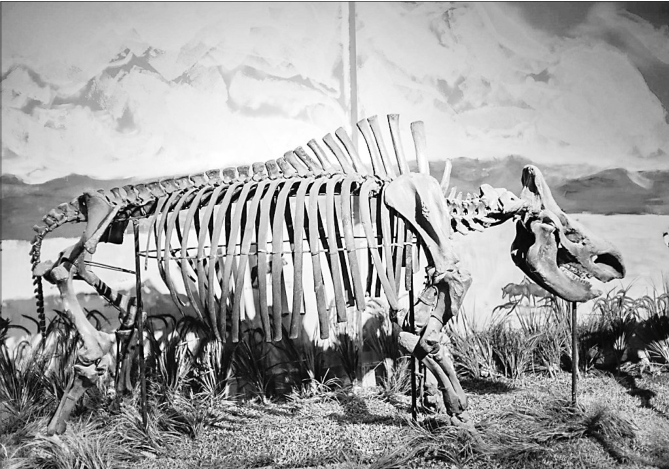

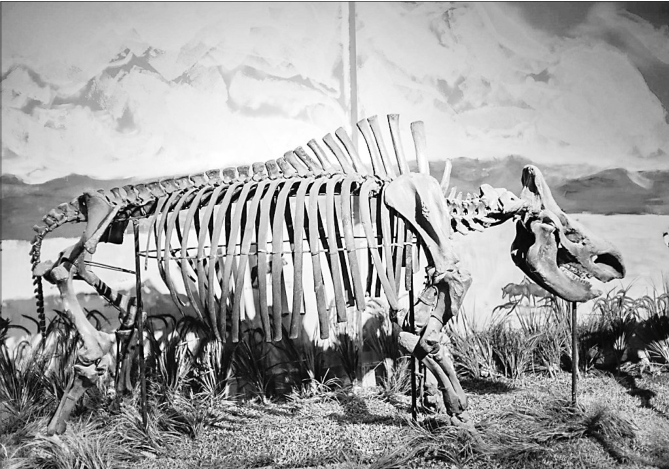

披毛犀化石骨架。

披毛犀复原图。

披毛犀复原图。

披毛犀化石骨架。

□董云平

现存于黑龙江省博物馆的披毛犀,是1956年夏季在齐齐哈尔市富拉尔基钢场基建工地发现的。是我国最早发现的最完整的披毛犀化石,完整程度接近100%,世界罕见。因为它,人们知道了万余年前消失的披毛犀的风采,它也成为其他展馆“组装”披毛犀化石骨架的“样板”,并在国内外巡展,成为一颗耀眼的“明星”——

说起犀牛,人们并不陌生。然而,在远古时代存在的一种犀牛——披毛犀,却与现代犀牛有着显著的不同。它的体型与现代非洲犀牛近似,全身长满类似青藏牦牛的浓密的长毛,有一层厚厚的毛皮及脂肪,用来在寒冷的环境中保持温暖。

披毛犀,虽已于万余年前灭绝,但是在黑龙江省博物馆却可一睹这位已灭绝的古老动物的昔日风采。这具我国最早发现的最完整的披毛犀化石,形体非常流畅完美。专家们称,这只披毛犀整个骨架同属于一个个体,完整程度接近100%,在世界上也是罕见的,而且它还是我国最早发现的最完整的披毛犀骨架,所以成为黑龙江省博物馆的十大镇馆之宝之一,被定为国家一级文物。

近年来,作为我省的重量级宝贝,它曾在国内多地巡展,并曾在加拿大、日本等国亮相,很受观众的瞩目。

最早发现的最“完美”的披毛犀

披毛犀,又名长毛犀牛,生活在更新世晚期。它的体型与现代非洲犀牛近似,广泛分布在欧亚大陆的北部,世界上多个地区都发现有它的身影。在欧洲一些山洞中,曾发现有古代人类画的披毛犀壁画,栩栩如生。

据专家介绍,披毛犀是第四纪古生物猛犸象、披毛犀动物群的代表性动物,生活在距今2万年前的寒温带。由于受河水冲刷和地壳运动,埋藏于地下的多数大型古生物化石都改变了其原来的位置,因此很难发现一具完整的古生物化石,一些博物馆的大型古生物化石骨架都是由不同个体化石“拼凑”而成的,有的部分甚至是用石膏等材料替代的。而省博物馆的这具披毛犀化石骨架除尾骨是很小的一块外,其余全部完整无缺。

这具披毛犀化石骨架是在1956年夏季发现的。当时,齐齐哈尔市富拉尔基钢场基建工地正在施工。当挖到8米多深的灰色淤泥黏土层时,工人们发现了类似古生物化石的东西。闻讯赶到的考古专家对现场进行了小心清理,结果令所有在场的人吃惊和兴奋,展现在专家眼前的这具披毛犀的化石骨架保存非常完整,几乎没有任何损伤。而此前,国内从没有发现过保存这么完整的披毛犀化石。

化石运回黑龙江省博物馆后,专家将这具披毛犀“组装”起来,“复原”后的披毛犀被定为一级标本。因为此前谁也不知道披毛犀的样子,该披毛犀骨架“组装”完成后,国内其他展馆纷纷前来观摩,它也成了后来其他展馆“组装”披毛犀化石骨架的“样板”。

万余年前不慎陷入淤泥而亡

这只修复后的披毛犀化石,肩高1.82米,身长3.67米,很有气势,很受观众的喜爱。更让人感到亲切的是它曾生活过的地方就是我们脚下的这片黑土地。

据专家介绍,这具披毛犀生活在大约12000年以前。被发现时,它头朝西北,身体侧卧,埋藏在距地表9米多深的粘土层中,不但头、躯干、四肢等部位的大骨块保存相当完整,连四只脚的腕骨、掌骨、指骨等细小骨骼也基本齐全。它的牙齿已经出齐,但磨蚀很少,据此判断它是刚成年的个体。从埋藏化石地层的岩性,可知当地古代为一个湖泊;分析地层中的植物残渣,有种子而没有花,可知它死于秋天。由于它附近无石器、骨器等人类遗物发现,全部骨骼化石完整而无人工伤痕,也无动物啃咬痕迹或病态的骨化石,因而可以推测,它不是老死、病死、被人打死或动物咬死的,它可能是在前往一个淤泥很深的湖泊时,不慎陷入泥潭不能自拔而死的。尸体腐烂后,骨骼没有经过洪水的搬运,因而保存完好,排列有序。

揭示生态环境对动物演化和绝灭的影响

据省博物馆专家介绍,已知披毛犀的化石分布范围几乎遍布欧亚大陆北部,最北界限大约在北纬72°,最南到北纬33°,生活在距今1.2万年至4万年之间,大致相当于我国大冰期的晚期到冰后期之前的阶段,它适应于寒冷草原与平原的生活。东北的松嫩平原是盛产披毛犀化石的地方,这里出土的完整的或较完整的披毛犀化石骨架至少已有百余具。据不完全统计,这里已有20多个县(旗)市发现过披毛犀的骨骼或牙齿的化石。

黑龙江地处我国高纬度地区,其生态环境与南方地区差异明显,从而决定了其有着不同的生物群落特征。黑龙江地区在晚更新世地层中曾出土大量披毛犀、猛犸象等大型哺乳动物化石,它们属于耐寒的草食兽类,绝对年代经碳14测定为1.2万年至4万年,反映出黑龙江地区当时大部为寒冷的干草原环境,也说明在更新世黑龙江地区有过冷暖交替的变化。通过对这种已绝灭动物的深入研究,可以揭示生态环境对动物演化和绝灭的影响。

古动物的绝灭,也和现今世界上一些物种的绝灭一样,个体由多到少,分布由广到狭,有一个逐渐变化的过程。导致这个过程的因素是多方面的,其中必有主导因素。究竟哪个是主导因素还是一个有待探索的课题,也可能不同种类的古动物绝灭的主导因素各不相同。披毛犀——猛犸象动物群中的一些种类,有的绝灭较早,有的绝灭较晚,有的则生存至今。绝灭的原因,有的可能由于自然环境的变化,有的可能由于种间竞争被淘汰,有的则可能与人类的活动有关。据分析,披毛犀被早期人类的猎杀,可能是其灭绝的成因。大多数人认为,当1万年前末次冰期结束,随着全球暖期的到来,披毛犀适宜的气候环境消失了,它们也就走向了无法挽回的灭绝之路。

(刘项本报记者董云平/摄)