在私募股权投资中,投资方与创始股东或管理层在条款清单及其他协议中约定:如果约定的某种情形出现,投资方可以行使估值调整的权利;如果约定的某种情形未出现,则创始股东或管理层可行使该权利。由于结果是不确定的,与赌博有一些相似之处,因此被形象地称为“对赌”。

对赌条款在国内已得到广泛地应用,典型的案例有摩根、鼎晖和英联资本投资蒙牛(创业型)、摩根投资上海永乐电器(成熟型)、凯雷投资控股徐工集团(并购)等。以下是收集整理的一些关于对赌条款的案例:

1. 蒙牛乳业

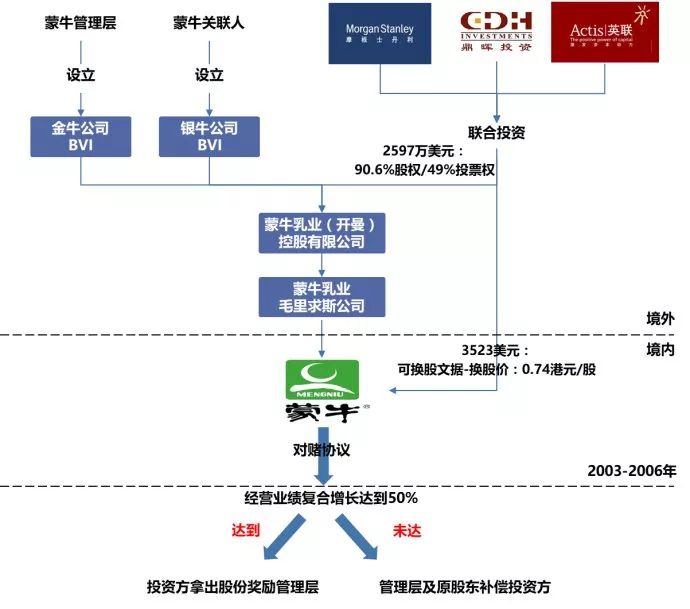

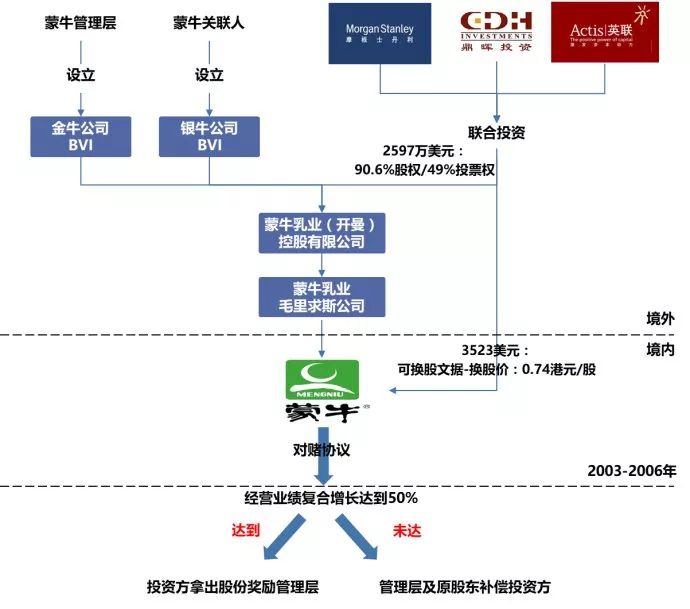

2001年底,摩根士丹利等机构与蒙牛乳业开始接触的时候,蒙牛乳业公司成立尚不足三年,是一个比较典型的创业型企业。

2002年6月5日,摩根士丹利在开曼注册了两家壳公司:China Dairy Holdings(中国乳业控股,即开曼群岛公司)和其全资子公司MS Dairy Holdings,第一家作为未来收自己对蒙牛投资资金的账户公司,第二家作为对蒙牛进行投资的股东公司。

2002年9月23日,蒙牛的发起人和关联人(投资人、业务联系人和雇员)在英属维尔京群岛分别注册成立了金牛公司和银牛公司。金牛和银牛各以1美元的价格收购了开曼公司50%的股权,其后设立了开曼公司的全资子公司——毛里求斯公司。

2002年9月24日,开曼公司扩大法定股本1亿倍,并开始对外发售股份,股份从1000股扩大为1000亿股,分为一股十票投票权的A类股5200股和一股一票投票权的B类股,并规定原来的1000股旧股算作A类股份,包含于5200股A类股份之内。

(1)第一轮投资

2002年10月17日,“金牛”与“银牛”以1美元/股的价格,分别投资1134美元、2968美元认购了1134股和 2968股的A类股票,加上以前各自持有的500股旧股,“金牛”与“银牛”合计持有A类股票5102股。紧随其后,三家投资机构(摩根士丹利、鼎晖和英联)以530美元/股的价格,分别投资17332705美元、5500000美元、3141007美元,认购了 32685股、10372股、5923股的B类股票,合并持有B类股票48980股。三家金融机构总计为开曼公司提供了现金2597.3712万美元,取得该公司90.6%的股权和49%的投票权,所投资金经毛里求斯公司最终换取了大陆蒙牛乳业66.7%的股权,蒙牛乳业变更为合资企业。

为了使预期增值的目标能够兑现,此次投资中,摩根士丹利等投资者与蒙牛管理层签署了基于业绩增长的对赌协议。具体内容如下:如果蒙牛管理层没有实现维持蒙牛高速增长,开曼公司及其子公司毛里求斯公司账面剩余的大笔投资现金将由投资方完全控制,届时外资方将取得蒙牛股份60.4%的绝对控制权;如果业绩增长达到目标,1年后蒙牛可以将A类股按1拆10的比例转换为B股,蒙牛管理层将实现在开曼公司的投票权和股权比例一致,即蒙牛系真正占有开曼公司51%的股权。

获得第一轮投资后,蒙牛业绩获得高速增长,使得第一份对赌协议最终以蒙牛管理层胜出结束。金牛、银牛将所持有的开曼公司1634股(500+1134)、3468股(500+2968)A类股票转换为16340股和34680股的B类股票,持有开曼公司51%股权和投票权。此时,蒙牛系持有蒙牛股份股权为67.32%,外资持有蒙牛股份为32.68%。

(2)第二轮投资

迅速成长中的蒙牛对资金的需求仍然十分巨大,三家投资机构第一轮投资税后利润超过2.3亿元,决定增大持有量再次向蒙牛注资。但是,牛根生坚决不放开32%的最高外资投资底线,于是新的投资只能以认购可转债来实现。

2003年9月30日,开曼公司重新划分股票类别,以900亿股普通股和100亿股可转债代替已发行的A类、B类股票。金牛、银牛、摩根、鼎晖、英联原持有的B类股票对应各自面值转换为普通股。

2003年10月,三家海外战略投资者认购了开曼公司发行的可转换股证券,再次注资3523万美元,购买未来转股价0.096美元/股的债券,等于以0.74港元/股的价格预定了3.67亿股上市公司股票(IPO半年后可转30%,一年后可全部转股)。

2003年10月20日,毛里求斯公司再次以3.038元/股购买9600万股蒙牛股份,至此对蒙牛乳业的持股比例上升到81.1%,第二轮投资完成(以人民币兑美元汇率1:8.27计算,这笔款项资金数量恰好等于第二轮增资金额)。

第二轮投资认股形式:可换股文据(类似于国内证券市场可转债)。这笔可换股文据是以蒙牛海外母公司毛里求斯公司的全部股权为抵押,未转为股票的证券作为债券,蒙牛有义务还本付息,最大程度上减少了三家机构的投资风险。本金为3523万美元的票据在蒙牛上市后可转为3.67亿股蒙牛股份。

为了进一步确保可转债的权益,还设有对赌协议、强制性赎回及反摊薄条款。第二轮注资的新对赌协议约定,从2003-2006年,蒙牛乳业的复合年增长率不低于50%。如果达不到目标,蒙牛管理层要向外资股东支付最多不超过7830万股蒙牛乳业股票,相当于已发行股本的7.8%或等值现金;相反,如果目标实现,外资股东向蒙牛管理层支付同等股份。

2004年6月,蒙牛业绩增长达到预期目标。摩根等外资机构可转债得以兑现,换股时蒙牛乳业股票价格达到6港元以上;摩根等外资股东也提前终止了与管理层之间的对赌,兑现给予蒙牛乳业管理层6260万股蒙牛乳业股份奖励,以当时6港元每股价值折算约合3.75亿港元。摩根等机构投资者投资于蒙牛乳业的业绩对赌,让各方都成为赢家。

2004年6月10日,蒙牛乳业在港交所挂牌上市,公开发售3.5亿股,发行价3.925港元,共募集资金13.74亿港元。

三家私募投资机构IPO时出售1亿股套现3.92亿港元;2004年12月行使可转债股权增持1.105亿股后,以6.06港元每股卖出1.68亿股套现10.2亿港元;2005年6月行使全部剩余可转债股权换得2.58亿股,以4.95港元每股卖出全部3.16亿股变现15.62亿港元。三家外资投资者分三次退出,投资回报率超过4倍。

蒙牛良好的自身条件和发展潜力,成立不到3年年销售就过10亿元,以及公司的专业化从业水准,都是吸引海外著名国际机构投资的重要原因。三家投资机构在为蒙牛提供了自身发展所急需的资金以外,还给带来了先进的管理方法,引入股权激励机制、董事会结构权力有效制衡等手段优化公司治理。另外,帮助蒙牛重组企业法律结构与财务结构,实现财务、管理、决策过程等方面规范化。

2. 雨润食品

2002年4月,雨润集团收购了香港上市公司东成控股(0735.HK,现为中国电力清洁能源);2005年2月,通过二级市场收购南京中商流通股,获得A股“南京中商”控制权。

2005年10月,雨润食品在香港联交所主板挂牌。在这背后,雨润选择了与蒙牛乳业相同的上市之路,那就是与国际资本对赌。根据资料显示,2005年3月,高盛、鼎晖和新加坡政府投资基金(GIC)联合向雨润食品投资了约7000万美元,其中高盛向雨润食品投资了3000万美元,鼎晖投资了2200万美元,GIC投资了1800万美元。

上市前,雨润食品与三家战略投资者签署了“对赌”协议,如果中国雨润2005年的盈利未能达到2.592亿元,这部分战略投资者则有权要求大股东以溢价20%的价格赎回所持股份。

2006年3月雨润食品公布的上市后首份财报,营业额上升72%,达到44.5 亿元,净利润上升110%,达到3.6 亿元人民币,远远超过与外资对赌的最低限。

3. 中国动向

2005年底,意大利KAPPA品牌的母公司Basicnet陷于财务危机。2006年3月26日,中国动向创始人陈义红以3500万美元的价格买得了KAPPA在中国大陆及澳门地区市场的所有权和永久经营权,当时由摩根士丹利担任收购业务的顾问。

之后,由摩根士丹利发出投资入股邀约,双方很快就融资价格展开谈判。根据中国动向招股说明书显示,摩根士丹利在2006-2007年分三笔,总共3800万美元(2.964亿港元)购买中国动向票据,而后用票据换股权,成为持有中国动向20%股权的股东。据当时媒体披露,这个价格相当于以40倍市盈率入股,较10个月前陈义红从李宁公司收购北京动向体育用品有限公司(中国动向集团有限公司前身)80%股权时的价格高出200倍。

但是,摩根士丹利要求必须与中国动向额外签署一份对赌协议。协议约定:如果2006年和2008年,中国动向最终上市主体的净利润达不到2240万美元及4970万美元的目标,中国动向主要股东将以1美元的象征性代价转让20%的股份给摩根士丹利;而如果中国动向2008年净利润超过5590万美元,摩根士丹利将向中国动向管理层转让1%股权以示奖励。

中国动向集团于2007年10月于香港联合交易所主板上市。2008年中国动向净利润超过5590万美元(2008年年报净利润13.7亿元人民币,较2007年增长86.4%)。2009年4月,中国动向高层对外宣布中国动向在对赌协议中获胜,摩根士丹利1%的无偿股权奖励也成功兑现。与此同时,摩根士丹利通过减持套现中国动向股票,前后也成功获利25亿港元以上。在这场长达三年的“赌局”中,双方都成为赢家。

4. 太子奶

2006年11月,英联投资与太子奶集团合资成立离岸公司中国太子奶(开曼)控股有限公司,注资4000万美元,同时其他两大外资股东摩根士丹利、高盛分别注资1800万美元和1500万美元。

在高盛、英联以及摩根士丹利联合注资太子奶集团7300万美元之时与太子奶集团签署了对赌协议,具体如下:在收到7300万美元注资后的前3年,如果太子奶集团业绩增长超过50%,就可调整(降低)对方股权;如完不成30%的业绩增长,太子奶集团董事长李途纯将会失去控股权。

当时,太子奶连续10年的复合增长率超过100%,给了创始人李途纯很大的底气。但是李途纯与国外私募基金过于冒险的对赌,筹资到手后又盲目激进,先后在湖北、江苏昆山、四川成都等地投入15亿元建设生产基地,市场战线也随之越拉越广,其间遭国家宏观调控和银根紧缩以及金融危机的影响,再加上三聚氰胺事件爆发,太子奶受累行业低迷,李途纯的做大谋略和上市梦遭到了毁灭性的重挫。

截至2008年7月28日,太子奶全国销售额只完成了当年计划36亿元的26.75%。太子奶很快陷入了严重的债务危机中。据株洲市政府组建的第三个太子奶问题调研小组的调查评估,太子奶的总负债额已高达26亿元之多。2008年10月23日,根据对赌协议,李途纯终在股权转让协议中签字并约定双方必须在一个月内完成股权转让。之后李纯途失去控制权,惨败于对赌协议之中。

5. 勤上光电

东莞勤上光电股份有限公司在IPO之前披露的招股说明书(申报稿)里,公布了此前多次融资细节,尤其是与超过上十家不同投资者签订的对赌协议备受关注。纵观这些对赌协议,勤上光电急于上市融资心态明显,但其实际的上市进展并未如先前预想的那样顺利,部分对赌协议因勤上光电未能达到事先约定,而遭遇赔偿。

表:勤上光电私募股权融资对赌协议内容

(1)与深圳创新投的业绩对赌

2007年10月,勤上集团与深圳创投签订股权回购合同书,其中对赌条款主要包括:勤上集团承诺发行人2007年、2008年、2009年分别应实现主营业务净利润不低于6000万元、8000万元、1.1亿元;如发行人未能达到前述经营目标的,深圳创投有权要求勤上集团以股份或现金方式无条件地补偿深圳创投。

除了深圳创投之外,参与勤上光电的机构基本均参与了业绩对赌,但勤上光电相关会计报表显示,2007至2009年的净利润分别为5875万、5956万和6515万元。

(2)与中科汇金的对赌

2008 年7 月,中科汇金与勤上集团签订《关于东莞勤上光电股份有限公司的股份认购及安排协议》,其中对赌条款主要包括:勤上集团承诺发行人2008 年、2009 年、2010 年分别实现净利润不少于8,000 万元、10,000 万元、12,000 万元;如发行人实际净利润未达到前述承诺的当年净利润的90%以上的,则勤上集团应向甲方以现金方式进行补偿;如发行人在该协议签订后30 个月未能在中小企业板或创业板实现上市的,甲方有权要求勤上集团回购甲方持有发行人的全部股份。

(3)能否再规定时间上市的对赌

对于上市的对赌包括,2007年10月,香港勤上企业、通盈创投、陈俊岭、勤上有限、勤上集团签订《关于股权转让的备忘录》,其中对赌条款主要包括:无论何种原因导致勤上有限未能在2008年内完成上市工作的,则勤上有限、勤上集团应确保通盈创投、陈俊岭每年分红金额不少于其向香港勤上企业受让勤上有限股权所投入资金总额的10%。其它对赌条款细则不尽相同,对于上市时间、过会时间也变化了几个,包括2008年年内、2011年6月30日之前、2011年12月31日之前,同时业绩对赌也在进行。

2010 年12 月,投资方叶林茂与发行人、勤上集团、李旭亮(勤上集团实际控制人)签订《补充协议》,其中对赌条款主要包括:发行人、勤上集团、李旭亮保证公司2012 年7 月30 日以前实现在国内证券交易市场的首次公开发行,否则投资方有权要求勤上集团或李旭亮按投资方买入价收购投资方所持有的发行人全部股份。

(4)对赌结果:勤上光电输掉对赌,支付股份

由于最近连续三年的业绩表现远不及预期增长,输掉对赌协议,东莞勤上光电股份有限公司大股东在拒绝现金赔偿之下,不得不和创投机构达成股份赔偿协议。

6. 徐工集团

徐工集团系江苏省政府委托经营的国有独资企业,在国内工程机械行业中处于领先地位。徐工集团于2002年开始启动改制计划,通过安排确定以徐工机械(徐工集团的最核心企业)作为集团改制的平台。当时潜在的投资者有六家入围者:美国卡特彼勒公司、华平创业投资有限公司、美国国际投资集团、摩根大通亚洲投资基金、凯雷亚洲投资公司和花旗亚太企业投资管理公司。

2005年10月26日,徐工科技(000425)发布公告披露,公司接到第一大股东徐工机械通知,徐工集团于2005年10月25日与凯雷徐工机械实业有限公司(以下简称“凯雷徐工”)签署《股权买卖及股本认购协议》与《合资合同》。

根据协议,凯雷同意以相当于人民币20.69亿元的等额美元购买徐工所持有的82.11%的徐工机械股权;同时,凯雷徐工将对徐工机械分两次进行注资,总额为1.2亿美元。最终,凯雷徐工将持有徐工机械85%的股权,余下的15%由徐工集团继续持有。

徐工机械在注册资本人民币12.53亿元的基础上,增资人民币2.42亿元,全部由凯雷徐工认购,凯雷徐工需要在交易完成的当期支付6000万美元。此外,还包括一项对赌内容:如果徐工机械2006年的经常性EBITDA达到约定目标,则凯雷徐工还将另外支付6000万美元。

在未受管理层的批复后,2006年6月三一集团半路杀出搅局,称有意出资4亿美元收购徐工科技。凯雷后来多次调整入股徐工方案,2006年10月改为持股徐工机械50%,2007年3月又改为持股徐工机械45%,最终都没有结果。

直到2008年7月22日,徐工科技公告称,与凯雷合作事项正式结束。虽然三年时间的运作终究以失败告终,但凯雷徐工并购案依然被外界称为“外资并购新标杆”。

7. 海富投资案

2007年,苏州工业园区海富投资有限公司(“海富投资”)作为投资方,与甘肃众星锌业有限公司(后更名为甘肃世恒有色资源再利用有限公司,“甘肃世恒”)、甘肃世恒当时惟一的股东香港迪亚有限公司(“香港迪亚”)、香港迪亚的实际控制人陆波,共同签订了《增资协议书》,约定海富投资以现金2000万元人民币对甘肃世恒进行增资。

世恒达不成上述指标,海富投资有权要求甘肃世恒予以补偿,若甘肃世恒未能履行补偿义务,海富投资有权要求香港迪亚进行补偿;补偿金额=(1-2008年实际净利润/3000万元)×本次投资金额。同时对上市时间约定了对赌条款,即若至2010年10月20日,由于甘肃世恒的原因造成无法完成上市,则海富投资有权在任一时刻要求香港迪亚回购届时海富投资持有的甘肃世恒的全部股权。若自2008年1月1日起,甘肃世恒的净资产年化收益率超过10%,则香港迪亚回购金额为海富投资所持甘肃世恒股份对应的所有者权益账面价值;否则,香港迪亚回购金额为(海富投资的原始投资金额-补偿金额)×(1+10%×投资天数/360)。

海富投资于2007年11月2日依约向甘肃世恒缴存了出资款2000万元人民币,其中114万余元认缴新增注册资本,1885万余元计入资本公积金。

2008年2月29日,甘肃省商务厅批准了增资协议、合营合同和公司章程。随后,甘肃世恒办理了相应的工商变更登记。

2008年,甘肃世恒净利润不足3万元人民币,远未达到约定水平,由此触发了增资协议中的业绩补偿条款。

(1)一审。经协商无果后,2009年,海富投资将甘肃世恒、香港迪亚、陆波诉至兰州市中级人民法院,要求支付协议补偿款1998万元人民币。2010年,一审判决驳回海富投资的全部诉讼请求。

海富投资与甘肃世恒的对赌协议被判无效。

(2)二审。海富投资不服一审判决,向甘肃省高级人民法院上诉,请求撤销一审判决,支持其诉讼请求。2011年,二审判决撤销一审判决,甘肃世恒与香港迪亚共同返还海富投资1885万元人民币及利息。

海富投资与甘肃世恒的对赌协议被判无效。

(3)再审。甘肃世恒和香港迪亚不服,向最高人民法院申请再审,请求撤销二审判决,维持一审判决。2012年,最高人民法院判决撤销二审判决,香港迪亚向海富投资支付协议补偿款1998万元人民币,驳回海富投资的其他诉讼请求。

海富投资与甘肃世恒的对赌协议被判部分无效。

从2008年出现对赌纠纷到2012年最高法院一锤定音,四年时间,海富投资不仅承担着巨额的投资成本,而且背负着不知何时终结的诉讼时间成本,可以说海富投资在本次风投中彻底失败。

关于海富投资有权从甘肃世恒处获得补偿的约定的效力,即股东与公司之间对赌条款的效力,最高法院认为 :海富投资作为企业法人,向甘肃世恒投资后与香港迪亚合资经营,故甘肃世恒为合资企业。甘肃世恒、海富投资、香港迪亚、陆波在《增资协议书》中约定,如果甘肃世恒实际净利润低于3000万元,则海富投资有权从甘肃世恒处获得补偿,并约定了计算公式。这一约定使得海富投资的投资可以取得相对固定的收益,该收益脱离了甘肃世恒的经营业绩,损害了公司利益和公司债权人利益,一审法院、二审法院根据《公司法》第二十条和《中外合资经营企业法》第八条的规定认定《增资协议书》中的这部分条款无效是正确的。二审法院认定海富投资18,852,283元的投资名为联营实为借贷,并判决甘肃世恒和香港迪亚向海富投资返还该笔投资款,没有法律依据。

在纠正二审法院依据海富投资的投资属于名为联营实为借贷判决返还投资款的基础上,对于是否应返还投资款的问题,最高法院亦明确:2009年12月,海富投资向一审法院提起诉讼时的诉讼请求是请求判令甘肃世恒、香港迪亚、陆波向其支付协议补偿款19,982,095元并承担本案诉讼费用及其它费用,没有请求返还投资款。因此,二审判决令甘肃世恒、香港迪亚共同返还投资款及利息超出了海富投资的诉讼请求,是错误的。

关于香港迪亚对海富投资补偿约定,即股东与股东之间对赌条款的效力,最高法院认为:在《增资协议书》中,香港迪亚对于海富投资的补偿承诺并不损害公司及公司债权人的利益,不违反法律法规的禁止性规定,是当事人的真实意思表示,是有效的。香港迪亚对海富投资承诺了甘肃世恒2008年的净利润目标并约定了补偿金额的计算方法。在甘肃世恒2008年的利润未达到约定目标的情况下,香港迪亚应当依约应海富投资的请求对其进行补偿。香港迪亚对海富投资请求的补偿金额及计算方法没有提出异议,应予确认。

此外,再审判决亦认定,《增资协议书》中并无由陆波对海富投资进行补偿的约定,海富投资请求陆波进行补偿,没有合同依据。

综上,最高法院再审判决撤销二审判决,改判香港迪亚向海富投资支付协议补偿款19,982,095元,驳回海富投资其他诉讼请求。

8. 永乐电器

2004年家电连锁市场“市场份额第一位、盈利能力第二位”的竞争格局下,跑马圈地的能力取决于各自的财力。相比而言,国美与苏宁先后在港股及A股实现上市,打通了资本市场的融资渠道,因而有力支持了各自的市场扩张。

而未实现上市的永乐电器在资金供给上则困难多了,为了配合自己的市场扩张,陈晓转而开始寻求PE支持。经过大半年的洽谈,永乐电器最终于2005年1月获得摩根士丹利等5000万美元联合投资。

正是这次融资,让陈晓与包括摩根士丹利在内的资本方签下了一纸“对赌协议”,规定了永乐电器2007年净利润的实现目标,陈晓方面则需要根据实现情况向资本方出让股权或者获得股权。

陈晓要想在这场赌局中不赔股权,意味着他2007年至少要完成6.75亿元的净利润指标。问题是,摩根士丹利设立的利润指标是否合理?永乐电器2002年至2004年的净利润分别为2820万元、1.48亿元和2.12亿元,显然这个盈利水平与6.75亿元的目标还差得太远。

摩根士丹利的理由是,永乐电器过去几年的净利润增长一直保持在50%以上的速度,按照这样的速度计算,2007年实现6.75亿元的目标不存在太大的困难。

获得融资之后的陈晓,明显加快了在全国扩张的步伐。一方面强势扩张自营连锁店,另一方面大肆收购同行。2005年5月至7月之间,永乐迅速收购了河南通利、厦门灿坤、厦门思文等地域性家电连锁品牌。

2005年10月14日,永乐电器登陆香港联交所完成IPO,融资超过10亿港元。但是,在企业上市的表面光鲜背后,陈晓开始明显感觉到经营寒流的到来,其跨地域扩张的困局开始初现端倪。

上市一个月之后,永乐电器无奈对外承认“外地发展不顺”的事实。其2005年全年净利虽然由2004年的2.12亿元大幅增加至3.21亿元,但是其单位面积销售额却下降了2.8%、毛利率下降了0.6%。

2006年4月24日,永乐公告披露“预计上半年的利润低于去年同期”。此消息发布之后,永乐电器的股价毫无悬念地连续下挫。永乐的投资人摩根士丹利,也在此期间立刻减持了手中50%的永乐股票。

此时牵动陈晓神经的,或许已不再是股价的下挫以及摩根士丹利的套现,而是一年前签下的那纸对赌协议。

按照永乐电器披露的业绩预警,2006年的全年业绩很可能低于2005年的3.21亿元,那么2007年要实现6.75亿元净利润的希望就会变得非常渺茫,这就意味着陈晓要赔3%-6%的企业股权给摩根士丹利。

有没有什么方法可以快速增加企业的盈利?这个问题,陈晓从2006年年初开始就一直在琢磨。

2006年7月25日,国美与永乐正式对外公布了两家合并的方案:国美电器通过“现金+股票”的方式,以52.68亿港元的代价全资收购永乐电器,收购完成之后,原永乐的股东全部转变成国美的股东,而永乐则成为国美的全资子公司并从香港联交所退市。

2006年8月14日,永乐电器公布了该年的半年报,上半年永乐最终获利1501.8万元,相比2005年同期净利润1.4亿元,跌幅高达89%。

随着永乐90%以上的股东接受国美的要约收购,永乐电器退市已成定局,永乐方面承诺的以永乐电器(HK0503)股票与大中进行资本层面股权置换已无法兑现,永乐接受国美要约收购直接构成对大中的违约,最终导致双方合作中止。

2006年11月,陈晓低调出任国美电器总裁。虽然他在国美拥有少量股权(不足4%),但显然已经不再是当年永乐时代一言九鼎的大股东了,而更像是黄光裕所聘请的职业经理人。