清代中国的艺术市场已经发展得较为全面,随着经济的发展和民间财富的增加,对艺术品的购藏已不再限于皇家和权贵阶层,包括商人在内的市民阶层也成为艺术品购买的重要力量。

与玉器、珠宝、瓷器、金银器等手工艺品不同的是,书画艺术品不具有功能上的实用性、材质上的保值性和生产上的可复制性,除了投资升值的经济目的外,购买所获得的是其中所蕴含的精神消费,包括审美、附雅、炫耀等多种目的。

当这类非生活必需的精神产品进入大众消费视野,意味着清朝艺术市场的“现代转型”。

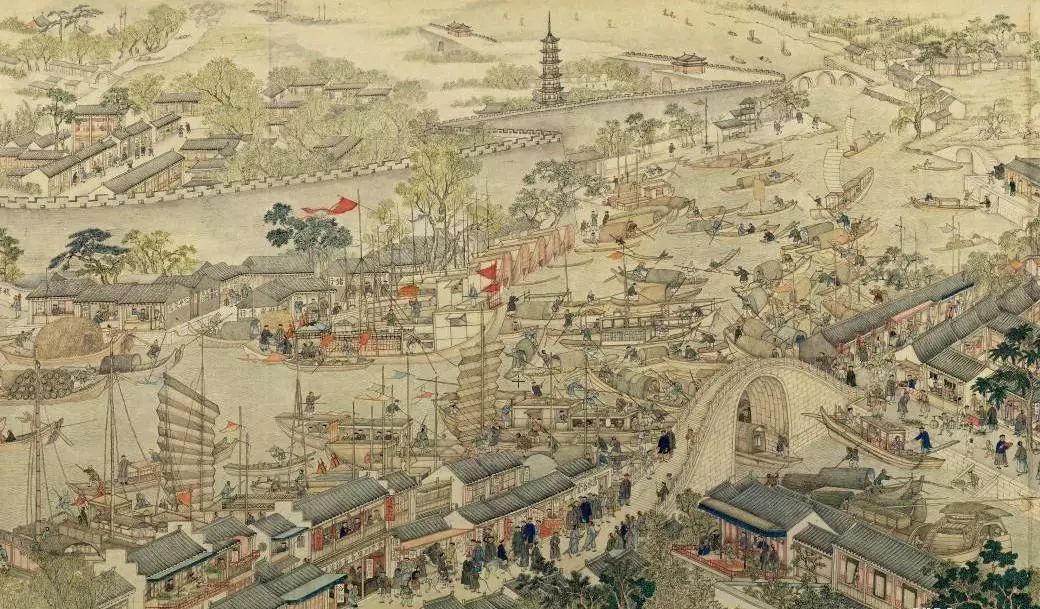

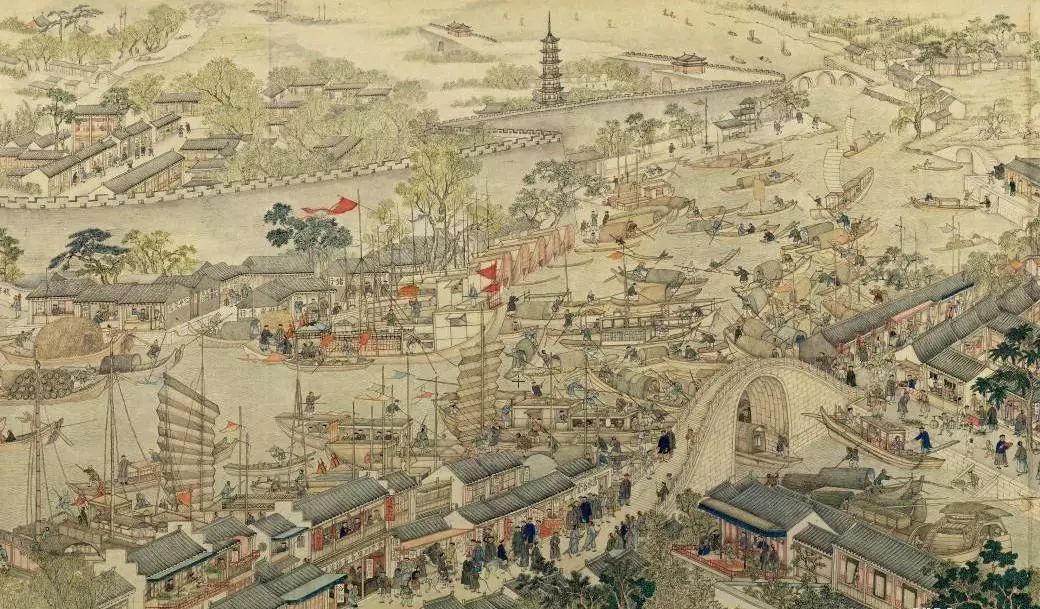

清 徐扬 姑苏繁华图/网络

尽管正处于转型初期的清代艺术品市场远没有达到完备和成熟,但是艺术市场的需求也在一定程度上影响着商品生产者(艺术家)的创作,这与当时的社会经济发展状况和社会风尚有着直接联系。主要体现在以下几个方面:

文教水平的提高,作为具有审美和文化功能的特殊消费品,艺术品的消费者也要求具备一定的文化素养。在社会稳定和经济繁荣的前提下,社会文教水平的整体提升无疑扩大了艺术品的消费群体。清顺治十二(1650)年,朝廷确定了“兴文教,崇经术,以开太平”的文教政策,对文人笼络和钳制并行,提倡尊重儒道,开科取士,培养人才,并在整理保存文献方面做出了贡献。

国联藏品——乾清宫藏 沉香朝珠

据俞剑华的《中国绘画史》记载,清代见诸记载的画家达五六千人之多,几乎超过了此前历代画家数量的总和。艺术品创作者和消费者数量的大大提升共同促进了当时艺术品市场的繁荣和兴盛,大众“尚雅”之风盛行。

中国古代尊卑分明的等级社会里,上流社会的行为、品好、价值体系都成了被普通民众追随、模仿和攀附的对象。这一现象在世界各国历史上普遍存在,法国学者鲁维洛瓦将其称之为“snobisme”,字面意思是模仿贵族,译为“伪雅”。

“伪雅”行为有两种含义:一是结交、模仿、靠近上流社会的成员,二是指向知识领域,就是在生活方式上渴望引导潮流。

图/网络

在中国传统礼法社会里,穿着用度方面都有着严格的等级规定,不得僭越(这一规定在晚明蔓延于全社会的奢靡之风中遭到破坏)。因此能通往上流社会之“雅”行之有效的方法就是购买象征上流社会的雅物,中国传统上流社会主要是士大夫文人阶层,因此书画购藏、品鉴甚至参与创作都变成了“尚雅”最重要的行为。

在当时的扬州,这种“尚雅”之风不仅存在于大商贾之中,甚至街头开铺经营小本买卖的商贩都要托名风雅以吸引顾客,据清李斗的《扬州画舫录》记载:宰夫杨氏,工宰肉,得炙肉之法,谓之熏烧,肆中额云“丝竹何如”。人皆不得其解,或以虽无丝竹管弦之盛语解之,渭其意在觞咏。或以丝不如竹,竹不如肉语解之,谓其意在于肉。

国联藏品——乾清宫藏 夜明珠

一个屠夫开肉铺都请人为其题匾额,并深引典故,无怪乎李斗对此感叹“然市井屠沽,每借联扁新异,足以致远,是皆可以不解解之也。”大商人奢靡之风蔓延。

十八世纪以来,商品经济的发达以及盐铁等行业的垄断经营促使以扬州盐商为代表的大商人集团个人财富急剧增加。而江南地区自宋元以来又以生活方式的精致和奢华着称,到了明清更甚,特别是拥有大量财富的富商巨贾更是竞相奢靡,形成了一种“炫耀性消费”。

“炫耀性消费”是美国经济学家凡尔登的《有闲阶级论》中提出的观点,他认为“有闲阶级”是摒除在生产工作之外的,他们通过对物品的超出实用和生存所必需的浪费性、奢侈性和铺张浪费,向他人炫耀和展示自己的金钱财力和社会地位,以及这种地位所带来的荣耀、声望和名誉。

图/网络

可以看出,弥漫在当时扬州城的竞奢之风不仅带有强烈的炫耀色彩,更是体现了他们喜新尚奇的审美倾向。这种奢侈消费表现在修建私家园林、购置豪宅、收集珍宝奇物、日常用度的挥霍、豢养私家戏班等方面。

此外,艺术品的购藏也成为其中一项重要内容,包括艺术资助、收藏和交易等,这是晚明士大夫文化生活中的一项极为重要的消费方式。

由于商贾的“尚雅”行为以及本身就具备较高的文化修养,使得艺术品投资也成为了巨贾们“竞奢”的内容之一,不仅包括书画的购藏还有对文人的资助,大量的资金流入文化艺术领域,促进了文化消费的繁荣,也在一定程度上推动了艺术市场的兴盛。