1973年7月1日,历史上的今天,爱国志士章士钊以92岁高龄第四次赴港为祖国统一大业,促成国共两党和谈牵线搭桥,竭尽所能奋斗到生命最后一刻,在香港与世长辞。

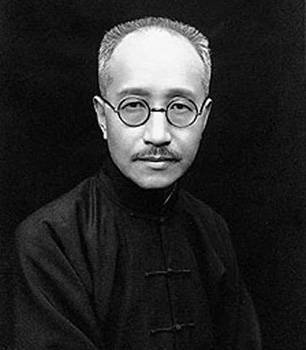

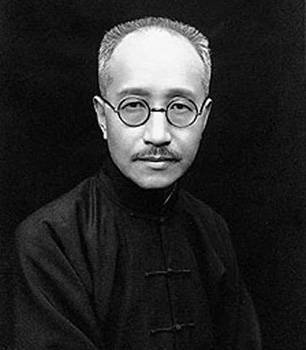

章士钊是跨越晚清、民国和新中国三个时代饱经沧桑的爱国人士,走过了曲折复杂的人生道路。二十岁考取江南陆师学堂,成为学生领袖;二十二岁被上海滩的《苏报》聘为主笔。青年时期在武昌求学时,与武昌起义的统率黄兴同室一处成为莫逆之交。与蔡元培、章太炎、邹容等革命志士交往甚密。二十四岁流亡日本时,即成为孙中山、黄兴所倚重的谋士,就连孙中山这个名字,也是章士钊给起的!

章士钊参加过反袁、讨袁斗争,当过北洋政府司法总长、教育总长,营救过共产党先驱李大钊,曾为陈独秀出庭辩护。在蔡元培出任北大校长后,章士钊出任该校逻辑学教授兼图书馆主任。他力荐李大钊进入北大接替图书馆主任。1919年章士钊经杨开慧的父亲杨怀中介绍认识了毛泽东。1920年,毛泽东为筹备中共成立,向章士钊借了一笔两万银元的款项。1949年初,章士钊接受李宗仁的委托,作为国民党和谈代表前往北平与中共和谈。以章士钊如此独特与复杂的人生经历,作为力促国共两党和谈的代表,推进祖国统一大业具有得天独厚的优势条件。他一生四次赴香港充当两岸信使,为祖国统一大业奋斗终生,永不言悔!

1956年3月,时任中央文史馆馆长的章士钊针对毛泽东作出和平统一中国的战略决策,提出实行“第三次国共合作”的主张,向周恩来总理主动请缨,以去香港探望夫人的名义,找滞留在香港的国民党故旧,一起向做蒋介石做工作,寻求祖国统一的道路,争取第三次国共合作。为此中共中央专门给蒋介石写了一封信,由章士钊通过在香港负责国民党文化宣传工作,主持《香港时报》的许孝炎转交到蒋介石手中。这是章士钊第一次作为“和平使者”为两岸接触牵线搭桥。

1958年9月,在金门炮战台海危机的重要时刻,毛泽东委托章士钊给蒋介石写信,劝蒋顶住美国压力,决不能从金门、马祖撤军。同时表明希望国共两党重开谈判,中共同意给台湾类似当年陕甘宁边区的地位,可拥有自己的军队、政府、党组织,但台湾方面必须承认是中华人民共和国的一部分。章士钊抵达香港与台湾方面人士接触,把中共关于和谈的条件转达给蒋介石。

1961年7月,章士钊第三次来到香港,与故友旧属频繁接触,穿针引线把中共有关对台最新意图透露给台湾当局。这次赴港期间,章士钊为在台湾思乡心切的国民党元老于右任牵线与家乡亲人取得联系,使八十七岁的于老百感交集,在临终前反复嘱托:“台湾与大陆,合则国家兴,分则民族损。”还写下了那首凄凉伤感的诗词:“葬我于高山之上兮,望我大陆;大陆不可见兮,只有痛哭!葬我于高山之上兮,望我故乡;故乡不可见兮,永不能忘!天苍苍,野茫茫。山之上,国有殇。”

1972年2月,尼克松访华后,毛泽东再次提出促蒋和谈。考虑到章士钊年龄和身体因素,中央开始物色其他人选,但章老主动写信给毛泽东和周恩来表示:见不到国共和谈、祖国统一,是我一大遗憾。我这一生最后的一个愿望就是台湾的回归。5月25日,一架中国民航专机搭载章士钊一行降落香港启德机场,这也是中国民航第一次来港。九十二岁高龄的章士钊一到香港,就为国事操心,频繁接触台湾方面人士,转达中共和谈条件。章士钊到香港不到一个月,便因事务活动频繁、过度的兴奋以及对香港气候的不适,加之年事已高,病倒后迅速病情加重于7月1日逝世,为海峡两岸和平统一大业作出了最后贡献,其爱国情怀和民族大义彪炳千秋!