写在文章前面

首先介绍一下自己:我是纸上的宣仔,我是一个态度严谨认真,硬核的军事创作者,专注军事技术和武器知识的科普。大家感兴趣可以关注我,支持我!之前我主要在头条上发表文章,后面会在凤凰网持续更新!

二战时期的高射炮按引信的工作方式可以分为触发引信(Impact Fuze)时间引信(Time Fuze)前者是通过炮弹的引信与物体直接撞击,通过惯性来触发的引信;而后者是通过一个机械式的表盘,在发射前手工进定时来设置炸高,能不能在飞机附近爆炸全靠观瞄精度和人工计算。虽然时间引信是间接命中的体制,但是由于当时机械表盘精度,测距误差,以及高射炮组成员发挥的问题,当时引信的高射炮命中率也不高,基本上全靠信仰。

而二战出现的一种新式引信——近炸引信(Proximity Fuze 或VT Fuze),能够做到起爆时间灵活,自动起爆。它是一种利用无线电信号放大的近炸引信,只要回波信号达到阈值便可自行引爆,这种方式大大增加了命中概率,在敌方的机群实施轰炸和扫射时,有效保护舰艇和地面的士兵。这种引信最先是美国人研发出来的,在二战期间用在了127mm高炮上,取得了非常不俗的战果。下面我们就来对比一下传统机械表盘式的时间引信和这种近炸引信的区别。

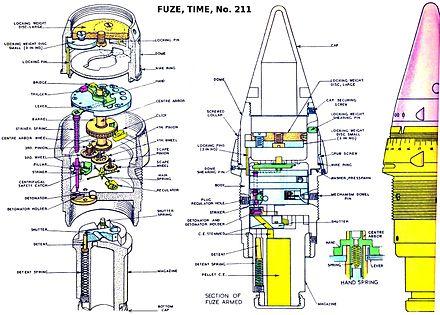

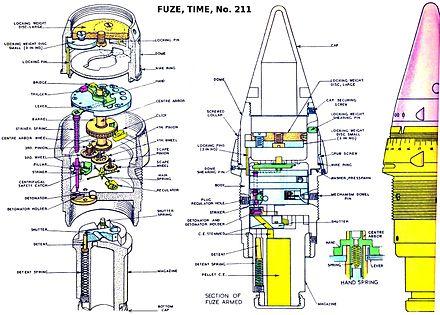

时间引信

下图是一种典型的时间引信。内部有一个类似机械钟表的表盘,以发条的弹性势能为动力。在引信外面有一圈刻度,代表了延时的长短,发射前,炮组人员需要对敌机群进行观测测定高度,然后算出对应的延时时间。在发射前需要一种特制的扳手,将引信调整至对应的刻度上。实际具体结构很复杂,也不在此细说了,总之,当时间表盘走到预先设定好的时间时,撞针恰好在弹簧作用下松发,击中底火。

一种机械式的时间引信原理

除机械时钟式的时间引信外,还有利用惯性产生离心力的时间引信,以及火药盘式的,都可以实现同样效果。不过应用最广的还是这种机械定时的,因为精度最高。

德国Flak.36 88mm防空炮的的三种引信,分别为机械时钟式的时间引信,触发引信(需要直接命中)

用来设置定时时间的扳手

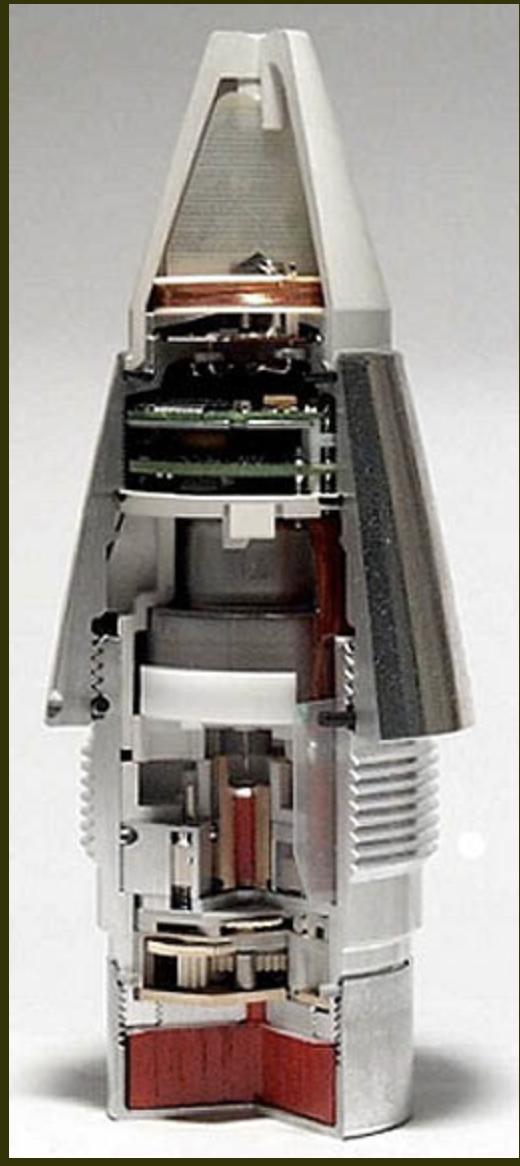

近炸引信

近炸引信或也叫VT引信(VT是variable time的缩写,即时间可变),是一个了不起的发明,是英国40年代根据雷达的原理开发出的原型,后来又由美国进行了改进,这就是Mk53引信,主要用在127mm高射炮上。装了近炸引信的炮弹在发射后,保险装置解除,引信开始通电,真空管做成射频电路向外发出180-220MHZ的电磁波。在迫近空中目标时,电磁波会反射回来,并且由于多普勒效应,会产生数百赫兹的频移。这时候炮弹壳本身就构成了一个天线接收反射回来的电磁波,并且经过滤波器和放大器,进行滤波放大处理。当放大后的电流达到了阈值(代表与目标距离进入了有效杀伤范围)时,就可以完成击发起爆。

MK53引信

MK53分解

这种引信的杀伤效能非常高。在二战期间,装备了Mk53引信的127mm防空炮平均每500发即可击落一架敌机,而装备时间引信的88mm防空炮每2000发才能击落一架,差距非常明显。1944年期间,英国装备了VT引信的防空炮也有效的拦截了德国V1巡航导弹的袭击。

不过这种引信受当时电子器件水平的限制,当时美军只能把它装到127mm防空炮上,更小口径的博福斯40mm防空炮和28mm防空炮是没法使用的。不然的话,日本联合舰队的航空兵真的要骂娘了。。。

那么轴心国为啥不研究这种近炸引信呢?其实而轴心国是有在研究的,但是器件工艺水平落后美国不少,所以没有取得成功。我们要知道,在火炮发射瞬间,电子器件要和炮弹一起承受上万个g的加速度,当时的电子器件根本承受不住这样的冲击。比如德国人做的真空冷阴极闸流管,虽然灵敏度很高,但是始终解决不了耐冲击问题。此外德国人的真空冷阴极闸流管的探测距离非常短,只有几米,也就是炮弹不能打到目标几米以内就不会爆炸,这也大大降低了击毁击伤飞机的概率。至于日本,电子比德国还要落后的多,只能玩得转机械引信。所以虽然德国从1930年就开始研究无线电近炸引信,日本从1939年开始研究,但直到战争结束都没有拿出能用的产品。相比之下美国1940年才开始研究到,1943年MK53就已经量产。

在二战之后,随着集成电路和IT技术的进步,不论是时间引信还是近炸引信都得到了进一步发展。比如现在的厄利孔35mm防空炮,博福斯40mm机炮,美国的MK44 大毒蛇II 30mm机关炮,以及各国海军普遍装备的奥托76炮,127炮都可以使用可编程的定时空炸引信,小小的空间里集成了触发引信,定时引信和延时自毁装置。而近炸引信除去无线电式以外还发展出了激光近炸引信,精度比以前更上一个台阶,防空效率和人员杀伤效率都已经上了一个大台阶了。

可编程的空炸引信

战后德国开发的MOFA 引信

可编程空炸引信对人员杀伤的威力测试