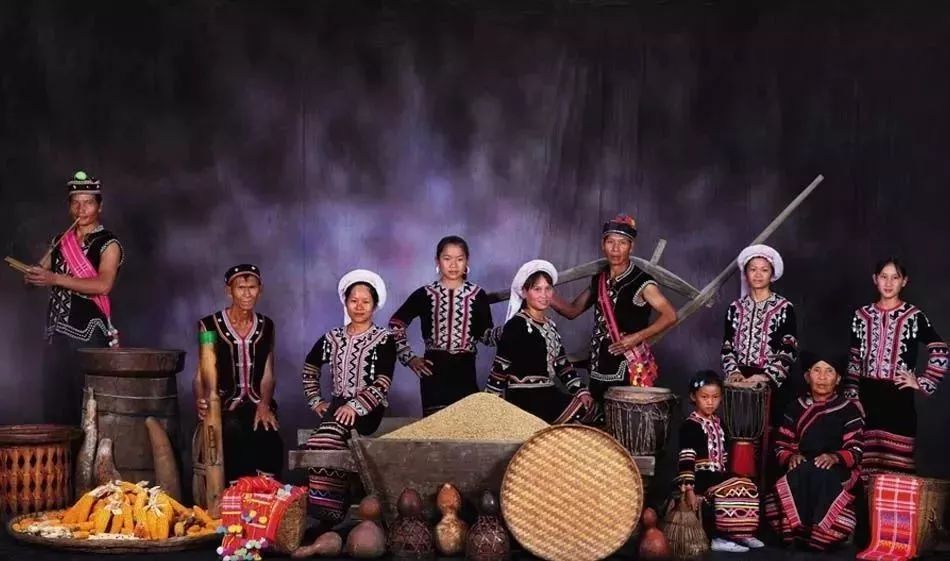

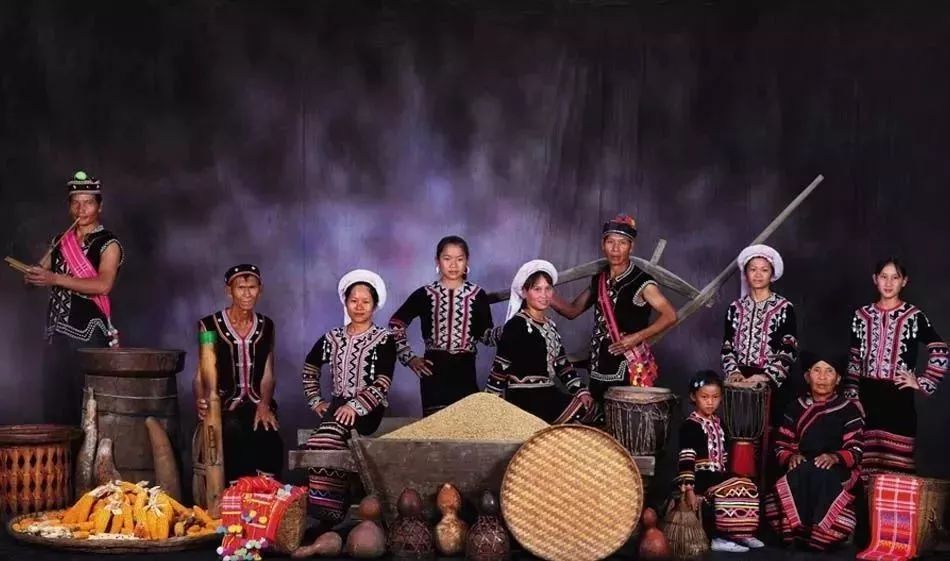

●拉祜族

拉祜族,是中国最古老的民族之一,民族语言为拉祜语,属汉藏语系藏缅语族彝语支,崇拜多神,供奉“厄莎”。

拉祜族分布在中国、缅甸、泰国、越南、老挝等国家,中国境内的拉祜族在31个省、自治区、直辖市中均有分布,主要分布在澜沧江西岸,北起临沧、耿马,南至澜沧、孟连等县,根据2010年第六次全国人口普查统计,中国境内拉祜族总人口数为485966人。作为跨境民族,缅甸、泰国、越南、老挝等国家也有16万多拉祜人居住。

●拉祜族

拉祜族自称“拉祜纳”(黑拉祜)、“拉祜西”(黄拉祜)、和“拉祜普”(白拉祜),拉祜的意思是“老虎”。他称有锅锉、果葱、苦聪、黄古宗、倮黑、黄倮黑、缅、目舍等。新中国成立后,根据本民族的意愿,统称“拉祜”。

“拉祜”一词的含义,1953年4月澜沧拉祜族自治区(辖今澜沧、孟连、西盟三县)各族各界代表会议作出的《关于拉祜族自治区若干问题的报告》曾明文指出:“‘拉’即大家拉起手来,代表团结,‘祜’即代表幸福的意思。”

●拉祜族

拉祜族先民最初的社会组织是双系制大家庭公社,主要的生产方式是游猎和采集。随着拉祜族的半定居到相对定居和农业生产力的发展,与外界经济文化交往日趋频繁,社会组织逐步地缘化,使拉祜族从血缘或地域的公社组织转变为部落组织,早期的“卡些卡列”制度(即村寨头人、长老制度)由此而产生,并随着庞大聚落群的出现,“卡些卡列”制度不断得到巩固和发展。“卡些卡列”制度是拉祜族古老的政治、军事制度,是村寨“卡”的政治、行政军事组织形式,这种制度在经济上以游猎游耕生产方式为基础,社会结构上与双系大家庭制度相适应。“卡些”、“卡列”作为“卡”的领导者、指挥者操持着村寨的政治、经济、宗教、军事大权,成为社会生产生活机制运行的核心。

拉祜族历史上“重自由,轻迁徙”,生产状况长期处于刀耕火种的原始生产方式。这种生产方式,形成了拉祜族对于森林、土地、籽种等的依赖和迷信,根深蒂固地影响着人们的思维及耕作方式。

●拉祜族

红河州内的拉祜族原称苦聪人,意为“高山上的人”。人口0.94万(2004年统计数据),聚居于金平、绿春两县沿国境线的深山密林中。据有关史籍记载,拉祜族和现代彝族语支各民族的先民,都是战国时期的羌和氐羌,是当时西北地区和云南北部的游牧族群。

●拉祜族

“拉祜”的原意是用一种特殊方法烤吃虎肉。拉祜语称“虎”为“拉”,用火烤食虎肉为“祜”。因此,拉祜族被称为“虎的民族”或“猎虎的民族”。1985年,红河州人民政府根据国务院人口普查领导小组、公安部、国家民委《关于恢复或改正民族成份的处理原则的通知》精神,恢复了“苦聪”人的自称——拉祜。

●拉祜族

因拉祜族的语言属汉藏语系藏缅语族彝语支,故不少词汇与哈尼族、彝族相同或近似。绿春县的拉祜族普遍能讲哈尼语,金平县的拉祜族不少人还能讲傣语。由于历史上的种种原因,拉祜族没有文字。

●拉祜族

家庭是构成村社的基本单位。各个独立家庭以二、三代父系血缘或外婚结成的婚姻集团组成。父亲是一家之长,父死则以长兄为家长,长兄死,次兄接替。家长的主要职责是奉献祖先(“卧待”——祖先灵位),安排、调度全家的生产、生活,以独立家庭代表的身份参与村社活动。“卧待”是维系兄弟团结的纽带,以一块约长10厘米、宽4厘米的竹片挂在家长卧床头的墙上表示,一家人只祭一代。父辈去世后,兄弟各自建立新家庭和新的“卧待”,无兄弟的,女婿可以替代并享有家长职权。

●拉祜族

●拉祜族

日常生活中的禁忌有:儿媳不能同公公、弟媳不能同夫兄同桌吃饭,接递东西也不能直接过手,不能随便进入公公和夫兄的房间。无论已婚或未婚的女子,在长辈前不能取下头巾,更不能披头散发。

●拉祜族

●拉祜族

有花斑的马被认为是“神马”,布谷鸟被认为是“天鸡”,秃尾巴的蛇被认为是“龙”,任何人不能打杀伤害。杀猪、杀鸡时一定要看卦,鸡的眼睛明亮、猪的胆汁多为吉卦,意味一切大吉大利,干什么事都可放手;反之则为凶卦,行一切事均须小心谨慎。

●拉祜族