戴晓光

编者按:本文原题为《英雄德性与卢梭的政治哲学意图 ——思考卢梭思想中的苏格拉底与卡图问题》,载于《安徽大学学报》(哲学社会科学版)2018年第3期,第24-32页。感谢戴晓光博士授权“古典学研究”公众号推送。

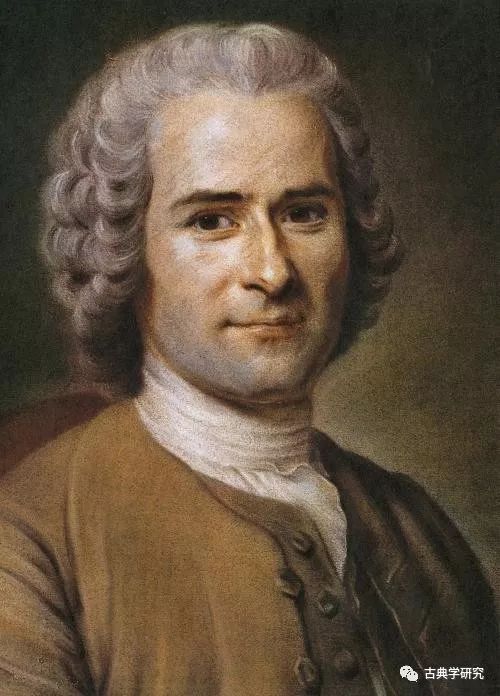

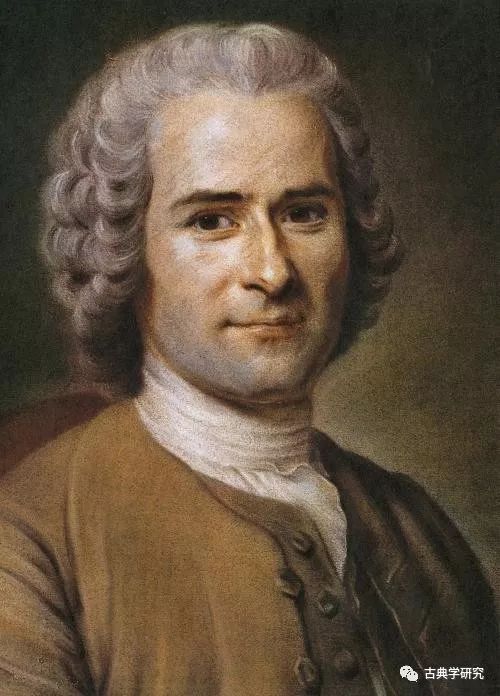

卢梭(1712-1778)

哲人卢梭一生的写作不仅主题众多,体裁各异,而且尤其善于运用哲学修辞,这使得卢梭的每部作品无不体现了其思想的复杂性。卢梭在很多重大主题上的自相矛盾并不鲜见,这也因而使其哲学意图显得更为复杂。不过,按照卢梭本人的证辞,从成名作《论科学与文艺》开始,卢梭毕生的写作却无不围绕着同一个根本主题和哲学意图。卢梭思想的复杂性与意图的一贯性之间存在鲜明反差,这个理论难题构成了研究卢梭政治哲学时必须面对的思想起点。

为了理解卢梭的整体意图,我们难免需要面对卢梭在很多关键主题上的矛盾。例如,一旦注意到卢梭对其哲人身份的自我定位问题,我们迟早会遇到一个明显的自相矛盾:作为一位哲人,卢梭从写作生涯之初就将苏格拉底作为哲学生活的榜样,毕生引为楷模。但是,卢梭又往往以共和政治的名义否定苏格拉底。苏格拉底对民主政体提出了深刻的质疑,但是,作为“启蒙时代的苏格拉底”,卢梭又是近代以来最为重要的民主-共和哲学家,从而根本上反对苏格拉底的哲学立场。那么,究竟应当如何理解卢梭对于苏格拉底的矛盾态度?

这种复杂态度明显与卢梭如何理解“哲学和政治”的关系有关。其实,仅从卢梭作品中所化用的众多身份及角色中,就可以看到,卢梭一生始终在尝试讨论不同类型的角色,以澄清哲学与政治的关系问题——卢梭不仅在作品内外化身为日内瓦公民、爱弥儿的哲学家导师、孤独漫步者等众多身份,而且在作品中容纳了非常宽泛的人物光谱,其中既包括爱弥儿、苏菲、萨瓦助理本堂神甫、圣普叶等文学人物,也广泛讨论了苏格拉底、蒙田、莱库古、老卡图、小卡图等古今传统中的贤哲及英雄。可以发现,在这个复杂的人物光谱中,苏格拉底与卡图恰恰可以代表哲学与政治的两个端点。[1](作者按:在卢梭笔下,老卡图与小卡图都是古罗马共和精神的代表。但卢梭论及卡图时,多指小卡图。故本文中如无特别注明,“卡图”均指小卡图。)

卢梭《论科学与文艺》(1750年)

沿着这个问题线索,我们得以突出地注意到卢梭作品中的“苏格拉底与卡图之争”。在早期论文《论科学与文艺》中,苏格拉底与卡图共同成为卢梭捍卫城邦德性、批评智识启蒙的思想来源。从《论人类不平等的起源和基础》、《爱弥儿》到《一个孤独漫步者的梦》,卢梭毕生都在从事“认识自己”这一苏格拉底式的追问。然而,卢梭又在《论英雄德性》、《论政治经济》等多篇作品中,多次以卡图的名义批评苏格拉底、以英雄德性的名义质疑哲学生活。苏格拉底是个人式哲学生活的最高榜样,卡图则是共同体生活及共和德性的卓越代表。苏格拉底与卡图之间的比较和争论似乎表明,卢梭在一生中都在哲学与政治的关系问题上徘徊和犹疑。卢梭的这种犹豫和徘徊的原因究竟何在?是源于卢梭思想中实际存在、未能化解的难题,还是可以在更深层次的“统一意图”中获得理解?在苏格拉底与卡图之间,卢梭究竟选择了哪一种立场?这些问题难以轻易作答,但无论如何,我们值得以这种矛盾为线索,尝试理解卢梭的思想意图。

一、卢梭政治哲学的苏格拉底式起点

从卢梭写作之初,哲学与政治的张力就已经是卢梭思想的核心主题。在早期论文《论科学与文艺》中,卢梭化名为“日内瓦公民”,以一种共和德性捍卫者的口吻指出,无论是日渐流行的艺术、科学还是哲学,都在共同促进一种道德堕落的趋势——专制的社会精神取代宗教精神和公民美德,成为主宰城邦的纽带。近代以来,世俗化的“社会”已经取代了共同生活的古代形式——城邦及教会[2]。但是,由于“激发人们相互取悦的欲望”已经成为社会的根本内容,社会因此必定具有专制属性,因为,以欲望为主导的生活方式已然成为对灵魂的专制。人们彼此交往,终究只是为了从这种交往中获利,那么,自私自利的考虑必定威胁对共同体的纯朴热情,并以追逐欲望的奢侈之风瓦解城邦的道德基础。

着眼于这种道德根基的变迁机理,卢梭分别指出了文艺和科学何以成为导向专制社会的内在要素——艺术作为社会中相互取悦的要素,导致人们崇尚奢侈和虚荣,从而加强了人们彼此依赖的欲望纽带[3]。与文艺的后果不同,从事哲学和科学则催生了一种与城邦疏离的精神,并且出于内在于学识的怀疑精神而质疑城邦的宗教传统[4]。如果说文艺直接塑造了以欲望为中心的意见世界,从而促进了社会的专制,科学和哲学则消解了对祖国和宗教的忠诚,从而同样为专制取代德性铺设了道路。最终,卢梭也将矛头直接直向了过沉思生活的哲人,“每一个对城邦无用的人,都应该作为有害的人而驱逐。”[5]作为文章的总结,卢梭呼吁普通民众远离学问,回归淳朴的心灵。

对本文的主题而言,我们在《论科学与文艺》中首次看到了卢梭关于苏格拉底和卡图的论述。无需多言,“日内瓦公民”的署名和文中对古代共和政治的明确主张,都鲜明地体现了卢梭的卡图式立场。卢梭同时也宣称,自己站在“适合一个正直的人那方,虽然他什么都不知道,但是并不因此认为自己不怎么样。”[6]卢梭的“无知”宣称明显让人联想到苏格拉底的“无知之知”。更明显的是,在正文中,卢梭援引柏拉图的《苏格拉底的申辩》,通过引用苏格拉底对诗人和艺人的检查,对启蒙的理由提出了直接的批评[7]。可以说,卢梭对苏格拉底和卡图的援引,共同服务于论文的论战目的,也即以德性城邦的理由质疑启蒙。

拉斐尔《雅典学院》中的柏拉图(左)与亚里士多德(右)

不过,稍加留意便可以看到,卢梭的上述讨论已经体现出自相矛盾。因为,和文艺不相容,而且与一般意义上的哲学沉思不相容。毕竟,卢梭在论文中既采取一种苏格拉底式的理由质疑启蒙,支持对城邦德性的论证,又表明,有德性的城邦不仅与启蒙的科学从事哲学沉思者正是对城邦无益、从而“对城邦有害”并“应当驱逐”的人。但问题在于,卢梭所援引的苏格拉底式立场,岂不正是一种与城邦保持审视的距离、因而对城邦无益的生活方式吗?进一步说,作者卢梭本人不也正是一位沉思的哲人吗?那么,应当如何理解卢梭的这种自相矛盾?

一种可能的解释是,尽管卡图与苏格拉底立场之间存在张力,但是,论文的思考终究服务于共和城邦的政治角度。也就是说,无论是卢梭对苏格拉底的援引,还是对哲学本身的质疑,都服务于为共和德性辩护的卡图式政治意图。卢梭之所以援引苏格拉底的观点,终究是因为,苏格拉底虽然是位哲人,但更是一位公民——在致力于实现城邦德性的意义上,苏格拉底本人可以作为有德性的公民而获得接纳。从这种政治观点出发,哲学的理由最终让步和服务于城邦政治的理由。

这种看法并非没有依据。因为,卢梭不仅在文章结尾一反常态地提议哲学家置身于君主的宫廷,在公民的义务方面教导人民,而且,更值得注意的是,在援引苏格拉底的论述时,卢梭并未完整地援引苏格拉底在《申辩》中的全部发言,而是略去了苏格拉底对民主政治家的批评——这表明,卢梭的引用所服务的正是民主-共和政治的关切[8]。不过,我们还值得问,卢梭的整篇论文试图表达的,仅仅局限于一种卡图式的政治关切吗?

事实上,只有首先克服上述看法,我们才有可能真正切入“苏格拉底与卡图之争”这一问题的实质。我们必须考虑的是,《论科学与文艺》首先是一篇富于修辞色彩的作品,而“日内瓦公民”与论文作者之间存在实质性的差异。毕竟,卢梭终究是作为一位哲人发言。卢梭虽然呼吁普通读者放弃追求学识,保持淳朴的无知,但自身却并非一位“普通读者”,因为自己在作品中提出的终究是关于启蒙与城邦关系的哲学洞察[9]。进一步说,由于正是哲人卢梭发起了对哲学的攻击,这恰恰使哲学立场本身凸显为最值得关注的问题。在这个意义上,日内瓦公民的身份,恰恰属于卢梭有意创设的文学外观,这种外观真正指向的是卢梭作为一位哲人意欲传达的教诲。问题就在于,卢梭为什么要以这种既有意隐藏、又暗中彰显其哲人身份的方式发言?

卢梭铜像

可以设想,通过将哲学由于启蒙所招致的政治质疑鲜明地呈现出来,卢梭无异于以“启蒙与城邦德性”的关系为衡量尺度,向所有智识人提出了一次哲学针对自身的省察:启蒙哲学大胆地“罔顾世代相传的经验”[10],不再把政治的基础奠定于德性,而是建立在商业、欲望及其理性设计的基础上,这种选择是否有可靠的理由?出于这种省察的目的,卢梭实际上提出的问题是,为什么启蒙到什么程度,道德就会败坏到什么程度?为什么哲学的大众启蒙反倒意味着道德上的蒙昧?这个问题必定会让热衷于启蒙的巴黎哲学家们或者感到困扰、或者不愿回答,但是,任何真正关切哲学及城邦的人却必须严肃面对这个问题。

其实,卢梭的问题预设了一种哲学在城邦问题上针对自身所持的古典洞见:由于好的城邦必须基于权威的习俗和道德意见,哲学的开放性质就必定与城邦德性所要求的封闭性相矛盾。为了城邦和哲学各自的利益,哲学必须对城邦生活关闭,又间接地向城邦敞开,从而审慎地顾全和维护城邦的道德基础。相反,如果启蒙哲学执意打开业已由权威意见所封闭的道德领域,那么,肆意蔓延的怀疑精神势必危及普通民众的道德信念。

可见,通过这个苏格拉底命题,卢梭旨在提出一种与通常意义不同的“节制”德性——哲人的节制。这种节制意味着一种妥善关切城邦道德世界的审慎。由于这种节制必需以热爱思辨者对自身与城邦关系的明确洞察为基础,这种洞察也预设了哲人的自我知识——当卢梭宣称自己站在“无知的人”一边时,便暗中向所有智识人提出了这个哲学针对自身的标准。卢梭重新提出启蒙与城邦德性不相容的古老命题,实际是将一个富有挑战性的命题公开提给当时的欧洲知识界:如果热爱智识者又热衷于哲学启蒙,就无异于丧失了学人应有的自知之明,同时也必定对欧洲道德风尚的败坏负有责任。在这个意义上,卢梭的论文在欧洲引起骚动,并且招致了几乎所有巴黎哲学家的敌意,当然并不值得奇怪。值得我们关注的问题毋宁在于,启蒙运动所罔顾的不仅是“世代相传”的德性政治经验,还忘记了另一种更深层意义上“世代相传”的古老洞见,也即苏格拉底关于哲人必须保持节制和审慎的古训。为了重新唤起这种洞见,卢梭所开启的是一次哲学针对自身实施的自我净化。

事实上,正是这种关切,奠定了卢梭毕生哲学追求的苏格拉底式的起点,并且影响了卢梭哲学计划的关键方向。那么,我们也值得从这个苏格拉底式的起点出发,理解卢梭完整的哲学意图。

雅克·大卫《苏格拉底之死》(1787年)

在转向考察卢梭如何展开其哲学意图之前,我们还有必要澄清一个卢梭意在回应的特殊关切。事实上,在质疑启蒙的哲学主张之时,激发卢梭的思想起点除了苏格拉底的古典洞见之外,也来源于一个时代性的政治哲学理论命题,也即关于共和政体德性问题的讨论——这个命题鲜明地体现在孟德斯鸠的《论法的精神》之中。事实上,当卢梭重申哲学需要以城邦德性为标准实施自我辩护之时,卢梭倾向于理解的德性城邦乃是斯巴达和古罗马等古典共和政体。事实上,卢梭的共和政治取向,恰恰受到了孟德斯鸠的深远影响——正是孟德斯鸠对古代共和政体描述激发了卢梭捍卫共和德性的原初动机,同时,也正是孟德斯鸠以英国商业政体取代了古典共和政体的选择,促使卢梭试图解决孟德斯鸠未能化解的德性难题。在孟德斯鸠看来,古典共和城邦的德性精神无疑远高于现代社会中的市民精神,然而,商业社会的自由前景仍然促使孟德斯鸠放弃了共和城邦的德性理想。那么,在尝试理解卢梭为哲学引入的德性担当之时,我们需要首先理解的是,卢梭之所以选择捍卫共和政体及共和德性,很大程度上意在承担孟德斯鸠未能直接面对的共和德性使命。

二、卢梭对哲学的重新奠基:更新苏格拉底问题

通过前文的分析,我们已经看到,苏格拉底式的哲学起点,决定了卢梭毕生哲学关切的基本方向。然而,面对这个结论,任何关注既卢梭、又关注苏格拉底的人都不可能不感到惊讶,毕竟,卢梭与苏格拉底在哲学上的反差何其鲜明!卢梭是一位热爱民主政治的现代共和哲人,然而,从古至今,最彻底地质疑民主政治的古典哲人非苏格拉底莫属。苏格拉底将德性的根基奠定于对灵魂自然差异的区分,而卢梭政治哲学体系的前提,就在于以政治平等的原则奠定自由城邦的基础。那么,从一种本质上确实属于苏格拉底核心精神的哲学起点出发,卢梭如何得出了与苏格拉底针锋相对的哲学立场?这种令人费解的反差必定吸引我们一探究竟。

面对这个难题,有理由认为,唯一稳妥的方式就是在卢梭本人的思想和著作中寻找答案。毕竟,卢梭写作生涯中的任何一部随后的作品,都必定笼罩在《论科学与文艺》提出的苏格拉底问题之下,因而也不可能不回应苏格拉底对民主政治的鲜明质疑。那么,卢梭本人如何回应这个巨大的悖论呢?

在《论科学与文艺》发表之后的十余年间,卢梭相继发表了《论不平等》、《爱弥儿》和《社会契约论》等一系列核心作品。从这些作品的内容来看,卢梭似乎在此期间有条不紊、胸有成竹地接连提出了一系列哲学探究,最终构成了一整套完整的哲学建构,而这些哲学建构的最终指向也非常明确——探讨真正的德性政制的人性基础、社会基础和政治设计,这种政治设计最终落实为由人民的社会契约所确立的民主共和政制。在《论不平等》中,卢梭通过比霍布斯、洛克更彻底地推进自然状态的前提,以原初的、由感觉出发的自然人作为人性的起点,并且沿着人的可完善性,探究了从原初情感到理性产生,从个人到家庭,从前政治的、伊甸园式的黄金时代转向不平等的政治社会的历史演进——这个人性不断演进的线性历史虽然是不可逆的,但是,卢梭已经通过对自然状态论的透彻探讨,确立了使人既能成为完整的人、又成为有德性公民的人性基础——这个基础被卢梭学界普遍总结为“人的自然之善”[11]。以此为基础,卢梭因而得以设想一种摆脱了专制的自由、共和政体。在这个意义上,如果《论不平等》从自然状态的起点探讨了政治社会的形成、堕落及其救赎的可能性,而《爱弥儿》则从一个个体灵魂成长为卓越公民的经历出发,考察了公民德性的教化问题,并因而构成《社会契约论》的理论前提。

卢梭与《论人类不平等的起源》

从卢梭精心设置的哲学计划来看,卢梭对人性的重新奠基构成了这个完整计划的基石,也因而论证了人民的社会契约国家何以能够成为克服近代专制社会、创建德性政治的基础。即便与苏格拉底质疑民主政治的精神完全违背,但是,卢梭显得恰恰要以这个新的哲学计划直面苏格拉底的考问。那么,卢梭对苏格拉底的这种“挑战式”的回应究竟道理何在?

比较其异同,我们不难看到,两种哲学的差别可以追溯到一组既相似又对立的原初概念:苏格拉底以哲人的“无知之知”作为拷问不同邦民的德性品质的尺度,而卢梭则诉诸原初自然人和普通民众的“无知”。从哲人的“自知无知”出发,由于渴求从整全的角度探究超出城邦视域的最具神性的灵魂真实,苏格拉底得以揭示灵魂品性的完整光谱及其差异——并以这种灵魂的差异为尺度,为“卓越的城邦必须基于贤人统治”这一道德差异原则奠基。相反,由于卢梭把人的原初本性设定为前理性的“原初无知”,卢梭对德性的论证方向必定根本不同——政治德性获得了一种前政治的基础,人出于关爱同类的纯朴感情所产生的怜悯,构成了爱国激情、也即共和德性的根源。不难看到,卢梭所论证的德性与其符合苏格拉底或亚里士多德对德性的完整看法,不如更加符合孟德斯鸠对德性的简化版本——以政治德性取代了古典的道德德性。那么,我们最终必定要问,卢梭为什么要以民众的无知替换哲人式的无知?

追随这个线索,我们逐渐意识到卢梭在回应苏格拉底问题时的一层更深的考虑:在批判启蒙思潮时,卢梭关切的不仅是启蒙对城邦道德基础的败坏,而且更加忧虑哲学本身面临的威胁。在欧洲启蒙时代,哲学活动已经不再局限于一种私人的沉思领域,而是作为专制社会的内在构成部分,服务于以激发欲望为基础的现代商业社会。如果使哲学沦为一种流行的社会意见,变为政治领域的内在要素,启蒙就必将在根本上威胁哲学沉思自身的可能性[12]。

正是这种考虑,成为我们理解卢梭哲学计划的关键。我们得以认识到,在以自然人的“无知”取代苏格拉底式“无知之知”的哲学努力中,卢梭力图实现的是哲学的理性活动与城邦政治的彻底分离——如果人性的原初规定是自然人的纯朴和“无知”状态,城邦的德性基础就相应不再以理性为内在要素,而是需要从自然的、前理性的纯朴情感去寻求起点。随着哲学从源头上隔离于城邦的德性要求之外,哲学生活也将获得独立于社会领域的生存空间。不难理解,在一个斯巴达式城邦中,对城邦无用的哲人必然只能以私人的方式从事沉思生活。

古希腊瓶画

我们得以领悟,卢梭关于自然状态的哲学建构,不仅意在为民主共和政治提供哲学论证,而且也具有从哲学的利益自身考虑的深远用意。一旦领会了这种用意,卢梭与苏格拉底立场之间的鲜明差异就不再如此难以理解了。因为,卢梭对哲学自身的基础进行的重大修正,仍然是对苏格拉底式政治哲学关切的延续——在哲学所面临的危险面前,捍卫哲学生活本身。

卢梭对哲学基础的更新让我们意识到,捍卫哲学这一政治哲学使命如何因为历史条件的变化而呈现出具体差别。在哲学深受城邦及礼法怀疑的处境下,苏格拉底捍卫哲学生活的方式,体现为在城邦的质疑面前为哲学辩护,并说服城邦认识到,哲学作为对灵魂高尚品性的追求有益于城邦道德品性的提升。相反,按照当代学者迈尔的看法,在哲学已经受到城邦广泛接纳的处境下,对哲学的辩护更需要强调哲学与城邦的对立和根本区别,通过“着重指出哲学对于自身奠基的需求”,防止哲学“被收编,变得失去方向和浅薄化。”[13]

卢梭对哲学的重新“奠基”无疑是非常激进的,因为这种新的人性奠基不仅以釜底抽薪的方式挑战近代理性主义的启蒙哲学,而且也对古希腊和中世纪传统提出了挑战。毕竟,两种古代传统所理解的德性尽管截然不同,但都将理性视为灵魂德性的核心要素。但是,我们由此也可以理解,卢梭何以必须在哲学上如此激进、彻底地推进自然状态论、彻底更新人性的基础。在这种大胆的哲学创新背后,隐藏着一种比卢梭哲学的激进外观更为深刻的哲学理由,正如迈尔所说:

当卢梭准备从长久以来流为俗见的“理性的动物”的观念回溯到人最初的、孤独的、动物性的自然状态的时候,所关系到的并非对于自然哲学意义上的起源的忘我沉思,而是政治哲学的真正篇章,属于(哲学的)自我审问、自我批判和自我理解。卢梭在自然的视野中达到了对哲学的最极端的质问,没有人比他更清楚地知道,如果想要作为哲人达至完整的自足,就得先居于一种离心的立场。[14]

我们因此得以理解,当卢梭将自然人的无知设定为人性的基础,从而提出一种新的民主政治哲学之时,卢梭试图在三种层面上化解时代背景中的巨大理论及政治难题。首先,卢梭通过在人的天性中将理性与德性情感区隔开来的努力,为一种新的共和德性提出论证。其次,通过将德性设定在前理性和前政治的领域,卢梭在根本上提出了一种不在本质上依赖于“社会性”的道德基础,从而尝试克服以虚荣和欲望的相互依赖为基础的现代商业生活伦理。第三,卢梭的民主政治设计终究服务于为哲学生活进行辩护,使得哲学与政治领域彼此独立开来的深远考虑。在这个意义上,卢梭堪称出于最深远的理论和实践考虑对民主政治提出理论论证的现代哲人。从卢梭的如下说法中,我们可以看到,卢梭的确因为自己在民主问题上的深刻创见而深感自信:

“迄今为止,有关民主政制的研究极不充分。所有谈及民主政制的人,要么对它不理解,要么对它兴趣索然,要么有意错误地展示它。……民主政制肯定是政治技艺的杰作,但是,这项人为技艺越令人赞赏,越难以纳入所有洞穿它的眼睛。”[15]

卢梭的这段表述其实是在暗中与古典哲人对话,因为,能够洞察民主政制的无疑只能是真正的哲人。其实,卢梭看似带着遗憾的说法其实充满着自信。卢梭似乎在说,鉴于哲学在启蒙时代所面临的罕见困境,当自己从哲学自身的深远考虑出发为民主提出论证之后,那些能够“洞穿”民主本性的哲人们就有必要改变原来反对民主的成见,转而赞同自己为民主政制所贡献的这项“政治技艺的杰作”。

斯宾诺莎(1632-1677)

究其实质,卢梭这项政治技艺杰作的关键在于,提出一种以自然人的真诚和纯朴为基础的平等主义道德/政治哲学。通过在人性问题上主动趋近民众的立场,卢梭所尝试的是借助哲人与大众的结盟来尝试化解哲学自身的根本疑难。但是,这也意味着,尽管卢梭如此深谙、并努力仿效苏格拉底哲学事业的精神,但悖谬的是,在斯宾诺莎之后,卢梭再次成为一位带有马基雅维利式鲜明特征的近代哲人。尽管卢梭的民众立场尤其受到了哲学自身困境的激发,但是并非巧合的是,在卢梭政治哲学的情形中,激进的哲学奠基同样伴随着激进的民众政治图景。

随着民众问题成为卢梭政治哲学计划的关键,卢梭关于“英雄”的思考也在这个语境下出现在我们的视野之中。

三、哲人的英雄德性:

普罗米修斯式的政治哲学计划

经过前文的分析,我们得以看到,在卢梭思想外观中的诸多自相矛盾背后,存在着一种深思熟虑的哲学意图。在提出以彻底的自然状态论为基础的民主共和方案之时,激发卢梭的不仅是对共和政治的偏好,而且也有一种在启蒙处境下捍卫哲学事业本身的关切。参照这种深层意图,我们得以理解卢梭思想中很多令人费解的自相矛盾:卢梭何以通过质疑哲学的姿态为哲学辩护,以及何以反倒用一种民主共和哲学的新计划来仿效苏格拉底式的哲学使命。同样,从卢梭的深层意图出发,我们也有可能在一种更恰切的理论视野中考察本文最初面临的难题:卢梭究竟出于怎样的理据,以卡图式的英雄美德质疑苏格拉底式的哲人德性?——可以设想的是,英雄德性问题在卢梭的哲学新计划中的位置,将是理解这个问题的关键。

在展开这个问题之前,我们值得首先考察卢梭关于卡图式英雄德性的具体论述。在写作于1751年的一篇并不出名的征文——《有关如下问题的论述:论英雄最为必要的德性是什么,哪些英雄欠缺这一德性》(下文简称《论英雄德性》)之中,卢梭坦诚地表述了对英雄和哲人的对比和评价。这篇论文因而也对我们的思考颇具指导意义。

在《论英雄德性》之中,卢梭的全部思考基于一个前提:有必要采取新的标准来重新评定哲人与英雄之间的高低优劣。在卢梭看来,智慧者具有所有的德性,并且免于任何缺点,永是真实,英雄则永远伟大,没有任何卑微之处,他的德性光芒将弥补其所欠缺的德性。“倘若只是单纯地观察两者本身,则智慧者占优势,然而,倘若考察两者与社会利益的关系,则新的反思必定导致新的评判,并赋予英雄其所应得、任何时代均会一致赞同的优势。”[16]

彼得·保罗·鲁本斯《被缚的普罗米修斯》

卢梭的这句话其实指出了问题的关键。卢梭承认,如果“单纯”地看,我们将得出传统的古典观点:由于拥有完整的德性,智慧者的灵魂优于充满公共精神的英雄。但是,如果从考察“与社会利益的关系”这种新的反思出发,英雄的德性就将优于哲人。依照这一标准,勇敢、节制、正义和审慎的传统德性都不足以界定英雄,英雄德性的关键在于“灵魂中的力量”,这正是一种哲人不能与英雄相比的德性。那么,使得英雄高于哲人的“灵魂力量”究竟是什么呢?

在卢梭看来,哲人与英雄的真正差别是,“智慧者的全部关注在于自身的幸福,但真正的英雄则目光看得更远,人类的幸福是他的目标”。“哲人号称教给人们幸福,但是由于他们必须先行建立一个智慧者的国度,于是只能向人民鼓吹一种空想的幸福”,所以,“哲人的教诲永远不能改变轻视他的伟人和从来不听他说话的公众”。但是,与哲人相反,“英雄的使命和天份”则体现为“强迫人们幸福”,从而使人们“体验并爱上幸福”。因此,在辨别真正的英雄时,“不容置疑的原则”就是,“在所有人中,那个对他人最有用的人必须居于首位。”[17]

我们因此能够理解,卢梭究竟依据何种理由认为英雄的德性优于哲人。如果哲人既不能避免“伟人的轻视”,也不能“使民众听话”,难道不是因为哲人只能空想和许诺一个“由智慧者构成”的国度吗?相比之下,英雄的国度既不在天上、也不在理念之中,而是可以在现实中强行打造出的、由民众构成的城邦。同时,人民也将在英雄的激发下,在对祖国的热爱中体验到真正的幸福。那么,很清楚的是,正是这种作为民众领袖打造城邦的伟大品质,才是充沛于英雄心灵中的“灵魂力量”。

赫拉克勒斯雕像

我们已经可以认识到,在卢梭眼中,哲人与英雄之间的真正差别,其实并非两种卓越品性之间的单纯差异,而是取决于何者能在卢梭的民主哲学新计划中居于不可或缺的核心位置。按照前文的分析,如果卢梭捍卫哲学的计划能否成功,取决于在新的人性基础上设定的民众政治方案是否可行,那么,大众领袖问题将成为这种平等主义的民众政治方案能否确立的关键。正是出于这个原因,卢梭必须以卡图式的英雄角色取代苏格拉底。毕竟,随着民众政治成为卢梭所设想的“新的方式与制度”,只有作为大众领袖的英雄、而非哲人,才能承担起“新君主”式的角色,为共和政治打造作为精神动力的民族精神,从而成为共和德性大厦的拱顶石。在卢梭这种哲学意图的视野之下,我们也可以理解卢梭对比苏格拉底与卡图的著名段落:

苏格拉底的德性是所有人中最智慧之人的德性,而在恺撒与庞培之间,卡图则显得像是一位有朽者中间的神。……苏格拉底的一位无愧于其师的弟子可能是同时代人中最富有德性的,而可与卡图媲美的人则是同时代人中最伟大的。前者的德性会为他带来幸福,后者在所有人的幸福中寻求自己的幸福。我们受教于前者,但被后者引领,这一点就决定了我们的倾向。因为,从来不能创造一个由智慧之人构成的民族,但使一国人民获得幸福,则并非不可能。[18]

可以判断的是,当卢梭在两位精神楷模之间进行对比时,卢梭真正的意图毋宁是在两种德性政治观之间做对比。追随着苏格拉底的榜样对启蒙提出反省的卢梭当然清楚,苏格拉底不可能有意打造一个“由智慧之人构成的民族”。那么,当卢梭质疑“由智慧之人构成的民族”时,他所质疑的毋宁是关于德性的苏格拉底式智慧,也即以苏格拉底式的智慧爱欲为尺度的差异德性观,这种德性观导向的政治结论必定是经过拣选的贤人阶层的德性统治。相比之下,当卢梭以平等公民的爱国德性作为共和城邦的基础之时,公民英雄卡图才能成为城邦的精神楷模。在这个意义上,卡图与苏格拉底之争,其实终究是卢梭与苏格拉底之间的政治哲学之争,而这种争论的实质,在于究竟应当以“德性差异论”还是“平等德性论”为基础,打造城邦的德性根基。

卢梭最终难免要面临的问题是,以共和德性的名义反驳苏格拉底式德性政治的论证能够成立吗?与其他现代政治道德的奠基哲人相比,这个问题尤其适用于卢梭的政治哲学,毕竟,卢梭恰恰是从一个苏格拉底式的起点出发,才提出了一种意欲超越苏格拉底的德性政治前景。事实上,无论卢梭将如何回应上述问题,英雄问题在卢梭哲学计划中的攸关位置已经表明,卢梭对其民主共和方案的德性基础与其充满信心,毋宁深感疑虑。尽管卢梭以惊人的哲学胆识和创制精神为民主德性提供了深刻的哲学论证,但是,对于深察灵魂天性差异的卢梭来说,民众的纯朴激情不可能自足地成为城邦德性的来源,遑论为创建有德性的共和政制承担精神奠基的使命。

在这个意义上,平等政治能否葆有其德性视野,终究有赖于政治共同体在多大程度上暗中保留自然不平等的德性尺度,从而弥补公意的如下先天缺陷——“人民永远愿望自己是幸福的,但是人民自己却并不能永远都看得出什么是幸福。公意永远是正确的,但是那指导着公意的判断却并不是永远都明智的。”[19]对《社会契约论》有所了解的读者能够意识到,当卢梭必须以立法者和公民宗教的名义限定和指引民主政体之时,卢梭已经表明,在政体担纲者的德性问题获得奠基之前,卢梭以民主政体的形式来解决德性城邦要求的方案必定尚未完成。

不仅如此,上述问题线索还将我们的考察引向卢梭哲学计划中最为关键的问题——如果民主共和政体的德性可能性终究有赖于英雄德性所赋予的精神力量,那么,英雄德性自身如何实现呢?对英雄德性的教化如何可能?

爱弥儿的教育

我们因而看到,在卢梭的哲学计划中,能够为英雄德性提供精神基础的仍然只能是哲人自身。原因在于,这种新的民主共和政体本质上是一种不同于任何既有传统的新传统,其政体精神完全是一种哲学创制的产物。在这个意义上,只有提出民主共和设计的哲人自身转化为公民英雄的教化者,或者转变为这种公民英雄本身,卢梭式的共和政体之中的民众领袖才有可能真正出现。在这个意义上,卢梭对公民英雄的讨论必定再次增加了理论上的纵深,并深化为“哲人的英雄德性”问题。

事实上,从其哲学作品来看,卢梭的确在哲学生命的大部分时间中,致力于承担民主政体的教化使命,因而身兼哲人与公民英雄的两种角色于一身。无论是以“日内瓦公民”的身份对共和政体的设计和颂扬,抑或以立法者的身份为波兰和科西嘉共和国所写作的宪法,都鲜明地表明,正是哲人卢梭自身的灵魂力量成为激发共和政治实践的现实推动力。在以普罗米修斯的神话形象作为《论科学与文艺》的扉页之时,卢梭实际上已经暗中表明了自己将要承担的多重使命——尽管卢梭作为一位具有苏格拉底精神的哲人,鲜明地出于捍卫哲学的立场而反对启蒙,然而,同样出于捍卫哲学的考虑,卢梭同时在其民主共和的哲学计划中,充当了教化公民精神的启蒙哲人角色。在这个意义上,无论是公民英雄的“灵魂力量”,还是民主政体的共和德性激情,其灵魂之源都在于这位民主哲人普罗米修斯式的哲学创制精神和启蒙精神。

我们因此能够理解,卢梭其实正是在《爱弥儿》中最全面地展示了自己的哲人抱负。因为,在这部旨在为共和政制进行精神立法的教化作品中,卢梭化身为导师的形象,在多个方面开展了一位哲人对民主共和政治的教化方案。卢梭一方面从对普遍人性发展历程的描述中,探讨了自然人得以转化为公民的哲学前提,同时也讨论了一般意义上的公民教化如何可能。同时,在对“爱弥儿”的特殊教化中,卢梭则从对普通公民的教育上升到对共和英雄和民众领袖的哲学教育。通过这个最内在、隐秘的教育计划,卢梭意欲再现的毋宁是自身哲学体系试图解决的最大难题:一个潜在的哲人如何通过承担政治职责而转变为共和政制的立法者和哲学奠基人。[20]

《爱弥儿:论教育》

正是在这个语境下,我们得以意识到卢梭哲学计划的一个难以避免的悖论。因为,卢梭一切哲学计划的出发点,都在于重建共和德性的人性基础,从而使哲学最大限度上摆脱政治领域束缚的内在意图。那么,这个大胆的政治哲学计划能否成功的关键,就在于能否以大众领袖的角色取代哲人在德性城邦问题中担当的核心角色。然而,悖谬的是,在展开这个共和政制计划之时,卢梭最终却不可避免地使哲学本身成为整个计划的基石。在这个意义上,为了实现分离哲学和政治的初衷,卢梭却无往不使得哲学更加密切地成为政治方案的内在要素。值得指出的是,即便卢梭本人始终保持着沉思与实践生活的根本分野,并且在晚年以孤独漫步者的身份郑重确立了这种区分。但是,卢梭开创的自由政治图景,使得哲学无往不比此前更加受到一种转变为实践哲学的压力。卢梭的哲学虽然始于以苏格拉底的理由反对哲学启蒙,但最终却仍然使得哲学更加全面地承担起公民政治的启蒙职责。随着哲学与大众精神的密切结合,卢梭所设计的德性政治前景不可避免地变成了平等政治的激进图景。

(编辑:音什)

注 释

作者按:在卢梭笔下,老卡图与小卡图都是古罗马共和精神的代表。但卢梭论及卡图时,多指小卡图。故本文中如无特别注明,“卡图”均指小卡图。

[1]Jean-Jacques Rousseau,The Discourses and other early Political Writings, Victor Gourevitch ed., 编者导言, Cambridge University Press, 1997, pp. ix-x.

[2]莫南,《自由主义思想文化史》,曹海军译,长春:吉林人民出版社,2011年,页72-73。

[3]卢梭,《论科学与文艺》,第8-9段,刘小枫译本,未刊稿。另参刘小枫,《卢梭与启蒙自由派》,载《中国人民大学学报》,2012年第3期,页3-6。

[4]Victor Gourevitch, “Rousseau on the Arts and Sciences”, in The Journal of Philosophy, Vol. 69, No. 20, 1972, pp. 743-749.

[5]卢梭,《论科学与文艺》,第39段,刘小枫译本,未刊稿。

[6]卢梭,《论科学与文艺》,第4段,同上。

[7]卢梭,《论科学与文艺》,第27-29段,同上。

[8]卢梭,《论科学与文艺》,第27-30段,同上。

[9]施特劳斯,《论卢梭的意图》(冯克利译),载刘小枫编,《苏格拉底问题与现代性》,刘振等译,北京:华夏出版社,2016,页181-182。

[10]卢梭,《论科学与文艺》,41段,刘小枫译文,未刊稿。

[11]Arthur M. Melzer, The Natural Goodness of Man: On the System of Rousseau’s Thought, University of Chicago Press, 1990, pp. 15-26.

[12]施特劳斯,《论卢梭的意图》(冯克利译),载刘小枫编,《苏格拉底问题与现代性》,页181-182。另参Clifford Orwin, Rousseau’s Socratism, in The Journal of Politics, Vol. 60, No. 1, 1998, pp. 180-181.

[13]迈尔,《政治哲学与启示宗教的挑战》,余明锋译,北京:华夏出版社,2014,页19。

[14]迈尔,《政治哲学与启示宗教的挑战》,同上,页14。

[15]卢梭,《山中书简》(书信八),冯克利译文,转引自《苏格拉底问题与现代性》,页174。另参李平沤译本,北京:商务印书馆,页217-218。

[16]卢梭,《论英雄德性》,载《文学与道德杂篇》,吴雅凌译,北京:华夏出版社,2009,页123-124。

[17]卢梭,《论英雄德性》,同上,页125。

[18]卢梭,《论政治经济》,载卢梭,《政治制度论》,崇明等译,北京:华夏出版社,2013,页157-158。

[19]卢梭,《社会契约论》,何兆武译,北京:商务印书馆,2003,页48-49。

[20]刘小枫,《〈爱弥儿〉如何论教育》,载于刘小枫,《比较古典学发凡》,上海:复旦大学出版社,2015,页146-158。

作者简介

戴晓光,1987年出生,内蒙古赤峰市人,文学博士,中国人民大学文学院古典文明研究中心讲师。研究方向为古希腊哲学及诗学,柏拉图哲学,西方近代政治思想等。在柏拉图哲学、近代政治思想研究领域发表论文多篇,译有朗佩特《哲学如何成为苏格拉底式的》(合译),伯格《柏拉图式的迷宫》,卢梭《政治制度论》(合译)。