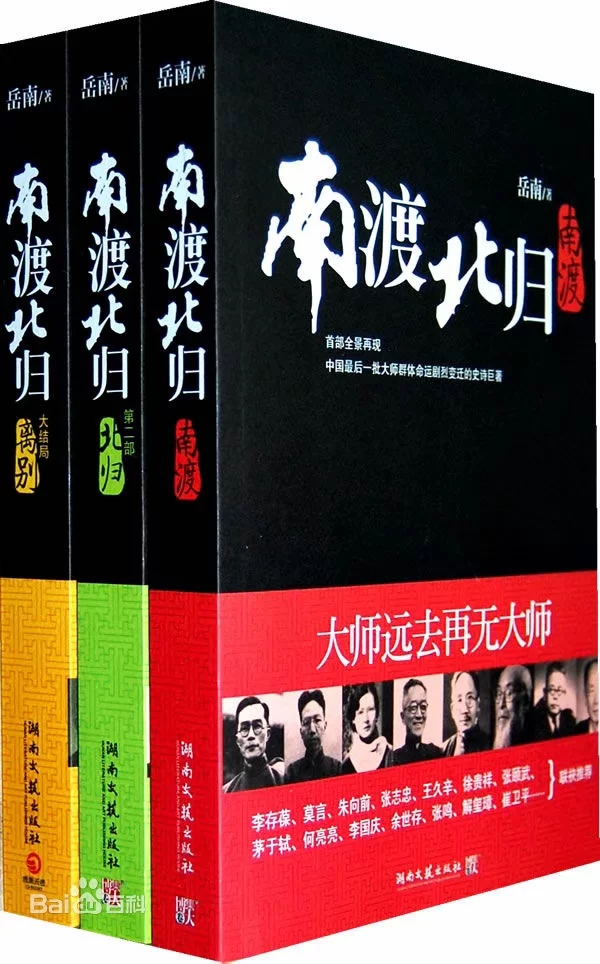

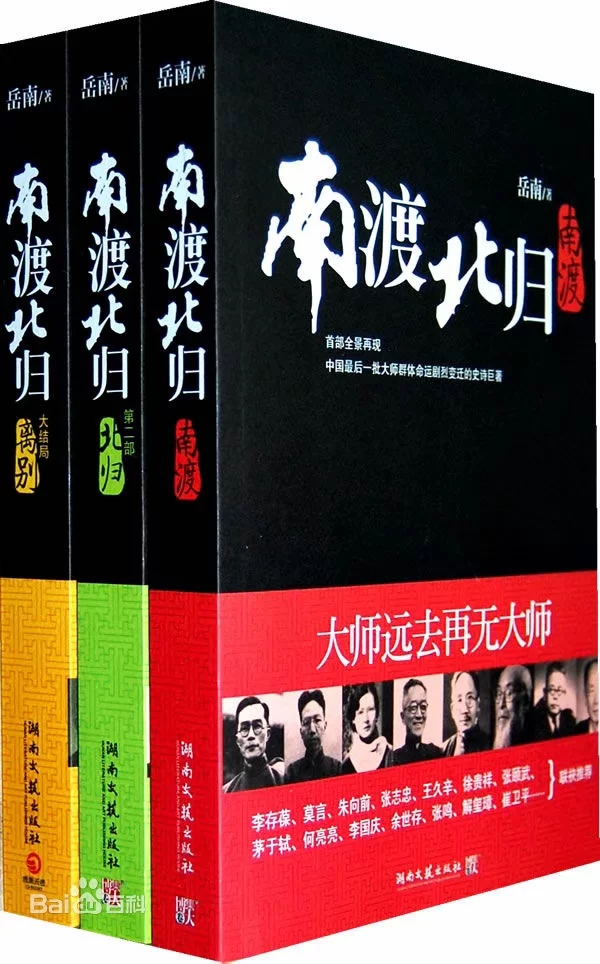

“南渡”,非特指抗日战争爆发下,中国知识分子南迁之路——尚有宋、明两朝变迭之时遗留的亡国之声——而贯上“北归”形成连缀,即中国近代史上大师云起、学术升腾的文化盛像。此之盛景,有如春秋战国“百家争鸣”一般,思想上大放异彩,教育上跌穿千古。

国难当头,匹夫有责。民族兴亡,教育为先。卢沟桥事变后,从国内到国际形势剧变,汇聚清华、北大等高等学府的北平不再是安全之地。与国宝南迁相伴随的,还有西南联大的合并与成立及南渡。

相比大师,以教育和学术为生命之本,而今之我所谓何求?书是读得慢的,洋洋洒洒六十万字的巨作,用了一个多月才读完近三分之一。如此慢条斯理的阅读,首先是自己的状态和情绪有很明显的问题,并没有意识到自己生活的重点在哪里。

除此之外,心生困惑,作为一名社会人所从事的职业于社会的价值是什么。

对于不喜欢的工作,未能够提起自己兴趣,凭借着责任与压力在死扛,似乎只能够从中体会到忙碌的一点时光流逝所带来的充实感以丰盈内心的彷徨。对于自己,好像是有清晰认识,又在距离内心越来越遥远的路途之上狂奔。

企业的社会义务,内心的悲悯情怀,领导让你“知道老板是谁”,承上启下的斡旋和沟通,误解与无来由的负面情绪,金钱面前的家人反目,林林总总的交织,不断的会纠葛着内心。善与恶,美与丑,暴露无遗,所核心的都是利益和思想观念。总是无来由的站在自己的角度上去看世界,去揣摩别人,去窥探众生。

所以说,没有理想,没有道德,只有生存。

那么,怎样的职业是英勇无畏,是于社会和他人有价值的呢?比如医护可救死扶伤,比如教师能传道解惑,比如科学能认识世界,比如为官可谋利一方……又不尽然,至少我对如今的工作是抱持怀疑态度——毕竟谋生。

学术大擘,才子佳人。或是三百年不遇,或是学科奠基人。都未能逃脱生老病死、命途坎坷、颠沛流离的生活。恶劣的外在环境,没有打垮大师,反促使刻苦专研,延续中华文脉。住宿、饮食、交通等,尚不及如今十之一,今之我等庸常学反不及十之

一。确实惭愧。

想来执牛耳者,其心需正,方能引导机构良性前行。大师的日常,与众人无异,躲不过岁月更迭,斗不过时间的镌刻。所不一样的是,于他们多了一份坚持和刻苦。如常的生活唯剩下朝九晚五、一日三餐,何能有哲思可谈、文辞可寄、兴之所至。

呜呼哀哉