黄新宪:台湾彰化的书院述评

彰化位于台湾西部,南临云林,北接台中,东与南投接壤,西濒台湾海峡。境内以平原为主,是清代台湾开发较早的地区之一,也是较早接受大陆传来的中华传统文化的地区之一。彰化人文荟萃,教育发达,书院数量多。其中,较有影响的书院有:文开书院、白沙书院、兴贤书院、文英书院、道东书院等。

一、文开书院

文开书院的创办人是邓传安,系江西浮梁人(今景德镇)。邓传安字鹿耕,号盱原,清嘉庆进士。道光年间,曾任台湾地方官员多年。

道光二年(1822),邓传安在任鹿仔港同知期间,目睹许多青年从各地风尘仆仆地背着干粮前来就学的情景,深刻认识到兴办教育、培育人才的重要性,于是决定创办书院。他于道光四年(1824)捐出 500金,在鹿港新兴街外左畔与文武庙毗连的地方择地动工兴建。经过4年时间,于道光八年(1828)建成。

这所书院以明末大儒——台湾文献初祖沈光文的字命名。邓传安在谈及文开书院的命名缘由时说:“溯台湾归化之初,得寓贤沈斯庵太仆设教,而人知好学,是全部风气开自太仆。”此处的沈斯庵太仆和沈文开,即指浙江鄞县人沈光文。邓传安以其名作为书院的名称,目的在于:“今义举期于必成,即借太仆之表德,豫为书院定名焉。”

书院主祀闽学宗师朱子,以沈光文、徐孚远、卢若腾、王忠孝、沈佺期、辜朝荐、郭贞一、蓝鼎元等8位先贤陪祀。邓传安在《文开书院释奠祭光贤文》中详细论述了朱子及寓台的8位贤人与台湾的密切关系。上述9人中,朱子为闽中大儒,寓贤8人则为中华文化传播台湾的先驱,是台湾文教的拓荒者。文开书院将他们作为祭祀的对象,目的在于使书院生徒效法他们,人人都成为中华文化的传播者。这些人中有的是南明鲁王时代的忠臣,有的是郑成功父子的诤友。他们皆为人师,而非经师。邓传安希望在书院学习的生徒,仰止前哲,更思立乎其大,不仅仅以科名重人。显然,这是一所纪念性的书院。

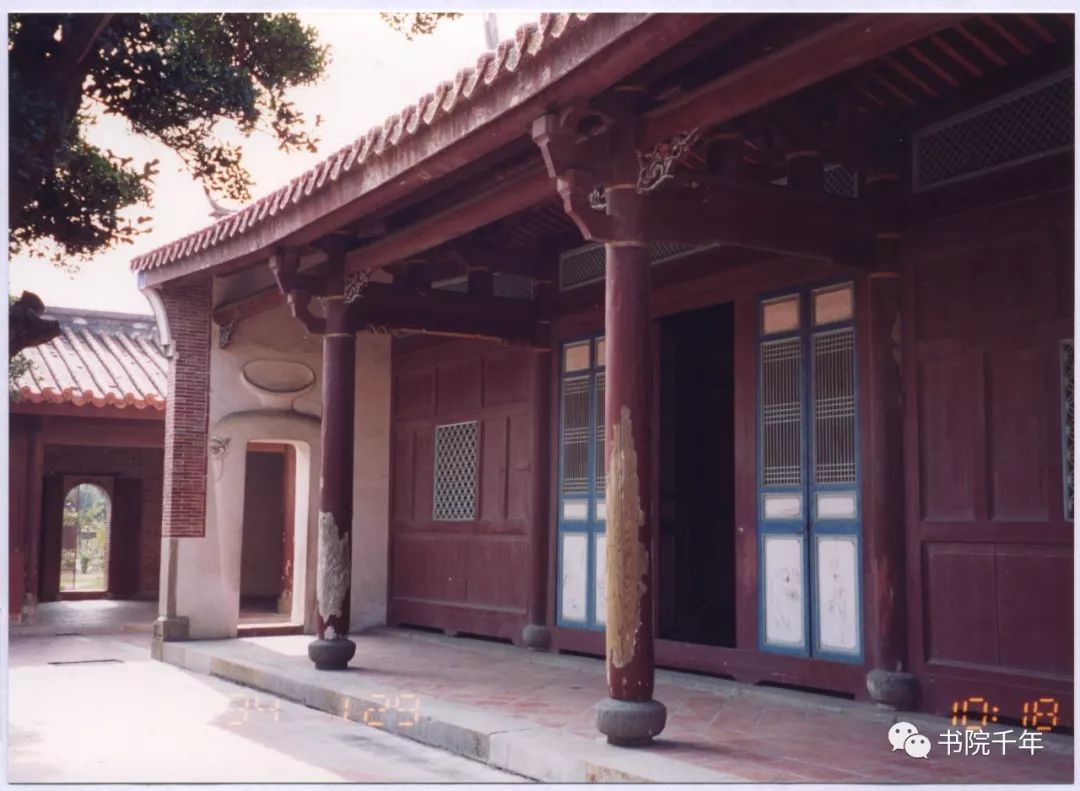

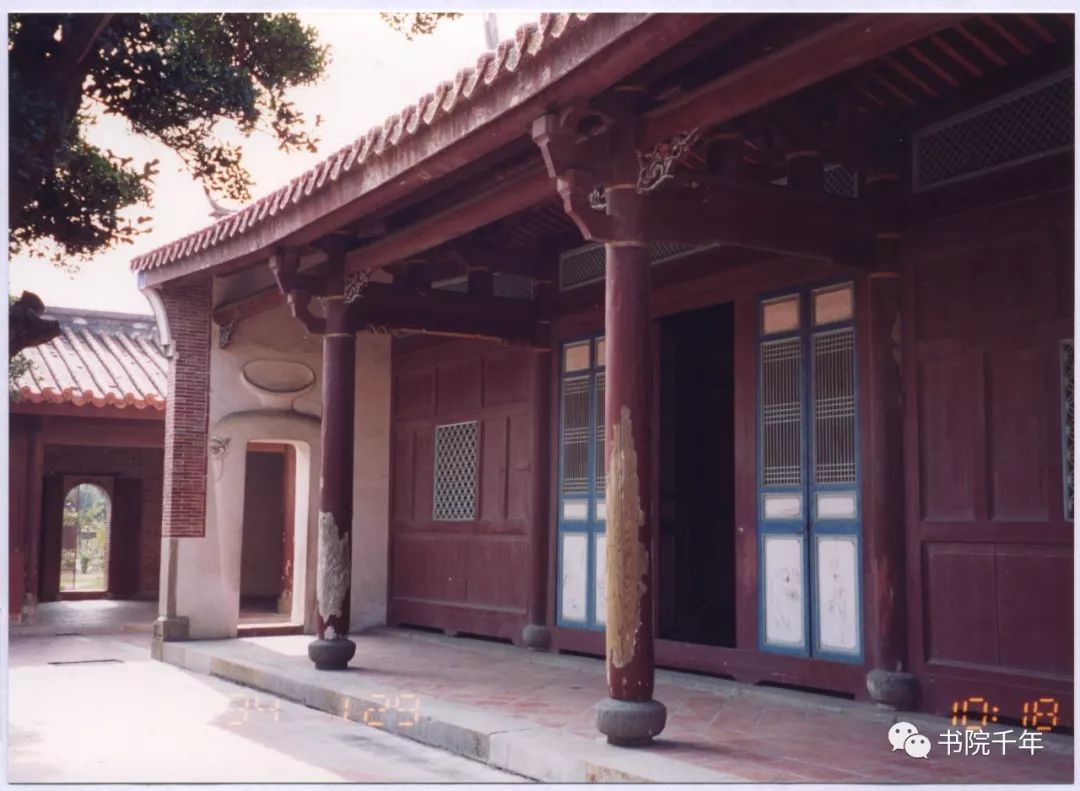

邓传安在《新建鹿仔港文开书院记》中指出,文开书院地基甚宽,外观壮丽宏敞,“轮奂具美,讲堂斋舍廊乎有容,规制深坚,信可经久”。据说,规模胜于当时台湾府著名的崇文书院。文开书院的建筑特点是:坐坤向艮,兼甲寅,周围60丈有奇。前列三门,门竖石坊。由门而进为前堂,阶崇3尺。堂前2丈4尺3寸,广4丈9尺。中间一进是祭祀的场所。再进为讲堂,高1丈9尺6寸,深3丈5尺。由讲堂而进,联以甬道,复以卷栅,左右夹以两室,是为后堂,为山长居住的地方。左右两旁有学舍14间,为诸生童学习的场所。另外,书院前有客厅,后有斋厨。整个建筑规模宏敞,朴实浑坚。台湾学者经考证认为,这个书院的建筑风格与内地书院的建筑风格极为相似,是由内地移植而来的。

文开书院的月课每年举行12次,即官课、师课各6次,官课订为该月10日在理蕃分府举行;师课为该月25日举行。应试者为本地的士子生员约100人,童生约300人。从生员成绩优异者中选拔超等4人,每人赏给3圆,特等8名,每人赏给1圆50钱。童生成绩优等者为上取6人,每人赏给2圆50钱,中取12人,每人赏给1圆。

院长、董事的任命,会计支出等,受官方监督。文开书院设置院长1名,斋长1名,院丁2名。院长的薪俸为240圆,董事无俸,斋长100圆,院丁80圆。斋长或董事由生员充当,院长由举人以上的知识分子任之。

文开书院的经费主要来自各项田园租金收人。据《彰化县志稿》记载,其具体分布如下:在万斗六社柳湳庄,勘出隘额屯田29甲7分,每甲年纳额租8石;在坪蓝庄,勘出民田溢额田9甲7分,每甲每年纳额租8石;在后河厝庄有田一段,另在海墘厝庄有田一段,俱以番银折租。以上按田计租,每年额租应收粟306石,除大租正供外,实收粟230石,其田2段,折租银90元;在许厝埔,系道光六年(1826)贼产充公,约计田租236石,除大租正供外,实收租粟190石,房厝暨鱼池等租,共番银155元;在马芝保海边后西偏浮复之地50甲,海边地瘠,每甲年纳额租4石,计年额租200石,除大租正供外,实收租粟180石,一并拨充为书院师生脩脯膏火之资;在鹿港保横车路街,抄充许家瓦店一座,年收税银18元,又大街尾瓦店一座,年收税银24元,又大街中瓦店二座,年收税银100元,又鱼池一口,年收税银13元,每年通共应收税银150元。以上所述,当指的是某一时期文开书院的一部分经费来源。

清代,文开书院有藏书2万余种共30余万册,这样的藏书规模在台湾书院中是不多见的。

文开书院百余年来人才辈出,进士蔡德芳,举人庄士勋、吕乔南等都出自该书院。

日据时期,书院被迫停办,更名为“北白川宫纪念堂”。后因乏人管理,任凭雨打风吹,仅剩残墙颓壁。1975年12月9日晚上,不幸遭火灾,灾后呈现满目疮痍景象。原本属于单詹歇山式的建筑,不仅外门砖工精细,而且后厅墙面向内缩入,几乎成为前厅的附属轩,为全台独一无二的建筑样板,此时业已化为断瓦颓垣。后来当局虽曾加以整修,但已难恢复昔日的繁盛,而书院内的苍凉落寞常成为古装电影的拍摄场景。九二一大地震之后,书院更是倾塌的厉害。山门严重变形,木柱位移,山墙裂开,正殿屋顶塌陷严重,大门深锁,已不许人们进入。

邓传安身为台湾的地方官,在繁忙的公务中仍时时不忘兴教化,捐资创办了文开书院,显示其对教育的重视,这一举动在台湾教育史上具有开创性的意义。邓传安在文开书院中不专崇朱子、宋儒、文昌,与当时官方倡导及民间流行的崇拜对象有所不同,突显了寓台八贤在忠义、道德、人格方面的作用,而这八贤都来自大陆。这种树立新的社会崇拜对象的作法,对于开发台湾,具有多方面的深远意义。同时,崇祀明郑遗老亦有肯定郑成功及肯定明郑开台的用意,而不仅仅像清初一些台湾地方官员那样,争相歌颂“圣朝”的教化之功。邓传安确认明郑时期为台湾文化的起源,从而改写了台湾的文化史。

二、白沙书院

白沙书院是台湾地区一所重要的书院,创建于清乾隆十年(1745),毁于日据初期,历经150余年。

白沙书院,地址在台湾彰化。乾隆十年(1745),由台湾府淡水同知曾曰瑛捐俸倡建。曾曰瑛字芝田,江西省南昌人,例监生出身。《彰化县志卷三·官秩志》曾予立传,记述其创建白沙书院的经过“……曰瑛以彰化设治二十余年,尚无书院,虑无以为培养人材地,遂捐俸建书院一文庙之西偏。工既竣,曰瑛手定规条,拨田租为师生束脩膏火之费。名曰‘白沙’,以彰化山川之秀,惟白沙为冠,取其地以名之。落成时,为诗以示诸生,感德至今不忘。曰瑛寻升台湾府,大有政声,所至皆孜孜以造士为怀,彰化文教之兴,其权舆于此乎”。“为诗以示诸生”,指的是曾曰瑛所写的《白沙书院示诸生(时书院新落成)》,诗云:“敢因小邑废弦歌,讲苑新开事切磋。谁谓英才蛮地少,原知高士海滨多。文章大块花争发,诗思渊泉水蹙波。他日应知化邹鲁,好从断简日编摹。”乾隆二十四年(1759),知县张世英重修书院,《彰化县志卷三·官秩志》亦有相应的记录称“张世珍,陕西临潼人,进士,乾隆二十年调任彰邑,下车伊始,即毅然以兴利除弊为己任……并修学署、书院、明伦堂,鸠工庀材,日不暇给,费靡白金万计,世珍皆力任之,而不惮烦。”乾隆五十一年(1786),因林爽文事件而被焚毁。后来,知县宋学灏在文祠之西孔庙右侧重建。《彰化县志卷三·官秩志》中的宋学灏传却未记载,仅称“林逆甫平,邑内文武衙署及街巷民屋焚毁战火,百废待兴,各种衙署皆赖宋氏的营建。”嘉庆二十一年(1816),署知县吴性诚集资扩建。日据时期被作为彰化厅员工宿舍,1923年该书院被拆除。

白沙书院设有官课及师课,官课在每月2日,师课在每月16日。选拔内外课生于年初的官课时举行,称为“甄别”。生员前12名为内课生,次20名为外课生;童生的前20名为内课生,次40名为外课生,其余为附课生。生员的内课生每人赏给膏火2圆40钱。外课生每人各减半。童生的内课生则赏给膏火每人1圆20钱,外课生80钱。师课赏给的称为“膏火”,官课赏给的称为“花红”。另补助乡试旅费。

台湾书院的规制,多取法福州鳌峰书院,白沙书院亦同。白沙书院创建于清乾隆十年(1745),当时淡水同知兼摄彰化知县曾曰瑛即曾“手定规条”,但此一学规久佚,内容如何,不得而知。清嘉庆十六年(1811),杨桂森任彰化知县,又撰《白沙书院学规》9条以勉诸生,迄今尚存。主要内容有:读书以力行为先、读书以立品为重、读书以成物为急,读八比文、读赋、读诗。统观学规内容可以看出,其以人格教育为该院的首要宗旨,并强调加强读书与作文方法之指导。尤以第五条所列,不啻为一份当日院内生童的作息课程表,弥足珍贵。最末一条为“六七岁未作文者之学规”,则可断言该院亦有六、七岁童生。据徐宗干《考试示论》云:“幼童默三经以上者,除取进外,余选取若干,另册,各从其便,佳者给外课膏火。”显然,白沙书院的学规是由多个具体学规组成的,旨在针对学生求学的各个方面加以约束,并非那种单一的学规。该学规打破历来传统,代以口语化的文字,侃侃而谈,深入浅出,不厌其详,务期使肄业生童易于接受为原则,这是其最大特色。对于各地书院教育影响极为深远,如南投县的蓝田书院、登瀛书院,亦奉此学规。据《南投县教育志稿》云:“……南投义学乃改为蓝田书院,北投义学乃改为登瀛书院……惟其学规,可能仍循白沙书院也。”不仅台湾中部如此,甚至远处宜兰的仰山书院,亦未另撰学规,而以清乾隆二十四年(1759),分巡台湾道觉罗四明所定的海东书院学规暨杨氏白沙书院学规合用。前者节录第三条“敦实行”、第四条“看书理”、第五条“正文体”、第六条“崇诗学”。后者节录其第二条“读书以立品为重”,第三条“读书以成物为念”,而成仰山书院学规,此为受白沙书院学规广泛影响的又一事例。

白沙书院的师资主要来自台湾本地,以彰化鹿港人士为多。如:廖春波,彰化鹿港人,道光五年(1825)拔贡。道光年间,高鸿飞以翰林知彰化县事,聘廖春波主讲白沙书院。他以诗、古文辞课士,倡导为言四始六义之教,间及唐、宋、明、清诗体,一时影响了彰化的文风。他培养了一批人才,其中以曾维桢、蔡德芳、陈肇兴、陈捷魁、廖景瀛等尤为出色。丁寿泉,彰化鹿港人,光绪六年(1880)进士。光绪十二年(1885)任白沙书院山长。蔡德芳,彰化鹿港人。同治初举于乡,任文开书院主讲。同治十三年(1874)成进士,任广东某县知县,卸任后返里。约光绪十三年(1887)或稍前主讲白沙书院。蔡寿星,彰化鹿港人。光绪十二年 (1886年)进士,授户部主事。光绪十八年(1892)掌教白沙书院。也有一些教师来自大陆。如:胡远山,浙江人,岁贡生。乾隆间,彰化县知县张贞生聘主白沙书院讲席。乾隆五十一年(1768),适林爽文攻陷县城,胡远山被害,后附祀忠烈祠。此外,台湾名士施士洁也曾掌教白沙书院约八、九年。从上可知,白沙书院的教师多出身科举,有的还担任过地方官员,具有较高的学养。与台湾其他书院不同的是,白沙书院大量聘用籍贯鹿港的学人,这对书院教育的本地化具有重要意义。

白沙书院具有稳定的经费来源,学田收入是其主要收入之一。白沙书院的学田主要有两块:(1)猫雾捒堡,土名凹饼庄。有田59甲8厘。内除完纳正供耗羡匀丁等费外,实征租银141两2钱1厘,充为白沙书院师生束脩膏火之费。这块学田是当时的知县张启声于雍正六年(1728)购置的。(2)猫雾捒堡,土名阿河巴庄,有田16甲7分,内除完纳正供耗羡匀丁等费外,实征租银60两。这块田是乾隆年间本县张达京捐置的。白沙书院的另一项经费来源,出自原主静书院的学租。主静书院,嘉庆十六年(1811)时,知县杨桂森原拟将之建于彰化南门外演武厅后的旧仓库处,后以去任遂中辍。此一学租,至道光十六年(1836),始经彰化知县李廷璧拨归白沙书院使用,每年加征粟160石。此外,约在光绪七年(1881),南投绅士吴朝阳热心文教,将其座落于北投保的水田23甲,小租738石,捐给白沙书院。在经费使用上,白沙书院明确规定,院里每年度的经费决算,由院董事向知县报告,接受官方的监督。书院的职员有山长、4名董事、租丁、院丁等,其俸给由院田收益金支付。有意思的是,白沙书院还支付另外数所义学之日常开支。

三、兴贤书院

兴贤书院,位于彰化县员林镇内,是一所兼具文祠、社学性质的书院。兴贤书院由“兴贤社”演变而来;一般人认为系由白沙坑庄恩贡生曾拔萃,以燕雾上下堡、武东堡、武西堡士绅捐款,创办于清道光三年(1823)。

该书院奉祀文昌帝君,配祀吕纯阳祖师、魁斗君星、关帝圣君、朱衣神君、韩文忠公、紫阳夫子等。乐捐建祀人士来自武东堡、琥西堡、燕雾下堡,该书院为这三地居民的文教中心。清道光十二年(1832)所修《彰化县志》指出:曾拔萃购置了7甲多的学田并设月课奖学,以教育地方的学子,当地文风大振。

书院创办后不久,广东惠州饶平禀生邱海来台,后迁员林,为首位来书院讲学者,并将所得脩金用以重修祠堂、购置学田8甲余,设月课,奖以膏火。邱海去世后,其财产皆捐赠给兴贤书院。当地乡绅追思其义行,于文昌帝君神位旁设置了“邱海先生灵位碑”以资纪念。清光绪七年(1881),永靖街贡生邱萃英及燕雾下堡士绅赖绳武发起重建,并由邱萃英担任山长。日据时期,当地有识之士为延续中华传统文化,于1920年聘请黄溥造至兴贤书院传授汉文,长达17年。其间,曾于1924年与其弟子成立兴贤吟社。火尽薪传,一脉相承。

兴贤书院重视考课。科考之年设师课6次,其他年份10次。生员约20名,童生约100名。生员的前5名为超等,童生的前10名为上取,次20名为中取。

兴贤书院每年2月3日举行文昌大祭,日据时尚举行。

书院不设院长一职,临时委托住在鹿港的黄玉书、蔡德芳两位进士协助管理院务,各给他们8~10元的致谢金。董事则由当地士绅互选,负责管理财务及办理一切事务。另外选出炉主一人操办祭祀事宜,任期仅1年。兴贤书院的教师与山长大都为彰化人士,如曾担任过山长的邱萃英、赖绳武便分别是彰化永靖人和彰化燕雾下堡大庄人。

1924年,日据当局强行割借兴贤书院的院产约2甲作公园(今员林公园),书院现存正堂及厢房,仍保持其原有面貌。兴贤书院,从创办迄今已有170余年的历史,虽经风雨剥蚀,失去原貌,却古意盎然。踏入门槛,书院前红砖龟裂,大门斑驳露出原木颜色,仿佛诉说着岁月的沧桑痕迹;原先建筑上所绘的文魁图案,如今只剩下轮廓。书院匾上的金漆已然脱落,仅剩下双螭木雕窗供后人凭吊。正厅内祀有文昌帝君神位,旁有邱海灵位碑,两旁有木板围隔。正厅显得窄小,供桌后面有一顶古色古香的神轿。年久失修的正厅,处处蒙上灰尘,香炉内亦未见香火。原本亟待整修的兴贤书院在九二一地震中严重受创,正厅颓然倾倒,砖墙断裂,文昌君塑像倒在瓦砾之中,但书院旁的一座敬圣亭仍然完好无损。

四、文英书院

文英书院,其历史最早可以追溯到清道光十六年(1836)。当时,士绅吕世芳于彰化县猫雾捒东堡岸里社组建了文英社梓潼帝君会。吕世芳去世后,其子吕耀初在此基础上择地于神冈建了文昌祠,祠内附设文英书院,延师讲学,并以“不生事端”、“文理恭畅”为办学宗旨。

光绪初年(1875),吴子光讲学其间。吴子光,广东省嘉应州人,寄籍淡水。清同治四年(1865),由廪生中式举人。光绪二年(1876),受聘讲学于文英书院。《台湾文化志》的作者,日本人伊能嘉矩认为,由于吴子光亲自从事教学工作,诱掖后进,造就人才。从此,文风昌盛,人文蔚起,为全县之冠。丘逢甲年幼时曾负芨于此,并以诗文得名。

光绪六年(1880)正月,参与文英社的一批士绅公立文英书院规条,登载赞助人士姓名:郭达帮、郭步瀛、郭连茹、萧观梅、杨垂青等百余人。规条中详记人员管理事务、祭祀规定、师资、考试及学租等。该书院设管理者一人,称为总理,其职权为:每年收执契卷、稽查佃户、两季收租、发租,并负责筹措祭祀费、课费、庙费、考费,负责修理庙宇、买卖器物等,每年定二月初三日庆祝梓潼帝君圣诞,首事、炉主依序轮流主持;每年共推举10人为首事,由总理从中选一笃实善办事者充为炉主。总理将祭费银90元交炉主,要求其余9人听凭炉主差使,不得推诿。若祭费不足,由炉主自行填补。同时,在文昌祠内设一庙祝,负责朝夕焚香、奉茶、洒扫庙宇、收藏器物、栽种花木等。

师资方面,聘请绅士设教。师资中生员出身者薪俸为40元,举人出身者薪俸为80元。每年课艺,定于七月初一、八月初一、九月初一传习开考诗文,考试成绩优异者给予一定的奖赏。凡参加岁考者每人给予106元的补助,参加科考者每人给予86元的补助,往福州参加乡试者每人给予80元的补助。从表面上看,文英书院系庙学合一的机构,但其侧重点在于教学,这是显而易见的。

文英书院经费来源甚多,大多来自地方人士之热心捐助的土地收益。据记载,清末其学田和房产主要来自以下几方面:(1)岸社“番”妇末埒阿敦地基一段。(2)陈犁“番”水田一段,地址在岸社前。(3)吴阿镇“番”水田一段,地址在社口庄。(4)吴孟修、吴孟英、吴孟德“番”水田一段,地址在社皮庄。(5)吴黄氏、吴孟珍、吴孟德“番”水田一段,地址在社皮庄。(6)林桃、林庆、林屘水田一段,地址在社口庄。(7)林禄水田一段,地址在社口庄。(8)林张氏、林业水田一段、茅厝一座,地址在社口庄。(9)林孔荫、林孔濶、林阿钟、林环水田一段并茅厝一座。(10)陈贞禧水田一段、茅厝一座,地址在旱沟仔。这些田厝的租金收入,足以维持文英书院的办学所需。

日本占领时期,于1916年将葫芦公学校的分校设于文昌祠内,1918年正式更名为岸里公学校。文英书院原址今已无存,仅留圣迹亭亦于1979年拆除。

五、道东书院

道东书院,咸丰五年(1855)由训导阮鹏程、贡生王祖培、庠生黄兴东和黄仰袁、增广生郑凌云、廪生黄际清、庠生黄际清发起,向线西堡、线东堡及马芝堡部分民众募款,于咸丰七年(1857)开工,次年完工。地址在今彰化县和美镇,占地2500坪(1坪约合3.3平方米)。

为何命名为道东书院?一说取汉代大儒马融期许其弟子郑玄“吾道东矣”的典故;一说取朱学道东,王道东来之意。正殿兼讲堂,奉祀朱熹,东西两庑则配祀福德正神等,俗称“文庙”,颇具地方特色。

书院公推阮鹏程为总理,掌管院务,并任第一任山长。同时,招收本乡子弟入内学习,文风由是日益兴盛。同治十年(1871)、光绪十二年(1886),阮鹏程之子阮传芳两度扩建、修葺书院的院舍,并修筑了院墙。前来书院就读的生徒不断增加,影响有所扩大。书院仅教读书作文,不行月课。每年2月25日及9月15日举行祭祀,并请当地的读书人前来书院聚会。

书院不受官府监督。设董事1人及正副炉主各1人。董事经公选,炉主以杯筊法从当地生员以上人士中选任,皆不支薪。

道东书院中殿供奉着朱熹神位,悬有光绪年间的古匾“梯航绝学”。院内的“集解析疑传斯文正印,继往开来为万世宗师”的对联,寓意深远,启迪了众多的学子。

书院在建筑上属于两落式,外墙有头门、门厅,讲堂砖工精细、山墙榫头作法酷似鹿港的龙山寺。整座书院龙脊凤尾,殿宇雄伟。

张正藩在《中国书院制度考略》一书中指出:“道东书院是前清咸丰年间所兴建。这段时期正是鹿港一带的全盛期,台湾的经济力量北移,而和美虽不能与鹿港争长短,却因相距仅数里之遥,也分润一些繁荣气息是毫无疑问的。但和美到底是不太发达的市镇,书院的兴建显然没有官方的协助。地方士绅也只是富裕的商人,特别是对福建泉州的贸易中获利甚丰的米商。自书院兴建后,和美地方似乎也不曾造就出取得功名的读书人。据碑文的记载,书院建成后,地方人士恐怕也没有充分利用。大概因为建成不久,鹿港地区的重要性因港口淤塞而急转直下,影响到和美之故吧。”以上所说当是实情。

日据后,院舍充为和美线公学校。近年重修,保存完整,为台湾现存书院中惟一的二级古迹。

六、螺青书院、主静书院、鳌文书院等

除以上几所规模较大、影响较广的书院外,彰化境内还有一些小书院,如:螺青书院、主静书院、鳌文书院等。

螺青书院,建于嘉庆八年(1803),在彰化县南50里的东螺堡,也就是今天的彰化县北斗镇。嘉庆二十二(1817)重修过一次,邓传安为此次书院重修撰写了《修建螺青书院碑记》。据说,这所书院与其他书院明显不同之处在于,该书院只奉祀文昌帝君,而非为士子肄业之所。

主静书院,嘉庆十六年(1810)知县杨桂森筹建,院址是利用彰化县的旧仓库改建而成的。杨桂森置租延师,令贫士课读其中。后杨桂森离任,这所书院也就停办了。继任知县李云龙遂将所置之学田移归白沙书院。有人认为,此书院只在计划中,未实际存在过。其实是确实存在的,只是存在的时间很短而已。

鳌文书院,道光二十五年(1845)创建于大肚上堡西势庄。

此外,在彰化境内,于雍正年间还设立了正音书院。

综上所述,我们认为彰化的书院数量多,质量高,境内的一些大书院,如文开书院、白沙书院等,在机构设置、教育教学管理、考课,以及教育经费的筹措和使用方面,都具有鲜明的特色,为台湾的其他书院所仿效,产生了重大的影响,在台湾书院发展史上具有重要的地位。

作者单位:福建省教育科学研究所

原载朱汉民、李弘祺主编《中国书院》第六辑,湖南教育出版社,2004年12月版