龙泉青瓷是中国瓷器的代表,距今约1700多年,在中国制瓷史上,青瓷技艺也是最早形成。后随着商贸和文化交流,遍布于世界各地。中国工艺美术大师毛正聪在青瓷领域耕耘六十多载,不断取经求法、孜孜研究,最终成为这个领域的行家里手。其作品在继承龙泉青瓷传统工艺基础上大胆创新,造型简练大方、古朴,粉青、梅子青釉层丰满、细腻、滋润如玉,其技艺达到当代青瓷发展的较高境界,哥窑象形开片千奇百态,是象非象,别具一格。

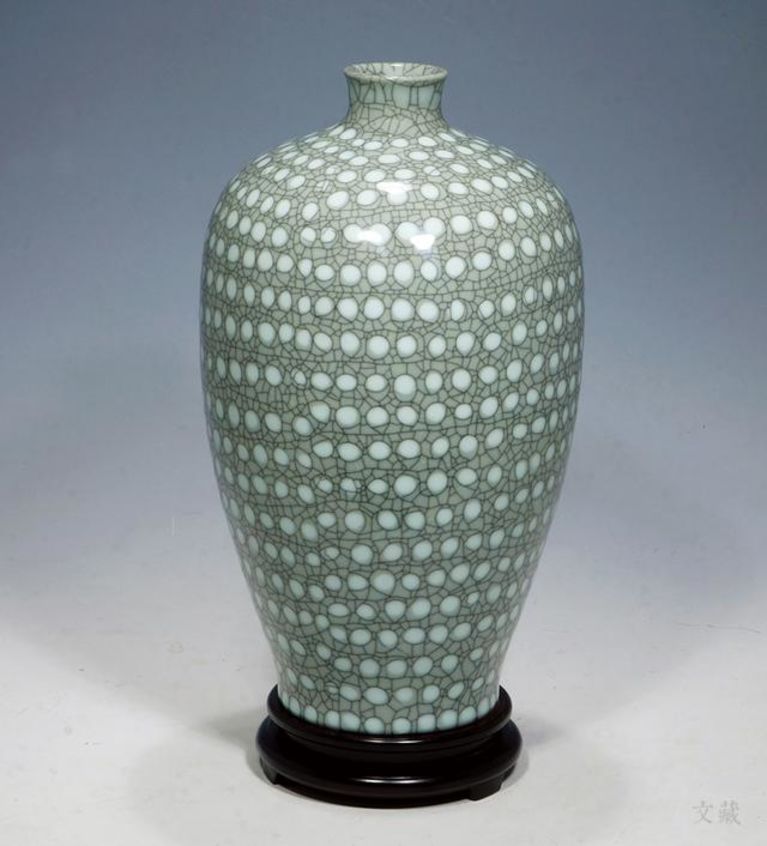

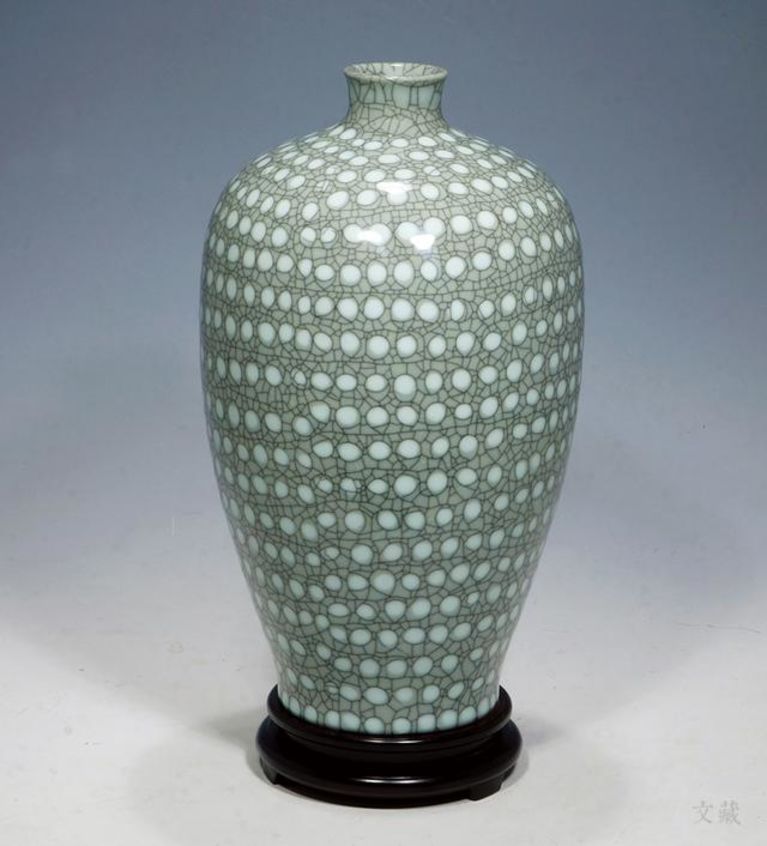

在颁奖典礼现场展出的珍珠梅瓶口径5cm,足径10cm,直径17.5cm 高度31cm。系毛正聪晚年之力作,其亮点是,独家首次采用哥弟结合所形成的珍珠颗粒状效果令人称奇,哥窑铁线包裹着每颗弟窑珍珠颗粒,此种做工及工艺流程让多位资深老艺人拍手叫绝。

据史料记载,在历史上,梅瓶各大窑系都有,其造型的优美程度可以说天下第一,所以梅瓶的造型可以算是中国瓷器的第一造型。“梅瓶”这种器形得名比较晚,它在历史上还有一个名字,叫“经瓶”。近代许之衡在《饮流斋说瓷》一书中详细地描述了梅瓶的形制、特征及名称由来:“梅瓶口细而颈短,肩极宽博,至胫稍狭,抵于足微丰,口径之小仅与梅之瘦骨相称,故名梅瓶。这类器多制作精美,不但考虑到贮酒容量,还要注意造型优美。

梅瓶出现于唐代,盛行在宋代。在宋朝,民间生产了很多梅瓶,一般在大小酒铺里都能见到。宋代的梅瓶,器体一般高且偏瘦,肩部向下斜,足部长而接近于直线,底部比较小,器体的最小直径在肩部之上至口下部,处理手法多样,常有棱角分明的转折。在宋朝时期梅瓶也叫经瓶,明朝以后被称为梅瓶。

作为中国陶瓷的典范,宋时的龙泉青瓷体现了人类对瓷器之美的至高追求。哥窑创烧的薄黑胎厚积釉开片瓷,以强烈的层次感营造出更加沉静素雅的美学效果,极富盛名;弟窑创烧的粉青和梅子青,将人工对玉质的模仿发挥到极致,成为后世公认的传统青瓷釉色美的代表。但是随着历史的发展,至明中后期,因为皇家品位的改变、海禁带来的青瓷外销锐减等多种原因的影响,导致龙泉窑纷纷关闭。

中华人民共和国的成立,使龙泉青瓷迎来了发展的春天。1957年,周恩来总理明确指示要恢复历史名窑生产,尤其要恢复龙泉窑和汝窑生产。随后,国营龙泉瓷厂在龙泉上垟村成立,并组织八位仿古青瓷的老艺人进行青瓷仿古实验,紧接着浙江省工业厅组织了来自中国科学院上海硅酸盐研究所、故宫博物院、中央工艺美术学院和浙江省轻工业厅等单位的专家学者对龙泉青瓷开展研究,最终使中断已久、技艺近乎失传的龙泉青瓷釉料配比方法等得以基本恢复,为当时以生产白瓷和高级细瓷为主的瓷厂之后全面转为青瓷生产打下了坚实的基础。经过半个多世纪的不懈探索,在各方的支持和努力下,龙泉青瓷柳暗花明,并在研究创新、人才培养等方面取得突出进步。

1940年出生于龙泉的毛正聪,因生活所迫十五岁便开始接触陶瓷。从早期作为第一批技术人员进入新建立的龙泉瓷厂,到20世纪六十年代真正接触青瓷,再到八十年代末成立工作室开始青瓷的深入研究。在青瓷的传承、保护、发展和创新上,他一直都在不懈的努力。去年,在中国美术馆举办的毛正聪青瓷艺术展现场,汇聚了八十余件毛正聪各个时期的典型作品以及三十余件其亲传弟子作品,龙泉青瓷的精湛技艺和美感让观者震撼不已。当时活动中展现的青瓷梅瓶便引起了不小的关注。

据毛正聪介绍,此次在“第二届艺术品市场价值建设奖”颁奖典礼现场呈现的的珍珠梅瓶的设计灵感完全来自于一偶然。一直以来,自己都梦想能够把哥、弟窑的创作风格结合起来做一些珍品,但是怎样结合、如何设计才能够让自己满意,这让毛正聪很纠结。偶然一次灵感迸发,想到了珍珠的效果,便尝试着以珍珠为参考,把弟窑的材料用镶嵌的工艺嵌到珍珠梅瓶里面,白胎的泥料烧制出来以后像杨子玉一样亮亮的,哥窑的是通过开片的灰胎料,两个相衬托更有亮点,看上去瓶子里好像镶嵌了珍珠般!

“我觉得梅瓶是传统的器形,珍珠镶嵌是创新的技艺,这样的设计理念还是比较适合的,烧造出来的效果也让自己很满意!借助‘第二届艺术品市场价值建设奖’颁奖活动,能够进一步宣扬青瓷文化,要知道青瓷作品原来只是属于一般的工艺品,通过改革开放我们这些年的努力,青瓷作品已经被提升为艺术品了,艺术地位提高了。作为历史来讲,南宋是龙泉窑的鼎盛时期,现在可能要属于第二个高峰期了!”

文章节选自《收藏投资导刊》2017年12月刊总168期《珍珠梅瓶将亮相颁奖典礼》,作者蒋振凤。