明神宗万历七年(1579),赣州太守叶梦熊(广东惠州人)、雩都知县陈仰民(福建安溪人)亲临杨公坝瞻仰杨筠松(救贫)墓地。但因洪水泛滥,泥沙俱下,河床升高,杨筠松(救贫)墓葬被冲毁。于是叶梦熊、陈仰民新立照碑(类似“纪念碑”)于原杨筠松(救贫)墓地对面的山嘴上(今属车溪乡雷公坑村地域)。

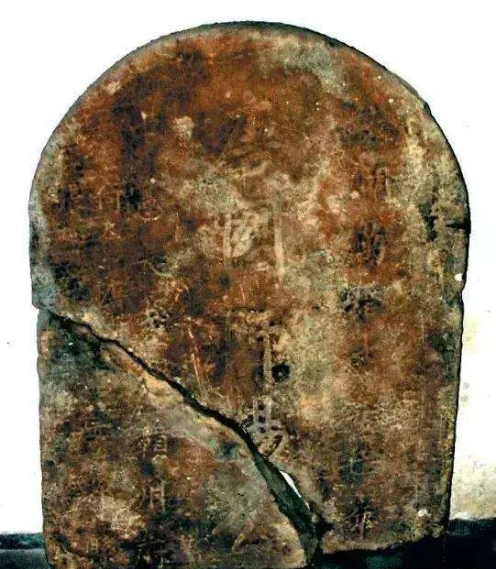

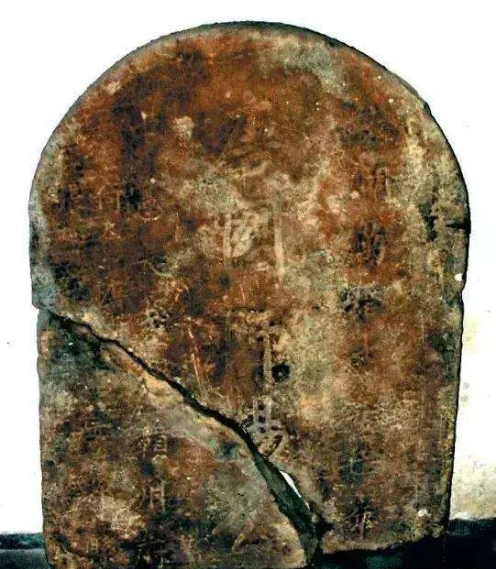

杨公碑”为红麻石质,圆首,碑高105厘米、宽76厘米、厚13厘米,碑身下半部残缺。碑文楷书,竖写,阴刻。中间阴刻大字一行:“唐国师杨公…”字高11-13厘米、宽11-13厘米;左侧阴刻小字一行:“大明万历七年己卯”,字高7~8厘米,宽6=8厘米;右侧阴刻小字一行:中宪大夫知赣州府…何天口唐邦佐张道明染口口知于都县事...”

杨公碑”由于下部残缺,看不清立者的姓名,但据该碑左侧“中宪大夫知赣州府…”“知于都县事...”等字句,查考《赣州府志》,《于都县志》得知,碑系赣州知府叶梦熊、于都知县陈仰民所立。

《雩都县志》(清·同治版p845)记载:“杨筠松卒于邑之药口,其徒曾文讪即于坝上扦地葬之,因名杨公坝。人欲寻其冢不可得,有遇之者,运见其上有若锡制茶铛一事,就化为白鹭飞冲而去。其下堆阜突起,碑碣具存,因表识其地,以待复寻,辄又不可得。”

从这段话中的表述,杨筠松(救贫)在杨公坝没有墓葬,而是“人欲寻其冢不可得,有遇之者,遥见其上有若锡制茶铛一事,就之则化为白鹭飞冲而去。”“以待复寻,辄又不可得。”证实明神宗万历七年(1570),赣州太守叶梦熊携同雩都知县陈仰民亲临杨公坝瞻仰杨筠松(救贫)墓地,真是“以待复寻,辄又不可得。”于是叶、陈新立照碑(类似“纪念碑”)于原杨筠松(救贫)墓地对面的山嘴上。

为了纪念和缅怀唐朝国师、地理宗师杨筠松(救贫),多年来,众多人士和单位,寻求合作对象,在杨公坝建立一座杨公陵园,由于种种原因,至今尚未落成。本书主编依照史料,利用互联网,在《宗祠家谱网》上制作一座“杨公陵园”。“杨公陵园”以三幅实景图合并而成:1.底图是当年杨筠松(救贫)墓葬地—杨公坝的外景;2.墓园的碑石是明神宗万历七年(1579),赣州太守叶梦熊、雩都知县陈仰民新立照碑图片;3.照碑上方杨筠松画像,经国家商标局注册;4.图上用电脑制作展翅飞翔的白鹭,达到“以待复子,辄又不可得”的意境。虽然这是一座虚拟的“杨公陵园”,但体现了百姓对杨公的敬仰和崇拜之情。