编者按:原文题目为《<论出版自由>中的公民自由与哲思自由》,唐宁(Paul M. Dowling)著,李小均教授译,选自《古典诗文绎读·西学卷·现代编(上)》,刘小枫教授选编,北京:华夏出版社,2009年,页332-346。

The Eragny Areopagitica (1903)

我们为什么还要读弥尔顿在《论出版自由》(Areopagitica)中为言论自由的辩护?既然我们最高法院已经立法保障了几乎不受任何限制的言论自由;既然这一法令已经深入人心,得到我们拥护;既然言论自由的实施使社会进步、前途光明,业已成为共识。我们现在回头来看,《论出版自由》就像一辆老式福特车模,陈列在历史博物馆,提示我们这就是今日车辆的前身。比如,弥尔顿一方面反对书刊出版前的审查,一方面他又建议,对某类书刊,比如涉及诽谤的书刊,需要实施出版后的惩戒。这点很像我们现在的做法。然而,弥尔顿对某类书刊出版后采取严厉惩罚的建议却让我们大吃一惊,他说:“如果那些书刊被发现在故意诽谤,为了防止其流毒远播,最及时有效的补救措施就是将书付之一炬,将作者绳之以法”(Milton 1959, 569)。“将书付之一炬”已经够糟糕了,“将作者绳之以法”更可怕。弥尔顿时期的英国,“绳之以法”意味着游街示众、割耳剜鼻(Milton 1959, 569n)。在这点上,《论出版自由》不但不是我们今日言论自由的先驱,倒更像一块肮脏的贞洁带,是我们唯恐弃之不及的陈旧观念。

约翰·弥尔顿(John Milton ,1608-1674)

《论出版自由》1644年版

但是,我们不应该就此抛下弥尔顿。《论出版自由》的复杂性有助于驱散我们对此书的先入之见,那就是,身为那个时代的杰出自由人士,弥尔顿企图——尽管功败垂成——接近我们对言论自由的解决之道。我们对言论自由的解决之道基于两个前提:政府应该尽量少地去审查,而公民应尽可能多地“有权”说话。然而,对这两个前提,弥尔顿都予以否定。因此,用它们来衡量《论出版自由》简直是削足适履。实际上,弥尔顿的出发点完全不同于我们关于言论自由的前提。正如我将证明,与其将《论出版自由》看成是我们限制政府作用的“言论自由权”之先声,不如将其看成是我们“言论自由权”之另途。

一

为了转换思路,我们首先应该注意到,《论出版自由》从来没有使用过我们通常意义上的“权利”或“多种权利”(Sterne and Kollmeier 1985, 1157, 1159)这些词汇。在那些我们期待使用“权利”(right)一词的语境中,弥尔顿都使用了“自由”(liberty)一词。例如,该书副标题就是“论免于审查的出版自由”,而我们期望的却是“论免于审查的出版权利”。在另一处,弥尔顿写道,“请赋予我知情、言说和依凭良心放胆争辩的这种高于一切自由之上的自由(注意使用的不是‘权利’)”(Milton 1959, 560)。

那么,弥尔顿的“自由”内涵是什么?粗看之下,答案非常简单。正如副标题所示,《论出版自由》捍卫的是“免于审查的出版自由”。弥尔顿时期,书刊付印,首先要经过政府指令的审查官审查同意,方能获得政府签署的出版许可证;弥尔顿捍卫的恰是那种没有政府官员预先审查的出版自由。

尽管这个答案正确,但并不充分,因为它误解了license与liberty两个词的含义。license一词非常含混:一方面的确意指政府签署的许可证,另一方面也指作者们放任自流的写作自由。弥尔顿在《论出版自由》中第一次使用license的时候就语焉不详。在绕了个弯子质疑基督教不朽的信念之后,弥尔顿马上重新切入回顾历史的正题:

尽管我反对审查制度(licensing),但我还是要借用许可(license)这个概念;为了免于受到谴责,我不得不费些精力做点历史回顾,以揭示咱们著名国家过去是怎么做的,才预防了博学鸿儒的自由(license)写作导致的混乱。(Milton 1959, 493)

接下来,在谈到光对淫秽书籍进行审查是徒劳无效时,弥尔顿写道:

我们不能称之为是智慧,因为它只能阻止一种对许可的侵犯,却留下了其它无法关闭的闸门,任由本应预防到的破坏行为自由出入。(Milton 1959, 527)

这种只审查淫秽书刊的做法,弥尔顿比喻成“蛮勇之人的行为,愚蠢地以为关上公园大门就能留住乌鸦”(Milton 1959, 520)。

想要不再做那样的蠢事,弥尔顿建议,就需要对某些书籍进行出版后的审查。他从古代雅典的做法中找到先例,当时官方可以对渎神、淫秽、诽谤的书籍进行出版后的审查。比如渎神之书,弥尔顿举例说:“因为普罗塔戈拉在书中坦言他不知道是否有神存在,于是雅典法官就判他犯下了渎神之罪,下令烧毁其书,流放其人”(Milton1959, 494)。弥尔顿相信,公开质疑任何民众的“敬仰之神”(Milton 1959, 498)就是作者得到“许可”(license)的一种“自由”(license)形式。

如果说license一词在《论出版自由》中含混不清,那么,我们可以断言,liberty同样如此。英文副标题Liberty of Unlicensed Printing,[1]意味着出版一方面不受政府审查的限制,另一方面作者的写作也不能放任自流。在此,弥尔顿双重含义的“自由”观有亚里士多德的回声(弥尔顿的方案受惠于亚里士多德也许已成共识),希望用美德来调和极端:政府自律放弃事先的审查制度,作者自律放弃离经叛道的言论。只要作者进行谨慎的自查,政府就不太会来审查,也越来越不能审查。可惜,无论古代法官,还是现代的许多作者,都没有在政府自律和作品自律之间达到平衡,正如弥尔顿提到去意大利拜访了伽利略一事时巧妙地暗示道:

“在意大利,我打探到大名鼎鼎的伽利略的下落,就去拜访了他。那时他是一个囚徒,由于他对天文学的思考与圣方济各派和圣多明我会的审查者相左,正受到宗教法庭审判”(Milton 1959, 538)。

当然,伽利略的牢狱之灾并不是因为他的思想问题,而是因为他在一本大众读物中公开宣传他的观点,这本书就是《关于两个主要体系的对话》(Dialogue on the Two Chief Systems,Fortin 1996, 67)。

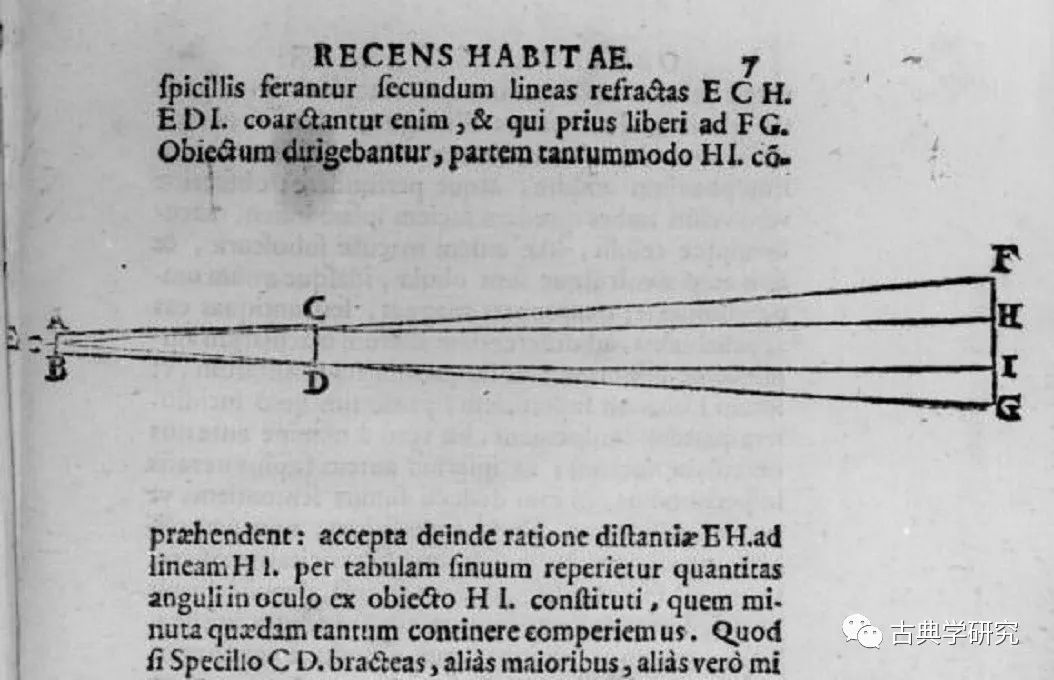

伽利略的折射望远镜图,取自《星际信使》(Sidereus Nuncius),1610年

与现代顾此失彼的情形相映成趣的是,弥尔顿在古代雅典法官和饱学之士对待希腊喜剧家阿里斯托芬问题上却找到了这种适度的平衡。弥尔顿承认,阿里斯托芬是“最放荡的作者”“恶毒诽谤过他那些重要的朋友”,其戏剧某些片段“言辞粗率、格调下流”(Milton 1959, 495, 523)。但是,根据弥尔顿的说法,雅典法官并没有因此而禁掉剧作,只是禁止他们公演。换言之,这些戏剧的读者仅限于文人及其周围人士。在此,反映了政府的调节。另一方面是鸿儒的调节,这可以拿古代教会的神父克里索斯托(Chrysostom)为例。[2] 神父“虽然夜读阿里斯托芬的喜剧,却能清除书中恶言蜚语,用于激励人心的布道”(Milton 1959, 495-96)。这个基督徒在一天某个时候如此认真地研究阿里斯托芬,他的虔诚并不会因为读了那些淫秽的文字就陷入丑闻。在对待阿里斯托芬作品的问题上,弥尔顿让我们看见了他所提倡的平衡:法官和鸿儒都节制了自己的权力,前者节制了打压审查的权力,后者节制了炫耀博学的权力。

弥尔顿的确做到了言行如一:为了给鸿儒的调节命名,他煞费了一番苦心。直到后期一篇拉丁著作,他才以学术语言的严谨明确将其名之为“哲思自由”(philosophic liberty)。这篇文章就是《为英国人民再次辩护》,晚于《论出版自由》十年;在该文中,他为废黜了国王查理一世后的英国进行了辩护。因为支持废黜君主,弥尔顿遭到了人生攻击;他在这篇文章中回顾了自己的人生和著述。在叙述完早年生活与教育之后,他讲到了1640-1649年间对自由的思考,正是在那期间他写出了《论出版自由》:

我开始考虑该以怎样的方式来为真正实在的自由之进步做些贡献。这进步不是从外部去追求,而是从内部去追求。原则上来说,不是通过战斗来获取,而是通过公正的法规和正确的生活行为来获取。因此,我反思了三类自由,没有这三类自由,就没有愉快幸福的人生。这三类自由就是宗教自由、家庭或隐私自由以及公民自由。我已经谈到了第一类的宗教自由,也看到了法官勤勉地利用了第三类的公民自由,现在我从事正是剩下来的第二来自由家庭的。但是……家庭或隐私自由也显得有三个层面:即婚姻大事是否正确处理;子女教育是否合理承担;最后就是,哲思的自由是否得到许可。 (Milton 1933, 131)

弥尔顿的三类自由观,《论出版自由》中只涉及家庭或隐私自由。后来,弥尔顿提到《论出版自由》时,就宣称该文旨在促进家庭或隐私自由的最后层面——“哲思自由”。他说:

我最终模仿正式讲演的形式写下了《论出版自由》。我的观点是,辨别真伪,什么应该出版,什么应该压制,不应该操纵在负责书刊审查的少数人之手;这些人通常不学无术,品味低劣,以他们的喜怒裁断,人人皆将受害,惟有庸俗之作才能刊行。(Milton 1933, 133, 135)

在《为英国人民的再次辩护》结尾,弥尔顿在为英伦领袖大加赞扬之后,立即呼吁“哲思自由”。他写道:“再次,我迫切希望,请允许那些倾向于哲思自由之人,自担风险,出版作品,免受任何秘密审查”(Milton 1933, 237-39)。

范戴克(Van Dyck):《马背上的查理一世》(Charles I on Horseback)

弥尔顿用拉丁语来命名其“哲思自由”(philosophic liberty),无论如何用心良苦以求稳妥,我们依然发现这一术语在英语中还是游移不定。“哲思自由”(philosophic freedom)在《论出版自由》中只出现一次,且出现在玩笑式的反讽语境中。在谈到其反对预先审查制度的观点与意大利的博学鸿儒一致的时候,弥尔顿说,

我想重述一下我在其他国家的所见所闻,那些国家宗教法庭正大行其道。跻身那些国度的群儒之间,我的确倍感荣幸;更开心的是,他们认为我幸运地生活在一个哲思自由的地方,因为他们都认为英格兰就是这样的地方……

他接着写道:“尽管我知道英格兰那时候正在主教统治的枷锁下高声呻吟,但我认为这正是她明天幸福的承诺,正如其他民族深信她的自由”(Milton 1959, 537-38)。因此,至少在他的英语著述中,是那些意大利人而非弥尔顿自己提到了英格兰的“哲思自由”。

弗朗西斯科·戈雅:《宗教裁判所的审判》

同样,生性诙谐的弥尔顿在《论出版自由》其他地方也闪烁其辞,没有明说他究竟促进了英国哪方面的自由。在具有导论性质的那段话中,他先写到促使他写作的情感动机,接着迅速过渡到此书将讨论的复杂自由:

我迫不及待地把这一热情表白出来,因为这股热情远比一篇序言所能引起的情感更令人欣喜。即便我的热情是每一个渴望自由并设法促进国家自由的人都有的欢乐和喜悦,那么,我也是无可非议的。下面的提议,虽然不能说是这些感情的胜利,但也可以说是这些感情的证明。因为我们想获得的自由,并不是要使我们共和国中怨怼从此绝迹,世界上任何人都不能指望获得这种自由;我们所希望的只是开明地听取人民的怨诉,并作深入的考虑和迅速的改革,这样便达到了贤哲们所希求的人权自由的最大限度。如果我能够在此冒昧陈辞,这一事情本身就证明我们己经在相当大的范围内,获得了那种人权自由,而且获得这一成就时是从以往彻底破坏我们原则的专制与迷信的深渊中,用超过罗马人在光复河山中所表现的英勇达成的;那么,毫无疑问,这首先应当赞美我们的救主上帝的大力庇护;其次,便要归功于英格兰诸位上议员和下议员的忠诚领导和不屈不挠的智慧。(Milton 1959, 487)

这段话弯弯拐拐,漫无头绪。弥尔顿说完“渴望自由并设法促进国家自由的人都有的欢乐和喜悦”时,读者本以为他会解释,渴望什么自由,促进了国家怎样的自由,才使他有了自由言说的热情;孰料他话锋一转,立马就谈感情的胜利与证明之间的区别,而这个区别也语焉不详,陷于穷途。为了解释证明与胜利的区别,弥尔顿首先提到最好的或“最大限度”的人权自由,然后承认我们已经在相当大范围内获得了人权自由。然而,如果我们已经有了足够的自由解决公民问题,那么,为何还要多费唇舌来讨论这样的人权自由,而不直接讨论我们缺乏的、也就是《论出版自由》推销的、仍然未被命名的自由呢?

对此问题,贴切的解释是,弥尔顿力主学者节制中庸。像前面提到过的克里索斯托神父一样,弥尔顿掩饰了自己部分学问。事实上,《论出版自由》推销的是自我审查机制,潜藏的是后人称之为的隐微教义(esotericism)。正如潘格尔(Thomas Pangle)总结该书思想时说:

最重要的审查机制是哲人们的自我审查机制。这些哲人是最令人不安的,但同时也是最有洞见的思想家。他们非常清楚,他们的活动会削弱传统纽带,危害对思想的有用限制。这些传统纽带和有用限制维护了共和的合法性和忠实于法律的共和领袖。本分的公民可能被哲学搞得晕头转向,辨不清方向;哲学的洞见与追问有时候可能会被一些卑鄙之徒利用来作恶。人性与智慧兼具的哲人必须为这些危险肩负起责任。他必须以某种哲学化的方式行事,谨慎传播哲思。鉴于哲思有可能危害共和自由和共和美德,是故必须慎之又慎。(Pangle 1992, 125-26)

同样,麦克格雷尔(Mary Ann McGrail)也认为,“弥尔顿采取了施特劳斯在《迫害与写作的艺术》中大致勾勒出来的修辞策略”(McGrail 1997, 105)。我在别处也指出,弥尔顿用他伟大的诗作如《失乐园》(Paradise Lost)秘传教诲(Dowling 2005, 16-37)。由是观之,弥尔顿并没有预示我们现代意义上的言论自由权,而是隐晦地暗示了一种古典自由,即慎言节制乃学人之天职。

我承认,本文在此的论述失之简陋。但即便有再多论据,来自今日读者的两方面的强烈反对,仍然不容忽视。第一个反对意见关乎《论出版自由》的文类界定及历史语境。弥尔顿的这部作品是1644年临时草就的小册子,是针对1643年的许可法令在英国议会中的讲演稿。弥尔顿用不同字体引用了1643年的许可法内容,呼吁议员“重新思考业已颁布的法令:规范出版行为;任何书刊文章,未经审查同意,严禁出版发行”(Milton 1959, 490-91)。在演讲结尾,弥尔顿再次提到1643年的这个法令,并建议弃用,代之以1642年的法令,后者没有出版之前预先审查条款(Milton 1959, 569)。在此,反对意见认为,作为一个讨论日常事务的小册子,《论出版自由》却被当成探讨哲思、宣扬永恒秘密教义的工具,是否过于古怪。换言之,本文成了新闻学和哲学两派反对的靶子(Thompson 1996, 6)。

既是新闻学的靶子,也是哲学的靶子,这个矛盾的说法正好也适用于弥尔顿模仿的对象——伊索克拉底的《阿留帕几底卡》。[3] 弥尔顿不但袭用了书名,在导言中还详加说明。当有人反对他作为公民个体没有先例对议会发表演说时,弥尔顿驳斥道,他遵循了先贤伊索克拉底的做法,且模拟了其演说风格,“我以伊索克拉底为例,他在家中写好讲稿,准备拿到雅典议会演说,劝说雅典人改变业已奠定的民主形式”(Milton 1959, 489)。从这个例子中,我们可以推断,在公元前4世纪,希腊正有一种极端的民主制统治;这种极端的民主制推翻了三十寡头执政,并判了苏格拉底死刑(Bury and Meiggs 1975, 245-322;Hignett 1952, 232-44)。尽管伊索克拉底没能在议会上发表演说,但他的文章还是模拟了雅典议会上政治演说的形式(Aristotle 1941, 1436-51)。在开场白中,伊索克拉底直言,雅典的国家安全正受到威胁,城市缺乏能够管理好公共事务的政体。接着,伊索克拉底提议,国家安全需要回归“先人的民主”,言下之意就是公元前6-7世纪时期的梭伦和克里斯提尼雅典政体。[4] 伊索克拉底认为,“先人的民主”优于当下的民主,因为它合理地明白了分配正义,按照美德而非运气抽签选择公共官僚,从而把公共官僚限制在贵族阶层。

雅克·达维特:《苏格拉底之死》

尽管伊索克拉底的讲稿表面上在中规中矩地模拟对雅典议会的演说,实质上却暗藏玄机,极具欺骗性。一方面,通常在城邦外来强敌环视而城邦内部力量弱小时,方才发表国家安全的演说(Arnhart 1981, 71-72),但伊索克拉底发表的国家安全演说,完全针对内因,即良好政体的缺失。另一方面,伊索克拉底的欺骗性表现在他所描述的民主制度,他赞扬由人民或“多数人”来担当选举和旁听的基本角色,却贬低只对少数有产者开放的政府管理之关键席位:

总之,他们已经认定,人民,像一个绝对的主人,应该控制公共席位,惩罚叛逆,解决纠纷。那些能够生活无忧、足智多谋之人应该像仆人一样为公共事务服务。如果他们行事公正,应该得到嘉奖,他们也应该满足于他们的服务得到了承认。要是他们不善管理,不应该给予宽恕同情,而应该施以严酷惩罚。这样的民主将最有影响力的公民放在公共事务之首,同时赋予他们统率同僚的权利,哪里去找比这更公正安全的民主?(Isocrates 1894, 26-27)

最后一句反问是忽悠人的。一旦剥去了欺骗性的民主外衣,伊索克拉底的“先人的民主”实际上是一种混合共和制或平衡共和制,平民和贵族同样拥有权利,只不过贵族略占上风。掌权的贵族阶层为公共生活定下了基调。这点可从他对“先人的民主”如何分配正义的论述中所见:

在合理管理国家的过程中,他们主要得益于平等的两个公认原则,一是将同样的东西分给所有人,二是按比例分配个体。他们不是不知道什么是最有用的,但是他们拒绝考虑好坏都有同样的权利,相反倾向于根据他们应得的来奖惩每个人。以此原则治理国家,不是通过运气从全体公民中任命官员,而是选择最好最能干的人担当公职。因为他们希望其他公民都能跟这些官员一样上行下效。(Isocrates 1894, 21-22)

这只是名义上的“民主”而已。因为在希腊语中,信奉民主的人将同样的东西平均分配给所有人,选举的方式就是抽签。伊索克拉底在用春秋笔法,因为他在运用关于“国家安全”的传统政治辩论的形式中,暗示了贵族政体能更好地为雅典服务。

布鲁姆(Allan Bloom)认为,伊索克拉底的写作特点是将政治和哲学合而为一。他写道:“伊索克拉底用通俗的形式和题材显示,一些日常讨论本身就指向更深远、更抽象的问题”(Bloom 1955, 19)。弥尔顿就将伊索克拉底看成是这样特立独行的哲人。是故,弥尔顿在《论教育》这本书中,将伊索克拉底与柏拉图和亚里士多德等哲人并举,而不是让他与德莫斯提尼和西塞罗等演说家同列(Milton 1959, 407, 401)。[5]回到弥尔顿效法伊索克拉底的那句话,我们发现弥尔顿言语含混,让人不由联想起雅典的秘传教义,“我以伊索克拉底为例,他在家中写好讲稿,准备拿到雅典议会演说,劝说雅典人改变业已奠定的民主形式”(Milton 1959, 489)。弥尔顿用了两个含混的词语呼应伊索克拉底的反讽。根据《牛津英语词典》(Oxford English Dictionary),“劝导”(persuade)既意味成功说服又仅仅指涉呼吁;“形式”(form)既意味着外表又可能指涉内涵。这样的含混暗示了弥尔顿对伊索克拉底的解读与布鲁姆一致:伊索克拉底表面上在呼吁雅典的民主政体,实质上暗示,贵族政体更适于解决城邦的种种问题。同样,弥尔顿用政治小册子这种形式针对审查法令的议会演讲,旨在暗示,审查制度致力解决的问题可能通过作者的节制和议会的节制来更好地解决。

然而,即便读者愿意相信弥尔顿在公共演讲中用通俗小册子的形式来兜售节制行为,他们可能还有另一个反对意见:弥尔顿的思想跟我们现代自由社会有何关联?弥尔顿那样的修辞策略无论多么适于古代雅典或现代英国早期,在我们时代看来都是十分古怪。我们也许能够理解他谈论“许可”时闪烁其辞,提及“哲思自由”时模棱两可,甚至在举克里索斯托被窝中挑灯夜读阿里斯托芬那个例子时显得奇怪。或许,我们也能认同施特劳斯的历史观,生活在不自由政治制度中的先人们,为了表示反对意见,只有采用春秋笔法来写作。但我们看不出这样的春秋笔法对我们时代有什么用。毕竟,我们生活在这样的社会中,弥尔顿所说的“公民自由”实际上等同于他所说的“哲思自由”。

但对弥尔顿来说,将这两种自由合而为一是有问题的。诗人并不分享我们的进步观念;他依然相信少数和大众之间存在永恒的差距。他在第六首十四行诗一开始就嘲讽那个时代将希腊的头衔据为己有的神秘观。在诗歌结尾,诗人用跟百年前在剑桥从事希腊语教学的一个教授对话的形式,揭示了持续多个世纪的反智主义:

像我们这样一个时代,约翰•契克爵士,/ 跟您当年教剑桥和爱德华国王的希腊语/ 那个时代一样,都非常仇恨知识。(Milton 1957, 142-43)

博雅的毕竟是少数。弥尔顿排除了那些“伪装成追求学问的利益之徒”,他青睐的是“自由天才,生来就是学问人,为了学问而热爱学问,不是为了金钱和其他目的,而是为了服务上帝和真理;也许上帝和好人赋予他们的回报就是最长久的名声和永远的赞誉,他们出版的成果增进了人类的福利”(Milton 1959, 531)。与之相对的是,大多数人“睡眼惺忪、充满偏见陈规”“恐惧……危险观点”(Milton 1959, 565, 567)。整个社会并不具有足够理性进行哲思,因此,只有少数个体才有“哲思自由”。

哲思自由并入公民自由,弥尔顿对此持保留态度,这首先反映在他卷首那段题跋语中。在此,他引了欧里庇得斯(Euripides)悲剧《希波吕托斯》(Suppliants)中的四行台词,先用希腊语,后面是他自己的英译。通常人们都认为弥尔顿的译文十分准确,也代表了其思想(Kendall 1960, 457)。但弥尔顿的译文其实既不准确,也不是其思想的概括。事实上,弥尔顿的思想出现于欧里庇得斯的希腊文和其英语误译的辨证对话之中。

鲁本斯:《希波吕托斯之死》

欧里庇得斯的戏剧将忒修斯(Theseus;[译按]雅典国王,以杀死牛首人身的怪物而闻名)统治下的雅典共和赞扬为介于两个邪恶的极端的美德工具:一方面是阿德拉斯托斯(Adrastus)对阿贡斯(Argos)的天生不足的脆弱统治,另一方面是克瑞翁(Creon)对特伯斯(Thebes)的强力独裁统治。阿贡斯在与特伯斯的战争失败后,克瑞翁不但拒绝埋葬在战场上被杀戮的阿尔戈斯人(Argive)酋长,还送信使给忒修斯,如果忒修斯听了阿尔戈斯人母亲们的乞求,帮助埋葬她们儿子,他将诉诸战争。当克瑞翁的信使高谈独裁统治比其他一切政体都要优越时,忒修斯和信使进行了争论。忒修斯驳斥说,独裁者是城邦最可怕的敌人,因为独裁者不允许利用公平补偿伤害,不准许人们公平地进入公共论坛(行438-441)。从破旧的斯蒂芬斯版本中(Davies and Dowling 1986, 37n),弥尔顿选取了四行关于公平进入公共论坛的台词作为其希腊文题跋:

τοὐ λεύθερον δ᾽ ἐκεῖνο: Τίς θέλει πόλει

这样的人才算自由:他要愿意的话,对城邦

χρηστόν τι βούλευμ᾽ ἐς μέσον φέρειν ἔχων;

有什么好的建议就提出来;

καὶ ταῦθ᾽ ὁ χρῄζων λαμπρός ἐσθ᾽, ὁ μὴ θέλων

只要想的话,无论谁都是名人,要不愿意的话,

σιγᾷ. τί τούτων ἔστ᾽ ἰσαίτερον πόλει;

就一声不吭。城邦里还有什么比这更平等呢?(刘小枫译文)

在这几行台词中,忒修斯定义了自由(第1-2行),区分了自由的运用(第3-4行),并反问了运用自由的后果(第4行)。在前两行中,忒修斯应和了雅典民主集会开始时程序化的问题,“为了城邦的利益,有没有人提出好的建议?”(Euripides 1975, 2:227-28; Griffith 1966, 115-38)忒修斯暗示雅典人拥有自由,因为大家机会均等,可以自由公开地说话。但机会均等却导致了结果失衡:有些人要说话,有的人要沉默;说话者得到了光荣,沉默者悄无声息。最后一句反问点出了这样不公平的结果正是人们在一个城邦中应该期待到的最大公平或平等。

下面再来看看弥尔顿是怎么翻译——或者说是误译——欧里庇得斯的:

This is true Liberty when free born men

这是真正的自由,当生而自由之人,

Having to advise the public may speak free,

要对公众进言之时,可以畅所欲言,

Which he who can, and will, deserves high praise,

能够进言、愿意进言之辈赢得盛誉,

Who neither can nor will, may hold his peace;

不能进言、不愿进言之人获得安宁;

What can be juster in a State than this?

一个国家里还有什么比这点更公平?

跟忒修斯一样,弥尔顿对自由下了定义,区分了自由的运用,并反问了运用自由的后果。“真正的自由”存在于当生而自由之人“有”对公众进言的欲望或责任时可以畅所欲言。那些能够进言愿意进言之人得到盛誉;那些不能进言不愿进言之人允许获得安宁。盛誉和安宁的不平衡是一个国家中可能存在的最大公平。

然而,跟忒修斯不同的是,弥尔顿是要埋葬而非赞扬共和的公民自由。“真正的自由”也许是一个国家能够获得的最大公平,但这满足不了弥尔顿“哲思自由”的期望。欧里庇得斯的“任何人”被弥尔顿改换成了“生而自由的人”,这一方面也许提醒我们,雅典还有缺乏言论自由的奴隶;另一方面提醒我们,即便在自由社会也并非每个人同样能够言说。此外,弥尔顿还漏译了欧里庇得斯原话中的“好的建议”和“为了这个城邦的利益”。弥尔顿的漏译暗示,很难判断哪个建议是好是坏、是否是为了城邦的利益。对这个认知困境的支持来自于弥尔顿译文的第3-4行。第3行中的“赢得盛誉”误译了欧里庇得斯原文中的“光荣”;而第4行中的“获得安宁”却充分地传达了希腊原文中“可以沉默”的内涵。弥尔顿比欧里庇得斯笔下的忒修斯更实际。能言之人并不总能得到他们应该得的赞誉,不能言说之人也并非总是一如既往的沉默。

我们再回到弥尔顿译文最后一句反问——“一个国家里还有什么比这点更公平吗?”对弥尔顿来说,这不是个修辞问题。我们今天引以为傲的言论自由权必须接受隐藏在这个问题中的挑战。即便最自由的社会也并非完全由爱智慧的人组成。即便这个社会中没有宗教审判法庭,即便这个社会允许人言人殊,这个社会的公平仍然总是有缺陷。因为大众的判断不可能跟挑选出来的博学之士、通过严谨自律的沟通达成的判断一样公平。这就是弥尔顿在《论出版自由》中要表达的思想:哲思自由先于公民自由,因此,有必要对两者进行区分。

本文始于追问弥尔顿之书与我们现实之间的关联。现在我们可以做结:《论出版自由》对生活于托克维尔《美国的民主》中描述过的我们这个国家来说,关系特别重大。托克维尔这位“民主的诤友”警告过,在那些思想自由得不到贵族阶层的激励与支持的地方,人民的统治往往成为“多数人的暴政”。事实上,他说,“总体来看,我不知道是否还有其他国家像美国一样探讨独立精神和自由真谛”(Tocqueville 2000, 244)。当代美国批评家布鲁姆也提醒我们,我们国家奠基于政治哲学家的自由平等学说。这些学说已经成功渗入我们私人生活(Bloom 1987, 97)。布鲁姆在另外的地方也说过,自由平等已经渗入我们的大学;人们期望大学取代贵族阶层,成为我们思想自由的民主绿洲(Bloom 1990, 365-87)。然而,在这项使命上,大学却辜负了人们的期望。如今,一个美国无神论者不会因为质疑上帝存在而受到迫害,一个美国“伽利略”不会因为质疑我们对天文学的知识而遭到宗教法庭迫害,然而,正如前任哈佛大学校长发现,[6] 一个人却会因为质疑男女间智力是否平等就被视为无礼放肆。因此,我们不妨把弥尔顿这篇旧文读成一个提醒:别再忘记对我们言论自由权的另类反思和选择。