从7月22日到7月29日,我陪同长城之旅——海峡两岸大学生文化体验营的师生走了8天。很多的同学,对我与长城结缘一生很感兴趣,问了很多这方面的问题。这篇《我与长城的天长地久》,算是陪同大家这个长城系列的收官之作吧。

1984年5月4日,春光明媚的秦皇岛。这一天,我和吴德玉迈出徒步自费考察明长城的第一步,3个月后张元华加入进来。从此,至今35年了,我再也没有离开过长城。我写过很多有关长城的书,出版的年代不同,我对长城的认识和理解也不一样。

其实,不仅我个人如此,不同时代的人对历史的认识肯定不一样。不仅是因为研究者主观因素所致,还与现实社会发展的客观需要有关。每一个历史时期,都有其要解决的问题。历史就是在解决旧问题,又产生新问题,再解决新问题的过程中一步步走到了今天。

我们以长城历史为认识对象,又不仅以历史的“眼光”看长城,还将从“现实”视角,对长城历史的本来面目及本质,进行分析、论述和判断。

这里有历史,也有我对长城的情感,有我30多年来奔波在长城上的各种体验和感受。我一直在和大家一起行走长城,去追逐长城的历史。仰望长城的星空,感受长城上的艳阳高照或冷月如霜。

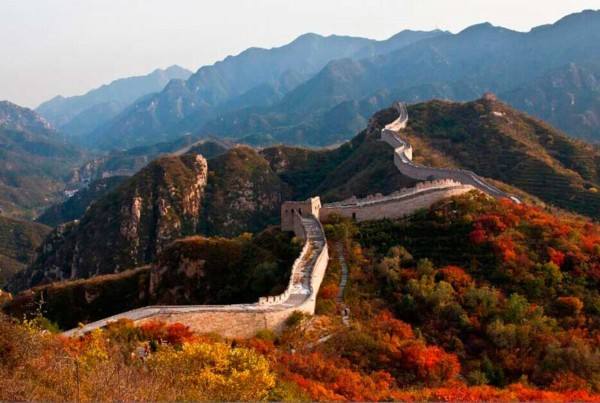

很多人去过北京的八达岭,去过河北秦皇岛的山海关,或是去过长城的某一个点。然后,就以为那就是中国的长城。其实,个地方的长城千差万别。

长城之伟大,可以用两个“长”概括。第一是长城体量的长,万里长城万里长。第二是长城历史的长,从春秋战国开始,长城有两千多年的历史。

万里长城在什么地方?2012年,国家文物局发布了长城资源认定结论:中国各时代长城资源,分布于北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆15个省(自治区、直辖市),经过404个县(市、区)。

长城从东到西横跨了中国北方,从东北的大兴安岭,经华北平原、黄土高原、内蒙古高原,蜿蜒至新疆天山南北的广阔绿洲。其中,河南、山东的长城,分别是春秋战国时期的齐国和楚国所修建。

1987年长城因其独特的历史、艺术和科学价值,被整体列入《世界遗产名录》。截止2012年6月,经国家文物局认定的中国历代长城遗迹总长已有21196.18千米。各类长城资源遗存总数43721处(座/段),其中墙体10051段,壕堑/界壕1764段,单体建筑29510座,关、堡2211座,其他遗存185处。

这里说的历代长城,包括中国古代从春秋战国各诸侯国之间相互防御的长城,一直到大家都比较了解的山海关、八达岭、嘉峪关这样的明代长城。

明长城资源保存相对完整、形制类型丰富,主要分布区域包括北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、陕西、甘肃、青海、宁夏10个省(自治区、直辖市)。其主线东起辽宁虎山,西至甘肃嘉峪关。现存墙壕5209段,单体建筑17449座,关、堡1272座,相关遗存142处,长度8851.8千米。

中国历史上很多的朝代都修建了长城,国家文物局长城资源调查结果认定,我国境内现存长城的时代确定为春秋战国、秦汉、南北朝、隋、唐、五代、宋、西夏、辽、金、明及时代不明等12个不同时代类型。长城是中华民族融合的纽带,伴随了中华民族多元一体格局发展的主要过程。

透过长城厚实斑驳的砖石或黄土夯筑的墙体,我们跨越时空触摸悠久的历史,感受万里长城的万里长。但仅认识长城的建筑,了解长城的历史还不够,我们还要知道祖先为什么持续两千多年不断地修建和使用长城?

我们常说:经得住时间沉淀的才是永恒的。长城无疑经历了时间的沉淀,但其永恒性又在哪里呢?了解长城,只有拉长历史的镜头,才能看见真正值得品味历史价值。

古代历史王朝的延续与更替,被认为是由“天命”与“道”所决定。朝代循环往复,由冥冥之中的“天”所掌控,正所谓“顺天者昌,逆天者亡”。一个气数已尽的王朝,不管帝王将相有多努力,其命运注定要被新王朝所代替,这就是“天下大事,分久必合,合久必分”的道理。

长城的历史,自然关乎战争的胜负,甚至关乎王朝的更替,但长城的历史绝不仅仅是这些,更关乎中国历史的宏大叙事,关乎中华文化传承和发展。

长城的意义主要体现在促进中华文化的发展,长城的历史文化价值主要体现为其对人类文明的贡献。在人类社会生活和人类文明的发展过程中,人类始终面临三大基本问题:生死存亡、构建文明发展秩序、文明发展和延续。

我给海峡两岸大学生文化体验营的同学们讲长城,重点讲了长城存在的价值与解决人类面临的这三个基本问题息息相关。

生死存亡是人类第一大基本问题。

长城作为防御体系,首先是要解决农耕民族的生存问题。对于长城的修建者来说,不能解决生死存亡,一切都无从谈起。长城内外不同族群的利益有大小之分,有轻重之别。

不论是长远利益、全局利益还是潜在利益,努力争取利益的最大化是所有利益主体的诉求。与生死存亡相比,任何利益都处于次要位置。这对长城以北的游牧民族亦然,有序化的交流与发展总体上符合农牧双方的长远利益。

以农为本的思想是我们这块土地上产生的文化,农耕经济构成了中国古代的支柱性产业,这是民众生存的需要,也社会发展的需要。中国人依托农耕的定居生活,诞生了植根于这片土壤之上的农耕文明。农民的生死存亡,决定着农耕政权在生死存亡。

顺应规律、构建文明发展秩序是人类第二个基本问题。

人类有合作发展、寻求双赢或多赢的愿望,也有为了追求利益而互相排斥、对抗甚至争斗的事实。在适宜人类生活的环境中,人类相互联系、相互制约并建立起各种法规制度,构建起有目的地进行文明发展的社会秩序。人类社会形成之后,任何政权都需要构建秩序。

每一个国家、民族都有不同的文化传统,在不同的历史时期不同的文化背景下,其构建秩序的方式也有很大的不同。长城的存在调整了农耕和游牧两个民族之间的冲突,减少了双方发生战争的次数,在那个时代部分地解决了不同文明冲突问题。

斯塔夫里阿诺斯在讲长城防御的作用时认为,游牧民族的“入侵还常常是一系列爆炸反应的最终结果。攻不破中国长城,或者遇上障碍物如在蒙古形成的富有侵略性的部落联盟,往往使游牧民转而西进。接二连三的入侵犹如不断向西的一连串冲击波,最终使游牧民涌过奥克苏斯河、多瑙河或莱茵河。”不过,匈奴与蒙古等西进,有各自特殊原因,并不仅仅是由于长城阻隔,不能南下而转而西征。

文明的发展和延续是人类第三大基本问题。

长城的存在,对中华文明的发展和延续提供了保障。思想与文化是人类区别一般智能生物的重要特征,思想文化的发展是一个漫长的过程。文明发展史的规律和经验证明,形成文明需要时间完成其发展过程,需要有一定质量的传承。

中国文明的起源和文明社会的形成,是一个连续性的发展过程,长城自产生之始就伴随着中国文明的发展。中国作为有着五千年历史的文明古国,世世代代劳动、生息、繁衍在这片辽阔的土地上,保持着几千年绵延不断的历史记载,形成了独特的文化脉络与体系。

地域是文明的承载体,民族或族群是文化的承载者。人类的各种文明,会因为环境和社会的变迁而发生巨大的变化。人类的各种文化,也会随着承载文化的民族与族群的盛衰而变化。任何民族的文化能否在人类文明史上发扬光大,要看该民族存续时间的长短和文明传承的质量。

长城的产生和发展与中国文化对统一的追求有直接的关系。中国古代史从部族到诸侯,从诸侯到天下一统,社会形态始终在不断地分裂与统一的过程中交替进行。统一是中国历史上有实力政权的强烈追求,也是中国人历来具有的独特心理意识。这种意识的形成是以农耕经济社会形态为基础,这一点和世界其他国家特别是西方国家不太一样。

古代早期欧洲的农耕经济始终不够发达,他们的生活资料主要从海外贸易获得。支撑早期欧洲国家的经济是商贸经济,农业经济在其各经济形态中基本处于落后地位。中国古代的经济和社会基础,却是稳定性很强的农耕经济。因此,中华民族对统一的诉求远比世界其他民族要强烈得多。

中国具有悠久的国家统一的历史,这一点长城是最好的证明。国家统一在几千年中不断得到加强,各民族人民也在这样的历史发展中不断融合。追求统一是中国历史发展的大方向,有利于社会发展和管理。在一定的程度上达到了统一,就可以减少冲突及战争。

中国是传统的农业大国,既是粮食的生产大国,也是粮食的消费大国。黄土地与土地上生产的粮食,孕育了农耕文明。中国人年复一年,脸朝黄土背朝天的生产和生活,形成稳定的安全的需要。这就是中国古代两千多年来,持续修建和使用长城的社会基础。

上述观点,这些年我一再阐述。不过思想与传播之间似乎有一道鸿沟,我们还没有跨越。

我相信,对长城价值的正面理解和认识,将会越来越深入人心。大家认识了长城的伟大,自然就会更爱长城,就会更关注长城的保护。

我的思维方式的或许与常理有较大的文化反差,所以才让人感到有些与众不同。愿所有与长城结缘的朋友们,为怦然心动之后能够在心中留下对长城的理解,对长城之旅同行者的思念。