采访:木村拓周、阿钟

作者:阿钟

编辑:木村拓周

“孙旭,旭哥,O.G.,来吧!” “给 O.G. 打个样。”

这届《中国新说唱》的海选和 60s 环节,要说诞生了什么病毒式传播的金句,并不是节目组刻意宣传的“punchline”,而是黄旭充满挑衅意味的这两句话,以及孙旭的回应——“干嘛非得这么说吗?”“我觉得你也不太硬。”

这两位都叫“旭”的说唱歌手几乎撑起了节目前两集的主要看点。

黄旭点名孙旭的时候,多次提到 O.G. 这个词。他跟我们说,他对孙旭本身并没有什么意见,比赛归比赛。只是在他音乐生涯成长的环境里,很多人冠以 O.G. 这个名头,展现出的却是一种对新事物的不包容,这是他不喜欢的。

北京说唱圈这个社群内,有时候大家习惯讲辈分论资历。孙旭在北京说唱圈里是大哥哥,O.G.,玩得早,龙井组合的好几首歌传唱度也很高。在龙井说唱已经出了两张专辑、办过很多专场演出的时候,黄旭只是一个新疆青年到北京来上学,然后选择留在了这里。

如果不是这个节目,黄旭可能也很难找到机会,和圈子中的前辈们切磋一下。

但这些放在节目里,给观众最直观的印象,就是“黄旭变了”。观众认知中,节目第一季里的黄旭是沉闷寡言、隐忍谦卑的,而这季上来,变嚣张了,气焰强了,“不尊重前辈”、“沉淀两年真是狂的没礼貌”。

实际上这也是黄旭再来参加一次节目的原因。对第一季节目里的黄旭,他的评价是“茫”。那时候他儿子刚刚出生,生活事业各方面压力非常大,对综艺节目也没有概念,“等整体放出来的时候我再看到,那个人真的是我吗?”

采访那天我下楼接黄旭,他和朋友兼助理,两个人从公司自己打车过来,下车后两人在进门的花坛边聊天。黄旭脏辫扎在脑后,墨镜顶在头上,看起来已经等了一会儿了。

放松,是见到黄旭的第一感觉,这种感觉跟节目开播以来在“新说唱”上看到的黄旭是吻合的。尽管前两集海选时的疲惫等待和 1V1 battle 时的剑拔弩张盖过了这种感觉,但从制作人公演那一期开始,你能发现一个跟第一季不一样的黄旭。

因为规则更改的关系,这一季的选手们在公演环节投票给哪位制作人就会自动进入哪位制作人的待选队伍,节目里,得知这一消息的黄旭靠在属于潘玮柏战队的房间门边一脸惊讶,念叨了一句“real 也有错”。

卸下了在镜头前掩饰自己的防备感,黄旭散发着一种每天打卡上班一样融入这个节目的气息,没有任何包袱在身,他在节目里做一个旁观者也做一个参与者,给认识的 rapper 支招打气,隐在人群里,想站出去的时候也不再避讳。

这种“敢于暴露自己”来自于心态上的变化。过去两年里,黄旭跟一些说唱歌手的经历像是在游乐场坐云霄飞车,一飞冲天的刺激过后总要回落,回落后挤在上面的人们就会清醒过来,细细回味刚才发生了什么。

对黄旭来说,云霄飞车的滋味有些复杂。18 年 5 月,距离《中国有嘻哈》过去不久,黄旭和艾福杰尼组成的沙漠兄弟开启了“西部列车”巡演,目的地是北美。

三年前,“西部列车”第一次办起来,黄旭和艾福杰尼还没组沙漠兄弟这个厂牌,他们和派克特、艾热、Kigga 一起跑了新疆 6 个城市。成名之后,这场巡演在采访中被多次提起,其中最重要的一个细节就是第一站只来了 7、8 个人。

即便没有宣传,这样的状况也实在寥落。

但突然之间,就像按了加速键一样,再次跳上西路列车,他们直接驶向了每个说唱音乐爱好者最向往的地方。在那里,黄旭和艾福杰尼站在台上演出,下面是挤得满满当当的人,这样的变化,只花了他们一档节目的时间。

这一档节目施的魔法当然不只演出,还有人。身边的一些朋友,分歧、疏远、陌路,剩下的一些出于互相欣赏或者共同的生活理念留了下来,还有一些干脆扑向了浮华世界。

这些东西都来得突然,处在其中的人当下难以厘清。黄旭形容这整个过程时也透着一股后知后觉的味道,对说唱歌手来说,这种井喷式的发展造成的影响就是上一秒人还在山脚,下一秒就直接到达了接近峰顶的地方。

“在这个过程中有这么大段的东西你没见过,是我们运气好的这几个,入圈以后又走回来看,你才明白,哦,这中间到底发生了什么。”

发生的这些东西改变了黄旭的生活,也直接影响了他的想法,他见识了某种入圈以后才会见到的复杂,也理解这种复杂的存在。

在把这些东西都消化了一圈再打回到自己身上的时候,已经过了两年,黄旭终于掌握了如何以自己的方式做一个说唱歌手、以及一个五口之家的一分子。

有一段时间,黄旭感觉自己无法跟家人产生共鸣,那是一种极其糟糕的疏离感。

他发现自己理解不了家人的频率。在家庭生活里,家长里短是一个必不可少的话题,但要一个说唱歌手理解并参与,几乎不可能。家人也不理解他和他的圈子,最后导致的结果就是黄旭跟家人相处变成了一件很尴尬的事。

这种情况不只出现过一次,最严重的一次发生在他创作自己的第一张专辑《自我救赎》时期。那段时间黄旭陷入了一个极其自我的状态,24 小时都在押韵的世界里,彼时他还没跟妻子领证但两人已经生活在一起,但回家吃饭时他都无法跟对方交流。

这种状态一直持续到专辑发布之后,黄旭才慢慢把自己拧过来,现在看起来,这更像是当时的生活压力和幼时的家庭教育双重影响造成的结果。

黄旭出生在一个政府职员家庭,他的爷爷奶奶当年从陕西去新疆支边,就此安了家,到他这里已经是“疆三代”了。

黄旭的父母都是努力、自律又传统的人,在他的印象里,这个家庭从来没有浪费时间这一说,“如果我们家人要做一件事儿,可能这个周期里面只有这一个话题,没有休息的时间。”靠着这份努力,黄旭的父亲成为了当地最早走起来的一批青年人之一,也成为了对黄旭影响最大的人。

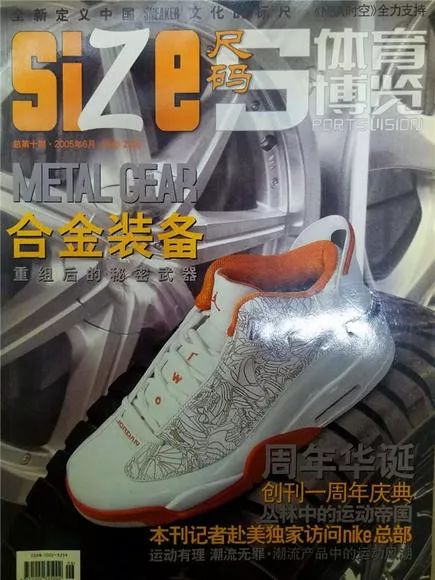

父母的严厉管教给黄旭的爱好乃至生涯赛道埋下了种子。很长一段时间里青少年黄旭没有自主权,“大到上学,小到买内裤都要我妈做主”。在上高一之前,黄旭没穿过牛仔裤,以至于当《SIZE》这样的潮流杂志进入阿克苏的时候,黄旭立刻就被俘获了。

当时阿克苏有了第一家耐安迪和仿鞋店,店里会卖一些肥大的体恤和裤子,仿的假鞋虽然劣质,但对当时小城里的少年们来说,当看到跟杂志上相似的服装出现在店里的时候,依然是冲破概念的存在。

黄旭就此迷上了潮流文化,攒几个礼拜饭钱就为买一条牛仔裤,每一次换洗还会把裤子刷得干干净净,直到泛白。后来,开始学会泡网吧的黄旭又发现了新天地,因为喜欢篮球,他常在网上看 AND1 Mixtape,直到某天,他发现原来里面那些节奏感很强的音乐叫说唱。

把这个音乐跟听过的周杰伦、潘玮柏再到 MC Hotdog、陈冠希联系起来,黄旭摸到了点头绪。

他的第一首说唱歌曲很快就诞生了。那是高中某一年的元旦晚会,因为跟班主任关系不太好,黄旭写了首 diss 老师的歌,在班级晚会上表演,本着“大过节的”传统思想,班主任没有发火,但下面的同学全炸了。

演完第二天,整个年级的人都跑来叫黄旭去班里表演这首歌。他跟说唱音乐的友好会晤就这么开始了。

高三那年因为父母的向往和自己对篮球的热爱,黄旭如愿考到了北京,大学四年里,黄旭过着乌托邦一般的生活,跟舍友和朋友关系融洽,头两年打大运会,后两年开始痴迷 freestyle 和说唱,跟朋友一起全国跑比赛。

那段时光和那群人大概算得上他生命中的一段宝藏,集合了人生中最美好的体验:有一班趣味相投的朋友、有两样真心热爱的东西,最重要的是,无忧无虑。

很快这样的日子来到尾声,黄旭发现,自己需要用说唱来为生活负起一些责任了。

在“新说唱”的海选环节,黄旭唱了他的新歌《声音在飞驰》,里面有一句歌词,“三年熬出头我对爸爸发过誓”。

大学毕业后黄旭找到了一份工作,从性质上看,这份工作够稳定;从收入上看,这份工作足够他在北京立足,但黄旭还是辞职了。起初,他没告知父母,后来在电话里被识破了,他才向父母坦白,并且向父亲保证,做音乐他一定会做出成绩。

14 年,黄旭在 Iron Mic 总决赛现场跟女友求了婚。求婚是黄旭想的,但结婚这件事本来并不在他的计划之内,恋爱谈了三、四年时,父亲问过黄旭“是不是决定跟这个女孩真的在一起”,当时黄旭还不太明白,但在父亲的观念里是在暗示他负起责任来。

恋爱长跑到六、七年的时候,黄旭跟女友的关系到了某种微妙的时刻,“当时的状态就是不结就分了,但是从内心来讲,有些东西就是缘分吧,分不开就是分不开,说明你在乎她。”

两人很快领证,当时,黄旭的父亲给他在北京付了份首期买了个小房子,但房贷黄旭需要自己还。有了自己的家庭还有了房贷,“生活压力”从一个遥远虚幻的名词,一下子变得具象了起来。

在学校时跟舍友一起 freestyle 到半夜、喝啤酒到天亮,醒来发现自己错过了毕业典礼的日子一去不复返,黄旭的世界里剩下的除了说唱音乐就是存活,在北京存活。

对于这样一个来自新疆、从事说唱音乐创作和表演的青年人来说,北京是一个令人又爱又恨的地方。一方面,这里有最繁华的小型演出市场,最密集的创意人群,以及当然,最多的上升机会。

另一方面,北京的说唱乐社群构建起步早、同时带有强烈的北京本土意识,黄旭这种外来的新人,能“匀到”的机会并不多。

聊到早年 freestyle battle 的事,黄旭笑着给我们分享了几个感受不太好的经历。从 12 年到 15 年连续四年的时间里,Iron Mic 北京站的冠军就在黄旭、艾热和 Trouble X 这几个朋友之间轮转。以至于后来有段时间,黄旭记得,只要他们上场,许多北京本土观众都会冲他们吼,“滚回你们家乡!”“为什么要来这里比赛”,诸如此类。

这种僵住的局面伴随着黄旭在北京生活的开端,但也有另一面北京把他留了下来。那时候他在北京没什么收入,王波第一个给他抛出了橄榄枝,介绍他去 Section 6 演出。

这个“恩”黄旭一直记到现在,今年节目的海选,我们还能听到黄旭唱着“ Webber打给我,说你肩上的担子很重”。

后来除了 battle 比赛黄旭也开始写歌、出专辑,毕竟比起 freestyle battle 比赛,写歌才是他更早接触到的说唱乐形式。类似音乐上的交流多了,大家的关系也慢慢缓和下来,偶尔有个活动也会邀请他过去。

生活虽然还是紧巴巴,但好歹音乐渐渐走上了正轨,父母和家庭教育对黄旭的影响在他身上逐渐显形。一旦泡进音乐里,他能一刻不停歇,当初练 freestyle 时如此,写歌的时候也如此,连妻子都受不了跑去问他“每天写到晚你不累吗你?”

这种痴迷的日子很快迎来了一个分叉口,黄旭的妻子怀孕了。知道这个消息的那一晚黄旭纠结了一晚上,高兴过后他还面临一个难题:没钱。

“可能当时在北京生下这个小孩需要十万块钱,我当时就在想我这十万块钱谁应该出去工作挣回来,还是我应该花一个月时间写张专辑,卖个一千张,每张一百块。”

虽然没把握到底能不能卖一千张,黄旭还是选择了后者。17 年,黄旭的儿子出生,那张《狂人日记》同期上线,不久后,他和艾福杰尼迎来了《中国有嘻哈》。

节目第一年,黄旭在这个冲击波里试图站稳;第二年,他陪着大学好友 Trouble X 去了一次节目,Trouble 没能通过海选,之后他回到家乡贵阳,开了一家酒吧;第三年,黄旭卷土重来。

他不再有当初的那种紧绷感,学着去享受生活和音乐。名叫《太阳与铁》的新专辑他写了两年,没灵感的时候就放下心让自己去观察生活,有想法的时候就抓紧写,写的东西也一定是他想表达的,也许是自己的感官世界、也许是能产生共鸣的议题。

他也不再把自己放在家长里短的频道之外,一整天的时间被分成了几块,健身、排练、做音乐、回归家庭。

黄旭已然有了一套通顺的逻辑,哪怕我们聊到要是生活太顺遂,不小心丧失掉进取心怎么办,他也能接受自己的“不想进取”,

“那时候可能就是我真的不爱这个职业了,我就会变成一个幕后的老板,可能到后面我也会发现自己落后了,做的东西不够好了,那就不要去发了。”

喜欢一个东西,努力去做,但也做好准备接受也许未来某天自己会追不上它,这种坦然贯穿着我们和黄旭的整个交谈过程,一如他接受自己已经“不像二十三、四岁的时候那么有才华”。

那时候的才华是《天堂来信》,是《雨城》,虽然不懂乐理但一气呵成、冲动、天然;现在的才华是区分、是感悟,时常深思熟虑,偶尔依靠直觉。这两种你很难说哪种好,但两种都是黄旭,而且,他也退不回去了。