在我国古代农业科技专著《天工开物》中,关于砻与磨附图很多,如砻、木砻、土砻、砻磨、礳、水礳等,书中描述的大多数农业器物在其他的史料以及民间遗存物中仍能找到。在上述农业器具中,附图土砻的形态与民间遗存物有着较大的差异,是否是《天工开物》版本过多出现了错误?还是土砻的结构不合理以至于在后来的传播过程中进行了“优化”?

砻,本意是磨、原来作动词,后来成为名词,做器用。稻谷去壳称之为砻谷,为其所用的工具为砻。在广西壮族自治区,有一种击体鸣乐器也称之为砻,实质是舂米工具,当然它不在本文的研究范围。谷子经砻脱壳,再用米筛筛除未磨剥脱壳的谷子就能得到糙米,用簸箕扬去谷壳,需经风车扇去粗糠,之后用石臼舂,再扇去细糠才变成精米。《说文解字》:“砻,靡也。从石龙声。”段注:“谓以石靡物曰砻也。”[1]曹丕《以郑称授太子经学令》说:“砻之以砥、砺。”《广雅·释器》:“砻,砺也。”《太平御览》引《尸子》云:“磨之以砻砺,是故砻为磨石也。”王祯在《东鲁王氏农书》中谓:“砻,礧谷器,所以去谷壳也。[2]宋应星《天工开物·乃粒》中说:“凡稻去壳用砻。”[3]

土砻是砻的一种,采用竹、木或柳条做围,内填泥土,状如小磨,脱谷壳之用。制作土砻俗称打砻,制作土砻需要掌握竹木制作技艺,还需要了解夯土技术,所以制作土砻的难度相对较高。

概念的模糊性

纵观中国古代史,零星地记载了砻的制作方法及使用模式,并配图加以说明。如西汉的《淮南子》、北魏的《齐民要术》、南宋的《耕织图》、元代的《王祯农书》、明代的《农政全书》与《天工开物》等。最早记载砻的文献资料是西汉《淮南子·说林训》:“舌之与齿,孰先砻也。”[4]其中《齐民要术·种胡荽》记载:“多种者,以砖瓦磋之亦得,以木砻砻之亦得。”[5]元代的《王祯农书》记载:砻在各地的叫法不一,如《王祯农书》中记载:

淮人谓之砻(阴平),江浙之间谓之砻(上声),编竹作围,内贮泥土,状如小磨,仍以竹木排为密齿,破谷不致损米。就用拐木,窍贯砻上,掉轴以绳悬檩上,众力运肘转之,日可破谷四十余斛。北方谓之木礧;石凿者谓之石木礧。

又有砻磨,上级甚薄,可代谷砻,亦不损米;或人或畜转之,谓之“砻磨”。复有畜力挽行大木轮轴,以皮弦或大绳绕轮两周,复交于砻之上级,轮转上声则绳转,绳转则砻亦随转。计轮转一周,则砻转十五余周,比用人工,既速且省。[6]

从《王祯农书》中可以得知,砻为概称,包括土砻、木砻、砻磨。谬启愉与谬桂龙译注中认为插图《砻磨》应为“砻及砻磨”,但在《农政全书》与陶本《天工开物》中砻磨与《王祯农书》驴磨是一致的。从原文资料可以得知,砻的上扇较薄,或人或畜转之为“砻磨”,从插图来看,砻磨体型较大,内不贮土,故不属于土砻,从材质上来判断,应该属于木砻。

《天工开物》记载:

凡稻去壳用砻,去膜用舂、用碾。然水碓主舂则兼并砻功,燥干之谷入碾亦省砻也。凡砻有二种,一用木为之,截木尺许(质多用松),斫合成大磨形,两扇皆凿纵斜齿,下合植笋穿贯上合,空中受谷。木砻攻米二千余石其身乃尽。凡木砻,谷不甚燥者入砻亦不碎,故入贡军国,漕储千万,皆出此中也。一土砻,析竹匡围成圈,实洁净黄土于内,上下两面各嵌竹齿。上合篘空受谷,其量倍于木砻。谷稍滋湿者,入其中即碎断。土砻攻米二百石,其身乃朽。凡木砻必用健夫,土砻即孱妇弱子可胜其任。庶民饔飧皆出此中也。[7]

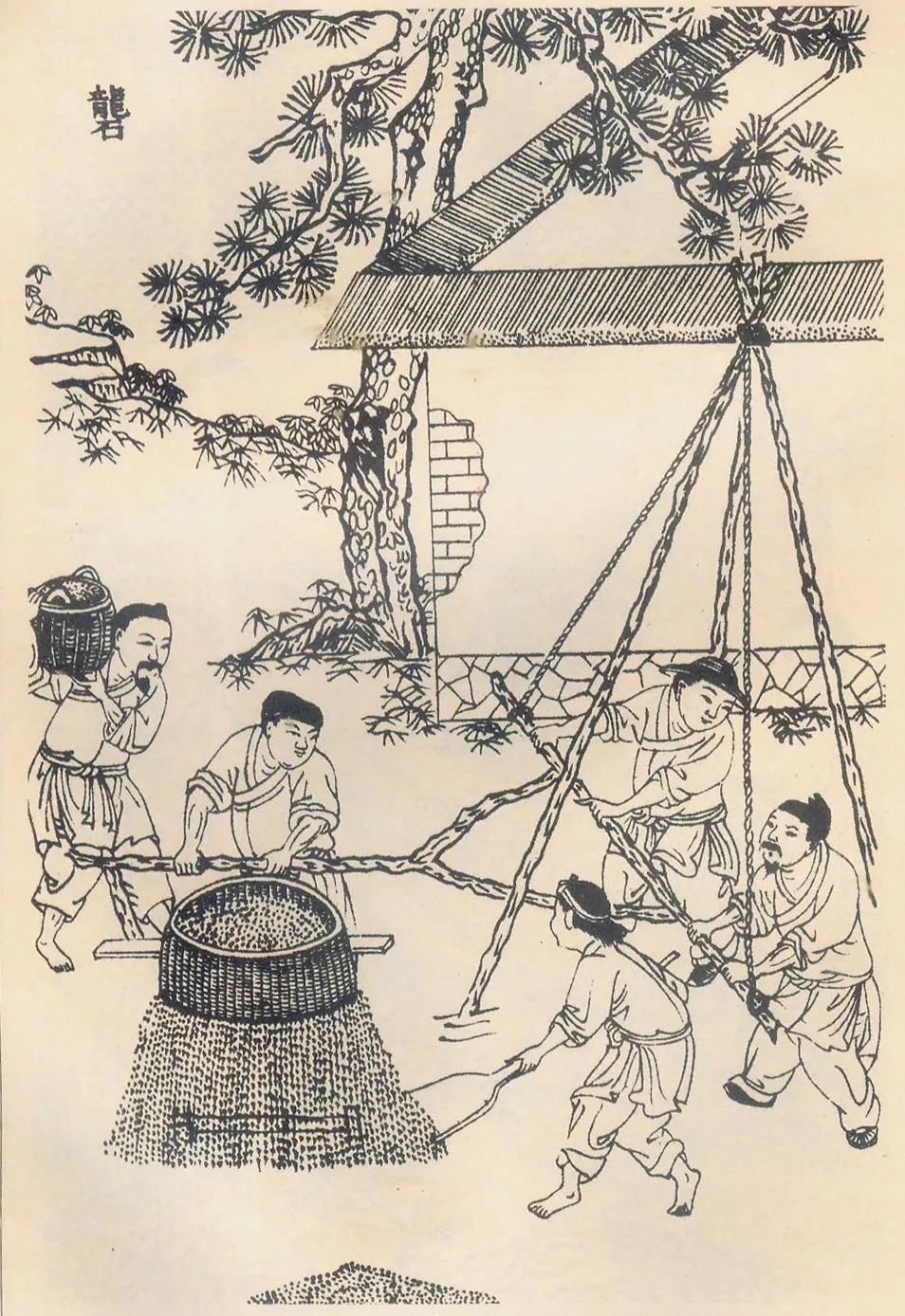

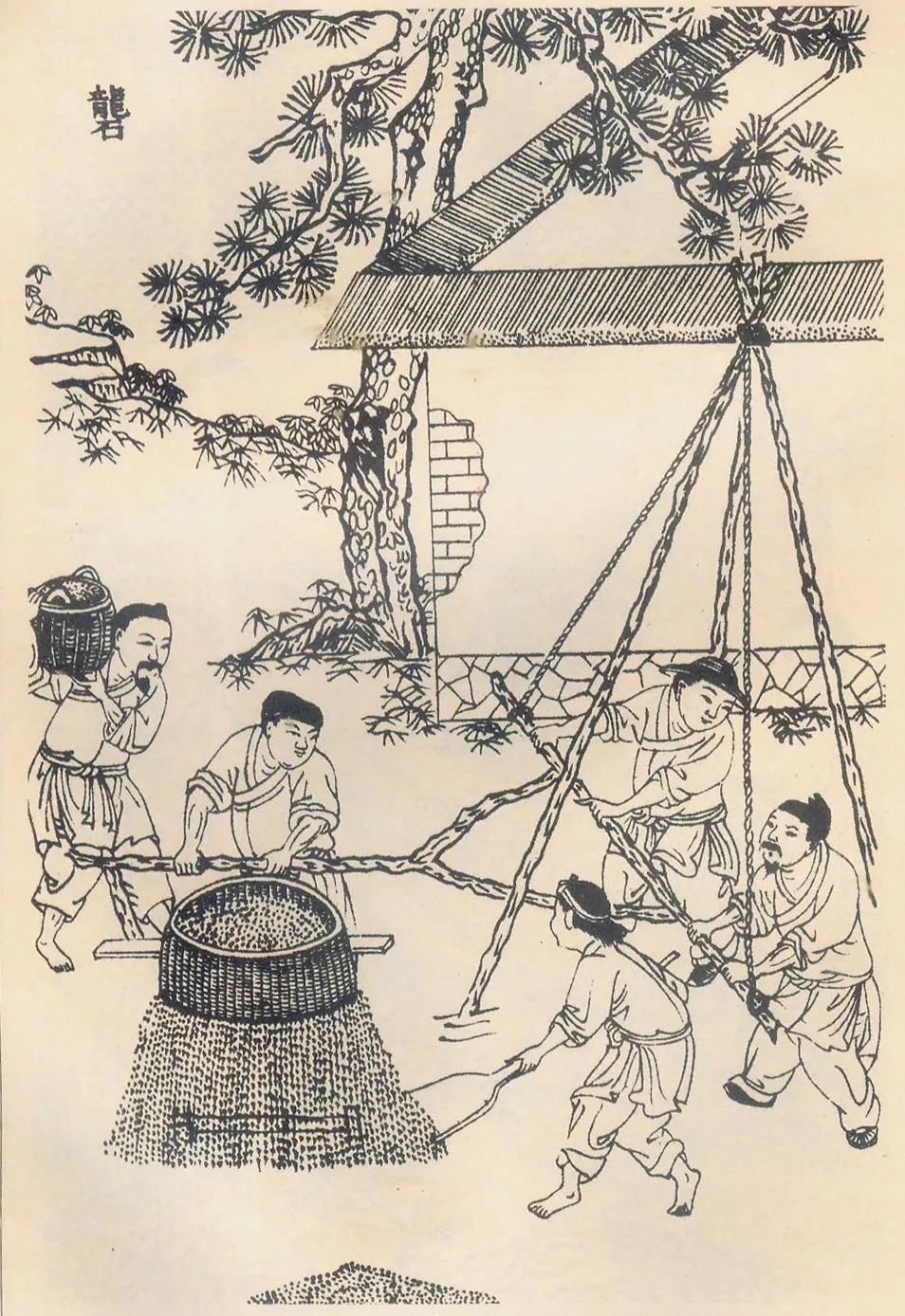

从《天工开物》中文字资料可以得知,砻只有两种类型,即土砻与木砻,初刻版的插图也仅仅只有两张,与文字记录非常吻合。从插图中可以看出,土砻直径小,高耸,而木砻直径大,上合薄,与其他古籍中的水砻、砻磨极其相似。但在民国时期的陶(陶湘)本中,几乎集合了前面所有古籍中所列举砻的种类,且还单独有一张《砻》的插图(图1),这张《砻》的插图与《农政全书》及南宋的《耕织图》中砻的样式一致,图中的砻不知道应该属于土砻还是木砻?古籍书中均没有说得很明白。不过从插图的材质来看,应为竹篾编制,竹篾编制的砻势必需要填土,否则上合的自重难以达到脱壳的功能。所以,陶本《砻》的插图也应属于土砻,这种样式也是在古籍中以及在民间遗存物中出现频率最多的样式,虽然在一些地方根据需要作了一些改良,如在砻的下合处增加装糙米的砻槽,但大体样式不变。

图1 陶本《砻》插图

从上述资料可以得知,初刻本《天工开物》插图简洁,与文字记录相符,陶本《天工开物》插图包罗万象,添加了许多前人的插图资料,从某种角度上看,容易使人曲解,当然也并非如潘吉星评价的那样“面目全非,图文不符”。宋应星仅仅将竹编内填土的砻列入土砻范围,木砻则体量较大,内不覆土,所以不属于土砻范畴。但在之后很多地方制作木砻时结合了土砻的方法,如云南、四川南部的“檑子”或“木礧”(图2),其制作材料主要是木材和楠竹,在“下扇”的中间筑上黄泥粘土,所以“檑子”兼具木砻与土砻的属性特征。

图2 川南“檑子”

二、形态特异分析

根据目前考古资料,土砻在我国汉代就已经出现,而且流传甚广,几乎我国稻作文化的区域都能找到土砻的影子。土砻的形态在历史长河中逐渐产生变异,各个地区的土砻造型在多方面的条件影响下,形态各异。土砻的形态、制作方式与当地的气候、物产有关,土砻在区域之间的流传与手艺人走乡串户的行径有一定的关系,人口的流动将土砻的使用与制作方法带入一些交通及其不发达的偏远山区。但在《天工开物》的附图中,土砻造型非常特殊,最大的区别是在砻的上方出现盛装稻谷的箩筐,且两端固定在磨盘的转轴上。转轴并非穿过上磨盘,而是设置在上磨盘的顶上。砻的下腰处或者底部没有接糙米的砻盘,在土砻的下面直接铺一张大晒席。磨盘轴上有推手耳朵,将谷子倒进箩筐,箩筐下方有一小孔,且与上磨盘相连接,随着磨盘的转动,谷子徐徐进入上下磨盘之间的摩擦面,脱壳之后的糙米就从中间“洒落”而出(图3)。

图3 陶本《土砻》插图

这样的土砻样式在其它史料中鲜见,且在目前民间遗存物中未曾见过。是否是我们目前经常见到的陶本《土砻》图出现了错误?陶本《天工开物》是由陶湘于1927年以石印本的形式出版,该本以菅(菅生堂)本为底本,也参考了杨(杨素卿)本。经与其他版本比较,其体例、风格有较大的变动,即如潘吉星先生所言,“至陶本开始则完全打乱了前三版原有的布局,而另起炉灶。陶本在体例上的重大改变是对书中全部插图重新请画工加绘制版,有些图参照清代《古今图书集成》、《授时通考》加绘或改绘,结果弄得面目全非、图文不符。”[8]事实是否如潘吉星所说呢?其实不然,如附图《土砻》陶本在初刻本基础上添加了背景(图4),但主体内容基本没变,并非像潘吉星先生所说的“全不可取”。[9]

图4 初刻本《土砻》插图

是否是插图出现错误?但上文中可知土砻上合篘空受谷,篘字解释为无底竹筐,即原文意思为:上扇装竹篾漏斗,其量为木砻的两倍。[10]从附图中可知文图描述相一致。

上文提到,在陶本《天工开物》中,关于砻与磨的插图很多,但在初刻本中,仅有土砻与木砻两张插图,也就是说陶本中出现的其他砻的插图都是陶湘根据前人的资料以及现实生活中所见进行了添加,所以在陶本中出现了多种砻的范本。但在其它古籍中却没有发现《天工开物》附图中土砻的样式。在明代徐光启编撰的《农政全书》中,大量的插图与文字引用了元代的《王祯农书》,如砻的介绍、插图《砻》、《砻磨》均摘自《王祯农书》。徐光启的《农政全书》成书于明代万历年间,而宋应星的《天工开物》初刻本为明崇祯十年(1637),虽然两本著作相差时间不长,基本上可以算得上同一个时代,但《农政全书》中就没有出现如《天工开物》中相似的土砻插图。文字也没有描述类似于“上合篘空受谷”的字句,可见宋应星对于土砻的描述就可能出自他个人的所见所闻,所以《天工开物》插图中的土砻就可能是某个特定区域的样式。

三、形态结构的合理性分析及流传中的改良

在《天工开物》攻麦篇中记载:“凡牛、马与水磨,皆悬袋磨上,上宽下窄,贮麦数斗于中,溜入磨眼。人力所挨则不必也。”[11]悬袋如同沙漏,麦粒均匀地落入磨盘的孔中,所以他们只需要按照时辰添加麦粒即可。在土砻图中,砻的上扇上架着上宽下窄的箩筐,其功能类似于牛、马磨与水磨上的悬袋。根据土砻图示,土砻是人力完成,“土砻即孱妇弱子可胜其任”。所以根据以上资料,土砻上扇上的装谷子的箩筐与“人力所挨则不必也”存在矛盾。

在结构方面,《天工开物》附图土砻存在着几个不合理的因素。其一,上扇箩筐装满稻谷时,其重量势必加大,上扇与下扇的摩擦力也势必增大;当稻谷快磨完时,上扇的重量势必减轻,摩擦力也会降低,所以摩擦力一直处于变化中,磨出来的糙米也因为力度的不同脱壳的程度也不一。不似水磨、驴磨,悬袋磨上,也就是说,磨盘本身不受力,摩擦力也相对恒定;其二,磨盘的转轴处于土砻上扇与箩筐之间,不似其它史料以及民间遗存物中,转轴直接穿过土砻上扇,其结构相对稳定。从《天工开物》附图土砻结构来看,其损害的几率相对更大,缩短了使用寿命;其三,砻身没有接糙米的砻盘,磨制好的糙米洒落在土砻下面晒席上,这样势必多了一道工序,增加了劳动量;其四,在稳定性方面,磨盘上扇的箩筐两端固定在转轴上,两点固定自然稳定性差,尤其在添加稻谷之后,重量的增大加剧了不稳定因素;此外,磨盘转轴通过人力转动,盛满稻谷的箩筐很容易“翻盘”。

图5 闽北土砻

因为结构与形态的不合理,所以土砻在流传过程中人们逐渐进行了改良,将漏斗与磨盘上扇部分相结合,如在我国东南地区闽北的土砻做法为,编竹作围,里填红土与松毛混合物,安一对砻耳,用棰夯实后为上砻盘,中空成漏斗以盛谷。上砻盘近米槽处,装一竹片,名叫土砻拨,槽中糙米将满时,土砻拨将米拨落;下砻盘固定在砻脚上,设砻轴和砻槽。砻槽有缺口,磨好之糙米从缺口流到箩筐中(图5)。[12]人口的流动也促进了土砻制作的改良,在我国西南重庆的武陵山区,这是一个相对比较保守的地区,主要以土家族、苗族、侗族为主等30多个少数民族杂居的地区。在土司制度下,有“蛮不出境,汉不入峒”的规定,但在康熙七年(1668)、十年(1671)两次“招民垦荒”,大批移民迁入,他们将土砻的制作方法带入此地。民国《永顺县志·乡土志》记载:“土人、苗人、汉人杂处,彼此相习,艺亦渐精”。甚至他们将土砻、木砻做法融合在一起,吸取各自制法的优点,如上文提到的西南地区的“檑子”也称“木礧”,是融合了多种做法的“改良品”。可见人口的迁徙与交融促进了农产工具的发展与进步。

四、产地判定

土砻究竟起源于何时何地,目前的史料无法考证。脱壳是稻谷收获之后首要解决的问题,土砻之前人们往往是采用舂米的方式脱壳,自然土砻出现后比舂米效益要高出很多。砻是仿照石磨制作而成,《王桢农书》记载:“砻、礧字从石,初本用石,今竹木代者亦便。”[13]史料记载中国的石转磨发明于战国时期(约公元前220年)。迄今为止,我国发现的最古老的石转磨,是陕西省临潼县秦故都栎阳遗址中出土的战国晚期石转磨的下盘。[14]所以,根据资料砻的发明就自然在战国之后了。

图6 画像石“粮食加工图”中的土砻

上文提到《天工开物》中附图土砻的形态主要有两个特别之处,其一是磨盘顶上有盛装谷子的箩筐;其二是转轴设置在上磨盘的顶上。顶部出现装谷子容器的土砻目前仅在江苏省泗洪县重岗东汉墓出土的画像石“粮食加工图”上出现,这也是迄今为止考古发现有关砻的最早资料,上面有妇女推砻的场面(图6)。土砻砻盘是在竹篾或柳条编成的筐中填以黏土,并镶以木齿。[15]砻身分上下两扇,从其形状分析,应当为“土砻”,它的最上部有容谷物的漏斗,谷物通过漏斗流入砻中;砻的上扇当中雍土,隆起如馒头状,下扇底部支有一柱,再下为承接加工好的谷米承盘,承盘的盘槽又宽又深,四围凸起的周缘较高;砻体右面,有一直角把手(今苏北称为“磨拐”)和连接此把手的长木撑架(今苏北称为“磨担子”),撑架最右端安一短横木。一农妇双手紧握短木正在使劲推动砻谷,砻的木撑架下支着一根棍(这是作“支点”用的,有的砻磨是从屋梁上悬一根绳索,作为撑架的支点)。[16]西汉时石转磨多为窝点状。东汉时人们对磨齿进行了改进,使其成为分区放射线形,土砻则延续了放射线形。从形态与结构上来看,《天工开物》中记载的土砻与上文提到的江苏省泗洪县重岗东汉墓出土的画像石“粮食加工图”中的土砻极其相似;其次,转轴设置在磨盘上扇顶上的在浙江省新昌县出现过(图7),虽然是木砻,但体积较小,单人可操作,除了顶上没有装谷子的容器,其它的结构与形态与《天工开物》中土砻几乎一致。

图7浙江新昌县木砻

是否在其他地区出现过《天工开物》中土砻的样式呢?我们可以采取排除法。三国、西晋时期的陶质明器与汉代的随葬明器均出现谷砻,今藏于湖北省鄂州市博物馆三国时期的青瓷砻明器,高10CM,直径大20CM。其造型与今天我们所见到的有所不同,但也非《天工开物》中的土砻。产地为福建宁德的土砻明器(图8),高15CM,宽12CM,从器形来看非常接近近代普通百姓家出现的土砻,砻身呈圆柱形,虽然是陶器,但有模拟竹编的痕迹,在砻的下扇有承接加工后谷米的承盘。砻的上扇与下扇之间有八卦形的砻齿,与近现代砻齿排列形状一致。从图中可以看出,砻的上扇顶端有横梁,横梁处有穿绳索的小孔。这样的结构与宁德民间遗存物的木砻非常相似,下盘的中轴穿过转轴的中心小孔与横梁相连,形成“工”字形,横梁两端穿有小孔,用麻绳与转轴相连。这样的结构具有两种功能,其一,调整绳索的松紧就可以改变两扇磨盘之间的距离;其二,转轴转动时,“工”字形横梁可以搅动稻谷,使得稻谷均匀地从磨盘上扇的孔中徐徐进入上下扇之间的摩擦面。西晋的明器形态与今天民间的遗存物木砻基本上一致(图9),这样的形态在海南的五指山也曾出现过。

图8 宁德明器土砻

图9 宁德民间木砻

根据福建宁德东西晋时期的土砻形态,虽然是明器,但明器一般参照人们日常生活中的用品。很显然,《天工开物》中土砻形态并非产自福建,据史料记载,宋应星于崇祯十一年(1638)年升任福建省汀洲府推官,这是他首次去外省任公职,但他只在任两年。[17]在福建任职期间,宋应星应该关注过福建的土砻形态与制作方法。有两种可能,其一,宋应星在去福建之前,关于土砻的内容以及附图已经完成,在其它地区再看到土砻时,并没有一一列举出来;其二,也许是时间仓促,而且经济状况的不佳,也没有好的写作环境和条件,他的作品多是仓促间成书,来不及仔细考证和修辞润色。[18]

根据以上资料,《天工开物》附图中土砻的形态与结构上看,与江苏泗洪重岗西汉晚期墓出土的画像石中的土砻一致,转轴安置在砻盘上合之上与浙江新昌县的木砻结构一致,所以判定《天工开物》中土砻产地为江浙一带。江浙是鱼米之乡,而且宋应星曾游历了江浙两省,他描绘的土砻应是在江浙的所见所闻,而非西南、华中与华南地区,因为这些地方的土砻形态与结构明显与《天工开物》中《土砻》插图存在差异。

结束语

综上所述,《天工开物》中所附《土砻》图形态与结构和民间遗留下来的土砻相比,确实存在一些不合理的因素,在后来传播过程中,土砻逐渐被简化,将具有漏斗功能的箩筐与磨盘的上扇相结合,从而在土砻的制作上,相对省时、省力、省料。经过史料的比对以及根据宋应星考察的轨迹来判定,《天工开物》中的土砻可能为江浙某个区域的农业器具,但在后来的流传过程中进行了改良,以至于今天我们再看《天工开物》中的土砻图,觉得形态与结构并非合理,甚至略显怪异。《天工开物》虽然反映出我国在明代人们的生产劳动技术,难能可贵的是书中附图说明,从而使得后人可以一目了然地了解书中所述。但附图并非全面地体现生产技艺,虽然宋应星强调实地考察,但他描绘的生产工具往往考察的是某一个区域。我们在研读他的著作时,并不能以偏概全,同一种功能的器物在各地并非一致,尤其在交通还不发达的封建社会,器物具有强烈的地域性特点。

土砻在碾米机出现之后就逐渐退出了历史的舞台,现在的人们只有在农具博物馆或久未住人的老宅子才会发现这样的老物件,它经历了2千多年的磨砺,形态也逐渐在适应过程中产生了变化。它凝聚了民间智慧,传达出劳动人民朴素的造物思想,天圆地方、阴阳和合在土砻的制作上得到了充分地体现。

*原文发表于《装饰》2019年第5期