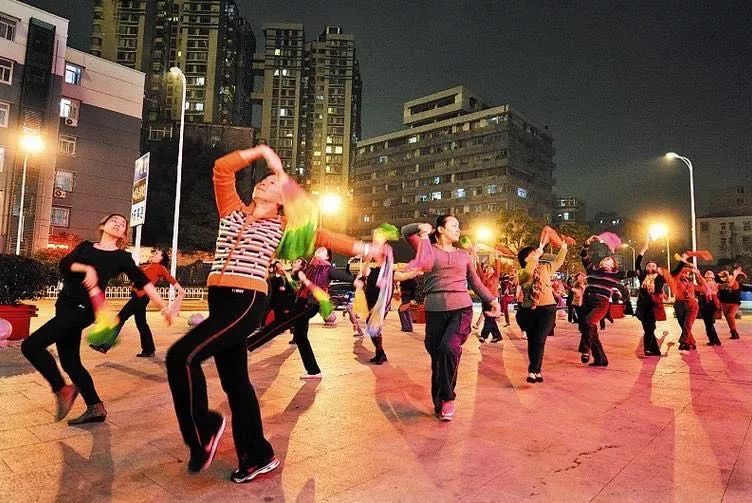

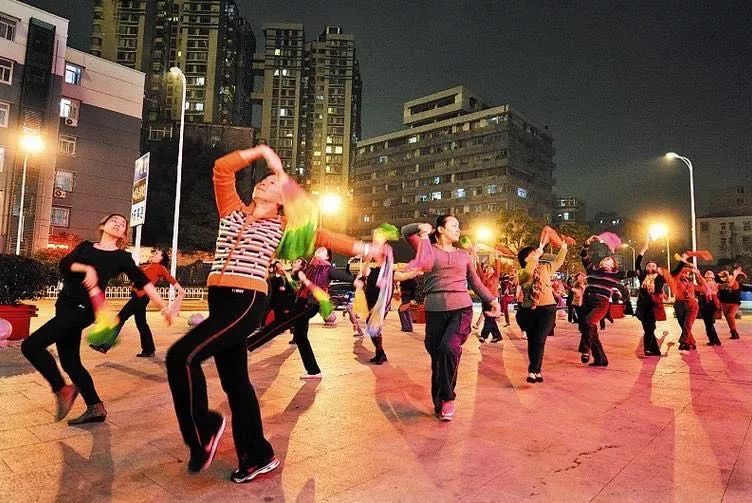

每天下班坐地鐵,步出荃灣西站,穿過高架橋下的海濱花園、荃灣花園,只要不下雨,都會看到大小不一的廣場和空地上,七八群人在跳廣場舞,音響播放着老歌舊曲,跳着動感舞步,大多是老媽老太,也有青年女子,也有叔伯大爺。不否認,有的跳得不怎麼美,走過,看過,我心想,哪來資格嘲笑廣場舞大媽,人家至少每晚都堅持在做一件事啊。

我那表妹是江蘇一小鎮的廣場舞團體的C位領袖。 她退休後天天在家圍着家務和孫子轉,生活枯燥。 一天她突然向家人提出想去跳廣場舞,或許這個念頭心存已久。 從此一發不可收。 沒多久,她把各路姊姊妹妹動員來了; 再沒多久,她學會用微信建群,聯絡廣場舞女團; 再沒多久,她學會電腦下載廣場舞教學視頻。 每天做完家務,準時去廣場跳健康舞,出門前還梳妝打扮,換上廣場舞服。 年初,她領着這班舞伴,登上社區的文藝匯演舞台,還拿了個獎,事後她傳來兩張照片,我從沒見表妹笑得這麼舒心。

廣場舞是舞蹈藝術中最龐大的系統,因多在廣場聚集而得名。 由於入門簡單、可操作性強且集健身、表演、娛樂於一體,廣場舞深受中老年群體的喜愛,參與者又以大媽居多。 據說,中國的廣場舞最早源頭應追溯到1940年代的「新秧歌運動」,最初是宣傳工具,漸漸淡化而轉型為自娛性健身運動。 廣場舞在全國迅速普及,舞蹈元素多樣,包括民族舞、現代舞、街舞、拉丁舞等。 廣場舞是富有韻律的舞蹈,通常以高分貝、節奏感強的音樂伴奏。 因此近年廣場舞噪音問題一直飽受詬病。

說不清從哪年開始,跳舞成了全民運動,從學齡前兒童,到年輕白領,再到中老年朋友,都能找到適合自己的舞種。 說起2019年的爆款綜藝,肯定繞不過《這! 就是街舞》第二季。 2018年第一季,它就以「明星導師+專業舞者真人秀」的全新賽制,顛覆所有傳統舞蹈節目模式,自開播以來口碑一路飄紅。 《這! 就是街舞》摘得2018年上海國際電影電視節兩項大獎; 它還令中國街舞舞者獲得國外街舞圈的認可而漂洋過海,《這! 就是街舞》登陸十幾個國家和地區。

舞蹈是綜藝節目常見的娛樂形式。 從2006年的《舞林大會》到2014年的《中國好舞蹈》⋯⋯再到2018年現象級的《這! 就是街舞》、《創造101》等,在多年的發展中,網絡綜藝把舞蹈逐漸細分,嘻哈舞、震感舞、地板舞、鎖舞、新爵士舞、新式嘻哈⋯⋯吸收愈來愈多年輕人的喜好,開啟「全民皆舞」時代。 年輕人在舞蹈律動中發泄情緒,展現自我。

在沒有抖音的年代,最紅的魔性舞蹈當屬韓國歌星「鳥叔」PSY的「騎馬舞」。 後來在短視頻的助力下,富於節奏感的音樂和簡單易模仿的動作,變幻出一個又一個爆款的「魔性舞」,海草舞、Dura舞、拍灰舞、搗蒜舞、外星人舞、電搖舞⋯⋯「舞蹈」在網絡和現實生活都引起罕見熱議,就像大媽流行跳廣場舞一樣,街舞無疑是家長給孩子最熱門的選擇。

在重慶,見過175街舞工作室的創始人陳文皓,今年26歲的他,17歲開始跳舞,如今已帶過五六千學生。 「學街舞很難,真正想要堅持下來不容易。 」他說: 「成熟的舞者身上都擁有一種品質: 堅韌自信。 我有一個夢想,全民皆舞。 」中國進入「熱舞時代」,用熱舞燃歌追尋金色夢想。