徐洁/整理

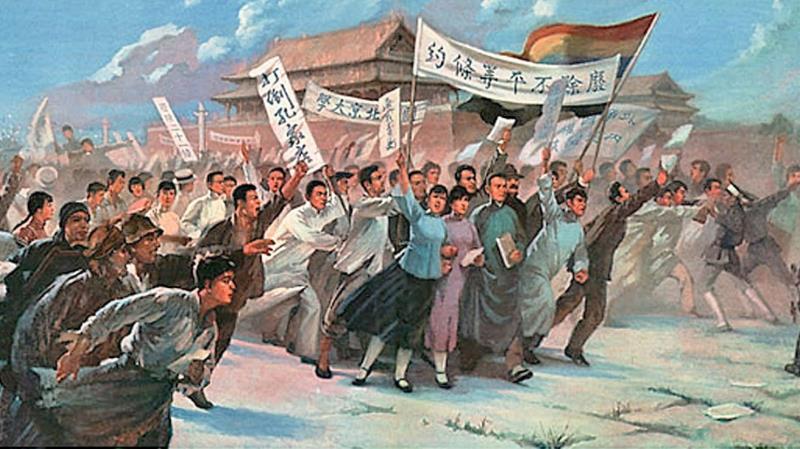

【导读】个人观念是现代性的核心。你是“个人”吗?假如回到两三百乃至两三千年的古中国,这个问题可能会没有答案,因为中国传统文化上没有“个人”这个概念,有的是“君君臣臣父父子子”;假如你是个女的,“未嫁从父,出嫁从夫,夫死从子”,你“个人”是什么?对不起,不存在的。那么,“个人”是咋来的?中文“个人”这个词,以及词的含义,包括它所代表的观念,是怎么来的?长期以来,人们多数认为五四新文化运动全盘反传统,导致中国传统文化断裂,而金观涛、刘青峰则认为,明末清初以来在西方冲击下形成的中国近代传统,参与了中国现代文化的形成和当代思想的塑造。

现代意义的“个人”:在西方政治思想中,个人(individual)为现代性的核心概念,它是权利的主体,是社会组织的基本单位。因此,考察个人观念在中国的起源,就要探讨“个人”在什么时候被视为权利主体和社会组织的基本单元,特别是它何时被用作individual的译名。为了可以系统地研究,金、刘两位学者,领导创建了一个“中国近现代思想史专业数据库”,里面至今已经包括了至少一亿两千万字的文献资料。这个“数据库”显示:20世纪前中国没有现代意义上“个人”一语。

“个人”(曾经)=“爱人”?

实际上,中文里,“个人”一词古已有之,本用来指某一个特定的个体,如“我个人”、“那个人”、“几个人”;在文学作品、特别是诗词戏剧中较常用,是指自己所爱的人。例如陈亮的名句“个人如画,已作中州想”,这里的“个人”即所爱之人。

按照时间先后,“数据库”表明:

1830年代,西方传教士经常用人人自主之理来表达西方现代个人权利观念,但并没有使用“个人”一词。

1885年,英文的西方自由主义经济原理著作《佐治刍(chu2)言》出版中文版,此书开篇论述了自主之个人如何组成社会,译文中,individual被译为“人”,society被译作“会”,Individual Rights and Duties则被译为“论人生职分中应得应为之事”。这说明,individual当时很难用中文词汇准确表达,并被士大夫理解和接受。

现代意义上的“个人”一词,最早出现在1898年戊戍变法失败后,梁启超流亡日本期间翻译的小说《佳人奇遇》中:“法国者,人勇地肥,富强冠于欧洲者也。……然法人轻佻,竞功名,喋喋于个(个)人自由。内阁频行更迭,国是动摇。”这里的“个人”,已有权利主体的内涵,但是用于指法国人太强调个人自由,用法是负面的。

1907年,鲁迅曾这样谈“个人”一词的传入:“个人一语,入中国未三四年,号称识时之士,多引以为大诟,苟被其谥,与民贼同。”瞧瞧,“个人”等同于“民贼”,这有点目不忍睹哈。这段话透露了两重含义:第一,“个人”这词是1904年前后由外国引入;第二,再次说明当时这个词的意义在正统士大夫心目中相当负面。

Individual叫啥的都有

Individual在定名为“个人”之前,中国已用形形色色的词来翻译它了。普遍用于表达个人观念的,除了“人”之外,还有“私”、“己”(“小己”)、“独”和“个人”等等。而这一堆译名里,“人”主要是指每个人,“独”更多是指“独立”、“单独”,这两个词的意义于individual比较,都有偏差,故不可能流行。剩下的“私”、“己”和“个人”三词,一开始是同时使用的。如严复用“小己”,梁启超则较喜欢用“个人”。

(金、刘二学者没举例说谁用“私”,小编忍不住脑洞大开:用“私”的多数是日本人。好吧,梁启超赢了。)

西方individual观念的起源

Individual一词来自拉丁文individuus,其本意为不可分割的。波埃修斯(Boethius)在翻译希腊文“原子”一词时,用它来表达单一、特定的不可进一步分割之实体。但用individual这一指涉“原子”的词汇来描述一个人,是相当晚的事情。研究指出,这一过程发生在16世纪以后,即西方现代社会诞生之际。这说明,用individual来表达个人观念,起源于寻找社会最小单元的过程。

(编者按:这个研究小编是非常佩服的。想我学英文大半辈子,都没有好好探讨individual的拉丁文来源,第一次听说“不可分割”这么一说,虽然把这个词用得非常起劲。)

我们知道,不论中西的传统社会,都是由氏族联盟、部族、家族、家庭等更细小的单元组成的。表面上看,只要把组成社会的各部分(如部落、家庭)进一步细分,最后一定会落实到不可以进一步分割的最小单元—--个人。但是,在西方现代社会产生之前,并没有把社会组织看成由一个个“个人”组成的观念。这说明,如何规定社会组织的最小单位,取决于人们心目中的社会组织蓝图。在不同时代,随着人们对合理社会组织原则理解的不同,对什么是组成社会整体的最小单位,认识可以有很大差异。个人观念的出现于西方现代社会形成的同步,揭示了个人观念起源的第一个前提:它是人们在现代社会组织原则兴起之时,寻找社会组织的最基本单位时意识到的,即个人观念乃是现代社会组织蓝图的一部分。

为什么传统社会没有“个人”?

古希腊,社会组织蓝图是城邦,组成城邦的基本单元是公民。城邦的定义是一个政治共同体,其组织原则规定参与的人必须是居住在本地、具有理性和参与政治的能力。在古希腊和古罗马,唯有公民具有这种能力。妇女、儿童、奴隶不具备理性(小编内心:What?妇女、奴隶不具备理性?古今中外乌鸦一般黑呀!),因此不是公民。外乡人及没有居所和足够财产的人,不具备自我立足、独立参与统治之能力,故亦不称为公民。公民被单纯地归为参与法庭审判和行政统治的人。这样,公民只能是合法而自足的家庭统治者,也就是家长。因此,古希腊社会是家庭的聚合,每个家庭都有它自己责任重大的领袖。甚至有人把古希腊式国家泛称为一个由男性亲属组成的集团。

可见,根据古希腊社会组织蓝图找到的最小单位是家庭。家庭内部属于私人领域,其组织方式不属于古希腊城邦(或共和国)组织原则的描述范围;公民作为家庭代表参与公共活动组成的城邦,意味着从私人领域步入一个和私人事务无关的政治领域。公民没有从公共(政治)领域撤退的权利,一旦离开公共领域,公民就没有意义。换言之,古希腊和古罗马之所以没有或者不需要个人观念,是因为家庭内部组织在公共事务中不具正当性。以这种社会组织原则寻找最小单元时,是不可能发现个人的存在的。

那么,是不是只要家庭内部组织及其事务具有正当性,就可以产生个人观念呢?问题并不是这样简单。如果将中国传统社会组织蓝图和古希腊对比,就可以得到个人观念诞生条件更为准确的描绘。和古希腊社会组织蓝图类似,儒学也认为只有少数精英可以参与政治统治,他们亦有自己的名称,那就是“君子”。但是,同样是作为家族(家庭)的代表,君子与公民有极大的区别。古希腊家庭与城邦被划为两个不同领域,家庭内部关系不属于社会组织原则。相反,儒学把国家的组织原则看成是与家族(家庭)组织原则同构;家庭虽在领域上属于非公共的部分,但是儒学把孝这种属于私领域的父子伦理关系,推广为普遍的社会价值,这就是对皇帝的忠,它在领域上也属于“公”,即把一个个家族凝聚成大一统帝国。

既然家族属于儒学社会组织蓝图,为什么对国家的组成部分----家族(家庭)的进一步划分,却找不到个人呢?关键在于,儒家伦理打通了公私两个领域的价值,并规定了尊卑的伦常等级秩序,每一个人都处于这种伦常等级网中不能独立出来;组成社会的是伦常等级,而不是一个个“个人”。例如男子对君称臣,对父称子,对妻称夫,对弟称兄,自称为己。每一个人只有通过伦常等级这张社会关系网,才能将自己定位。

中国人亲戚关系的称谓是世界各种语言中最为复杂、精密的。早在公元前二至三世纪,《尔雅·释亲》中列出宗族、母党、妻党及婚姻所及之亲属称谓就有八十七个。清代梁章钜的《称谓录》中,辑古今文献中所用亲属称谓达到一千个。

(小编只能说:厉害了我的国!联想到英文的亲属称谓,堂、表兄弟姐妹都只有一个词:cousin,大家要不要猜一猜:second cousin是个什么亲属关系?小编至今没闹明白,所以没有标准答案哈。反正不要告诉我是“二表哥”或类似的,肯定不是。印象中还不是同一个辈分的,看你晕不晕。)

总之,在中国传统社会,只有作为道德主体和伦常关系载体的人,并没有作为权利主体和社会组织基本单元的人。根据中国传统社会的例子,我们可以得知个人观念起源的条件,这就是基于各种等级制的社会有机体的解体,人从道德伦常关系和各种有机的社会联系中解放出来。从观念史来看,这有待于现代社会组织蓝图的形成。

西方个人观念是啥?

而在西方,individual一词指涉个人并作为政治术语的显现始于17世纪,这是因为现代社会组织蓝图正是这一时期趋于成熟的。西方学者把个人视为自然权利的主体,而社会无非是个人为了满足自己目的、用契约(法律亦可视为某种契约)形成的组织。根据社会契约论,寻找其基本组织单元,只能找到个人。只有在契约社会中,个人如同原子一样,作为不可进一步分割的实体,是先于社会存在的。而社会契约论的出现,是社会有机体观念的瓦解,个人(而非群体)成为自然权利的最终主体的结果。

西方个人权利来自于自然法,这就是,在中世纪,国家被视为是一个上帝设计的理性有机生物体,是由处于等级制中不同类型的人组成的,各式各样的行业和社会等级是按天命注定的,其中每一种都被分派了神所期望的,或为客观世界的规范所确定某种特定的和必不可少的职责。有机体之组成单元为普通的“种”和“属”;将这个人和那个人区别开来的,是他所属的“种”和“属”的性质(共相),而非“个人”性质。

十四世纪后,一种唯名论思潮颠覆了这种说法,唯名论认为唯有个体才是真实的,“种”和“属”只是一个名称,不是实在。这样,社会是有机体的说法也就不再成立,而权利的主体,亦不再属于“种”和“属”,只能落到不可进一步分割的个人身上。

这样,个人成为自然权利的最终主体,个人拥有权利和表述权利,这成为西方个人观念的核心。所以,西方个人观念也可概括为将人视为“自我代表的个人”(The self-representing individual)。而自我代表的个人观念的确立,必定是与现代社会组织蓝图紧密联系的。因为传统社会是一个有机体,它的各种契约只是辅助性的。当有机体解体时,就只能把契约作为组成社会的根本机制,这时寻找社会组织的基本单元便得到个人,而且是自我代表的个人。故在社会契约这种现代社会组织蓝图产生以前,作为有机体的社会肯定比个人更重要。现代社会组织蓝图出现后,个人和社会哪一个更重要便变得不好确定了。而个人观念的普及导致个人主义的兴起。

所谓个人主义,就是一种认为个人比社会更重要的思潮。个人主义individualisme这一术语发明于1820年代的法国,后进入英语世界。十九世纪法国、德国、英国和美国在个人主义观念上有巨大差异。法国认为它意味着个人利益至上对社会带来伤害,在德国它则表示了对个人主体性和创造性的高度赞扬,甚至具有尼采和叔本华所主张的“超人”色彩。而在英美,“个人主义”代表了对自由、民主和资本主义经济的肯定。

西方个人观念被引进中国

十九、二十世纪之交,甲午战败、戊戍变法失败及庚子事变后,中国开始自上而下学习西方现代社会制度的历程。这个过程中,中国知识分子接受了individual和society这两个观念。与西方类似,背后原因都是现代社会组织蓝图(个人是权利的最终主体和社会契约论)的引进。1900年起,由个人自愿形成的组织----结社、协会和集会高度繁荣,“社会”一词作为结社协会之简称,得到了确立。

此前,十九世纪下半叶,“权利”一词已频频出现于外交和政治文献中,其意义绝大多数是指国家(或某公司)的政治权力和经济利益。但要等到1900年后,“权利”和“个人”才呈现出强烈的相关性。这说明,中国接受西方的个人观念、并用“个人”来翻译individual,首先是和意识到个人为权利主体、特别是个人权利为不等同于道德的正当性直接相关的。另外同时确立的两个词是“国民”和“社会”。国民是组成民族国家的成员。

1900年起,儒家意识形态从国家和公共领域退却到私领域,放弃忠孝同构,这样,才可能在公共领域引进西方现代观念和制度。正是这一时期,社会契约论开始成为建立现代民族国家的蓝图。

根据社会契约论,国家主权来自每个个人权利的让渡。据此,中国知识分子终于认识到国家独立自主和个人独立的关系,即如果个人或社会团体没有争权利和独立自主之能力,国家又怎么可能独立自主?1901年,梁启超曾这样论述:

今世之言独立者,或曰拒列强之干涉而独立,或曰脱满洲之羁轭而独立。吾以为不患中国不为独立之国,特患中国今无独立之民。故今日欲言独立,当先言个人之独立,乃能言全体之独立,先言道德上之独立,乃能言形势上之独立。

为了验证梁启超这种见解是否具有普遍性,学者们分析了“数据库”有关例句中“个人”一词的用法。

(1)用“个人”代替以往“己”和“私”及“本人”等用法;

(2)“个人”为权利主体;

(3)“个人”独立、自由和平等的正当性(人格尊严等);

(4)“个人”与家庭、家族并提、对称;

(5)“个人”与群体(社会、公众团体、政府、国家、民族、世界人类)并提、对称,即把个人看作社会组织之单元;

(6)“个人”(利己)主义;

(7)“个人”无政府主义(极端、绝对自由主义、享乐主义)。

在“数据库”文献中,1901年以前,极少人使用“个人”一词,1902年突然由1901年的22词次增加到110次。“个人”一词与西方individual明确对应,也是在1901至1902年间,表明个人观念在1902年开始普及。统计还表明,到1915年,“个人”一词一共使用了3173次,其中,表达个人权利、个人独立自主和个人与群体的第二、三、五这三种类型,占了70%以上。由于这三种类型的含义和西方individual观念是一致的,因此就可以说,这一统计显示出1900至1915年间,中国知识分子在使用“个人”一词时,相当接近于西方现代的个人观念。

但是这并不表明,新文化运动前十五年间(1900-1915),中国人接受的个人观念已和西方现代个人观念完全一致。实际上是有差异的。在西方,个人作为权利主体是在公共领域和私领域普遍成立的,但在中国,个人权利主要是在个人参与公共事务(如参与政治、经济、教育等活动)时才有效。在处理私人关系时,特别是家族内部事务,个人权利观念与儒家伦理出现矛盾,儿子对父亲并并能讲个人权利,在亲戚和朋友之间谈个人权利亦是十分可笑的事。

1902年梁启超发表《新民说》,把道德分成公德和私德,儒家伦理属私德,权利属于公德,它们互不相干。由于每一个人必须兼备公德和私德,这样,人也就被分成了“公人”和“私人”。这不是说individual可以分成更小的部分,而是指一个人在公私不同领域存在着两种状态。在家族组织中,每个人仍是伦常关系的载体,而不是作为权利主体的个人。中国这种只适用于家族以外公共领域的权利个人观,无疑有别于西方的“自我代表的个人”。

上述思想模式亦表现在当时对国民和个人关系的认识中。国民被理解成民族国家主体,这样国民必须由个人组成,个人为公领域之“国民”落实到最小单位时而被发现。从对“数据库”的分析也可见,“国民”一词无一例外,都是在公领域中使用,特别是在谈到建立新型民族国家时出现的。而“个人”作为“国民”之载体,它只在公领域为正当,在私领域则和儒家伦理矛盾,故“个人主义”除中性使用外,往往是要受到限制,甚至必须是加以批判的;只有在1915年开始批判儒家伦理时,“个人主义”才获得高度正面的评价。陈独秀说西洋民族是“彻头彻尾之个人主义之民族”,他用“纯粹个人主义之大精神”来赞扬之,,并揭示这种个人主义的内涵是争取个人自由平等的权利。而东洋民族以家族为本位的宗法制度压迫个人独立人格和自由,因此要用个人本位主义易家族本位主义。

对西方现代性之重构:常识个人观念

除了陈独秀,胡适也认为,中国的个人主义实质是“家族的个人主义”,使人过分依赖家族,导致中国人缺乏独立人格和自主能力。儒家伦理在私领域对家庭之主宰,其后果是中国人丧失个人自主性,表现在公共领域,就是国民性出了问题。新知识分子提倡以个人独立于家庭来反对儒家伦理,陈独秀称之为“吾人最后的觉悟”。

新文化运动,全面批判儒家伦理,使得本来主要在公共领域有效的个人观念一下子进入家族(家庭)和私人领域,个人观念在公共领域和私领域都确立了其正当性。中国人的个人观念被重构。

但是,个人主义作为正面价值,出现时间并不长,此后基本上一直是一个负面用语。从历史背景来看,新文化运动开始时,西方世界爆发了第一次世界大战;1918-1919年一战结束后,华盛顿会议、巴黎和会等一系列国际会议对中国不公正,引发了五四爱国政治运动,这一切对新文化运动思潮的发展产生了重大影响。对西方个人观念的重构,此时受到两种互相矛盾的动力所推动,一方面,个人先于家庭和社会的存在,这一点较为接近西方现代自由主义。但另一方面,穷苦人难以获得起码的维生条件,又何谈个人自主性?新文化运动后期,正是从个人经济地位的不平等,质疑个人权利的道德属性,甚至否认其有最终的正当性,并认定个人权利是有阶级性的,视超阶级的权利为虚妄。这样一来,社会契约便丧失了基础。中国知识分子所认同的现代社会组织蓝图也与西方自由主义拉开了距离,其后果是形成中国当代独特的个人观念,可称之为“常识的个人观”。

常识的个人观,在个人独立和由个人组成社会这一基本出发点上,是和西方的个人观念一致的。而它与后者最大的不同在于,权利不再是个人观念不可缺少的核心,或者说个人不是用权利主体来界定的。与此同时,社会契约在中国缺乏正当性,那么,常识的个人如何组成社会?

现代常识理性是当代中国人合理性论证的最终根据,个人观念也属于其中。由此用逻辑推论,相应的社会组织蓝图可能有两种:第一,从现代常识推出某种新道德意识形态,个人作为这种道德的载体,建立整体主义社会组织机制。第二,否定普遍道德法则,认为道德只存在与具体的人际关系中,这样,社会就是一个人际关系网,而个人是建构各种人际关系的中心。这两种形态中,个人观念都不强,法律和普通规范也相当次要。

因此,社会学家巴特菲尔德在1980年代才会说:

……(西方人)有一套对所有人都适用的行为准则……中国人则本能地将人分成两类:一类是他们与之已有固定关系(即中国人所谓的“关系”)的,另一类则是没有关系的。这些关系就像一根根看不见的线,把中国人紧紧串连在一起……从更广泛的意义上讲,关系也可以解释这个拥有十亿人口的国家是如何保持其凝聚力的。

注:本文编辑、改写自金观涛、刘青峰《观念史研究》一书的部分章节,学术讨论请以原书为准。