四子王旗境内古驿站历史悠久,在往昔的年代对本部落传递信息,沟通内地和边疆文化交流等起过重要作用。所谓驿站,就是掌管投递公文、转运官物及供来往官员休息的邮政机构。

一、

我国驿站制度起源很早,可以追溯到春秋战国时代。大量的古籍文献中常可以看到“传舍”、“驿亭”、“邮亭”等称谓,因为古代驿传有亭,为行旅休息之所,故称。其功能与元代以后的“驿站”是相同的,即驿站的前身。自隋朝至清代,这种传递公文、转运官物、押送犯人及供来往官员休息的机构,皆隶属于兵部掌管。清代各省腹地为驿,军报所设为站。清末设邮传部,驿站制度遂废。

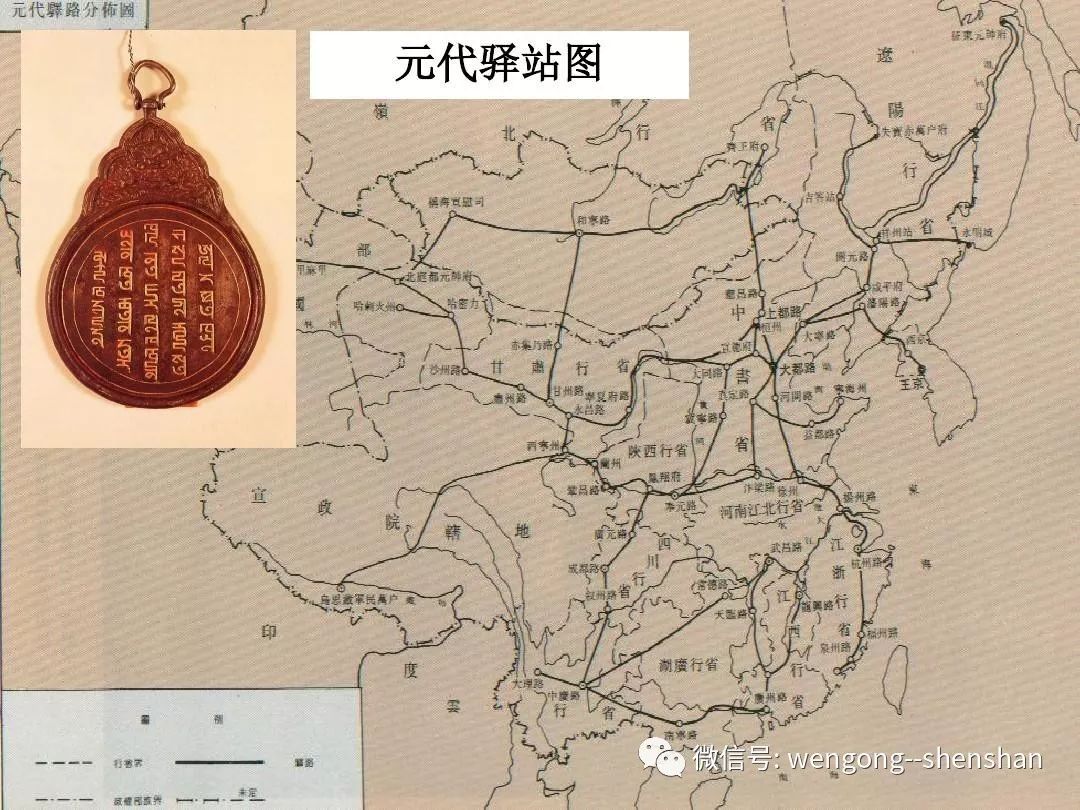

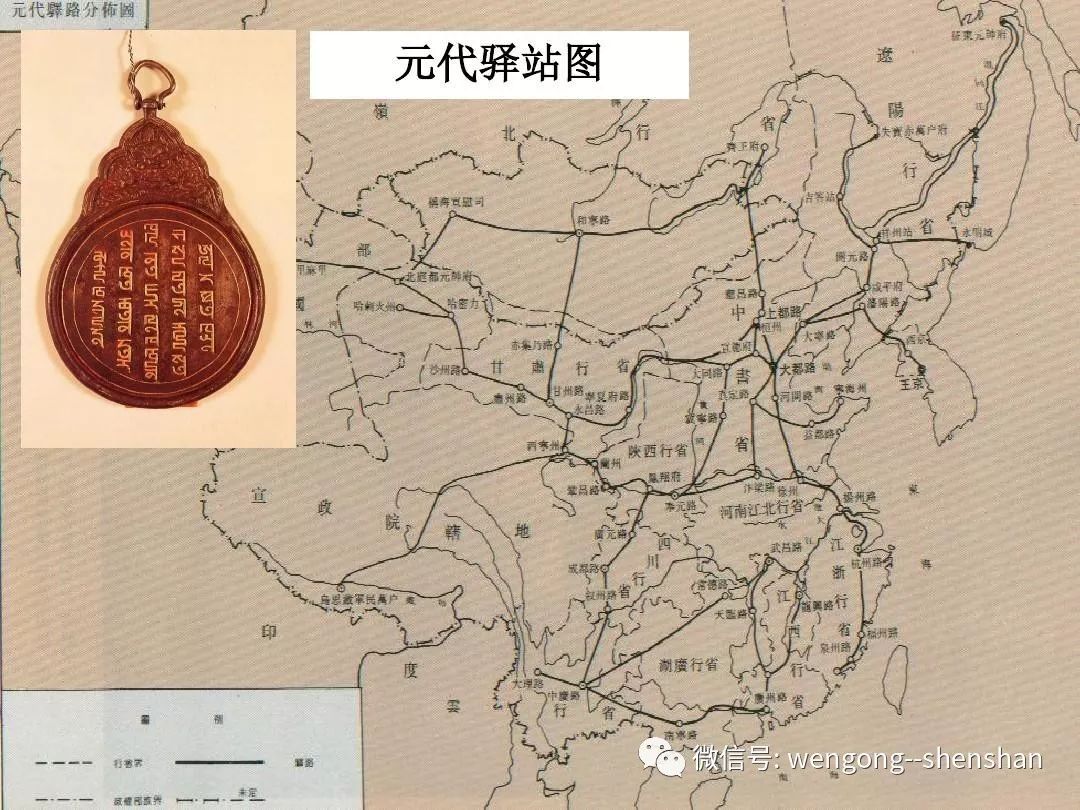

驿站制度的兴盛时期是大元帝国统治时代,将古“邮亭”“驿亭”改称为“驿站”,所谓驿站之称谓,特别是站的名称却起源于蒙古民族。“站”是蒙古语“札木”的音译,原意为“路”或“道”。“驿”在古代汉语中指的是马,“驿站”就是马道。元代蒙古帝国疆域横跨欧亚大陆,帝国的意志、军政情报、圣谕军令的传递,在既无现代化交通工具,又无当今的通讯设备的条件下,只能依靠马道这种在当时最先进的信息传递方式了。在骑马传递信息的通道上,每间隔一定距离设一机构,设置专职人员和驿马,为信差再换马匹或为过往官员提供食宿。于是,“驿站”这一名词失去了“马道”的属意,转意成为元代邮传机构的名称了。后来汉语中保留了蒙古语“札木”的转意,被逐步广泛应用到各种单位或机构的称谓,诸如“兵站”、车站”“气象站”、“广播站”等。现代汉语中对“站”的字面解释和蒙语中“站”的原意是截然不同的。这也说明在历史上蒙汉民族文化也是不断交流,相互借鉴吸收而发展的。元朝为了加强中央与各地,特别是边疆的联系,建立了一整套制度严密的驿站网。也正是从这个时期,中国的驿站制度始传入西方。

据史籍记载,元代由中原通往漠北哈拉和林的驿站通道就有三条之多。一条被称作“帖里干札木”,是车道,信差主要是乘坐车辆往返传递公文、官物等;一条被称作“穆林札木”(木怜驿道),是马道,信差主要是沿驿站路线乘马传递军政文件;一条被称作“纳林札木”,是密道,为军事专用驿道,主要供当时军事统帅、军事机关有紧急军务使用,其他地方政务不准使用。

元代驿站大致还分为“车站”、“马站”、“牛站”、“狗站”、“驼站”等。这主要依据各地区地理环境条件而选择适宜的交通工具使然。

蒙古大帝国统一中国后,在江南水网地区和沿海地区又设立有“船站”。从此,驿站之称沿用后世。

清朝时,驿站、邮路较元、明两朝有了进一步的发展和完善。清朝政府在边疆地区设立的邮传机构有两种,一种为传统的驿站,是从内地通往东北、内蒙古、青海、新疆等地属各札萨克旗的驿道;另一种称军台,是由内地通往喀尔喀蒙古(今蒙古国)以及新疆边地要隘所设卡伦(哨所)的驿道。两者皆属清朝兵部掌管,功能也基本一样。其区别在于驿站主要是为了沟通朝廷与内属各旗间的政务联系,而军台主要是为了传递朝廷与驻边将军大臣和外藩各旗间的军报及官文,是内蒙古地区驿站的延伸。由于军台在内蒙古境内的台站与原有的驿站是同一线路,因此军台在由内蒙古境内段既是驿站也是军台。于是,“驿站“军台”的名称常互通用。如由张家口通往四子部的十九站驿路,既是内地通往边疆的五条邮驿线路之一,又是通往外蒙和新疆的阿尔泰军台的漠南段。因此,从张家口始设在察哈尔境内的九个驿站,亦分别称为一至九台。现在的商都县政府所在地,就是当年张家口一道驿路的第七站——明安白兴(蒙语意为千座房子),亦称七台,“七台”这一称谓成为地名,一直沿用到二十世纪五十年代初。这种一身兼两职的驿站过往官员多,邮传任务重,比一般驿站更加重了民众的徭役负担。

与驿站制度相联系,清朝在边疆地区设卡伦。“卡伦”系满语,意为边哨,是在边地要隘设官兵守望,并管税收的地方。“边卡”、“哨卡”等边防军事哨所的名称由此而来。卡伦不是邮传机构,而是属驻边将军大臣管辖的军事防务机构。但是卡伦地却往往是驿路或军台的终端,如果说条条驿路和军台是通往清朝中央神经中枢的主干神经,那么,卡伦就是这些主干神经的末梢。卡伦不仅是守卫边疆安宁的驻边部队,而且是源源不断地将边陲军政情报通过军台和驿道反馈回清廷的信息源头。

二

据《蒙古游牧记》载,“天聪八年(1934年)即遵照清政府决定在本旗(指四子部,编者注)边界设卡伦四处,达尔汗贝勒边境添设卡伦二处,茂明安札萨克界设卡伦一处,乌喇特三公边界添设卡伦三处。”当时清朝势力尚未控制喀尔喀蒙古,四子部、达尔罕、茂明安、乌喇特三旗北界就成为清朝疆域的北部边界。清政府为了加强与四子部落旗、苏尼特右翼旗、左翼旗、达尔汗贝勒旗、茂明安旗等五旗的联系,便于巡查这五旗新界所设卡伦,设立了由张家口通往四子部的一道驿路。随着喀尔喀蒙古各旗和额鲁特蒙古部的归附,清政府撤销了乌盟六旗的十处卡伦,另移设在外蒙古、新疆与俄罗斯的边界,并在张家口通往四子部驿路的基础上设立了经喀尔喀到达新疆地区的“阿尔泰军台”。

据《钦定大清会典事例》(卷九百八十二)记载,“内蒙古驿凡五道”,分别经喜峰口、古北口、独石口、张家口、杀虎口,通往内蒙古各盟旗。五路驿站中设在内地为汉人管理的称“汉站”,设在边外属蒙旗各部境内蒙人管理的称“蒙古站”。五条驿路中通往四子部落旗的张家口一路,即是著名的阿尔泰军台。

经张家口通往四子部落旗的驿路,即阿尔泰军台,除张家口内地设一汉站外,均为蒙古站。其第一站察汉托罗盖至第九站沁岱,皆在察哈尔境内。其第十站乌兰哈达至第十八站吉斯洪伙尔皆在四子部落旗境内。外蒙古北路驿站由这条阿尔泰军台达之,自出四子部落旗境起,第十九站奇拉伊木呼尔进入外蒙古,经赛尔乌苏、哈拉尼敦、乌里雅苏台至科布多,全站共七十九站,约四千公里。

张家口一路驿站,由理藩院派往管理驿站司员一人,笔贴式一人,随关防笔贴式一人,三年更代。每站派骁骑校一人,领催一人,达夫(驿丁)五十户。至今有称“塔宾格尔”、“台品郭勒”的村名者,皆系当年达夫所居地。另外,在有的正站间还有被称作“腰站”的小站,设达夫(罪丁)二十户,蒙古语称“和林格尔”。

康熙三十一年(1642年)议准,每驿路设管驿蒙古员外郎一人,笔帖式二人,八年期满更代。每站设领催一人。张家口一路共置驿丁550名。“均于各路穷户内择其强健者选补,每丁各给乳牛五头,羊三十只,以资养编”。“每驿置驿马五十匹,每马各给价银五两,每驿给马价银二百五十两”。康熙三十二年(1693年),张家口一路始设驿车两辆,只许进贡及要差使用。

三

张家口至四子部境内一路驿站地址:

察汉托罗盖(意为白色冈),为一台。

布尔哈苏台(也称库尔苏,意为有柳条的地方),为二台。

哈流图(意为有水獭的地方),为三台。

鄂罗依琥图克(意为山上有井),也称四台,今商都县四台房一带。

奎索图堪斯呼(亦称奎索图诺尔),为五台,今商都县沿海一带。

札哈苏台(意为有鱼的地方),也称六台,今商都县沙泉儿一带。

明爱(也称明安白头,意为千座房子),称七台,今商都县城附近。

察查尔图(也称察起尔图),为八台,今商都县大拉村一带。

沁岱,今察右后旗阿贵图乡境内为九台。

乌兰哈达(意为红色岩峰),今四子王旗乌兰哈达苏木。

奔巴图(意为有坟丘或有秘藏的地方),今四子王旗白音朝克图苏木南。

锡喇哈达(意为黄色岩峰),今四子王旗补力太苏木南。

布噜图(意为有碌碡的地方),今四子王旗补力太苏木。

乌兰呼都克(意为红色的井)。

察汉呼都克(意为白色的井),今四子王旗吉尔嘎朗图苏木。

锡拉木伦(意为黄色的河),今四子王旗红格尔苏木。

鄂兰呼都克(意为多井的地方)。

吉斯洪伙尔(意为有红铜的洼地),今四子王旗白彦敖包苏木达赖嘎查。

这条驿路经由张家口通往苏尼特左翼旗、苏尼特右翼旗、喀尔喀右翼旗(即达尔罕旗)、茂明安旗、四子部落旗等五旗,全长550余华里,四子部落旗境内就设有八个驿站。这条驿路同时作为阿尔泰军台,是通往漠北、漠西蒙古地区的重要通道,四子部旗的战略地位十分重要。当年在这些驿站当差的四子王旗驿丁(达夫)和负担驿站食羊、马匹、草料的四子部民众,为祖国边疆的巩固,发展边疆贸易,文化交流,增进各族人民的友好交往,曾做出过重大贡献。