说起“宏明”,成都人不会陌生。从1953年到2019年,它是成都工业发展历史上避不开的一个名字,也几乎见证了整个中国电子信息产业发展的全过程。

在祖国诞辰70周年之际,【城市观察者】对“宏明”的老厂长张仁任进行了专访,通过张厂长的分享,一起回顾过去66年宏明的发展历程、记忆70年成都电子工业发展往事。

1

选址“东郊”

为什么成都的工业基础从东郊开始?

“宏明”在股份制改革前叫做“宏明无线电器材厂”,在更早的时候叫做“西南无线电器材厂”;作为军工企业,它的番号为“八二信箱”;但伴随它最久的名字叫做“715厂”。

张仁任来到成都的时候,才19岁。一个月前他还在天津的712厂实习,一个月之后已经到了两千公里外的“天府之国”,这里距离他的家乡杭州也有接近两千公里。“还有一个月就实习期就满了,二机部来电话,点了几个名字,说‘请他们三天以内到北京报道’。”19岁的张仁任与几个同伴立即赶往北京,抱着进入军队的期望到二机部报道,领回了到成都选址、建设715厂的任务。当时,成都已经被确定为三大电子工业基地之一,在苏联援建的156个项目中,有4个电子工业项目放在了成都,其中一个就是后来的715厂。

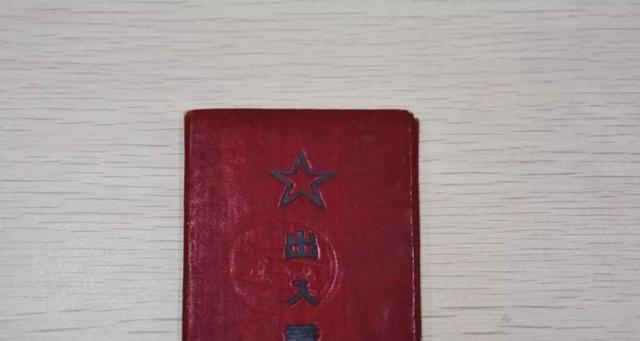

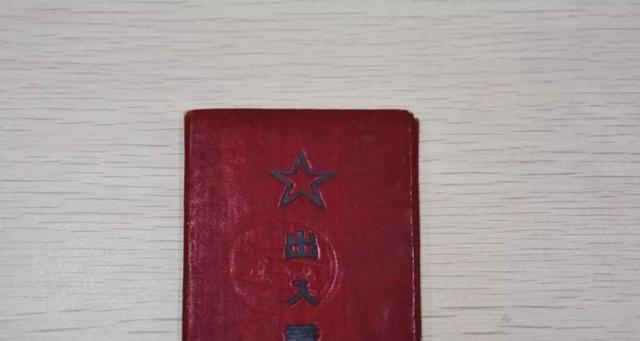

▲张仁任老厂长的“出入证”,不仅可以出入715厂,还可以出入二机部

“要求在11月前,从选址到把苏联所需要的水文、地理、交通、电力、通讯等等资料全部弄好。由通讯兵部的一个张姓文职处长带队。那时候我们什么都不知道,不知道该干什么。他呀,军人作风,‘保证完成任务!’我们卷起铺盖卷就来了。”

1953年7月,张仁任一行来到成都时,成都工业发展基础被“概括”为“三根半烟囱”:第一根是启明电灯公司,第二根是造币厂,第三根是军火厂,还有半根是火柴厂。他们唯一的交通工具是两辆自行车,靠着这两辆自行车,几个人到处跑,看厂址、查资料,在11月之前完成了任务。当时,他们选中的成都东北部区域,在715厂落地后,陆陆续续其他几个大厂也都建在这里,电讯工程学院(即电子科技大学)等一批学校也在这里成立,后来这里就成了大家向往和熟悉的“东郊”,再后来成了现在成都工业遗址“东郊记忆”。

▲25岁时的张仁任老厂长

“为什么选择这块地方呢?一个是这里地势高,不淹水;又是处于上风方向,电子工业需要相对干净的环境;这里离东站比较近,容易搞铁路专用线;丘陵地带,也不影响农作物。那时候我们也到西边、南边去看过,温江、郫县,一大片一大片绿油油的良田,这是天府之国啊,用来建厂不太合适。”

2

“楼上楼下,电灯电话”

属于宏明和成都电子工业的辉煌年代

“国字头”“军字头”的715厂,从诞生开始就绽放耀眼的光华。从1953年7月开始筹备的715厂,1957年正式投产,并且在投产的第一年就上交国家利润4600多万,把工厂建设的投资全收了回来。

▲张仁任老厂长与715厂老设备仪器

715厂的主要产品是电子元器件,包括电阻器、电容器、敏感元件还有后来的混合集成线路。在五六十年代是全国的紧俏货。“我们的东西是很‘紧俏’的。想买的要先到部里面申请,拿到单子,才可以在我们这里买东西。”那时的715厂,在国内电子元器件的市场占有率大约在20%左右。

1958年,715厂举办了轰轰烈烈的开工典礼,时任中共中央副主席的刘少奇,中共中央委员、政治局候补委员陆定一亲临视察了715厂。1960年,朱德元帅视察了工厂。也是在这一年,715厂成为全国十大红旗单位之一。“我们把‘跃进红旗’挂在厂门上,一进厂,抬头就能看到。”

当时715厂大概有5000人左右,年销售收入大概在八、九千万左右。715厂的辉煌是当时成都电子工业的一个缩影,成都电子工业逐渐起步,为当下电子信息产业发展打下了基础;当时整个东郊都非常红火,一批机械、建材、化工、交通等大型骨干企业在成都兴建,成都正式进入了由传统手工业为主的消费型城市向现代工业城市转化的阶段。

“‘电灯电话、楼上楼下’,我们的生活水平相对来说是很高的。哇,那个时候觉得,在国营企业工作,还在715厂工作,特别骄傲,大家都很羡慕。”

▲1965年,邓小平同志等中央领导一行视察宏明

西南无线电器材厂在1965年正式更名为宏明无线电器材厂。“宏明”两个字,据猜测,可能与715厂最初的党委书记赵宏图、厂长夏明文有关。当然,只是猜测。

3

“军转民”

改革开放走进新时代

改革开放后,全党工作重心转移到以经济建设为中心的社会主义现代化建设上来。在改革开放的大背景下,成都电子工业获得了前所未有的发展机遇;同时从计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡的历程,也充满了挑战。国有企业体制改革、产业结构和产品结构调整优化、对外开放等等,对成都电子工业产生了直接影响。

这一时期,“军转民”成为国防科技工业的中心任务。成都的国营电子工厂纷纷开始关注民用市场,转向生产民用产品,宏明也是其中之一,开始转向电视机、收音机等家用电器元器件的生产。

这一时期,国家技术政策支持引进重大项目和先进技术,十一届三中全会公报指出“在自力更生的基础上,积极发展同世界各国平等互利的经济合作,努力采用世界先进技术和先进设备”。成都的国营电子工厂纷纷引进国外生产线、生产设备,宏明主要从日本引进了彩色电视机的电位器生产线、从德国引进了真空镀膜机。

▲张仁任老厂长讲述过去

这是张仁任的“新时代”。1982年,党中央出台《关于检查一次知识分子工作的通知》,明确要求进一步消除党内外对知识分子的偏见,使知识分子在政治上、工作上和生活上受到公正待遇。这一年,张仁任成为了宏明的厂长,1983年得到了国家电子工业部的正式任命。

“我主要干了两个事。一个是搞了‘分厂制’。当时全厂的管理的职能全部集中在我们几个厂长、副厂长手里,这么大一个厂,一点事情就要找厂长。我们觉得这样不行呀。当时国家工业上推行经济责任制,经济责任分解到各个厂。那我们就继续分解,将715分为了5个厂,经济责任分解到每一个分厂,允许完成经济责任的厂给职工发奖金;这样把责任解剖、层层分解,充分调动了生产积极性。当时,我们在全市电子行业中,完成经济责任制指标要求是最好的。”

▲张仁任老厂长坐在曾经的办公桌前

搞“分厂制”时是1983年,张仁任遇到了一些阻力。“有人问我是不是在搞倒退,有人说这个是搞资本主义,有人说把经济权力下放,下面权力太大了,会不会出问题。我说,也不能保证完全不出问题,但都是党员,都在党的领导下,有组织部、监察部、纪委监督,职工、群众也可以监督。”

还有一个事,就是“技术改造”。为了筹集技术改造、硬件设施升级的资金,张仁任带着总会计师到到处拉投资。最后在北京找到了“租赁贷”、在香港找到了“订单贷”,用了大概4年时间完成了五个分厂的技术改造。

1988年中国电子元件行业协会经中华人民共和国民政部(1988)民社函第198号批复正式成立。在其发布的第一届中国电子元件百强企业名单中,成都宏明电子实业总公司凭借5853万元的年销售收入名列第一。

后记

1992年,张仁任在工作40年后正式退休。58岁的他没有停下脚步,到深圳“打了7年工”,二度退休的时候已经是上市公司的副总裁。有了一些积蓄后,他和老伴儿回到了成都,过着“环游世界”的理想生活。从杭州到成都,从成都到深圳,最后还是回到了成都,这一座他为之奉献了40年青春的城市;从“三根半烟囱”到电子工业起步,过去他亲自建设着成都的电子工业,现在他继续见证成都电子信息产业的发展,“电子信息产业千万不要丢掉,我们只是打了个基础,希望都在你们年轻人身上”。

▲2015年,张仁任老厂长与老伴儿在柬埔寨

访谈快要结束的时候,我们问张爷爷,19岁接到到成都建设715厂的任务时,有没有想过自己会在这里生活一辈子?

“那时候不像现在想这么多,我没想那么多。不是我一个人这样,大家都这样。那时候我们的想法就是服从祖国分配。只要是国家需要的地方,都是我们最高兴的,那就去吧。”

(来源:R城市观察者)