老蝉注: 本文所述芝诺是“基提翁的芝诺(Zeno of Citium 约前335~前263)”属于廊下派;而另一位提出“飞矢不动”等四大悖论的芝诺为“埃利亚的芝诺(Zeno of Elea 约前490-前425)”,为巴门尼德的学生,属于埃利亚学派。

编者按:本文原题目为《“芝诺”<政制>中的“悖论”》载于《古典学研究》第一辑《古典哲学与礼法》,华东师范大学出版社,2018,页31-48。感谢作者授权“古典学研究”公众号网络推送。

摘 要

廊下派芝诺的《政制》是所有希腊化哲学典籍中最有名也最受争议的作品,甚至在公元前1世纪左右就激起了一场大论战。这主要是因为该书论述了七项带有犬儒主义痕迹的、“令人不安”的悖论,分别关于普通教育、社会成员、共妻(含乱伦)、公共设施(和武器)、货币、服饰以及吃人肉。这场论战给今人定位和理解《政制》残篇带来不小的障碍,尤其是被廊下派阿忒诺多若斯从《政制》中剔除的上述悖论,更是需要重新认识。通过细读古代作家的相关引文表明,芝诺悖论更多只是在字面意义上与犬儒主义有关联,而他实质上主要是为了挑战柏拉图的思想,这就在重要的意义上使得《政制》一书重新置于古典的语境之中。

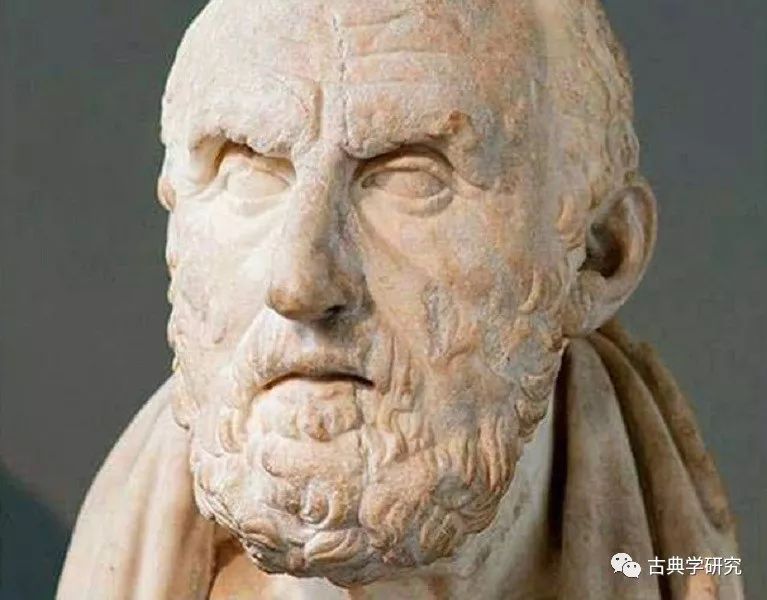

芝诺(Zeno,490BC-430BC)

相比廊下派的其他政治哲学要著,廊下派创始人基提翁的芝诺(Zeno of Citium,最早师从犬儒克拉特斯[Crates])的《政制》历来受到现代学术更为细致的关注。[1] 因为学者们公认,它是所有希腊化哲学典籍中最有名也最受争议的作品,甚至在古代就激起了来自廊下派内部和外部的广泛论辩。那场著名论辩大概发生在公元前1世纪,主要针对《政制》中的犬儒学说问题:拉尔修记录过一句俏皮话,芝诺将这部作品“写在了狗尾巴上”。[2] 据西塞罗所言,在当时犬儒的名声非常糟糕,其“整个信条应当抛弃,因为它同廉耻相违背。没有廉耻,便没有什么东西可能是正确的,便没有什么东西可能是高尚的”。[3] 为此,当时的一些廊下派哲人在为芝诺辩解时,甚至不惜彻底否认《政制》在芝诺本人乃至整个廊下派思想中的权威地位,说它是芝诺早期的不成熟之作,还说芝诺真正重要的思想只有他的目的论;[4] 而且,廊下派士人秃头佬阿忒诺多若斯(Athenodorus Cordylion)还借着自己执掌佩尔伽蒙(Pergamum)图书馆的便利,删除了《政制》中那些“令人不安”的、带有犬儒主义痕迹的论题或悖论(paradoxa)。[5]

library of Pergamum

无论如何,公元前1世纪的批判风波必然会给我们定位和理解芝诺的《政制》一书带来不小的障碍,尤其是阿忒诺多若斯所剔除的那些悖论,更是需要重新认识。《名哲言行录》7.32-33详细地记载了这些悖论:

首先芝诺在《政制》的开篇就宣称普通教育(ἐγκύκλιον παιδείαν)是无用的;其次,他说(λέγειν)所有坏人都是仇人(ἐχθροὺς)、敌人(πολεμίους)、奴隶和彼此间疏远的人,父母子女之间疏远,兄弟之间疏远,亲戚之间疏远,当他——还是在《政制》中——认为唯有好人才是(παριστάντα)公民、朋友、亲戚和自由人(结果是,在廊下派看来父母和子女是相互仇视的,因为他们没有智慧)时;[6] 同样是在《政制》中,他主张共妻,并在第两百行处反对在各城邦(πόλεσιν)中修建神庙、法庭和体育场;关于货币他这样写道:“我们不得认为,为了交换或为了旅行而应引入货币。”他还要求男人和女人穿同样的衣服,要求全身上下都不遮盖。

拉尔修共记述了六项悖论,分别关于(1)普通教育、(2)社会成员、(3)共妻、(4)公共设施、(5)货币以及(6)服饰。在下文中,我们将按照这个次序,依次讨论这些主题。不过,芝诺的其他论著或廊下派哲学集大成者克律希珀斯(Chrysippus)的著作中还提到了有关乱伦、吃人肉、武器之无用性等难以想象的论题。尽管没有确切的证据表明这些论题也可以属于芝诺的《政制》,但为稳妥起见,我们仍有必要对他们加以考察。其中,除了(7)吃人肉作为独立主题来处理外,乱伦和武器问题分别放在(3)和(4)中讨论。

一 普通教育

在宣称普通教育之无用时,芝诺很可能是针对广泛意义上的希腊普通教育,因而他在此就站在了犬儒的立场上。[7] 根据拉尔修的记载,“犬儒们也主张抛弃普通的课业(ἐγκύκλια μαθήματα)。安提司忒涅斯(Antisthenes)这位最早的犬儒就曾说,那些想要变得智慧的人不要学习文学,以免被原本属于其他人的事情(τοῖς ἀλλοτρίοις)所误导。他们也摈弃几何学、音乐,以及所有其他诸如此类的东西”。[8] 从接下来的记录上看,犬儒派并非彻底否定这些普通技艺的价值,而只是宣称他们本身无助于德性的培育。这时,拉尔修说廊下派和犬儒派一样都主张“目的是根据德性来生活”,只不过“犬儒主义是通往德性的捷径”(《名哲言行录》6.104)。根据这样的论述结构,我们或许可以推测,芝诺像犬儒派那样也是出于德性的考虑才抛弃希腊通常的教育模式,并以自己的哲学教育作为替代。事实上,这也正如我们所看到的,《名哲言行录》7.32-33在提到普通教育主题以后就直接进入德性问题了;并非没有可能的是,这实际上就是《政制》本身的论证次序。然而,即便芝诺的出发点是犬儒式的,但通向德性的道路在他那里毕竟很可能也不是便捷的。因为据说他是从克拉特斯之后的导师之一珀勒蒙(Polemon)这位学园派哲人那里明白伦理学需要自然哲学作为依据,且《政制》可能是在这期间或之后创作的,[9] 所以此书应该不会像犬儒主义那样对德性的理解缺乏充分的自然基础。同时在此基础之上,这种德性也具有共同体倾向,正如下文将会表明的那样。

克律希珀斯(Chrysippus,280BC-206BC)

不过,芝诺的极端态度或许遭到了克律希珀斯的反驳,因为后者说“普通的课业是非常有用的”(《名哲言行录》7.129)。当然,由于缺少清晰的语境,克律希珀斯的这句话也可以理解成是对道德进步者(moral progressors)而非哲人说的,因此他可能依然在普通教育问题上追随着自己的老师。但无论如何,此后的廊下派肯定是基本放弃了芝诺的激进观点。他们把诸如对音乐、文学、几何学、骑射等的爱好称为“追求”(ἐπιτηδεύματα),说他们是“习性”(ἕξις:有程度之差),从而根本上区别于作为“状态”(διαθέσεις:无程度之差)的“知识”(ἐπιστήμας),但毕竟能够“导向德性的领域”。[10] 希腊普通教育不仅不再与哲学教育相冲突,反而还有助于它的实践。

二 社会成员

在拉尔修的清单中,所占篇幅最大的当属芝诺关于好人与坏人之对立属性的论述。事实上,我们在芝诺之前的很多犬儒那里也能找到类似的论述。据称,安提司忒涅斯就曾说过:“好人是朋友”,“同少数好人一起去反对所有坏人”;“敬重正直的人要胜过敬重亲人”,“要将所有邪恶的东西都视为当远离的东西”。[11] 然而所不同的是,芝诺不像犬儒那样只是关注作为个体的好人或智者,相反,他是将这些人视为某个城邦中的“公民”。根据普鲁塔克的记述,《政制》的“要点”在于:[12]

我们不应该居住在各个城邦(πόλεις)或民族中,[13] 他们每一个都被自己的正义原则所界定;相反,我们应该把所有人(πάντας ἀνθρώπους)都视为平民同胞和公民同胞,而且应该只有一种生活方式和秩序,就像牧群一块吃草,受共同的法(νόμῳ,或牧场)养育。芝诺写到这,像是在勾画哲人的一个有序政制的梦想或图景;但亚历山大让这个理论成了现实。

可见,《政制》最终旨在勾勒出某种理想的城邦。而且单从术语和隐喻上看,这一城邦在好些方面都与柏拉图的相关描写近似。[14] 但他们之间的区别也是明显的,这首先表现在城邦的范围上。正如宾格复数πόλεις所暗示的,芝诺构建的是一个超越传统城邦界限的巨型国家,在其中只存在着一种法律和秩序。但根据前面的拉尔修文本,《政制》反对在πόλεσιν(与格复数形式)中修建某些公共建筑,这似乎表明理想城邦应多于一个。此外,据阿忒纳欧斯(Athenaeus,活跃于公元2世纪末到3世纪初的希腊作家)陈述,《政制》中有提到爱神能够给πόλεως(属格单数形式)带来安全以及和谐等(《欢宴上的智者》[Deipnosophistae]561C,收于《希腊化哲人》67D);正如我们后面会看到,这里应该是在针对一个小型理想城邦。那么,如何解释这些表述上的冲突?在最好的情况下,我们或许可以提出这样的假设:芝诺构想了一个巨型国家(普鲁塔克文本),但在其中包括着各个被理想同等规制过的小城邦(拉尔修和阿忒纳欧斯文本)。

Athen Acropolis

然而,普鲁塔克文本中还有一项表述需要进一步处理:πάντας ἀνθρώπους。主要是依据这两个词,读者可能会设想芝诺的巨型城邦应当容纳世上所有的人。然而拉尔修明确告诉我们,芝诺曾说只有智者才是公民,而其他人都彼此为敌;这里的智者显然既包括男性也包括女性,因为如同安提司忒涅斯和苏格拉底,芝诺也认为女人有能力像男人那样去追求德性或智慧。[15] 对于这两个文本的矛盾,有学者解释道:在普鲁塔克那里,芝诺只是要求我们应该把所有人看作公民,而没有说他们就是公民;所以,这一陈述与拉尔修的记述并不冲突,相应地,这也证实了不智慧的人是巨型国家的成员(普鲁塔克文本),尽管他们不是真正的公民(拉尔修文本)。[16] 这一调和看起来是合理的,实则不然,因为我们实难想象一群被认为是不懂得友爱的人不会破坏理想城邦的秩序与和谐;同时作为奴隶的这群人一旦被视为那个城邦的成员,则他们必然需要从属于智者,而事实上早期廊下派完全反对任何的从属关系(《名哲言行录》7.121-122)。或许,一种更加有效的解释是,πάντας ἀνθρώπους只是一种不甚精确的表述,它实际上是指“所有智者”。一方面,这很可能是因为惯用修辞的普鲁塔克在此故意将他当时的廊下派理想城邦观安在芝诺头上,以便更容易地对比芝诺和亚历山大的成就和思想。正如出于同样的考虑,普鲁塔克也夸大了亚历山大的世界主义(cosmopolitanism)观念。[17] 另一方面,例如《名哲言行录》7.34关于男女服饰的规定同样没有特别指出它是在针对智慧的男女,但我们显然不会完全照字面来理解该项规定;实际的情况或许是,在确立了理想国中所有居民都是智者以后,芝诺本人便不再打算重复提及这一点。总之,不同于柏拉图理想国安排的等级结构,芝诺将所有非智者都排除出自己的理想城邦。

Theatre at the Asclepion,Pergamum

可见,芝诺构建了一个包括许多被一致改造过的小城邦在内的、由全世界的智者平等组成的城邦。拉尔修告诉我们,是智慧赋予智者以各种值得称颂的身份,包括公民身份(联系《名哲言行录》7.199,122;司托拜俄斯,《读本》[Stobaeus’ Eclogae]2.67.13,20,收于《早期廊下派辑语》3.654,604)。智者因其智慧而成为世界公民。尽管第欧根尼早就以世界公民标榜自己的出身(《名哲言行录》6.63),但他绝不是在说自己是“智者城邦”(city of the wise)中的公民。另一方面,“智者城邦”这一方案在芝诺之后的廊下派那里逐渐被各种形式的宇宙城邦(cosmos-city)方案所取代。[18]

三 共妻

现在,让我们转向后来的批评者们非常关注的共妻主张。不过,妇女应当共有本来就是一个通常让希腊人反感的提议,而且也不单是芝诺提过。根据《名哲言行录》7.131:

在智者那里应当共妻,亦即一个男人可以与自己遇上的任何女人发生性关系(ὥστε τὸν ἐντυχόντα τῇ ἐντυχούσῃ χρῆσθαι),不仅芝诺在《政制》中和克律希珀斯在《论政制》(Περὶ πολιτείας)中这么说,而且犬儒第欧根尼和柏拉图也这么主张。

或许,芝诺在这方面的直接先导就是犬儒派。进一步,这份文本中关于共妻的界定初看起来有些“伤风败俗”,其意图很可能旨在反映出智者可以在性问题上做出自由的决定。[19] 不过,就柏拉图的情况,拉尔修这里似乎用智者来不甚确切地指称护卫者阶级,这显然是为把柏拉图和其他人作对比的结果。并且,护卫者本身也不像芝诺或第欧根尼的智者那样具备绝对好的条件,因此,柏拉图笔下的苏格拉底在“半开玩笑地”论证共妻的合理性时,引入了那本质上会对择偶自由起到一定限制作用的优生原则,[20] 而这项原则对芝诺或第欧根尼来说完全是没必要的。拉尔修继续说道:“那样一来,我们将以父亲的方式同等地关爱所有的孩子,并且由通奸而来的嫉妒将不再出现”。因此,芝诺还同第欧根尼以及柏拉图一样,认为共妻以及作为其必然结果的共子是为了消除私心,从而促进城邦和谐;但三人中只有他和柏拉图是从城邦的视角来理解这对观念的。[21] 总之,智者的自由或同意以及城邦和谐共同构成了芝诺共妻论的基本理由。

乌比诺的维纳斯(Venus of Urbino),Tiziano Vecelli

然而据言,芝诺在《政制》中还说“智者也应结婚生子”(γαμήσειν καὶ παιδοποιήσεσθαι,《名哲言行录》7.121)。这貌似与共妻主张相矛盾。一种解释认为共妻和婚姻家庭在理想城邦中是可以并存的,只要婚姻是智者自由选择的结果。[22] 但这似乎是在回避这两种规定的内在冲突。其他的解释还有:芝诺这里只是提到了智者在现实城邦中的生活情况;或者这段引文是不可信的,它经过后来廊下派的窜改,以便为芝诺辩护;又或者,γαμήσειν只是意味着性关系,不能被理解成通常意义上的结婚。[23] 这三种解释都具有一定的合理性,尽管其中的第一种相对不可行些,因为没有其他文本表明《政制》谈到过义务问题。第二种解释明显符合我们前面关于论战的陈述。之于第三种解释,至少可以在柏拉图和犬儒那里得到印证,因为他们都有在非常宽松的意义上使用过γαμήσειν καὶ παιδοποιήσεσθαι这个短语。[24] 不过最有利的证据来自斐洛德谟斯的《论廊下派》卷十九5-12,其中显示某种特殊的“婚姻”与共妻并非冲突:“已婚男子可与他们的女仆性交,已婚妇女可以抛下她们的丈夫,而与那些也选择这样做的男子私奔”。[25] 顺便一提,这份记述明确表明在智者城邦中不仅妇女共有,相应地男人也是共有的。

至此,如果说在芝诺的理想国中性交是完全自由的话,那么我们自然要问,这难道不会导致乱伦?答案是肯定的,因为即便是柏拉图更加收敛的共妻主张也遭到了亚里士多德“严肃的”批判,认为它必然会破坏传统的性禁忌。但不像柏拉图,芝诺可能在《政制》中并没有尽量小心翼翼地避免出现乱伦,反而直接鼓吹乱伦。至少根据恩披里柯的记载,他在某本未名著作中说过:[26]

俄狄甫斯抚摸其母并不是什么令人惊骇的事情:“如果她身体的某个部位承受着病痛,而他用手抚摸该部位以有益于她,这并不可耻;那么,如果他抚摸她其他部位以结束她的痛苦并使她快乐,而且通过他的母亲获得高贵的子女,这难道会是可耻的吗?”克律希珀斯也赞同这种看法。至少他在他的《政制》(即《论政制》)中说道:“我同意那些做法,即使在现在,他们在很多民族中也是习以为常的,算不上什么坏事情;因此,母子之间、父女之间以及一母所生的兄妹之间可以生儿育女。”

既然克律希珀斯在《论政制》这本可能旨在评论芝诺《政制》的著作中主张乱伦,那么我们似乎更有理由期望《政制》一书也触及了这个论题,而且谈论时就像《论政制》那样利用了蛮族(barbarians)的习俗。这种证明方式很可能与希腊化相对开放的文化环境相关,但不是唯一的方式。据说,克律希珀斯在其《劝勉集》(Προτρεπτικῶν)中还从动物的自然活动来论证人类的乱伦等行为;[27] 或许芝诺或他的《政制》也运用过这一思路,但这完全只是我们的猜想。更重要的是,芝诺的论证手法显然包括解读神话故事或曰宗教传统,当然我们仍然不清楚它是否也为《政制》所用。类似的手法也出现在克律希珀斯那里,尽管后者通过分析一副关于宙斯和赫拉的绘画,不是为了得出乱伦的合理性,而很可能是为了得出猥亵的口交行为(《名哲言行录》7.187-188)。有趣的是,犬儒第欧根尼在其肃剧《俄狄甫斯》中通过诉诸某些动物和波斯人的行为,也表明乱伦并非不合时宜。[28] 而且,芝诺关于抚摸的那段描写不免令人联想到第欧根尼对自己当众手淫的辩护,其辩词也得到了克律希珀斯的称颂:抚摸肚子和抚摸私处没有区别(《名哲言行录》6.46;《论廊下派的自相矛盾》1044B)。

维纳斯与阿多尼斯(Venus et Adonis), Tiziano Vecelli

那么,芝诺等人为什么要主张乱伦呢?根据奥利金的记录,廊下派认为乱伦是无关道德的,因为当一个智者及其女儿成了世上仅存的人时,为保存人类种族,乱伦是允许的(《驳科尓苏斯》[Origen’s contra Celsum]4.45,收于《早期廊下派辑语》3.743)。尽管这里假想的情况似乎略显极端,但其内在的含义是明确的:即一旦理性确定某种特殊的境况已经出现时,大多数情况下是恰当的(οἰκεῖον)性禁忌将被证明为无效,从而有必要引入乱伦行为。[29] 这一理由对于犬儒派来说明显是陌生的。然不管怎样,可能自巴比伦人第欧根尼(Diogenes of Babylon)以降廊下派就不再主张共妻及其相关的乱伦,[30] 相反,他们希望人们更多地注意自己的这种学说:“对于好人而言,恰当的做法是为了自己和为了国家,迁就着去(συγκαταβαίνειν εἰς)结婚生育(γάμον καὶ τεκνογονίαν)”(《读本》2.94.13-15,收于《早期廊下派辑语》3.611)。显然,这里的γάμον καὶ τεκνογονίαν只是指普通人常常会念叨着的那件义务。

四 公共设施

对神庙、法庭和体育场的取缔打击了希腊政治生活中通常被引以为傲的核心制度。事实上,柏拉图在《法义》第六卷中为所谓的马格尼西亚(Magnesia)立法时,就把这些看成是城邦集市周围的重要建筑。[31] 并非不可能的是,《政制》第两百行处的内容就是在针对《法义》。另外,柏拉图在那里把那些相关的讨论嵌入进对婚姻的处理之中,这符合拉尔修所记述的《政制》的论证结构;我们甚至可以推想《政制》本身就是在阐明共妻学说之后便即刻转向公共设施问题。那么,芝诺为什么主张那些建筑对于智者城邦而言是毫无必要的?

Parthenon Ruins

首先,在神庙的情况中,我们拥有一些文本能够表明它之所以被取消的原因,尽管这些证据未必都来自《政制》一书。根据司托拜俄斯的记载,“芝诺说各个城邦不应该用供奉品而要用其中居民的德性来装饰”(《读本》4.27.12-14,收于《早期廊下派辑语》1.266)。因此,可能德性仍然构成芝诺反对神庙的理由,但神庙包括其中的宗教祭祀为何与公民的德性无关呢?至少普鲁塔克和克雷芒有两处类似的文本可以回答这个问题,而且其中的论证确定都是出自《政制》(《论廊下派的自相矛盾》1034B;《杂缀集》5.12.76,收于《早期廊下派辑语》1.264)。例如,普鲁塔克说:“芝诺主张不应该修建诸神的庙宇;因为庙宇没多大价值,也不神圣,修建者或工匠造出的东西根本没有多大价值”。可见,神庙之所以不“神”,原因在于其建造人并非真正的有德者;这里芝诺明显接受了古代某种公认的偏见,当然他并没有轻视作为匠人的匠人。[32] 同时,我们或许也能推出理想城邦中没有通常意义上的手艺人。进一步,如果说庙宇无法真正供奉诸神,那该通过怎样的方式才行呢?萨拉米人厄皮法尼俄斯(Epiphanius of Salamis,活跃于公元四世纪的教父)在一段可能也是源于《政制》的文本中说道:芝诺认为“我们不应该为诸神修建庙宇,而只要让心灵(νῷ)具有神性;甚至要把心灵当成神,因为它是不朽的”(《驳异端》[adversus Haereses]3.2.9,收于《早期廊下派辑语》1.146)。总之,只有所谓的“努斯”才配得上诸神的荣耀。这也符合廊下派的另一项学说,即人类高于其他动物的地方端在于他们同诸神共享理性。

其次,取消法庭这一主张背后的论证显然是,智者之间从不会出现不义的侵害,他们彼此是真正的朋友,没有理由像普通人那样在生活中需要法庭的介入。最后,至于体育场,它不仅主要用来锻炼身体,还与体育竞技乃至军事训练相关。有学者解释说,芝诺取缔这个场所是由于身体康健无关乎智者真正的幸福。[33] 但这显然是误解了中性事物(ἀδιάφορον)的概念,因为健康在一般情况下是更可取的(προηγμένα):智者需要锻炼以便增强身体的忍耐力(《名哲言行录》7.123)。所以,更合理的看法许是芝诺认为智者自己懂得如何更好地从事锻炼,无需特别修造一个健身场所。还有人似乎错误地宣称,芝诺不会反对竞技,也没有明确反对军事理由。据说,克律希珀斯曾在一些著作包括《论政制》中提到甚至称赞第欧根尼《政制》“关于武器之无用性的学说”。[34] 从现有文献上看,芝诺并没有谈论战争问题。因此,我们只能猜测他的相关立场:要么他在《政制》中也主张取消战争,既然克律希珀斯的《论政制》都持这样的态度;要么他对战争主题保持了沉默。但无论是哪种情况,都不妨碍我们认为体育场可能因其军事含义而遭到否定,因为芝诺明确宣称友爱而非战争才是城邦安全的保障。至于竞技方面,我们清楚通常的竞技者为了获得荣誉,需要极大地关注自己的身体,这显然不符合廊下派的教义。因而,芝诺几乎不可能是竞技的支持者。

Panathenaic Stadium, built for the first modern Olympic Games in 1896

我们不清楚第欧根尼是否也主张取消神庙、法庭和体育场,尽管他曾说从神庙偷东西并不是一件荒诞不经的事情(《名哲言行录》6.73)。这似乎又确证了芝诺关于这个主题论述是在挑战柏拉图的《法义》。但既然这些论述与犬儒学说没有什么关系,那阿忒诺多若斯为何要删除他们呢?我们推想:可能在他看来,他们在精神上仍然分享了犬儒的反律法主义。

五 货币

下一个主题是货币,这可能是因为芝诺在取消了那三种公共设施之后转而讨论所谓的集市。然而,取消货币并不必然意味着关闭所有集市;或许,一种被用作公民政治集会的“自由集市”是允许存在的。[35] 但不管怎样,我们可以确信的是,芝诺应该认为所有智者依靠友谊联系在一起,并不存在买卖活动,因此也就无需为了交换或旅行引入货币。这一观点仍然象是在针对柏拉图,尤其是他的《法义》:其中说道,共同的希腊货币用于远征和旅行,而马格尼西亚人中间允许使用供日常交换用的货币。[36] 在《王制》中,柏拉图虽然承认理想国内部和外部的交易活动需要货币作为媒介,但不让护卫者们持有货币。[37] 正如其他许多方面那样,芝诺的理想国在货币方面要比柏拉图的规定更加极端。

古希腊货币,约在449BC-413BC间使用

当然,首开先河的仍属犬儒派。根据拉尔修的记载,“造赝币”(παραχαράσσω τὸ νόμισμα)是第欧根尼的口号;并且克律希珀斯提到,第欧根尼在《政制》中主张用跖骨充当货币。νόμισμα既可指货币,也可通指习惯所承认的东西;而第欧根尼“伪造货币”显然还暗喻着“否定一切习俗”:在他看来,所有这些习俗都是自然或自由生活的障碍。[38] 或许这也是芝诺所持有的想法,尽管他是站在理想城邦的高度上考虑的。无论如何,取消货币本身连同前述的取消家庭,能够证明芝诺的《政制》必然会同意说财产应当共有,即便该书似乎并没有明确这样说过——“万物都属于智者,因为法律(即自然法)已经赋予了他们完全绝对的权力”(《名哲言行录》7.125)。这就进一步推进了柏拉图限于护卫者阶级的财产共有主张,而更接近于第欧根尼的立场(《名哲言行录》6.72)。然而,后来自巴比伦的第欧根尼起,主流廊下派开始转向辩护私有财产权,从而放弃了财产共有的极端立场。[39]

六 服饰

克拉特斯(Crates of Thebes,365BC-285BC)

芝诺宣称男人和女人应当穿相同的衣服,这明显也是在抛弃日常生活中某种关于性别的习俗性区分,以便进一步推进城邦的和谐。这一规定亦不乏先例,犬儒希帕基娅(Hipparchia)就喜欢像她丈夫克拉特斯那样披件斗篷(《名哲言行录》6.93,97;7.3)。而至于身体的任何部分都无需掩盖,这或许会令人联想到克拉特斯在问希帕基娅是否愿意成为他的伴侣前脱光了自己的衣服(《名哲言行录》6.96)。有学者认为,芝诺这里就像犬儒那样宣称自然的身体没什么可羞耻的,根本不用遮遮掩掩。[40] 然而,这种解释依然没有意识到廊下派和犬儒派在中性事物概念上的区别。因此,更确切的解释应该是:衣服纯粹是功用性的,习俗上的相关规定只会限制智者的自由;所以如有必要,智者应该完全裸露自己的身体。但何时算是必要的情况?为此,我们需要首先援引斐洛德谟斯的一段话:

女人应当和男人穿同样的衣服并从事同样的职业,甚至无需在任何细节上有所不同。而且她们应当参与跑步和裸体锻炼,应当一丝不挂地当着所有人的面与男人一同锻炼:全身上下都不必遮盖。[41]

不难看出,芝诺所谓的裸体很可能系指当从事体育运动的时候。而且,这也促使我们联想到柏拉图在《王制》第五卷中的相关描写:女性护卫者必须像男性护卫者那样裸体操练。[42] 但如我们已经强调的,柏拉图这里的军事倾向不可能得到芝诺的支持;同时,斐洛德谟斯文本也没有明确表露出芝诺会赞同体育竞技。

七 吃人肉

关于食人方面的证据,我们只能依赖于克律希珀斯的说法。据恩披里柯的记载,克律希珀斯在其《论恰当功能》(Περὶ τοῦ καθήκοντος)中讨论了双亲的葬礼,并暗示说身体是无关紧要的,只要双亲的尸体适宜食用,我们可以把他们当作食物,正如我们也可以如此处置我们自己的断肢(《皮浪学说述要》3.247-248;比较《驳学问家》11.188-196)。显然,这里是在批判丧葬仪式方面的“恰当功能”。或许为此,克律希珀斯曾收集过不同民族的葬礼典仪,据说西塞罗对其中有些例子感到厌恶以致避开不谈。[43] 我们有理由推想,估计有些风俗涉及到吃人了,尤其是考虑到西塞罗已经列举了波斯祭司和许尔卡尼亚人(Hyrcanians)骇人的葬礼,即把尸体扔给兽类吞食。因此,就像论证乱伦那样,克律希珀斯这里也很可能利用了外族的宗法。进一步,既然克律希珀斯的《论政制》一书也明确提到人们可以享用自己身体上意外割下的适于食用的肉,那么我们也许可以猜测——但仅仅是猜测——芝诺也会赞同乃至像克律希珀斯那样论证吃人肉这一骇人的行为。不管怎样,食人主张有其犬儒渊源,因为第欧根尼曾说“吃人肉并非是什么不洁的事情”(《名哲言行录》6.73)。

西藏天葬

还是类似于乱伦的情况,我们需要寻找食人肉的理由。但仅仅依靠恩披里柯的记述,我们并不能期待能有所发现。因为克律希珀斯只是说人的肉体是中性的,这本身并不必然意味着应当吃食死人或活人的肉;除非我们从犬儒视角来理解中性事物的观念。幸运的是,拉尔修的一句话倒是能够提供出有价值的信息:“根据周围的情形(κατὰ περίστασιν),智者甚至会吃人肉”(《名哲言行录》7.121)。这意味着吃人肉并非恒定不变的道德规则。只有当智者通过理性判定某类特定情况的出现,在其中原先关于禁止同类相食的习俗不再有效,这时吃人肉才是允许。尽管现有文献未曾记载这里所谓的特殊情况到底是或可能是什么,但类似于奥利金列举的那个赞成乱伦的例子,我们在此或许也可以举出一个同样稍显极端的实例,那便是,当出现饥荒时吃人肉是许可的。

八 结语

通过上述,我们比较具体地分析了芝诺为智者城邦制定或可能制定的各种违背“意见”的准则。或许,芝诺及其追随者之所以会如此得“知性真诚”而几乎不顾所谓的隐微术(esotericism),是因为他们要突出强调智者及其城邦的德性的重要性。这就难免使得那些准则被视为犬儒主义的。但需注意,这种勾联只能基于字面意义上,我们不能忽视这些准则背后的理据往往是非犬儒式的,特别是共同体利益这个理由。主要是在这种认识之下,我们也看到他们中有不少其实是在直接针对柏拉图的学说,这就在重要的意义上使得《政制》一书重新置于古典的语境之中。

注释

[1] 芝诺的Πολιτεία通常被英译为Republic,以便对应柏拉图同名著作的标准英译名。但根据斯科菲尔德(M. Schofield)的观点,芝诺这部著作在主题和篇幅上非常接近色诺芬的Πολιτεία of the Spartans,旨在处理理想公民的问题,因此应当翻成The Citizen System(《公民体制》),参《捍卫城邦——哲人王及其他典范》(Saving the City: Philosopher-Kings and Other Classical Paradigms),London:Taylor & Francis e-Library,2005,页52-54。考虑到色诺芬的那本著作一般译为《斯巴达政制》,故而我们可以将芝诺这本书的书名译成《政制》。[2] D. Laertius,《名哲言行录》(Lives of Eminent Philosophers),R. D. Hicks编译,Cambridge,MA:Harvard University Press,1925,7.4;中译本参拉尔修,《名哲言行录》,徐开来、溥林译,南宁:广西师范大学出版社,2010。尤参斯科菲尔德,《廊下派的城邦观》,徐健、刘敏译,北京:华夏出版社,2016,页12-36。

[3] Cicero,《论义务》(De Officiis),W. Miller编译,Cambridge,MA:Harvard University Press,1913,1.148;中译本参西塞罗,“论义务”,收于《西塞罗文集(政治学卷)》,王焕生译,北京:中央编译出版社,2010。[4] 对《政制》更详细的批判和辩护,参菜园派哲人斐洛德谟斯的《论廊下派》(Philodemus’ de Stoicis)卷九至卷十七,转引自D. Dawson,《诸神的城邦——希腊思想中的共产主义乌托邦》(Cities of the Gods: Communist Utopias in Greek Thought),New York:Oxford University Press,1992,页159注59,页169-170。[5] 《名哲言行录》7.32-34;参斯科菲尔德,《廊下派的城邦观》,前揭,页21-27。[6] 在Baldry(“芝诺的理想国”[“Zeno’s Ideal State”],载于The Journal of Hellenic Studies Vol. 79,1959,页4)辑录这段文本时给出的正确标点符号的启发下,斯科菲尔德敏锐地注意到现在时单数四格分词παριστάντα[并列起来;比较]从属于不定式λέγειν[说],因此(2)下面的内容是一个句子,参《廊下派的城邦观》,前揭,页13,注1。这一处理也为Vogt所遵从,参《法律、理性和宇宙城邦——早期廊下派的政治哲学》(Law, Reason, and the Cosmic City: Political Philosophy in the Early Stoa),New York:Oxford University Press,2008,页30,注21。可比较Hicks的处理,他认为“还是在《政制》中”开启了另一种观点的陈述,参D. Laertius,《名哲言行录》,前揭,页144-145;广西师大译本从之,参拉尔修,《名哲言行录》,前揭,页320。此外,Baldry提醒我们(2)中的“结果是……”显然并非来自《政制》,而斯科菲尔德以及Vogt都用括号来标示,笔者从之。最后,斯科菲尔德和Vogt将ἐχθροὺς καὶ πολεμίους分别译成personal and public enemies(私人的和公共的敌人)与personal and political enemies(私人的和政治的敌人),这似乎不妥。笔者更愿意像广西师大译本那样从Hicks译本,把ἐχθροὺς翻译为foemen[仇人]。[7] J. Mansfeld,“拉尔修论廊下派哲学”(“Diogenes Laertius on Stoic Philosophy”),载于Elenchos 7,1986,页328-351;斯科菲尔德遵循了这一看法,参《廊下派的城邦观》,前揭,页23。但Baldry暗示,芝诺并非像犬儒那样反对普通教育,而只是在反对柏拉图关于普通教育的改革建议,同时芝诺本人的替代方案体现在他的《论希腊教育》(Περὶ τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας)、《荷马问题》(Προβλημάτων Ὁμηρικῶν)以及《论诗的聆听》(Περὶ ποιητικῆς ἀκροάσεως)中(《名哲言行录》7.4),参“芝诺的理想国”,前揭,页5,注4;这个观点也为Dawson所坚持,参《诸神的城邦》,前揭,页175-177。不过,即便芝诺确实在这三本论著中打算批判柏拉图对荷马的解读(事实上矛头指向的哲人不仅仅是柏拉图,参A. A. Long重要但略显极端的研究,《廊下派研究》[Stoic Studies],Cambridge:Cambridge University Press,1996,页58-84),这也并不代表《政制》中所谓的“普通教育”就是特指柏拉图笔下的普通教育。而且,如果说存在着这种特指,那么我们很难解释这为何会引起某些非廊下派哲人的敌视。因此,Mansfeld和斯科菲尔德的主张显得更有说服力,但我们或许可以在Baldry和Dawson的启发下补充说,《政制》反对的广泛意义上的希腊普通教育中可能包括柏拉图革新后的普通教育。[8] 《名哲言行录》6.103-104;比较6.27-28,73。Hicks将τοῖς ἀλλοτρίοις译成by alien influences(受外来影响),似乎不甚贴切,参见D. Laertius,《名哲言行录》,前揭,页106-107。[9] J. M. Rist,《廊下派哲学》(Stoic Philosophy),Cambridge:Cambridge University Press,1969,页69-77;A. Erskine,《希腊化廊下派》(The Hellenistic Stoa),New York:Cornell University Press,1990,页15。[10] H. von Arnim,《早期廊下派辑语》(Stoicorum Veterum Fragmenta),Leipzig:K. G. Saur Verlag,1903-1924,3.104,294;Seneca,《书简》(Epistles),R. M. Gummere编译,Cambridge,MA:Harvard University Press,1953,88.25-89.5。[11] 《名哲言行录》6.12,参斯科菲尔德,《廊下派的城邦观》,前揭,页23-24。[12] Plutarch,《论亚历山大大帝的机运或德性》(On the Fortune or the Virtue of Alexander),收于Moralia,IV,F. C. Babbitt编译,Cambridge,MA:Harvard University Press,1936,329A-B。[13] Long和D. N. Sedley(《希腊化哲人》[The Hellenistic Philosophers],Cambridge:Cambridge University Press,1987,67A)把δήμους译为parishes,Baldry(”芝诺的理想国”,前揭,页13)和Dawson(《诸神的城邦》,前揭,页170)则译成demes:两种译法似乎都旨在强调δήμους与前面的πόλεις之间的区别。但斯科菲尔德建议将其翻成peoples([各个]民族),因为普鲁塔克随后表明亚历山大意让所有人成为一个δῆμον[民族](《论亚历山大大帝的机运或德性》330D);还说这里的“城邦”和“民族”好像是同义的,正如亚历山大里亚人克雷芒的一份文本所表明的(《杂缀集》[Clement of Alexandria,Stromateis]4.26,收于《早期廊下派辑语》3.327:ἡ πόλις καὶ ὁ δῆμος),参《廊下派的城邦观》,前揭,页143,注1。这个建议的支持者,例如P. A. Vander Waerdt(“芝诺《政制》与自然法起源”[“Zeno’s Republic and the Origins of Natural Law”],收于The Socratic Movement,P. A. Vander Waerdt编,New York:Cornell University Press,1994,页282,注35),以及Vogt(《法律、理性和宇宙城邦》,前揭,页86,注43)。比较接下来的δημότας[平民同胞]。[14] 主要基于这一点,斯科菲尔德认为普鲁塔克的整个记述几乎不能作为《政制》中的观点,参《廊下派的城邦观》,前揭,页143-153。但这显然是夸大了事实,对此Waerdt给出了令人信服的批评,详参“芝诺《政制》与自然法起源”,前揭,页282-283,注36-38、44。[15] 关于苏格拉底,参亚里士多德,《政治学》,吴寿彭译,北京:商务印书馆,1965,1260a14-24;柏拉图,“枚农篇”,收于《柏拉图对话集》,王太庆译,北京:商务印书馆,2004,72a-73c。关于安提司忒涅斯,参《名哲言行录》6.12。关于芝诺,参S. Empiricus,《皮浪学说述要》(Outlines of Pyrrhonism),R. G. Bury编译,Cambridge,MA:Harvard University Press,1957-1961,3.245。[16] K. M. Vogt,《法律、理性和宇宙城邦》,前揭,页86-90。也正是由于持有这一可疑的主张,作者对芝诺那些悖论的解读(页20-64)出现了不小的歪曲。[17] 关于亚历山大的世界主义观念,学界存在争议。M. H. Fisch认为亚历山大本人并没有这样的观念,是其麾下的那位犬儒哲人俄涅希克里托斯(Onesicritus)附加给他的,而芝诺也借鉴过这位犬儒的著作,参“亚历山大与廊下派”(“Alexander and Stoics”),载于The American Journal of Philology,Vol. 58,No. 2,1937,页129-151。但W. W. Tarn正确地指出犬儒的世界主义是消极的,因此一种积极的世界主义不可能是俄涅希克里托斯首创的。不过,Tarn接下的结论就显得极端了,因为他说是亚历山大首先建立了那种积极形式的观念,而后来的芝诺采纳了它,参“亚历山大、犬儒派和廊下派”(“Alexander, Cynics and Stoics”),载于The American Journal of Philology,Vol. 60,No. 1,1939,页41-70。正如Baldry所说,事实上早期希腊作家那里就存在着某种世界主义思想,而亚历山大那些看起来具有世界主义性质的观念实际上很可能只是偶然的政治策略罢了。然而,我们没有必要同意Baldry最终给出的另一种极端的结论,那就是彻底否认亚历山大的征服与芝诺的世界主义的联系,尤参《希腊思想中的人类统一》(The Unity of Mankind in Greek Thought),Cambridge:Cambridge University Press,1965,页113-166。[18] 详参毛丹、徐健,“廊下派政治哲学的三个维度”,载于《浙江大学学报(人文社会科学版)》2014年第5期,页42-44。[19] Hicks将那个共妻界定直接意译成with free choice of partners,参见D. Laertius,《名哲言行录》,前揭,页234-235;类似地,广西师大版译作“只要两情相悦”,参拉尔修,《名哲言行录》,前揭,页355。比较下文援引的《论廊下派》卷十九 5-12,转引自M. Schofield,《捍卫城邦》,前揭,页57。亦参J. M. Rist,《廊下派哲学》,前揭,页66-67;A. Erskine,《希腊化廊下派》,前揭,页25。[20] 柏拉图,《理想国》,顾寿观译,吴天岳校注,长沙:岳麓书社,2010,458d。[21] H. C. Baldry,”芝诺的理想国”,页9;M. Schofield,《捍卫城邦》,前揭,页57;D. Dawson,《诸神的城邦》,前揭,页182-183。但Rist反对说,智者间的和睦共处是自然的,无需通过引入共妻来确保,参《廊下派哲学》,前揭,页66。对此Erskine恰当地驳斥道,Rist忽视了城邦环境包括共妻营造的条件对廊下派的重要性,因为他们会对儿童或曰潜在的智者产生影响,参《希腊化廊下派》,前揭,页25;亦参K. L. Gaca,“早期廊下派的爱若斯——芝诺和克律希珀斯的性伦理学及其对希腊爱欲传统的评价”(“Early Stoic Eros: The Sexual Ethics of Zeno and Chrysippus and their Evaluation of the Greek Erotic Tradition”),载于Apeiron: A Journal for Ancient Philosophy and Science,Vol. 33,No. 3,September 2000,页234。[22] J. M. Rist,《廊下派哲学》,前揭,页67;M. Schofield,《捍卫城邦》,前揭,页181,注66。[23] H. C. Baldry,”芝诺的理想国”,前揭,页9-10;A. Erskine,《希腊化廊下派》,前揭,页25-26。[24] 柏拉图,《理想国》,前揭,459a-d;《名哲言行录》6.11,72。[25] 转引自M. Schofield,《捍卫城邦》,前揭,页57。[26] 《皮浪学说述要》3.243-249;比较S. Empiricus,《驳学问家》(Against the Professors),R. G. Bury编译,Cambridge,MA:Harvard University Press,1949,11.188-196。[27] Plutarch,“论廊下派的自相矛盾”(On Stoic Self-contradictions),收于Moralia,XIII:2,H. Cherniss编译,Cambridge,MA:Harvard University Press,1969,1044F-1045A。[28] Dio Chrysostom,《讲辞》(Discourses),J. W. Cohoon编译,Cambridge,MA:Harvard University Press,1932-1951,10.29-30。[29] P. A. Vander Waerdt,“芝诺《政制》与自然法起源”,前揭,页298-301。但Dawson认为奥利金的解释很可能是后来那些对乱伦学说感到不安的廊下派哲人提出的,而更可行的解释是共妻本身就要求主张乱伦,参《诸神的城邦》,前揭,页181-184;Gaca持有同样的主张,参《早期廊下派的爱若斯》,前揭,页235,注80。首先,他们无法证明奥利金的文本是不可信的,尤其是考虑到它明显符合芝诺最先提出的恰当功能(καθῆκον)理论(《名哲言行录》7.108);其次,正如柏拉图的情况表明的,这层关系未必意味着要求主张乱伦。[30] F. H. Sandbach,《廊下派》(The Stoics),London:Bristol Classical Press,1989,页117-118。[31] 柏拉图,《法律篇》,张智仁、何勤华译,孙增霖校,上海:上海人民出版社,2001,页169-195。[32] H. C. Baldry,”芝诺的理想国”,前揭,页10-11;A. Erskine,《希腊化哲人》,前揭,页24;M. Schofield,《捍卫城邦》,前揭,页57,页181注70。相反,Dawson认为芝诺并没有针对工匠,而只是在反对迷信,参《诸神的城邦》,前揭,页216,注35。但诚如斯科菲尔德指出的,这显然是对“修建者或工匠造出的东西根本没有多大价值”这句话的过于乐观的解读。[33] H. C. Baldry,”芝诺的理想国”,前揭,页11。[34] 《论廊下派》卷十五 31—卷十六 4,参M. Schofield,《捍卫城邦》,前揭,页57-59。[35] 亚里士多德,《政治学》,前揭,1331a31-b13。参Schofield(《捍卫城邦》,前揭,页58)对Dawson(《诸神的城邦》,前揭,页180)的批评。[36] 柏拉图,《法律篇》,前揭,页153。[37] 柏拉图,《理想国》,前揭,370e-371e。[38] 《论廊下派》卷十六 6-9D;《名哲言行录》6.20-21,71;参斯科菲尔德,《廊下派的城邦观》,前揭,页25-26。[39] 详参M. Schofield,《捍卫城邦》,前揭,页140-154。[40] H. C. Baldry,”芝诺的理想国”,前揭,页10。[41] 《论廊下派》卷十九 17-22,转引自M. Schofield,《捍卫城邦》,前揭,页58。[42] 柏拉图,《理想国》,前揭,452a-b,457a-b。[43] Cicero,《图斯库卢姆论辩录》(Tusculan Disputations),J. E. King编译,Cambridge,MA:Harvard University Press,1927,1.180。

作者简介

徐健,浙江金华人,法学博士,贵州大学公共管理学院副教授,“经典与解释系列之廊下派集”主编,主要从事西方政治哲学史研究。