滑坡谬误是一种常见逻辑谬误,估计我们大多数人在生活中都遇到过,或者犯过这一谬误。

滑坡谬误(Slippery slope)定义是:不合理地使用连串的因果关系,将“可能性”转化为“必然性”,以达到某种意欲之结论。但其实每个的推断还有很多不同的可能性,却武断地将某个可能性引伸成为必然性,然后串联这些不合理的因果关系,推断成一件毫无关联的结果,这就是滑坡谬误。文革时期曾经出现的上纲上线,就是滑坡谬误的典型例子。

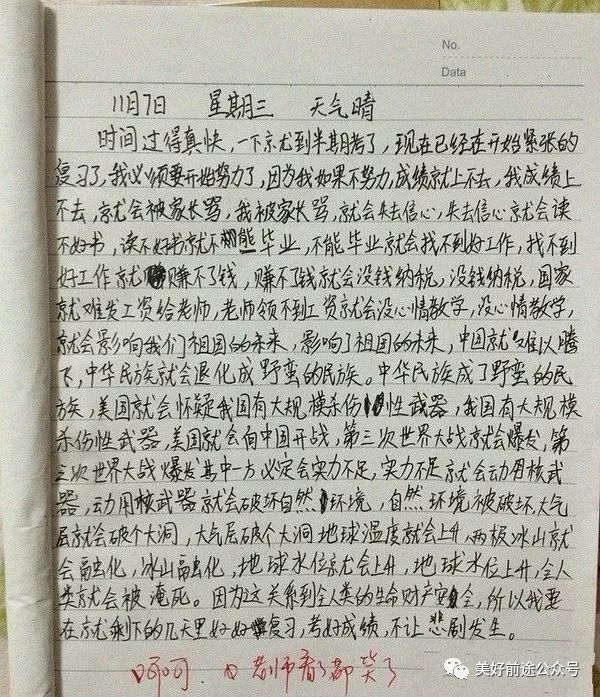

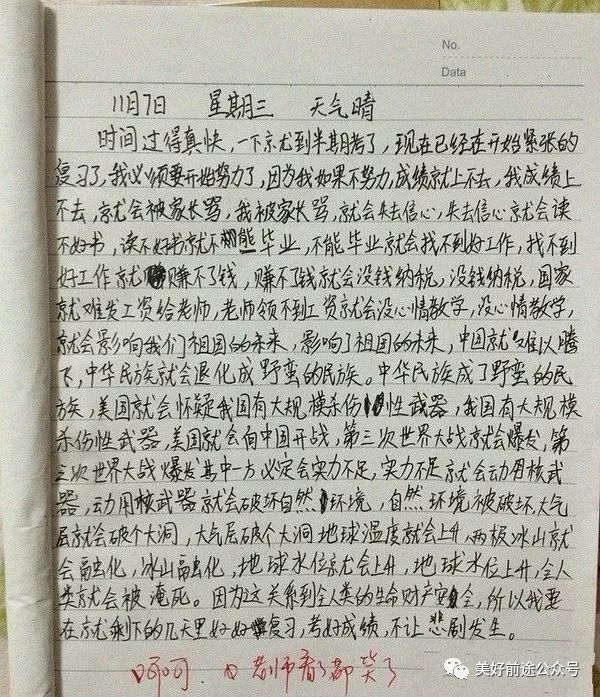

再举个大家“耳熟能详的例子”:必须好好学习!如果不好好学习,就上不了好高中、上不了好大学、找不到好工作,就只能扫大街!你难道想一辈子扫大街吗!!!

滑坡谬误的问题在于,每个“坡”的因果强度不一,有些因果关系只是可能、而非必然,有些因果关系相当微弱,有些因果关系甚至是未知或缺乏证据的,因而即使A发生,也无法一路B、C、D…滑到Z,Z并非必然(或极可能)发生。

相对地,如果有充足证据显示每个“坡”都有合理、强烈的因果关系,那么就不构成滑坡谬误。比如这个:“如果你从楼下跳下去,那你就死定了,那你的父母就没人养了,那他们会非常痛苦,那你就是不孝子。所以为了担当孝道,你还是不要从楼上跳下去。” 这个推论就是合理的,因为它的每一步都是成立的。只有在这种情况(充分条件的推导)下,否定结论才能否定前提。

那么怎么甄别与应对呢?

其实在遇到长篇推理的时候,只要在每一步推导的时候问一句“为什么”和“万一……”就好了。打破必然性就是给它找个例外——另一种可能。如果推理的时候是“可能”,那么结论也一定是“可能”。

在教育孩子方面,家长要尽量避免这种为了目的,而构建的不合理的逻辑话语方式。当孩子用这种逻辑谬误的话语沟通时,家长要有能力指出,并协助孩子构建合理的逻辑链条。

我们生活中有太多的滑坡谬误的例子,只是我们经常习惯性的使用或接受,没有独立思考,不太容易察觉,例如我们会担心孩子今天浪费了时间来玩游戏,导致作业没完成,作业没完成,上课被老师骂,老师骂了,伤害了自尊心,然后就无心学习了,最后一事无成。这样的一路下滑的推论,结论的影响越来越大。

下面这个例子跟大家共乐: