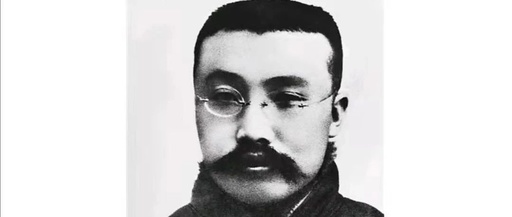

李大钊是中国共产主义运动的先驱,伟大的马克思主义者,杰出的无产阶级革命家,中国共产党的主要创始人之一。他毕生都在为中华民族救亡图存的革命事业奔波奋斗,尤其在译介传播马克思主义、创立中国共产党等方面功绩卓著。

李大钊在社会科学许多领域留下了丰富的理论遗产,一直是中共党史、中国现代史研究领域的重点人物,特别是 20年来,国内学界立足多个维度展开了广泛探讨和深入研究。

今年适逢李大钊诞辰 130周年,认真梳理 20年来我国学界关于李大钊的研究现状及代表性观点,一方面可以展现已取得成果的概貌,另一方面也便于分析现有研究的薄弱点并指明未来继续深化研究的路向。

一、总体研究概况

自 1999年以来的 20年间,学者们聚焦李大钊的生平活动和思想主张各抒己见,提出了诸多观点,形成了丰硕成果。

(一)研究专著和论文纷呈涌现

20年来,国内学界以李大钊的生平、革命活动和思想主张为主题出版了一系列研究专著。主要有:朱成甲著《李大钊早期思想与近代中国》(人民出版社 1999年版)、吴汉全著《李大钊与中国现代学术》(河北教育出版社 2002年版)、宋霖著《李大钊家族史研究》(安徽人民出版社 2005年版)、张文生著《李大钊史学思想研究》(中国社会科学出版社 2006年版)、杨洪章等著《李大钊思想与著作研究》(中央文献出版社 2008年版)、朱志敏著《李大钊传》(红旗出版社 2009年版)、王洁主编《李大钊北京十年:交往篇》(中央编译出版社 2010年版)、裴赞芬与宋杉岐著《李大钊与早期中国共产党》(河北教育出版社 2011年版)、吴汉全著《李大钊早期思想体系与中外思想文化》(吉林人民出版社 2014年版)、秦川编著《五四新文化运动先驱者:李大钊》(四川大学出版社 2015年版)以及董宝瑞著《李大钊评传》(燕山大学出版社 2017年版)等,这些精品力作将李大钊研究的整体水平提升到了一个新高度。

此外,在中国知网系列数据库以“李大钊”为篇名和主题分别进行检索发现,1999年至2018年间分别收录了近 2000篇和近 4000篇文章,这一数据充分反映了学界对李大钊研究的高昂热情。其中综述或述评类的代表性成果有:彭学涛和龙心刚的《近五年来李大钊研究综述》(《党史研究与教学》1999年第 4期),侯且岸的《1994年—2000年李大钊研究述评》(《北京党史》2001年第 6期),储文静的《新世纪以来李大钊研究综述》(《党史研究与教学》2004年第 4期),吴汉全的《近 10年李大钊研究的进展及相关问题的讨论》(《近代史研究》 2006年第 4期),朱志敏和李梦云的《2004年以来李大钊研究述评》(《教学与研究》2011年第 7期),李亚男和王久高的《五年来(2012—2016)李大钊研究综述》(《中共石家庄市委党校学报》2017年第 5期)等。这些文章立足多维度、多视角对李大钊研究的现状进行了梳理、归纳和评析。

这些专著和论文,内容涉及李大钊的生平活动和政治思想、文化思想、哲学思想、经济思想、史学思想、教育思想、新闻思想、军事思想等方面,拓展了李大钊研究的广度和深度。

(二)研究视角宏阔,学术会议探讨形式凸显

20年来,随着党和国家对哲学社会科学研究的愈发重视和大力支持,国内学界对马克思主义理论、政治学和历史学等学科方向的研究热情日渐高涨。在此背景下,有关李大钊的研究成果甚为丰硕。

通过对相关文献资料的整理分析可知,国内学者对李大钊的研究不仅包括文本释读和生平活动述写,还涉及现代政治学角度的理论阐发,历史学角度的历程梳理,同时亦涵盖考辨性的争鸣和学理性的交锋,形成了研究视角的宏阔局面。

此外,学术会议探讨形式凸显。20年来,以李大钊诞辰周年纪念为契机召开了规格高低不等和规模大小不一的各类学术研讨会。譬如,1999年 10月 29日,中共中央宣传部、原中共中央文献研究室、原中共中央党史研究室举行《李大钊文集》出版暨纪念李大钊同志诞辰 110周年座谈会。时任中共中央政治局常委、国家副主席的胡锦涛在讲话中强调,要积极学习和研究李大钊的思想理论遗产。2009年 10月 28日,纪念李大钊同志诞辰 120周年座谈会在北京举行,时任中共中央政治局常委、中央书记处书记、国家副主席的习近平发表讲话强调,李大钊同志留下的思想遗产永远不可磨灭。2014年 10月29日,河北省社科院、河北省李大钊研究会主办的纪念李大钊诞辰 125周年座谈会在石家庄举行。与会专家学者围绕李大钊的生平、著作、建党思想、民族复兴思想等内容进行了深入探讨。

这些学术活动大体反映了学界关于李大钊生平活动和思想主张研究的趋向,有力推动了李大钊研究的进一步发展。

二、研究的主要关注点

自 1999年李大钊诞辰 110周年以来,国内学界以李大钊的生平活动和思想主张为核心论题,形成了一系列高质量的理论成果。

(一)关于李大钊与马克思主义中国化研究

李大钊与马克思主义中国化一直是李大钊研究中备受学界关注的一个重要论题。20年来,学者们立足双重视角对此问题进行了探讨。

一是李大钊之所以能推动马克思主义中国化的主客观条件。从主观层面看,李大钊具备良好的个人素质:其一,勤思好学品质,认真学习、研究并较全面、准确地掌握了马克思列宁主义;其二,深厚的爱国主义情怀;其三,铁肩担道义的社会责任感和理论联系实际的务实工作作风;其四,对共产主义事业无比坚定的信念。同时,李大钊在探索救国道路过程中,其学术价值取向、人生追求与马克思主义的理论品格之间能自然地契合相通。

从客观层面看,以李大钊为代表的中国先进分子之所以能够接受马克思主义,并在指导中国革命的过程中日益使其中国化,是近代中国社会发展的客观需要。近代中国民族民主革命迫切需要新的科学理论和新的思想武器。

二是李大钊在推动马克思主义中国化的进程中,作出了不可磨灭的伟大贡献。李大钊作为坚定的共产主义者,在对科学社会主义思想进行直接而又热情洋溢的讴歌、缜密而又富于远见的探索以及不懈而又富于创新的躬行过程中,为推动马克思主义中国化作出了开创性贡献。主要体现在三个方面:其一,他最早宣传十月革命和传播马克思主义,为马克思主义中国化提供了思想前提;其二,他参与中国共产党的发起和创建工作,培养了一批青年马克思主义者,为马克思主义中国化确立了政治组织保障;其三,他倡导理论联系实际原则,为马克思主义中国化提供了方法论原则。总之,李大钊在马克思主义中国化方面从学理到实践以及理论与实践的结合等领域作了诸多探索,为马克思主义中国化打下了坚实基础。

(二)关于李大钊与中国共产党创建的研究

李大钊是中国共产党的主要创始人之一。因此,研究李大钊,其与中国共产党的创建是一个重要论题。20年来,学者们聚焦这一命题展开探讨,成果丰硕。

一是李大钊参与中国共产党创建的主客观因素。中国共产党的创立,决不是孤立的、偶然的,而是中国历史发展在特定条件下的必然产物,是李大钊等中国先进分子在探寻救国道路过程中,应中国的历史需要自觉接受俄国十月革命新潮流的必然结果。具体来说,从主观上看:李大钊具有崇高的爱国主义精神,在一心为民族解放事业“深研政理”的长期过程中找到了一个“良策”,就是在中国建立起一个能够承担起再造理想的青春中华使命的革命政党——中国共产党。

从客观上看:俄国十月革命的爆发,不仅给中国送来了马克思列宁主义,还使中国的先进分子看到了无产阶级革命政党的巨大威力。也就是说,正是在俄国十月革命的影响下,李大钊决心要在中国建立像列宁领导十月革命取得胜利那样的革命政党。另外,当时历史境遇下党派林立、泥沙俱下的乱象亦为李大钊参与中国共产党创建起到了客观推动作用。辛亥革命后,当时中国社会上已有中国国民党、中华革命党等规模不等的政党、政团等政治组织 200余个,李大钊认为这些政党均自私自利,不能为民众谋福利。这种客观情境激发了他创立新型革命政党的决心。

二是李大钊作为推动马克思主义中国化的先驱,在中国共产党的创建过程中作出了巨大贡献。其一,思想层面。李大钊深入学习研究、多种渠道传播、自觉捍卫马克思主义,这为中国共产党的创立铺设了思想理论基石。其二,组织层面。李大钊通过社团组织整合多种社会重建力量,在李大钊的教育和指导下,学生社团中的优秀分子逐步成长为马克思主义者,为中国共产党的创建输送了源源不断的新鲜血液。有学者以“早期党组织”为切入点指出,李大钊在北京创建中共早期组织的同时,还积极推动全国其他各地共产党早期组织的建立,这为建党进入实践阶段作了组织准备。其三,实践层面。李大钊较早地以探索精神把马克思主义应用于中国革命的具体实践之中。特别是号召并指导先进知识分子把马克思主义灌输到工人运动中去。在李大钊的带动下,一大批立志救国的先进分子选择和掌握了马克思主义,并在马克思主义的指导下,开始了实践运动,为中国共产党的成立奠定了实践基础。

(三)关于李大钊的主要学术思想研究

20年来,学者们聚焦李大钊的学术思想进行研究,视角纷繁,理论主张多元。现择取其中三个代表性方面进行阐述:

民主思想。有学者对李大钊社会主义民主政治思想的主要内容进行了概述:资产阶级的平民政治要发展为无产阶级的平民政治;社会主义不仅不排斥自由,而且要发展自由;社会主义条件下人的个性和自由的发展应在个人与社会、自由与秩序有机统一的基础上进行。

文化思想。这方面研究主要集中于李大钊的传统文化观和探索中国先进文化前进方向的思想等方面。

其一,李大钊的传统文化观。在由传统知识分子向现代知识分子、由资产阶级民主主义者向马克思主义者转变过程中,李大钊对“孔子及其儒学、东西文化差异”等问题的认识不断深化,最终形成了独具特色的传统文化观。

其二,李大钊探索中国先进文化前进方向的思想。李大钊以其对民族存亡的忧虑和对世界文化发展征程的深切思考,与时俱进地对文化发展道路进行不断地选择和探索。在中国文化建设上,李大钊提出了一些非常重要的观点:一是用科学来引导中国先进文化;二是从经济变革的需要来论证中国文化前进的方向;三是立足世界的整体性来思考中国先进文化的重新建构,倡导汲取人类的先进文化;四是强调中国先进文化必须具有深刻的内涵,必须具有主义的引导;五是预见中国先进文化的前进方向将朝社会主义方向发展。

哲学思想。李大钊是在中国较全面地传播和建构马克思主义哲学的先驱。20年来,李大钊哲学思想备受学界关注,相关成果集中表现在以下两个方面。

其一,李大钊的人生哲学思想。人生哲学是李大钊哲学思想体系的重要组成部分,主要包含人生价值、人生最高理想、创造青春之中华的唯一使命和重视知识对人生的指导作用四个方面。有学者从人生哲学范畴和人生课题两个角度对李大钊人生哲学的主要内涵进行了概述。具体说来,前者包含人生目的论、人生理想论、人生价值论、人生态度论;后者包含人生修养论、人生信仰论、人生交往论和婚姻家庭观。

关于演进历程,李大钊人生哲学思想的演进分三个阶段,新文化运动前,李大钊的人生哲学思想初具雏形;新文化运动后,形成了李大钊人生哲学思想;俄国十月革命后,探索建立以爱国求真淡泊名利为特征的人生哲学体系。

其二,李大钊与马克思主义哲学中国化。马克思主义哲学在中国一出现,就以解决“中国向何处去”的问题为目标,成为中国革命的指南,具有很强的实践导向性。在社会实践中,李大钊以中国国情为基础,努力用更宽广的视野来研究和发展马克思主义哲学,推动马克思主义哲学与中国实际相结合,在理论和实践上都取得了丰硕成果;在推动马克思主义哲学中国化的过程中,为中国革命实践和中国社会发展指明方向。

具体来说,李大钊准确把握了生产力对生产关系、经济基础对上层建筑的决定作用,指出生产力是社会发展的最终决定力量,从而在中国哲学史上第一次对唯物史观的基本思想作了比较完整、系统的阐述,使中国人开始对唯物史观有了比较完整而真切的了解,进而去接受、研究和运用唯物史观来观察中国的历史和现实,思考中国的前途和命运,使马克思主义哲学在中国的运用发展获得了一个富有生机的开端。

除上述三方面内容外,李大钊的史学思想、法学思想、美学思想、社会学思想、图书馆学思想、经济思想、教育思想、伦理思想、新闻思想和军事思想等也极富价值,诸多学者已作探讨,囿于篇幅,此难尽述。

(四)关于李大钊与同期人物关系研究

20年来,李大钊与同期人物的关系研究不断深入。学者们在聚焦人物之间交往的同时更注重对他们的思想主张作对比考察。这方面研究主要涉及陈独秀、胡适、毛泽东等人。

关于李大钊与陈独秀。五四运动爆发前夕,李大钊和陈独秀在北京大学相遇。两人立足社会急剧变革时期的北大,并肩走在时代潮流的最前沿,孜孜探索着中华民族解放运动之路,共同成为中国最早接受和传播马克思主义的先驱。随后,李大钊护送陈独秀离京赴沪,由此谱写了“南陈北李、相约建党”的历史佳话。

作为马克思主义者,二人的民主政治思想存有异同。相同之处是:他们都抨击资产阶级民主,主张劳工阶级专政,对社会主义民主充满憧憬和向往。不同之处是:其一,就如何实现劳工阶级专政来看,李大钊强调革命政党联合,而陈独秀主张劳工阶级直接行动;其二,就无产阶级民主与无产阶级专政关系认识而言,李大钊的认识相对清醒,能与时俱进地阐释民主,辩证看待两者关系,而陈独秀的认识则模糊、片面,甚至有“二元对立”倾向。

关于党建思想,二人在“中国是否建立无产阶级政党”问题上观点趋同,但对政党的指导思想、组织原则、基本纲领和奋斗目标等方面却有各自独到的见解。此外,还有学者聚焦女权思想、人才思想、平等观及十月革命观等方面对李大钊和陈独秀的主张进行了比较分析。

关于李大钊与胡适。1918年 1月以后,胡适和李大钊都已在北京大学任职,他们在很多方面都有密切的交往与合作,自然相互熟知。在“问题与主义”之争中,两人争论的焦点集中体现在解决中国实际问题的实践上,胡适认为要进行逐步改良,反对根本解决,他认为宣传主义的目的是为了解决问题,宣传主义容易抽象化,不易被人理解和接受,如果宣传不当,更无法正确指导问题的解决,不如先解决具体问题,进行一点一滴的改良。李大钊认为问题的解决必须要有主义的引导,胡适所谓的解决具体问题也是要依靠方法去执行,最终还是会回归到“主义”上来。

虽是论战,但李大钊和胡适的观点其实存在一些相通之处:其一,在实践中,李大钊与胡适都主张务实,反对空谈;其二,在对待生活中的具体问题时,李大钊与胡适都主张具体问题具体分析;其三,在引入西方理论时,李大钊与胡适都反对教条主义;其四,在对待马克思的态度上,李大钊坚持宣扬马克思主义,胡适也并没有公开反对马克思主义;其五,在对待经济问题上,李大钊坚持唯物史观,认为经济问题是一切问题的基础,胡适也非常重视经济问题。

关于李大钊与毛泽东。首先,李大钊对引导毛泽东走上马克思主义道路,注重把马克思主义普遍真理与中国革命具体实践相结合,产生了深刻影响。毛泽东早期文化观能超越诸多近代思想家并最终走向科学,以及他能迅速转变为马克思主义者并对中国新文化建设作出重大贡献,与李大钊的影响有紧密关系。

其次,就二人的具体思想主张来说,有同有异。譬如,就“农民”问题,二人存在差异和共识。就共识来看,主要有三个方面:其一,总体上都重视农民运动在中国革命中的地位和作用;其二,在解决农民问题的途径上观点一致,都强调通过农民协会将农民有效地组织起来;其三,在思想上都坚持以马克思主义作为指导思想。就差异来说,二人在研究方法、理论运用以及革命道路的选择等方面都不尽相同。

就“妇女解放”问题,李大钊和毛泽东在妇女受压迫的原因、妇女受压迫的本质以及解决妇女受压迫、受剥削的途径等问题上持有相同的主张。二人的不同之处在于,李大钊对此问题的探索主要是在理论层面,毛泽东则注重理论与实践相结合;在解决策略上,李大钊注重从经济角度来解决问题,毛泽东则更注重对社会制度进行改造。还有学者从社会主义观、民族复兴思想等方面对两人思想的异同进行了辨析。

李大钊与孙中山、瞿秋白、章士钊、蔡元培、冯玉祥、张国焘、王若飞、易象、白坚武、郭须静、罗章龙、高一涵等历史人物的关系也有学者关注,此限于篇幅,不再列述。

三、未来深化研究的几点思考

综上所述,20年来,国内学界聚焦李大钊的生平活动和思想主张形成了一系列丰硕成果,较为全面地呈现了当前李大钊研究的水平和现状。但须看到,此项研究仍有进一步深入探讨的空间。

(一)进一步提升李大钊研究的整体水平

虽然国内学界关于李大钊研究取得了一些成果,但客观上,较之于同期相关历史人物的研究状况,还有一些差距。以 1999—2018年为时间跨度,在中国知网上进行主题检索,与陈独秀相关的文献有 5600余篇,与胡适相关的文献更是多达 10000余篇,而与李大钊相关的文献却不足 4000篇。文献篇数形象直观地说明,这些年来,学术界对陈独秀、胡适等的研究热情较高,而对李大钊的整体研究略显不足。

未来研究中,一方面,从表征“量”的广度上,应进一步拓展李大钊的研究视阈,特别是要实现国内至国外的视野转向;另一方面,从表征“质”的深度上,应“对已形成的研究领域进一步‘深耕细作’”,不断提高李大钊研究成果的思想性、理论性和学术性。

(二)继续厘清李大钊研究的基础性论题

20年来,在李大钊研究上,许多理论观点和学术主张学界已实现普遍性认同。但尚有一些基础性论题仍未达成广泛共识。如果这些基础性论题得不到积极回应和有效解答,李大钊研究的总体性、深入性将受到牵制。

比如,李大钊有些文章、书信资料的稿本考证问题、李大钊学术思想的具体指涉问题、李大钊学术思想的理论特色问题、李大钊接受和宣传马克思主义的内在动因问题、李大钊在参与中国共产党创建过程中的价值贡献问题、李大钊在中国共产主义运动中的历史地位问题、李大钊与中国社会现代化的内在关系问题、李大钊与同期交往密切人物的关系问题以及李大钊的生平评价问题,等等。这些关于李大钊研究的基础性论题亟须学界进一步审思、深化和厘清。

(三)打破李大钊研究中的“冷热不均”格局

就当前研究成果来看,有的领域广受关注,而有的领域则相对冷门。譬如,学者对李大钊早年的思想主张、革命活动以及他促进马克思主义在中国的早期传播、推动马克思主义中国化、参与中国共产党创立等方面的研究较为深入细微,但对其后期状况,如他在北京大学图书馆的理论和实践探索在中国图书馆学思想史上具有何种价值,他在众多社会团体和社会活动中扮演何种角色,他在领导北方地区国共两党组织及诸多群众性运动过程中具体做了哪些工作等方面,还须作进一步深入研究。

实际上,李大钊后期理论观点、革命活动和人际交往在其整个人物形象的勾画中具有相当重要的价值,对这些关注度不高的“冷”论题进行研究,有助于我们从更细微的角度去全面把握和精准透视李大钊其人及思想的全貌。就此来说,打破李大钊研究在内容上的“冷热不均”格局,会是未来学界亟待担负起的学术使命。

(四)继续更新观念,发掘新鲜史料

既有研究也有观念老套、史料陈旧的不足。一些学者只是在固有研究观念和既有成果基础上再作机械性的重复研究,大都是“新瓶装旧酒”的“老生常谈”,致使新见创见难以迭出涌现。

未来学界应着力从两方面寻求新的突破:一方面,尝试以“新时代中国现代化建设”等新的学术研究观念去重审李大钊相关研究,不断使老课题焕发出富有时代感的新意;另一方面,克服固守国内视野的局限,把目光投向国外,去深入发掘、广泛搜集相关的新鲜文献史料,寻找独特新颖的研究视点。可以预见,从这两方面努力,国内学界关于李大钊的研究会内生和焕发出持续性的创新动力。

综上,20年来,国内学界李大钊相关研究虽已取得了长足进展,但仍有进一步提升的空间。研究者仍需扎实稳健推进研究工作,不断把探讨引向深入,推动李大钊研究继续深化发展。

作者:王磊,南京师范大学马克思主义学院博士生

来源:《党的文献》2019年第4期