近日,笔者与吴子祺来到硇洲岛东北部进行田野调查。进行本次田野调查的初衷是吴君为撰写学位论文之故,需调查法据广州湾时期法国殖民者对硇洲岛的管治方式:作为法方在硇洲岛的民政事务代理,设置在淡水的硇洲公局是以何种身份和方式游走于法国殖民者与硇洲当地社会之间?此前吴君已经对位于北港黄屋村的调蒙宫[1]进行过调查,并拓录了保存在该宫的黄梁分收立约碑,根据对碑文的分析认为淡水公局相当于法当局的辅助机构,从法当局领取财政资金,主要负责调解本地诸事宜[2]。

由于黄梁分收立约碑的碑文中提及了调蒙宫曾对来自烟楼及谭井等东北部诸村(碑文中的“吊口”村尚未知对应哪一村落)的船只课以“戏金”,本次调查主要目的在于对硇洲岛东北部村落进行走访,对碑文所涉事实进行查证,并对这些村落的基本情况加以了解。

图1 作者梁衡在考察途中,吴子祺摄于2019年9月15日

硇洲岛北岸地理环境

1

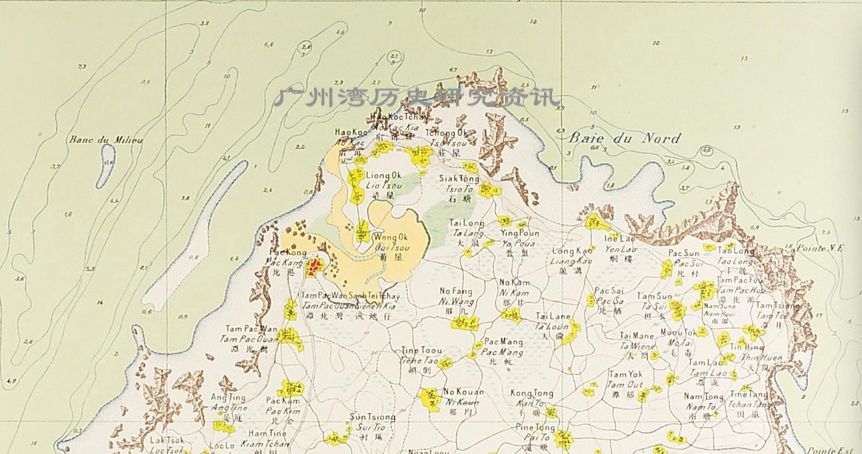

硇洲岛东北部区域北临北湾(Baie du Nord,由烟楼湾与湾仔两片海域构成),北湾西边即调蒙宫所在之北港片区。 该区域的地势由南往北逐渐下降,至岸边多有缓坡。 烟楼村沿岸及附近的海岸遍布黝黑的火山石,沿着宽阔的沙滩渐次铺开。 沙滩向海中延伸距离颇长,沙岸缓浅,船只只能停靠在视线中较远的位置。 据当地村民说,他们的船平日只泊于本村海域,但由于北湾海面开阔,台风来临时,船只将因无任何地形阻挡可依而直面狂风涌浪。 尽管临近的北港淤塞严重,仅能停靠吨位较小的船只,在平日里已无法正常充分地使用,但对于烟楼及其他北湾沿岸的村民而言仍是躲避台风的最佳选项。

囿于目前掌握的有限材料,笔者尚无法完全了解到广州湾时期北湾附近的村民会具体因为哪些原因需要停靠在北港,但是避风应是其中一个动机。每年台风来临时将船只驶往北港躲避台风这一场景,他们的先祖可能也年复一年地重复着。而合作管理北港调蒙宫的黄屋与梁屋两村也就以为调蒙宫供奉的主神陆秀夫演出以求保佑所需费用为由向这些船只征收“戏金”。关于“戏金”的性质,本文将于第三节进行讨论。

图2 烟楼湾近景,笔者摄于2019年9月15日

硇洲岛四周多石,岛北有大量暗礁分布,北港以北海域中的暗礁(庄屋婆礁)甚至可以向海心延伸约五公里。这一点也被我们在考察过程中注意到的一个现象所佐证:北湾沿岸分布着许多灯桩,向过往船只提示航行风险。另外,从图3所标示的等深线可以看出,北港外海域的等深线带比北湾海域的更宽,显示出这一海域的海底比北湾海域更为缓而浅,这可能是因为春、秋、冬三季沿广东沿岸从东北流向西南的南海海流[3]在穿过硇洲岛与东海岛之间宽进窄出的狭窄通道时水流放缓,而此洋流携带泥沙甚多,“珠江夏秋季节入海的细粒泥沙除大部分沉积于河口段和口外海滨以外,另一部分通过粤西沿岸流向粤西近岸和雷州半岛东岸输移,行进过程中又汇入了漠阳江和鉴江等河流的细粒泥沙,更加强了这股泥沙流的强度,其中溶解质扩散运移的范围更广”[4],海流携带下来的大量泥沙因地形限制而沉积在北港附近的海底,而北港可能亦因此而较南港更易淤塞,若其使用放缓,清淤工作有所迟滞,港口很容易因为泥沙灌入而淤积得难以正常使用。

图3 硇洲北部地图,来源:Carte du territoire Kouang-Tchéou-Wan(1935)

地方社会与祭祀

2

以津前码头为起点,从岛屿西部向东北部横贯着一条穿过整个硇洲岛的主干道。此道邻近的村庄皆经由分岔的小路连接到道上,路口处亦有指示牌表明该小路通往哪个村落。

沿着这一主干道下到通往潭北湖村的小路后,我们首先看到村口的一棵大榕树,树下放置着一个闲置已久的制造蔗糖的石磨,提示着制糖业可能曾在该村的经济结构中占有一席之地。沿着村路往前再走百余米就看到了一座坐落在路边的窦氏宗祠,宗祠进门第一阙上有一低矮阁楼,阁楼上设有文昌帝君的神龛。我们在祠堂内见到了正在刻写窦氏祖屋门牌的窦天南老人。

图4 正在刻写门牌的窦天南老人,吴子祺摄于2019年9月15日

窦天南老人向我们介绍了附近村落的状况,其中窦姓村落有五个,分别为潭北湖、担水、宏屋、斗龙和南园,其中潭北湖最大,由南北中三条街巷组成,占据了一点多平方公里土地,这使得它在岛内诸村落中也算规模较大者。村内主要建筑为窦氏宗祠和窦氏祖屋,后者是一个由窦氏宗内各家分别居住的独立院落共同组成的建筑群。

根据老人的叙述,由于硇洲岛在康熙朝多海贼,清政府或为杜绝匪患,或为保护村民,曾将包括该村在内的岛内诸村强制迁移至徐闻,后来才搬迁回来,因此在徐闻仍存留着部分该村的族人。贺喜在硇洲岛的田野考察亦显示“在清初海禁时,岛上几条村曾迁移”,两者相符。笔者据该文的考察认为,这支窦氏可能被归于岛上最早的几个村落之一北村的名下[5]。当我们向老人询问他们与从硇洲走出的广东水师提督窦振彪之间的关系时,老人否认了两者之间存在族谱关系。另外,老人在列举窦姓诸村时并未将亦以窦姓为主的烟楼村包括在内,烟楼与窦振彪系的窦氏对于宗族起源有着共同的理解,即先祖是在宋元鼎革之际跟随宋皇来到硇洲并定居下来的,两者应属同一脉,并且与潭北湖等五村的窦氏无直接关系。

贺喜考察认为硇洲无宗祠存在,而岛内诸大姓中除窦振彪一脉的窦氏保留有简单且不连贯的族谱,其余皆无族谱留存[6]。但以潭北湖村为首的另外一脉窦氏宗族并未被贺的田野考察注意到,这一宗族不仅建有宗祠,宗祠内还保留有完整的族谱。族谱记载他们的一世祖来自硇洲岛深塘村(现已荒废),且未将宗族历史连接至岛外更广阔的历史脉络。族谱还载明了这一祠堂的建造时间为西元1782年。宗族祠堂曾经持有公田,以此生息,每年为族中人丁“分肉”。公田应是以族中共同募集的“青蚨”钱买入,族谱中亦记载了宗族募集钱款并在光绪和宣统年间持续购置田产的账目。土改取消了公田制度后,这些田地被作为地主田分发给村民,至今很多已无人耕种。祠堂阁楼上摆放的文昌帝君神龛据称是岛内唯一一处文昌帝君的供奉处,显示了潭北湖窦氏对教育的重视,宗祠亦曾经具有为族内学童提供教育的职能。但和我们一般认识不同的是,窦氏宗祠并不承担学童的费用,如果村民决定将家中幼童送至祠堂与课,则需支付相应的教学费用。除此之外,窦氏宗祠与我们一般理解的宗祠似乎并无二致。

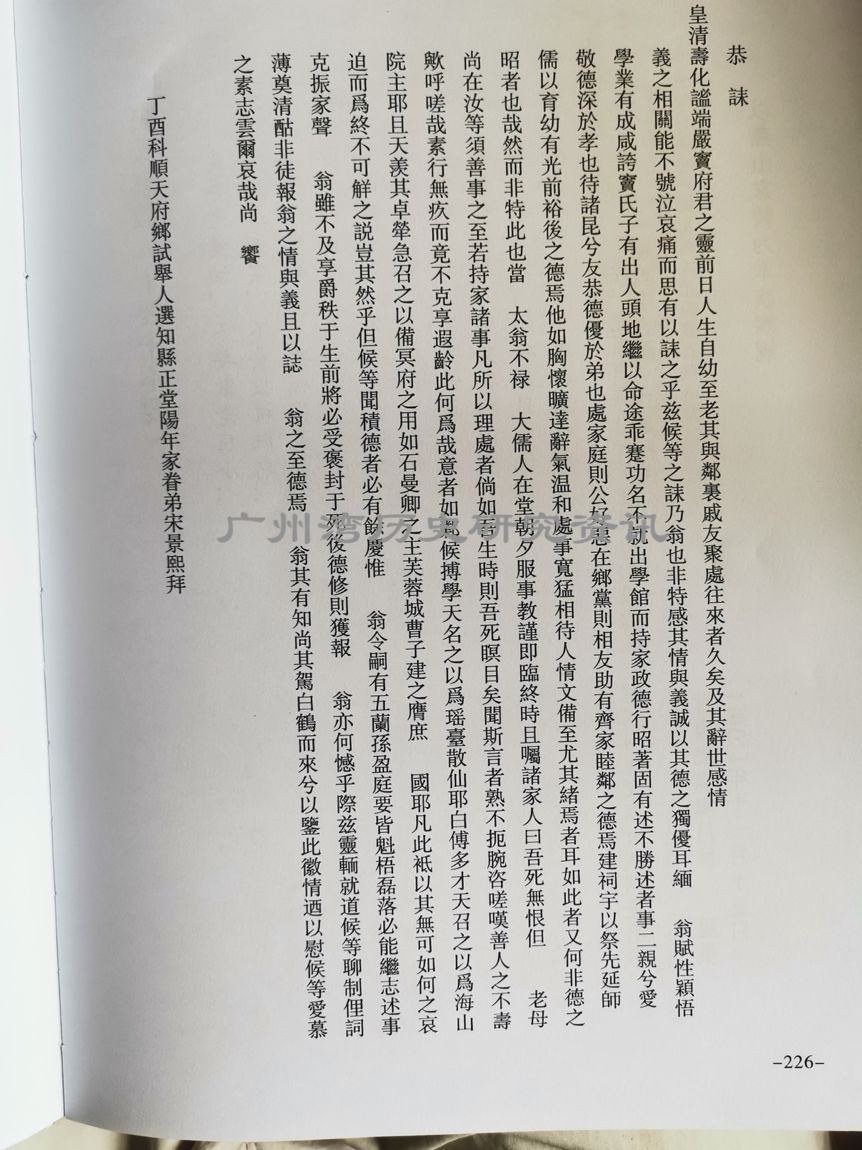

透过宗祠这一场域,氏族祖先在村民日常生活中由生前到身后的方方面面均保持在场:不单是议事和教育等阳世的场合,村民的身后世界中也渗透着祖先的符号。过世的村民在汇入由神主牌组成的先祖群像之前,还需经历一道特殊的仪式:在停棺期间,他们的棺木要被放置在大厅,隐于一块已经历经多次传抄、被称为“恭诔”的幕布后,接受众人的祭奠。据窦氏族谱记载,这一恭诔原属于曾在吴川为吏的三世显祖窦世昌,他“生性恺悌,忠厚慈祥,为人处世,廉让谦先,待人以恕”,乾隆年间卒于任内后,地方官员送上这一恭诔以为悼词。窦世昌因此成为了宗族的榜样,除了存在于一代代长辈的教诲中,他的符号还伴随每一位过世的村民走入他们的身后世界。

图5 窦氏族谱中记载的恭诔全文,吴子祺摄于2019年9月15日

除了祖先崇拜外,潭北湖村亦有神明轮祀。 村中每年都选出六户人家轮流将谭泰圣母之君和景乐圣母之君迎至家中,每逢三月廿二神诞,村中就会举行搭起戏台为神做戏。 此外,村中亦轮祀一名名为相传曾为窦氏族人的“窦五法官”的神明。

潭北湖村的村民主要经济来源为田耕收入,种植甘蔗制造蔗糖亦是村民的收入来源之一。 村中曾有几位掌握了制糖技术的师傅,承接村民的制糖业务,制作出来的土糖装置在陶制糖漏中,再由来自淡水和西营的商人统一收购,我们在村口看到的制糖磨盘就曾被其中某位师傅使用过。 村民中亦有人以渔为业,潭北湖虽不直接毗邻海湾,但由于他们与濒海的斗龙村系同宗,斗龙亦允许他们将渔船停泊在自己的港湾。 他们除了出海打渔外,还在近海区域设置竹制鱼排(“大橧”)捕鱼。 大橧的操作以六人为单位(烟楼村民的说法为两人),参与者以全部人都出钱出力的合伙形式经营,每天驾船前往鱼排收网。 捕捉到的鱼除了自己食用外,还会贩与从淡水过来的鱼商,鱼商统一收购后再贩至西营(即今湛江市霞山区)等地。 据老人说,经由淡水鱼商中转,这些鱼最远甚至可以贩卖到香港。

由于硇洲北部航线常有商船过往,附近村中亦有人做起了抢劫商船的海贼行当。 此时的硇洲海贼已经没有了元代至正年间“其势延水陆数百里”[7]和乾嘉时期“海盗大联盟”[8]的集团规模,转为由几个人组成的零星持枪小团伙,所劫掠的船只类型也相当有限: 由于不愿处理鱼只,他们并不会以渔船为抢劫目标,而吨位较大的火轮他们也无力抢掠,因此只能以一些较小吨位的商船为目标。 老人不讳言他们村中亦有人染指此行,在广州湾时期,村民参与小规模海上劫掠的现象在附近村落中似乎并不新奇。

位于潭北湖村西北部的烟楼村的祭祀方式与潭北湖村以宗祠为中心的祭祀方式不同。 该村坐落着一座名为“太祖行”的庙宇,庙中供奉着象征着“孝”这一价值的会主广福承天烈雷车大元帅和会主广福玉封道果康皇大帝,亦称广福公和广德公。 据说,在某些仪式中,“广德和广福一定要在露天的坡地上经历风吹雨打,以尽孝道”,他们的还孝对象为一尊名为“东岳天齐仁圣长生大帝”的神祇[9]。 根据村民的说法,“太祖行”是车元帅和康皇的固定庙宇,始建于道光年间,而非在每年特定时间内临时搭建的,这似乎与贺喜在《流动的神明》一文中认为的康皇和车元帅没有固定庙宇的说法不同。 [10]烟楼村并没有潭北湖村那样的宗祠,太祖行构成了他们祭祀活动的核心,而他们将“祖”的称谓加于神的身上这一做法也颇耐人寻味: 这在岛内并不是孤例,笔者祖居的西园村村民也将他们拜祭的平天公(即文天祥)称为“公祖”。 这种做法令人想起水上人的宗族建构方式: 黄向春曾指出,福州地区的水上人在创造宗族这种新的历史记忆时产生了“把神庙当作祠堂、祠庙合一”之现象,由于祖先无从考据,水上人就把已有的神明视为祖先,将水部尚书的庙宇视作祖庙。 [11]太祖行中的两位神祇在烟楼村民的生活中可能亦扮演着这种由神而祖的角色。 这种与福州区域经验的相似性虽不足以证明岛上这些宗族是由逐渐上岸的水上人建构的,但从中确实可以看出村民在最初建构宗族时努力的痕迹。

图6 张贴于烟楼村文化楼的简介,笔者摄于2019年9月15日

根据烟楼村民的说法,除游神外,车元帅和康皇的神像会驻于太祖行中,烟楼村以外其他村落的村民平日也会过来祭拜。 当我们问及他们是否会到北港调蒙宫拜祭时,村民们对此予以否认。

另外,贺喜认为烟楼的康皇和车元帅是全岛最重要的神祇,轮祀范围覆盖全岛。 [12]但笔者在走访过程中了解到潭北湖村并不轮祀这两位神祇,而笔者祖居的西园村亦以平天公(即文天祥)的轮祀为核心,对康皇和车元帅这两尊神不甚熟悉,故对贺文中这一说法存疑。 硇洲是否真的存在某种全岛范围内都受到祭祀信仰的神祇? 这是个尚待进一步考察辨明的问题。 至少在东北部这一片区,我们并未发现统一信仰的神祇。

图7 位于烟楼村的太祖行,吴子祺摄于2019年9月15日

以北港为核心的硇洲岛北岸航行设施系统

3

据黄梁分收立约碑载,北港调蒙宫曾向来自北湾附近的船只科以“戏金”。但是北湾附近居民与北港调蒙宫信仰并不一致:前者或者信仰康皇和车元帅等其他神明,或者以宗祠为核心组成自己的祖神祭祀,后者的大王(陆秀夫)信仰并未覆盖到这一区域。前者的祭祀以“孝”的价值为主,后者则以“忠”的价值为主,虽然两者都是儒家教化与当地信仰的结合所产生的现象,但毕竟并不相同。因此,“戏金”的性质并不是由于信仰的原因供奉的香火钱,而是船只使用北港的费用。

此外,根据碑文,北湾附近船只的“戏金”由梁屋村分有,而商船及渔船的则由黄屋村分有,我们似乎可以经由这一细节猜想,烟楼等村船只使用北港的目的与其他以经济目的为主的船只不同:这些来自北湾的船只并不是出于捕鱼或贩卖商品之类的经济目的而停靠在北港,它们只是为了躲避台风才偶尔停靠在此。

硇洲岛北部沿岸的某些村庄分布着一些灯桩,如庄屋、斗龙及烟楼等村,其中烟楼灯桩的修建时间可以大致确认为广州湾时期。而位处北港港口的北港村,据说也曾经矗立着一座类似的灯桩,但前些年已被台风吹倒,而在此前,它的最后一次亮灯约在四十年前。在我们走访烟楼村的时候,村民大多已经记不清楚位于烟楼湾另一侧的庄屋灯桩最后一次亮灯的时间是什么时候,只有一位五十年前嫁到烟楼的老妪记得还曾见到灯桩亮起,但从四十年前起也不再使用了。

图8 位于斗龙村的灯桩,笔者摄于2019年9月15日

我们知道,硇洲岛的南北海域分布着两条航线,这在道光时的《广东通志》中已有记载:“凡舟之从硇洲北而入雷州海头各港,必从广州湾而来。凡舟之从硇洲南而入雷州双溪各港必从砂尾而至。”[13]北航线又有分岔,既可向北前往西营,亦可往南前往雷州徐闻等地。乍看起来,在岛屿北部沿岸设置灯桩是为了服务北航线往来船只的。如今北航线仍然存在,而这些灯桩已经废弃不用,这一方面可能是因为航行技术提高使得它们失去了以往的重要性,但更重要的一个原因可能是,这些灯桩主要服务的对象并非北航线上路过而不停靠的船只,因为其体型较小,照射范围相当有限,对北航线的服务能力不足,它们应是为沿着岛屿北岸行驶并入泊北港的船只指明航路和提示风险而设。上世纪七十年代南港替代了北港,曾经繁荣的北港逐渐衰落淤积,已不再有商船泊入,在同一时期,沿岸的灯桩也随之废弃了。

北港在开辟后曾作为清军驻防部队的军港和民用船只的避风港使用,并且由于其条件优良,长时间服务于附近的渔船和北航线上往来的商船。而从广州湾时期就开始在岛屿北岸陆续修建的诸多灯桩,可能是作为北港的附属设施,辅助过往船只找寻到通往北港的合适航路。

小结

4

通过这次田野调查,我们可以粗略地还原出硇洲岛东北部区域村落在广州湾时期的生活状态。 这一区域存在着两种祭祀方式: 一种是被贺喜称为“轮祀”的多中心祭祀方式,一种则是以宗祠为枢纽的祭祀方式。 前者在贺喜的《流动的神明》一文中已有详尽分析,而后者则未被该文注意到。 这两种祭祀方式有一个共同点,即在其中或多或少都可以看到村民在尝试构造宗族共同体时努力的痕迹。 这些村落过着松散的小团体生活,各自以农作、制糖或渔业为生,但彼此之间并不缺乏合作与联系。 他们可能在宗族力量的统合之下相互之间协调经济活动,如斗龙村容许同宗的潭北湖村利用己方港湾停泊渔船及出海作业; 抑或是通过神明的流动祭祀产生信仰活动上的沟通交流,如烟楼村的康皇和车元帅,以及潭北湖的谭泰圣母之君、景乐圣母之君和窦五法官的轮祀。 另外,他们也通过与淡水商贩的鱼获和蔗糖买卖参与到岛屿北部的贸易线路中去,并且在台风到来时,会集体将船只驶往北港避风。 这些村落中倚靠北港经商的人应该不多,因此后来北港的衰落淤塞对他们的生活并未构成太大影响,只要它仍能为他们的船只提供避风港。

布罗代尔曾言: “刚刚过去的过去和多少能算上遥远的过去合在一起构成了现在的多重性,新近的历史以高速度向我们冲来,更早一些的历史则以较为缓慢的速度、较为隐秘的方式伴随着我们。 ”[14]对于硇洲岛东北部这一区域而言,村落生活底下缓慢地流动着由沙壤土、火山石、宽阔的沙滩和洋流组成的近乎静止的时间线,在其上覆盖着以百年为尺度的,由农渔劳作、宗族建构和神明轮祀等活动组成的流速稍快的时间线。 那些尺度不足百年的事件,如淡水公局的设立、北港的淤塞废弃等,则难以在这一自成规则的区域留下十分深刻的印记。 不过,尽管我们在窦氏宗祠中感受到的时间仍近乎停滞,但随着产业结构的转变,村中务农人数逐渐减少,宗族作为控产机构的职能逐渐淡化,那一从清中叶开始缓慢地流过广州湾时期并延续至今的第二条时间线也已经缓慢地发生着改变。