赵珩 生于1948年,北京人。作家,原北京燕山出版社编审、总编辑。著有《老饕漫笔》《彀外谭屑》《旧时风物》《百年旧痕》《逝者如斯:六十年知见学人侧记》等。近著为《二条十年(1955—1964)》。

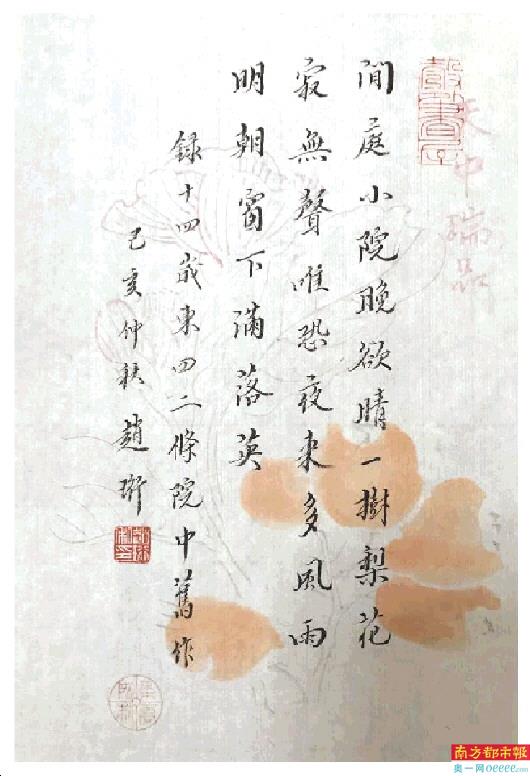

赵珩抄录其少年时期写的绝句一首。

1956年春,赵珩与祖母、母亲在中山公园留影。

南都讯 记者黄茜 赵珩先生今年71岁了,一头银丝整齐地向后梳,显得神清体健。见过他的人,一是感念他谦和好客,二是赞佩他记忆力惊人。诗文戏曲信手拈来,陶渊明的《归去来辞》,张若虚的《春江花月夜》,王羲之的《兰亭序》,李开先的《宝剑记》,汤显祖的《牡丹亭》……他能一字不落随口背诵。据说还能默画中国地图与世界地图。

因了这超群的记忆力,赵珩先生的妻子吴丽娱女士在给赵珩新著《二条十年》撰写的序言里,将他的写作方式称作“调胶片法”:“就是写到什么,让记忆像电影胶片那样从脑子里跃然而出。”于是才有了《二条十年》那像版画一样刀劈斧斫、每一个细节都清晰深刻,每一件往事都如在目前的观感。

东四二条是北京的一条东西走向、东端北折的胡同,7号院位于胡同西段路北。1955年,赵珩和父母、祖母搬到这座四合院的西跨院,格局虽不大,但“花木扶疏,绿荫匝地”,狭长的院子里一溜种着梨树、苹果树、杏树和海棠树。

“我们曾经不止一次地谈过这本书,这也是一本我最期望他写的书。我希望他能写出那段人们已在忘却的时光,那些曾经鲜活的人物,以及人们不了解的一种社会、一些场景和蕴含于其中的人文沧桑。”吴丽娱说。

《二条十年》的后半部是人物记。一两千字的篇幅,记述二条七号院来往的各色人等。除了外公外婆、姑姑伯母等家中亲属,最多的是父母和祖母的师友和客人。溥佐、宋云彬、杨善荃、王绯丽、张君秋、徐震伯、叶盛兰……这些人里有亲有疏,有有名的,有没名的,有厚道的,也有桀骜不驯的,一一以速写的方式予以描画。

写人物时,赵珩胶片式清晰的记忆力更是可见一斑。再寻常的角色,也能被他打捞出鲜明无比的细节。譬如写老祖母的义子、懋隆洋行的老板金世煜,此人身材魁梧,相貌堂堂,向来西装革履。唯独有一次,他穿一身驼色西装,搭配棕红色的皮鞋,老祖母指摘他的皮鞋是“虾油色”,十分难看。“虾油色”三个字,压倒通篇叙述,足以让人过目不忘。

又写八爷溥佐,人憨厚、脾气好、嘴馋。因为生活拮据,每次上家里来,老祖母就叫他画画,画好了给包饺子吃。因此八爷总是画几笔就问一声:“饺子得了没有?”

“这些鲜活的人物一直在我脑子里边,呼之欲出。我一想到他们,他们就会跳出来,就像一个活人一样。”赵珩告诉南都记者,《二条十年》里的文字,如有源头活水,不加矫饰,汩汩流出。无论冯祺、老夏,还是杨厚安、溥八爷,都非赵珩的塑造,而是有血有肉的真人,是他耳闻目睹的真事儿。赵珩说:“假如你觉得后半部比前半部精彩一点儿,并不是说我有多么好的文字和语言的功力,只不过因为我有这个生活。”

访谈

南都:关于老北京的掌故,您在《老饕漫笔》《旧时风物》《彀外谭屑》《百年旧痕》里谈及很多,为什么起念要写一写童年和少年时代?

赵珩:首先我所有的书立意也不是写老北京。我也不赞成我们今天写的所谓“京味文化”的一些东西。因为它把北京文化世俗化了。北京文化是一种多元文化组成,不是一个单纯的市井化的问题。

北京八百多年来一直是全国的文化中心。在皇权时代,有宫廷文化;在北京做官的,来自全国各地的知识分子,构成了士大夫文化;也有像天桥,原来的崇文、宣武这一带的土著的市井文化。每一个单方面都不能代表北京文化的全貌。

我在上了初中以后,才出过前三门。我基本上都是住在北京东城一带。很多人写北京,像刘一达、肖复兴他们,我也都很熟悉,他们的生活区域主要在南城,因此写作的对象也是在这片地方,他们很生动、精彩地描绘了那里的生活往事。东城这个区域很少有人写过。而且,写北京下层文化的比较多,写中上层生活的比较少。

南都:北京东西南北城的区别,从前有什么说法吗?

赵珩:在清代有这样的说法,“东富西贵,南商北旗”。富和贵不好分,东西城就是富贵人家比较多。南商呢,是说南城前三门以外,经商的人比较多,比方说当时大的商人,像瑞蚨祥这些都在南城一带。有一些小商小贩,也是南城住。北旗就是旗人多。北城的王府多,那是上层旗人。有上层旗人必有下层旗人。下层旗人也多。上次也是北京台来采访,谈的是北京满族文化。我当时说我特别赞成金启琮教授的观点,他把满族的旗人分为三种,上层的、市井的,还有一个更重要的就是营房中的旗人。这些营房中的旗人,生活相对闭塞,但确实保留了最完整的满族文化。他们通婚都是在营房范围内通婚,千总的女儿嫁给把总,把总的女儿嫁给千总。而且他们与外界社会接触相对比较少,一些曲艺形式,像岔曲、单弦、八角鼓、子弟书都完整地保留下来。包括生活习惯、民族习俗,比如到了冬天要吃饭包。白菜叶子包着米饭,后来生活条件好了,白菜叶子抹上酱,加上大米饭,没钱的加段葱,有钱的加点小肚、酱肉,裹起来吃。吃的目的并不完全是好吃,实际上是为了不忘祖上的艰辛。

说回《二条十年》这本书。让我追溯清代的生活、民国的生活,我追溯不了,因为我没经历过。我经历的是上世纪五六十年代。实际上,我写《二条十年》也没有多强的目的性或动机,就是想在晚年的时候记录一下我还能记得起来的童年和少年时代的生活。在这里,我度过了我的幼儿园大班、小学六年加上初中三年,这十年的时间。

在二条完成的自我教育

南都:在二条居住的时候也是您最开始读书启蒙的时候?

赵珩:我太太在给我写的序里也讲,没有一个家长敢于那么放纵孩子,让他完成自我教育。可以说我所有的启蒙教育都是在那段时间完成的。

最开始的时候不认字,请别人给我讲小人书。后来逐渐地认字,能够看一些历史故事。最小的时候,安徒生童话我是最喜欢的。第一版《安徒生童话选》,叶君健翻译,人民文学出版社出版的,我在1972年还歪歪扭扭地给它写了一个跋。像《卖火柴的小女孩》《海的女儿》《拇指姑娘》《大克劳斯和小克劳斯》全都是我记忆非常深刻的。我觉得它使人的心灵得到净化,懂得了善良和美。

认字以后,开始喜欢读一些历史类的书。因为历史是有故事的,能够和我喜欢的很多东西结合起来。包括我听的唱片、看的戏曲,是从形象到文字的一个相互映证。《三国演义》在四大名著里是文言最多的,我读三国的时候大概是四年级。我得了肝炎,住在儿童医院,护士说,一个四年级孩子就读《三国演义》呢,我那会儿还能囫囵吞枣、勉勉强强地读下去。

从前在旧时代,孩子读蒙学的东西,比方说读《论语》是很早的。我相对很晚了,我真正读《论语》大概是在上初中的时候。但《论语》的许多篇章我现在还都能背诵。《古文观止》那时基本上能从第一篇《郑伯克段于鄢》开始,包括稍微有点韵文的,中学课本里没学过的,我到现在也可以流畅地给你背下来。比如《兰亭序》,在中学课本里不会选的。现在我写兰亭根本用不着对着写,都是默写。包括《归去来辞》,这些都是朗朗上口,根本不假思索。平常说这个人能说会道,“巧言令色鲜矣仁”,这些东西就是脱口而出的。

南都:文章诗词是您自主去背诵,还是父母要求的?

赵珩:都是自主的。我父母对我也没什么要求。就是老老实实上学,随班行礼。别人家高标准严要求,我们家是低标准松要求。

我父亲大概只给我讲过一篇半《古文观止》里的文章。其他的《古文观止》,全是我自己读,而且读完了能背。我在《二条十年》里不是写我的数学如何之不行吗,气得数学家揪着自己头发在沙发上自虐。但我今天可以大言不惭地说,那时候凡是翻译过来外国小说,我基本上全看了。巴尔扎克的小说,我看的不是傅雷的译本,是高名凯的译本。他翻译的巴尔扎克的小说十五六部,我全看过。雨果的小说,那时除了《笑面人》以外我全看过。狄更斯的东西也都能看。我还试图看过英文简本的《雾都孤儿》。由此我看法国文学史、英国文学史,没看过的书我一定找来看。比如俄罗斯文学里有我最喜欢的冈察洛夫写的《奥普洛莫夫》,为什么是奥普洛莫夫呢?这个人是一个不爱动的人,懒惰的人,但是他有一颗金子一样的心。

包括美术的书,音乐的书。那时候很浅显的,比方说丰子恺写过一本《近世西洋十大音乐家故事》,肖邦、莫扎特、舒伯特、门德尔松、柏辽兹,其中门德尔松和他的作品对我影响挺大。

小时候就是有这样的想法,我特别喜欢文学,觉得人生的真正享受,不是吃什么喝什么,而是体味人类创造的一切美,我都想据为己有。我有对美的体味标准。

南都:您一直是凭借着本能的对美的追求去学习的?

赵珩:对。整个在二条的这段时间,无论看戏也好,听唱片也好,听外国音乐也好,看美术展览也好,读诗词也好,甚至自己“爱上层楼”,作点诗词也好,是一个整体。不是放下这个看那个。当然,说句老实话,我也有得天独厚的条件。我能够去听音乐会,能看戏,我也有各式各样的书可以获得,这是别人所不具备的。但是我利用了这些条件。有很多人有这些条件但是没有利用。所以我太太有一句话,“最终没有成为纨绔”。也有人有我的条件而成为纨绔的。

父亲是中华书局名编辑,母亲是翻译家

南都:住东四二条的时候,家里除了祖母、父亲母亲和你之外,还有好几个佣人。这在新中国的家庭里是很特别的。为什么还保留这样的家庭结构?

赵珩:到了二条的时候佣人有四个。我的亲祖母有一个贴身女佣叫春华。她的职务就是伺候我祖母,只是捎带管一下我。一个是我母亲的奶妈福妈。那时候她的丈夫福建祥还没有登场。还有一个就是厨师冯祺。冯祺的名字在《老饕漫笔》里写错了,写成了奇怪的奇。后来冯祺到了国务院领导家做厨师,成了公务员了。老夏原来就是扫扫院子,看看门儿。他六十多岁了,除了一个远房侄女以外,没有子女,孤身一人,要是辞退他,他就没地儿去了。他的职务就是扫扫院子,那时候厨房在外院,他拿着提盒帮着上上菜。基本上没多少活儿,但你得养着他。后来老夏就死在我们家。不是说我家真有那么多需要,第二也不是我们家要摆排场。真是不得已。我们家又从来懒得兴利除弊。什么事儿得过且过,维持现状。

后来春华跟冯祺有点不清不楚的。怕出事儿啊,两害相权取其轻,厨子是不能遣散的,就把春华遣散了。所以佣人就变成了三个。不久老夏也死了,冯祺也走了,福妈也老了。急需厨子,福妈就把自己的丈夫福建祥推荐来了。女佣呢中间还有几个。一直不断地起码有两个人。

我家开饭,一圆桌上总得有七八个人。实际上我父亲不在家吃饭,就是我母亲、我、我祖母,还总得有一两个、两三个客人。所以我太太印象很深,我们家就那么一个捷克出产的钢筋小锅,甭管来多少人就焖那么一小锅饭。也够吃,很神奇。我们家是四菜一汤,一饭一粥,每天如此。一个荤菜,一个半荤素菜,两个素菜。一个米饭,一个粥。

南都:这一饭一粥的习惯是从哪儿带来的?

赵珩:这是半南北。因为主持家务的女性都是南方人。我的祖母和母亲都是南方人,包括我太太也是浙江人。我们家吃面食是大事儿,要是吃顿饺子什么的就是大事情了。我从小爱吃面食,因为面食是不可多得的,平常老是吃米饭。当时外院有两间房,我们家厨子是在外院儿单吃。他们那饭我觉得比我们家的饭好吃多了。他们吃抻面、烙饼,于是我在家里随便吃一口,然后到他们那儿吃去。我觉得新鲜,好吃呀。

南都:您家里的经济状况一直靠什么维持?

赵珩:来源是东北,哈尔滨秋林公司的大楼是我家的房产,那时叫做“统一经营”。当时有定息,每个月的定息是八百块钱,不得了了。当时一个二级教授的工资是240元。800元来了以后分四份,我两个祖母各得三成,240元。我父亲和我的姑姑只占两成,160元。我父亲1959年就放弃了这个定息,把他的部分上交国家了。定息内就刨掉他的160元,变成640元,成三份,他们拿的那一份不变。

我父亲的收入是不是给我祖母,我不太清楚。因为大家在一起过。老祖母那边她有这240元的收入,一个人过生活等于一个二级教授的收入,也还可以。我父亲刚进中华书局工作的时候,工资是103元。金灿然第二年就给他涨到156元,这在中华书局就算很高了。一般人的工资五六十块钱就不错了,在当时挣六十多块能养一家子了。

我母亲基本上不挣钱。她身体不好,小病大养,没有什么正式工作,后来在科学院上了一段时间班。但是她很热爱生活,她也喜欢画画。她原来是辅仁大学教育系心理学专业,后来也学西语。她翻译了很多东西。她在科学院翻译了一些原子能的东西。她还翻译过《西学东渐记》,后来就是中华书局出的。还翻译过一本重要的书,当时叫《女权论》。这书在商务印书馆搁了有小二十年。后来赶巧了,赶上世界妇女大会,把这书出了,改名叫做《女权辩护》,是英国很有名的一个18世纪末的哲学家写的。这本书最近被收入了“中国经典译著”之一,分别送给译著权人。送了我一本,我都没打开塑料封套,烫金仿羊皮面儿的,很漂亮。

南都:您母亲在家里是一个特别强势的人吗?

赵珩:我母亲家里兄弟姊妹七个,但是她最有主见,最拿事儿,也是我外公和我祖父最赏识的。所以确实你这句话是不错的,在七个兄弟姊妹里我母亲是最强势的。她有很好的文化修养,懂英文。擅丹青,待人接物得体,虽然我外祖父的七个子女中有教授、高级干部,家里一切事情很多都是听我母亲的。

南都:但您母亲并不会很强势地管教儿女。

赵珩:我很怕我母亲。为什么呢?不是因为强势怕她。她学心理学的。说句俗话,她很“贼”。我的一些什么小勾当小心思,她都能识破。他们离开二条后也对我监视。后来的那个厨子福建祥有双重身份。他是我母亲的奶公,所以他当然是我母亲那边的人。我父母搬出二条之后,我祖母对我是完全放任,根本不管的。福建祥把我的一举一动,晚上来什么同学,是否出去看电影、看戏,甚至我看什么书,全报告给我母亲。我母亲住西郊翠微路,他经常给我母亲送一些菜什么的,我母亲给他一点津贴,当然没有明确说这是为了看着我的,但他是我母亲的“特务”。有时候我母亲问我,你在看巴尔扎克的《高老头》吧?原来福建祥是有文化的,他认得书名儿。我来往什么同学,晚上出没出去,我母亲了如指掌。所以我从小不怎么怕我父亲,只怕我母亲。

从来特别钟情于戏曲

南都:《二条十年》里写到您经常去戏园子看戏,从小您就是个小戏迷,到现在还保持这个爱好吗?

赵珩:我两位祖母都喜欢看戏。我也从小非常迷恋看戏。包括现在,我跟很多戏剧界的人都有来往。北京京剧院、中国京剧院、中国戏剧学院的有些年轻教师也常到我这儿来。我见过的人太多了,我在《二条十年》里提到张君秋,提到奚啸伯,提到雪艳琴,提到叶盛兰,提到华慧麟,这些人我都见过,我也了解他们的事情。

对于戏,我是特别钟情。小时候花衫的白口我都能说。比如梅兰芳的《穆柯寨》,不是用韵白,他是用京白,“可恨焦孟太不仁,不该放火烧山林。若非用起分火扇,山寨早已化灰尘。”小时候我是可以用旦角的小嗓声音来念的。马连良《审头刺汤》的白口也学得很像。

我那时候读过王国维的《宋元戏曲史》,也读过关于元杂剧的东西。接触昆曲以后,我太喜欢了。像《牡丹亭》,很多我都能背。《步步娇》《皂罗袍》,都能背诵,“袅晴丝吹来闲庭院,摇漾春如线。停半晌,整花钿,没揣菱花偷人半面,迤逗的彩云偏。步香闺怎便把全身现。”包括一些悲壮的,我也能背。上学路上,我就背李开先的《宝剑记》像《点绛唇》:“数尽更筹,听残银漏。逃秦寇,好教我有国难投,那搭儿相求救?”这完全是个英雄气短的戏。包括《荆钗记》《绣襦记》我都能背。

南都:那时候看戏还有“捧角儿”一说吗?

赵珩:那时候有“捧角儿”的人,跟旧时代完全不是一回事儿了。张君秋跟我们家关系好,也因为我祖父捧张君秋。这个“捧角儿”的问题是很复杂很复杂的。在旧时代,也有的是纯粹从艺术上捧,有的是想自己能够上台。从前有句话叫“耗财买脸”,自己哪怕花多少钱,请人教戏,为了能够登场。张伯驹就是这样。张伯驹在隆福寺里的福全馆唱一出《空城计》,他自己演诸葛亮,诸葛亮当然是主角儿。四将,这辈子也不会给谁配这种戏——杨小楼的马谡,余叔岩的王平,程继先的马岱,王凤卿的赵云——这四将一出来,那就是“此曲只应天上有,人间能得几回闻”。至于张伯驹自己,谁听他呀?他外号叫“张电影儿”,从前电影儿是默片,无声的。第四排以后就听不见他的声儿了,他没经过专业训练。手法身眼步都显出是行外,上台蹚水,身段也不灵。但是有钱有声望,所以把你们四位专业的都请来,捧我。这叫“耗财买脸”。

像我祖母是政协联系人,她更重视文艺活动,把演戏看得重得不得了。她对戏曲的兴趣浓厚极了,远超她在那儿的政治学习的热情。我的另一位老祖母很漂亮,她唱小生,杨宗保的巡营“扯四门”都会,程继先给她说戏。我祖父没登过台,不唱,但是喜欢。我父亲喜欢余叔岩,他能唱,我听他唱过几句。据他说小时候在东四明星电影院演出过,谁给他配戏呢,后来的专业演员萧英翔给他配过戏。但是我母亲完全没有音乐细胞,唱歌都跑调,完全不行。

南都:您家里以前跟梅兰芳有交往吗?

赵珩:交往太多啦。尤其我的七祖父,跟梅兰芳是莫逆之交。张作霖办五十大寿的时候,马连良、尚小云、程砚秋都去了,就梅兰芳不去。梅兰芳当时架子已经很大了。只好让我的七祖父赵世基去请,他一直在张作霖身边。他请梅兰芳到关外奉天,也就是沈阳。其他人都住在张作霖的大帅府里,梅先生却住在中国银行驻奉天的交际处。我的七祖父就陪他住在交际处。张作霖夫妇是亲自到交际处去拜访梅兰芳。当时梅兰芳已经不得了了,那是1925-1926年的事儿。

我祖父和梅兰芳的关系不如我七祖父深。但是也有交往。我也见过梅兰芳。有一次演出电影《梅兰芳》,《三联生活周刊》来采访我,问我当时见梅兰芳是什么样的?我印象非常深刻。梅先生坐着绝不会像我这样跷着二郎腿,或者劈着腿坐着。他总是两条腿紧紧地并拢,而且稍微偏于一侧。两个手的小手指永远翘着一点儿,有点兰花指的样子。说话都是柔声细气地这样说:“我建议呀,这些从前到园子里看过我的老朋友,今天就别再到园子里来看我了。老了,年轻时候看过我的,今天就留个好念想吧”。梅先生出殡在首都剧场,我去了。上车、送别,真是万人空巷。

五六十年前的事情历历在目

南都:吴丽娱老师说您写《二条十年》是“调胶片法”,写到哪里就把哪里的记忆像胶片一样调出来。我在阅读的时候,也觉得您的文字特别具体、清晰、详尽,在写作的这个过程中,您是否也会查阅一些当时的历史资料予以辅助?

赵珩:我可以说百分之八九十不用查资料,都在我的记忆中。五六十年前的事情,都能够历历在目。我完全是形象思维。我想记的东西,记忆力非常非常好。凡是认识我的人,包括吴丽娱,都认为我有比较惊人的记忆力。

李清照曾经写过一篇《金石录后序》,说她和赵明诚两个人打赌,说某一条文字在某书某卷某页某行都能记得清清楚楚。如果说,打开书一翻不在那儿,谁输了,谁喝茶。最后两个人大笑,乃至于茶水倾覆到衣服上。这是一个很美好的故事。应该说,当时李清照和赵明诚的记忆力都非常好。我也可以做到这一点。并不是什么特异,而是人的关注点不太一样罢了。

我写我小时候下馆子,我坐哪个位置我都知道。有一次在老康乐吃饭(还是在最初的新开路),就分别碰到郭沫若、陈毅。那里就一个包间,包间也就我卧房那么大,门上挂一个很脏的门帘儿,挑着门帘儿陈毅他们就进去吃饭。还有一次在康乐(椿树胡同时期),中午人多,拼桌,那桌子有一头还怼着墙,只剩下三面。我和一个老同学去吃饭,当时桌上坐着两个外国人,一看就是俄罗斯人。我们四个人坐在桌子的三面,对面那两位是谁,一个是当时苏联驻华大使契尔沃年科,一个是当时的文化参赞苏达里科夫。他们也和我们两个破孩子拼在一块吃饭聊天。

我当时的生活经历和别人也不太一样。我早先为什么不愿意写这个书呢,就是怕别人说什么。我这里没有丝毫的虚构或者半点儿夸张或者臆造,全是百分之百的真实。