图文/邹开歧

背景资料 :

公元一九七三年,因全县各公社(镇乡),大队(村)都有文艺宣传队,而且自编自演的节目特多。时任三台县文教局长陈谦源,决定搞一次文艺汇演。因是暑假,地点设在三台一中。出乎意料的是,不但参演队伍多,而且自创节目多,还发现了不少写作人才。我作为剧团专业编剧,又是汇演的工作人员,自然而然地就把作者团结到自己身边了。比如陈尚荣、贺恒义、李安茂、赵德祥、唐之龙、熊永茂、王久新等等,都是当时颇有实力的戏剧创作人才。

1

《 工分问题 》 为什么落得一场空欢喜?

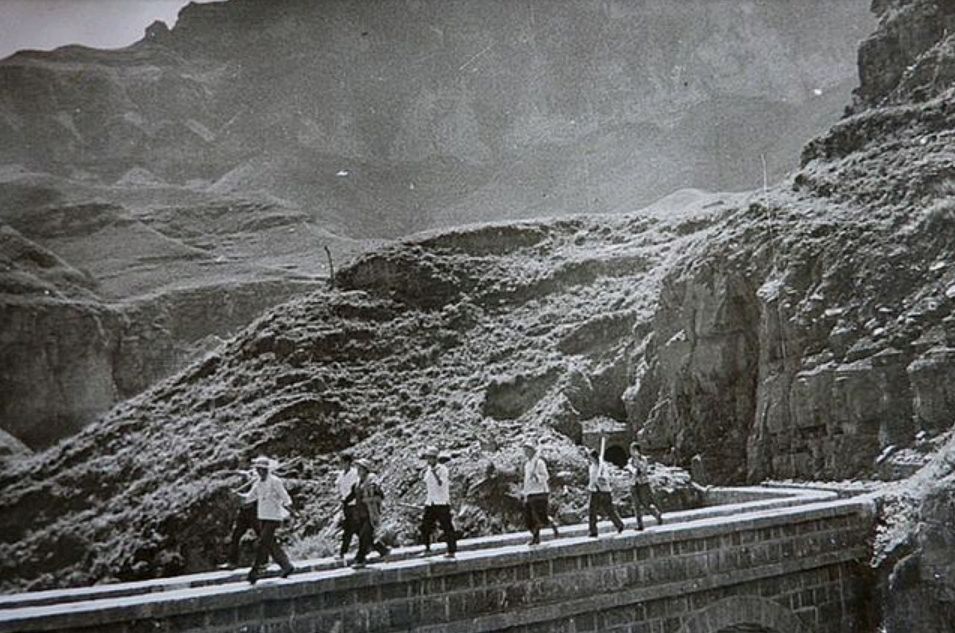

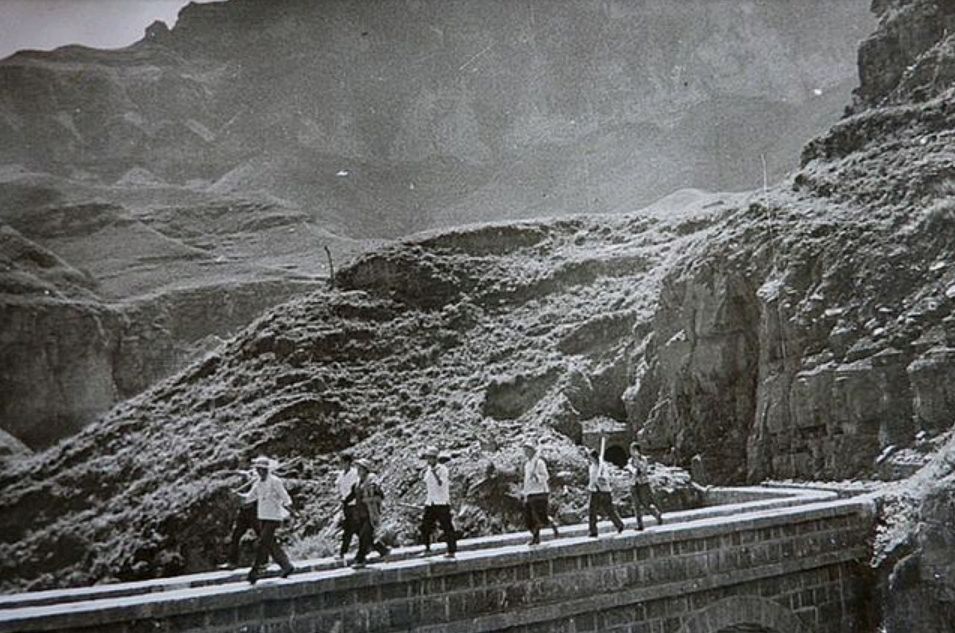

因为那个特殊年代,特殊时期我就去水利建设工地和“农业学大寨″的先进社队体验生活。

一九七三年,三台经历了一场百年不遇的大旱,小春几乎无收。我去永新公社(乡)体验生活,登过“望水垭",爬过“火镰山",攀过大旗山,远远地看到地里就像在燃火一样。亲眼看到社员们开渠引水,打井抗旱的生动场面。

2

开渠打井离不了石匠,因为当时的石匠可以走村窜户干些修磨子、凿碓窝的手艺活挣现钱,这些事,被视为自私自利、不爱集体的典型事件。灵机一动,我写了一出现代小戏《请石匠》。

剧情是一心为公的张石匠,家里的小石磨儿推成光板板了,磨盘烂了也顾不上修理,一天到晚只顾着忙活打井抗旱的事。无可奈何的张大娘,只好请邻村一位走村窜户的李石匠来家里干活。这“石匠家里请石匠",当然就有"戏"了。

当时,绵阳地区 已经 开始花大力气抓戏剧创作。 我拿着稿子去绵阳开会时,都夸我写了一出好戏,称我为“邹石匠 ” 。 地区领导指示,要发扬创作“样板戏 ” 的精神,把这个戏打磨成精品。

于是,又下生活,一次又一次地修改。其中有这样一段戏:

张石匠准备了一块做井盘的石板,李石匠却要用来做手推磨儿的磨盘。李石匠在画磨盘圆圈时,张石匠正好回来做井盘。李石匠误以为张石匠也是来找活干为个人挣钱的手艺人。于是,两个石匠同打一块青石板,同一块石板上,画了两个不一样的圈圈。做井盘的圈圈大,做手推磨儿磨盘画的圈圈小。大圈圈干的是集体的活,象征社会主义大集体,小圈圈干的是私人的活,象征小集体。正如张石匠唱的 :

两个圈圈两条线,

两条道路摆面前。

要用这根雷公錾,

打碎资本主义小圈圈。

要用这根雷公錾,

开出万代幸福泉!

中间还有一个插曲,一九七五年,我写了一个小歌剧,名叫《操心爷爷 》。本来是写的老一辈人,应该为少年儿童的成长操心。这个戏被四川人民出版社少儿文学组看中,通知我去平武改稿。从平武改到德阳,又从德阳回成都,住在出版社继续改。直到出版社负责人签了“可发″二字,编入《新苗》。我才返回三台。

3

再说《请石匠》这个戏,从一九七三年改到七七年。这年十月,接省委宣传部通知,去温江参加创作会。我们绵阳地区有我和刘大军丶郭同旭等。在这次会上,见到了省里一批知名老作家。我还就《请石匠》的创作过程,作了大会发言。“邹石匠”这个名字就传得更远了。这年《四川文艺(学)》十二期发表了《请石匠》。那时刚刚恢复稿酬。我的工资才34.5元,稿酬就领了39元,让人好羡慕!

“邹石匠”这个名称并没有叫响。因为,我和所有文学艺术工作者一样,文学艺术创作,步入了“黄金时代”。