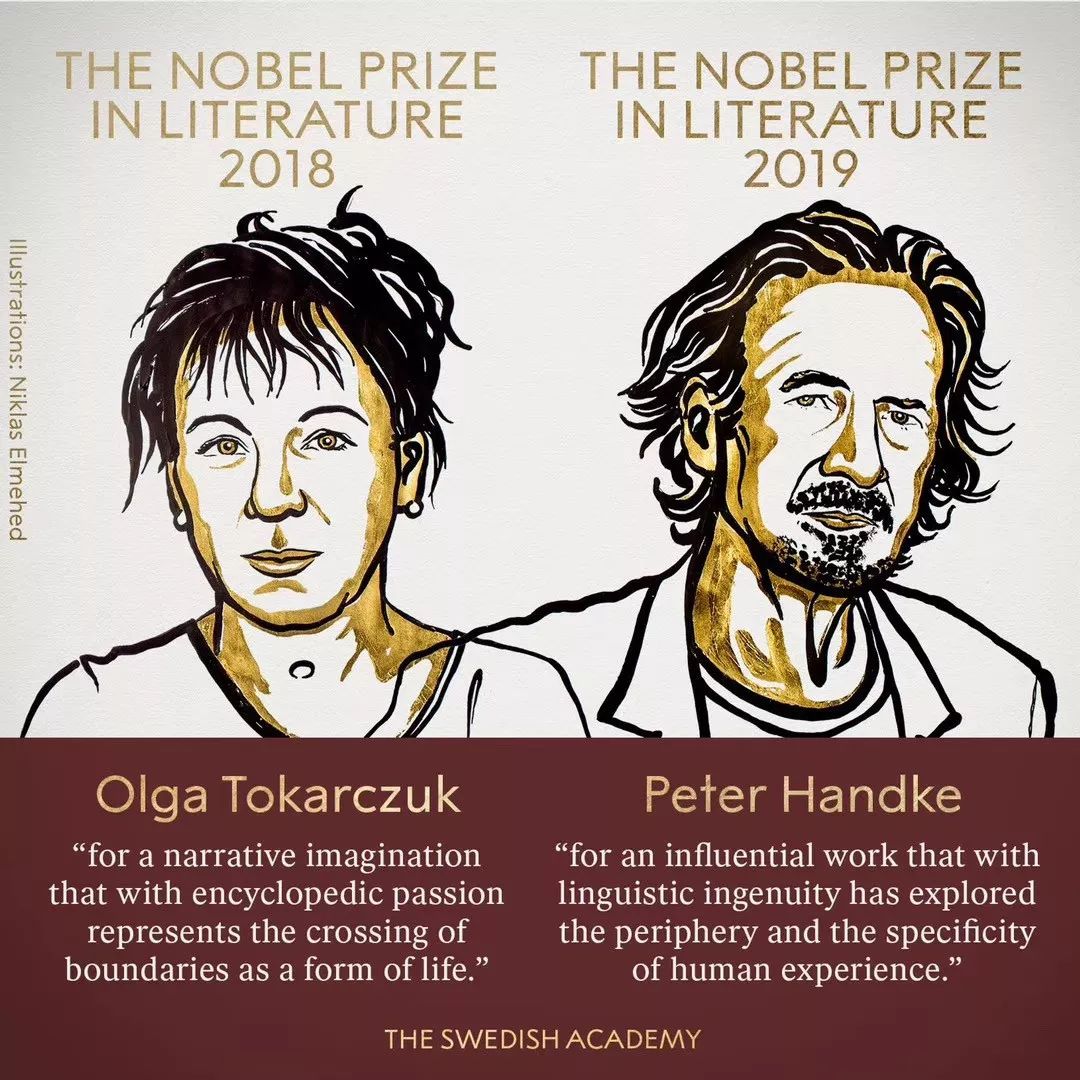

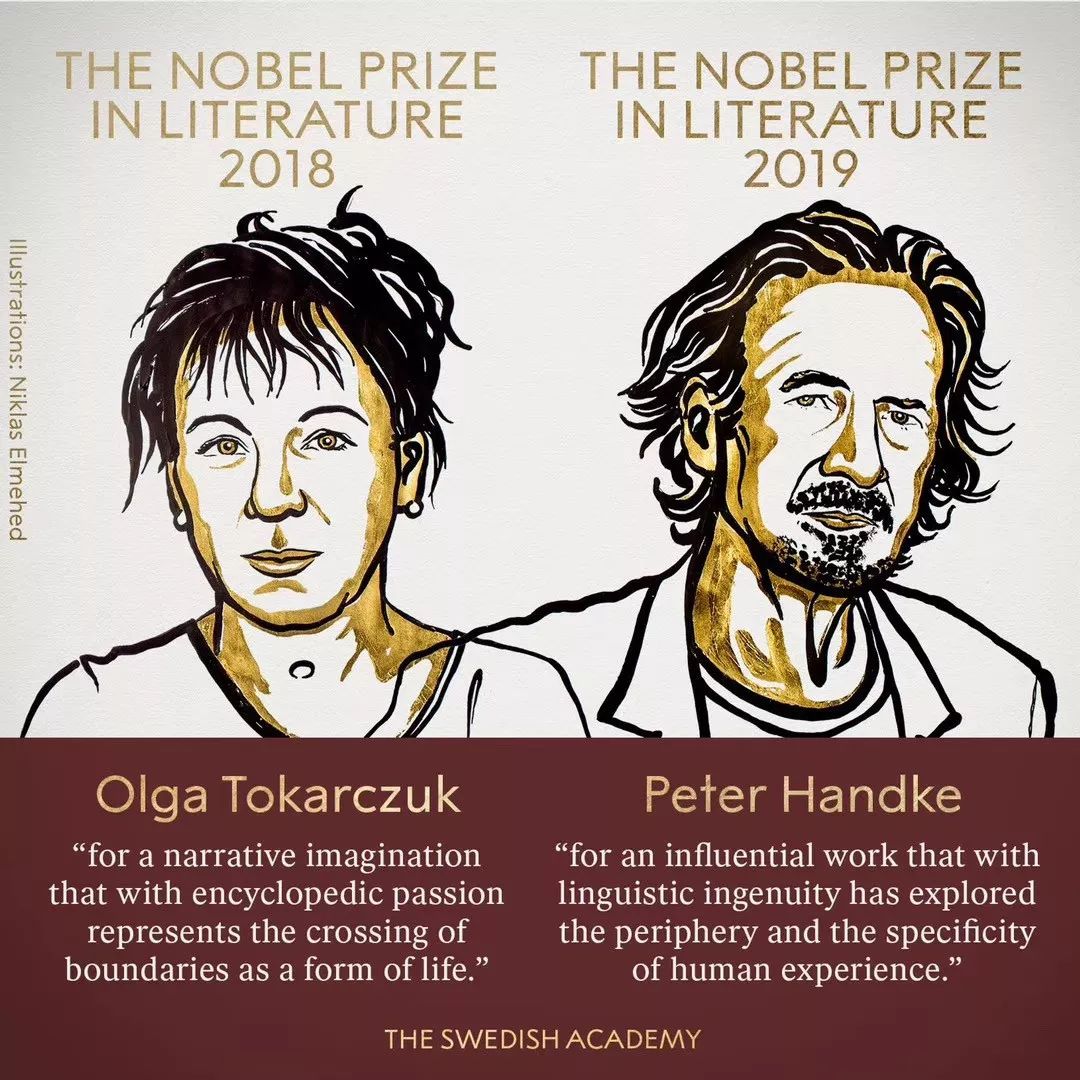

10月10日晚7时(瑞典当地时间10日下午1时),2019年诺贝尔文学奖结果揭晓。 瑞典文学院在斯德哥尔摩宣布,将2018年诺贝尔文学奖授予波兰作家奥尔加·托卡尔丘克,2019年诺贝尔文学奖授予奥地利作家彼得·汉德克,以表彰他们在文学上的成就。

奥地利作家彼得·汉德克被授予了2019年诺贝尔文学奖,评委会认为,“他凭借影响深远的作品和语言的独创性,探索了人类经验的外围和特殊性。”

颁奖词称托卡尔丘克“有着百科全书般的叙述想象力,把横跨界限作为生命的一种形式”。

2019年是诺贝尔文学奖历史上尤为特殊的一年,因为一系列性侵丑闻与内讧事件,瑞典文学院2018年暂停颁发诺贝尔文学奖,并宣布将2018的奖项顺延到2019年。这无疑提高了大家对2019年两位获奖者的期待阈值。

在今年3月5日发布的声明中,诺贝尔基金会表示,“瑞典学院已经采取和打算采取的措施将为恢复学院作为一个颁奖机构的信任创造良好机会。”最终的颁奖结果,确如瑞典学院的声明和大家的预测,没有出现特别引人意外的结局,两位获奖作家都是实至名归。

我们分别于2016年11月与2018年3月对两位作家进行了专访,同时刊发了专题报道,我们特此重新整理编辑了这些访谈。下文为我们对作家彼得·汉德克的独家专访。

撰文|新京报记者 杨司奇

彼得·汉德克

(Peter Handke,1942-),奥地利

瑞典文学院授予彼得·汉德克的颁奖词称,“他凭借具有语言独创性的影响深远的作品,探索了人类经验的外延和特殊性。”(for an influential work that with linguisticingenuity has explored the periphery and the specificity of human experience.)

彼得·汉德克一直是一个法则的“违抗者”。1966年4月的某天,一个留着长发,穿着皮衣,戴着圆片墨镜,一身“披头士”打扮的的年轻人闯入著名德语文学团体“四七社”的聚会现场,指责当时包括君特·格拉斯在内的文坛写作者“题材守旧,语言陈腐”,一时语惊四座,引发热议。

如今,这个曾经的叛逆青年,已经成为当代德语文学最重要的剧作家和小说家,当然,也是最有争议的作家之一。知道汉德克的读者们念念不忘他那部颠覆性的戏剧《骂观众》。就在他猛烈抨击“四七社”诸人的两个月后,《骂观众》在法兰克福的首演引起巨大轰动。1968 年初,他又发表了“说话剧”《卡斯帕》,迎来了戏剧实验和语言批判的高峰。如今,汉德克的《卡斯帕》已成德语戏剧中被排演次数最多的作品之一,在现代戏剧史上的地位堪比贝克特的《等待戈多》。

但汉德克并没有沉溺于语言实验中。20世纪70 年代,汉德克转向“新主体性”文学,创作了若干部近于写实风格的小说。90 年代中期,他又写起了游记,同时发表政论。1996 年他出版的旅行随笔《多瑙河、萨瓦河、摩拉瓦河与德林纳河的冬日之旅:或塞尔维亚求公义》将塞尔维亚归入巴尔干战争的受害一方——“一个孤儿,一个被抛弃的孩子”,引起了欧洲政坛的猛烈抨击,他因此被迫宣布放弃海涅文学奖。

在外界看来,彼得·汉德克始终是一个非常先锋的小说家,一个离经叛道、颠覆传统戏剧的剧作家,但是汉德克自己却很坚决地说,他并不觉得自己是一个先锋作家,而是一个偏向传统与经典的作家,他的“心灵归附于19 世纪的文学传统家族”。只是因为“一种对人的充满矛盾的爱”,他才写作,而所有的形式变幻和语言实验,不过是心灵的变体。他爱这个世界,只是这个世界并不怎么爱他,让他成了所谓的“另类”。

在成为作家之前,汉德克曾差一点成为一名牧师。他出生在奥地利格里芬一个穷苦的底层人家,家里的孩子多,为了得到教育机会,他只能去免费的耶稣会学校就读。如果按照惯常轨迹,汉德克毕业后应该会当一个解救众人心灵的牧师,但写作俘获了他。穷苦的家境,舅舅在战场的阵亡,战争对村庄的轰炸,母亲的自杀,许许多多无法避开的黑暗现实让他拿起了笔来书写苦痛。1965年,汉德克在公开发表了他的第一本小说《大黄蜂》,之后便放弃学业,成为了一名自由作家。

尽管尝试了各种各样的戏剧和小说创作,汉德克在本质上还是一名诗人。他曾经这样述说自己:“我是一个具有诗意的作家,但是带着一些戏剧性的倾向。我的灵魂是诗歌,而且我的整个机制都来自于诗歌。”

在文学创作之外,汉德克亦涉足电影剧作。汉德克以编剧的身份参与了文德斯早期的许多重要作品,其中就包括以其小说改编的,文德斯真正意义上的剧情片处女作《守门员面对罚点球时的焦虑》,他与文德斯合作编剧的《柏林苍穹下》也成为影史经典。正是与文德斯和新电影的亲密接触,催生了1978年汉德克的重要电影作品《左撇子女人》,这部作品入围了当年第31届戛纳电影节,并获金棕榈奖提名,影片以极尽简洁的电影语言和诗意化的隐喻符号形成了一种独特的电影风格。

虽然面对很多争议,很多误解,但汉德克依然获得了无数人的尊重。他一生获奖无数,1973年获毕希纳奖,2009年获卡夫卡文学奖,2014年获得国际易卜生奖,诺奖之于他,似乎不过是锦上添花而已。在汉德克的眼中,文学并不是封圣之物。他曾说,在文学上,没有所谓的高峰,最多是一个小山丘,人们在可以在上面建一些葡萄园之类,还可以让孩子在这个小山坡上玩,而这就是文学。

书评周刊《彼得·汉德克:感受真实的时刻》专题

对话彼得·汉德克

在写作中和世界相处

采写 | 新京报记者 柏琳

特约对话 李静(剧作家)

彼得·汉德克无法忍受静止的状态。即使被困屋内,也要来回踱步。当然,他更喜欢带上本子和铅笔,独自一人跑到野外,随意找一个地方坐下就写。他喜欢大自然,经常去森林。森林也成为他作品中一个重要意象,象征着一种真实的和谐空间,一种经历了启示之旅后的艺术情怀的镜像。

在北京几天,汉德克经历了这个城市从雾霾过渡到阴雨的天气,有些闷闷不乐,他很想赶紧回家。连续地在外“扮演”作家角色,他有点失去耐心,他想快点拾起被中断的写作,因为只有在写作中他才能与人为友,感受真实的自己。

于是,我们邀请剧作家李静一起和汉德克开始的一场对谈,在淅淅沥沥的深秋夜雨中,也抹上了一层伤感。但随着问题深入写作和阅读本身,老爷子渐入佳境,甚至开始脱鞋——他用这一肢体语言来手舞足蹈地表演思路。看到那个场景,你也许会觉得,到了74 岁这个年纪,孤独的汉德克不过是想找一个知音。

《痛苦的中国人》

作者:彼得·汉德克

版本:上海人民出版社 2016年10月

作家汉德克

作家超前于所有人感受到人类灵魂的美

新京报:本月中国将要推出你的两本新作《痛苦的中国人》和《试论疲倦》,这两部作品反映了你从上世纪80 年代至今的创作风貌,既有小说,也有游记和观察,从前文坛有人批评你“是一个象牙塔里的作家”,但从这些作品中,你越来越愿意介入现实。80 年代以后,你的写作兴趣是否发生了变化?

汉德克:我一直是原来的我,没有改变。重点可能会变,就像秤砣,两端交替上下。可能与现在相比,上世纪80 年代前后比较抽象的精神性的东西在我的作品里分量会更多。

新京报:你的作品里有一个典型特征——存在一个“梦游者”,或者叫“漫游者”,他在一场缓慢的旅程中试图重新找到自我,重新发现生活的真实性,为什么你一遍遍塑造这样的人物形象?

汉德克:我自己就是个漫游者,就像一支箭头,需要发射出去。我无法想象一个故事中的人是静止不动的。我不做观光旅游,但是我喜欢四处游荡。只有通过运动,我才能体验到安静。这种漫游是我和自己之间的妥协,是一种我和自己之间的缓和,因为我是个精神分裂者。

新京报:作为一个很有后现代风格的作家,你却说自己的心灵归属于19 世纪的传统文学,觉得“自己是托尔斯泰的后代”,在戏剧上也和“契诃夫更接近”,这是很有意思的对比,俄国文学给予你怎样的阅读滋养?

汉德克:俄罗斯文学就像荒原一样。许多俄语文学大师,比如托尔斯泰、屠格涅夫,他们的故事地点都发生在荒原,我自己的写作也愿意把场景放置在荒原里。但从本质上来说,我其实并没有受俄罗斯文学的影响,我只是受到我本身的影响。比如我母亲是斯洛文尼亚族人,我思维和语言的节奏就会受到这种斯洛文尼亚文化的影响。这种节奏视野很宽,至少这是我的理想。我不想像一个俄罗斯人一样写作,我也不想像托尔斯泰。我爱托尔斯泰,但他也让我受不了。每一个很好的作家都让别人受不了。

《试论疲倦》

作者:彼得·汉德克

版本:上海人民出版社 2016年10月

新京报:你很多作品里都有一个“第九王国”的概念,就像一个乌托邦一般的存在,比如《去往第九王国》《梦想者告别第九王国》,你可否谈谈对“第九王国”的理解?

汉德克:只要我还在写作,一定就有另外一个空间在起作用。我讨厌乌托邦这样的概念,比如第九王国,它不是一个可以丈量的事物,它无处不在,不是时间也不是空间,不是具体的时间或者地点。如果我没有对另外一种空间的梦想,也就不会有我的文学作品。但并不是每部作品里都有“第九王国”,我写的《无欲的悲歌》里就没有,它是关于我母亲的不幸。

新京报:很多读者把《左撇子女人》看做是《无欲的悲歌》的升华版,我本人更喜欢《左》,看了很多遍,这本书里也是没有“第九王国”的,但是有一种想要冲破生活规定性的力量,刮起内心的风暴,充满存在的勇气。你怎么看待自己这部小说?

汉德克:这不是一个长篇小说,而是一个长长的故事。我不喜欢长篇小说的概念,但是我喜欢长篇故事。《左撇子女人》我写了已经40 年了,我当时写作的时候内心特别激动起伏,我感到这是一个很美的故事。以《左撇子女人》为代表,上世纪70 年代我写了一系列作品,包括《守门员面对罚点球时的焦虑》《短信长别》等等,当时我记得在法兰克福,比我大20 多岁的阿根廷作家胡里奥·科塔萨尔当面对我说,“你写下的都是美的事物”,这就够了。

《左撇子女人》

彼得·汉德克

世纪文景 上海人民出版社 2013年8月

新京报:我所理解的你的写作母题,在于探索个人和世界的关系。上世纪80 年代后,有传言你进入了一种危险的自我封闭状态,当时你创作了“归乡四部曲”,力图去理解内在和外在的紧张关系,那么你认为怎样做才能达到个人与世界的和解呢?

汉德克:为什么要和解呢?我想给世界我的所有,我想给予,我的方式就是叙述,就是写作。我对我的职业非常骄傲,但是世界不想要我的职业。我爱这个世界,但世界不爱我,或只是那一刹那或某几个瞬间才爱我。

新京报:可你在很多场合都表达了一种悲哀——在这个多媒体的世界里,文学在无可挽回地衰微。

汉德克:也许我很悲哀,但文学会一直存在。我虽然在中国做客,但我很难去扮演世界级作家的角色,我甚至觉得作家这个角色都难以胜任,我只是出于礼貌而扮演这个角色,因为我是客人。现在的作家,已经没有本雅明所说的“灵光”,但是我还是相信灵光的存在。但我说自己真成了有灵光的作家,那是我在撒谎。

新京报:你说自己更多时候属于史诗写作,史诗有很强的英雄性,而现在这个世界实际是反英雄反史诗的,你如何看待自己的史诗写作?

汉德克:我之所以有信仰,是因为世界非常荒诞。我之所以信仰史诗,也是因为世界很荒诞。我写过两个很长的故事,一部叫《无人港湾》,1000 多页,讲七个朋友环游世界旅行的故事,另外一个是关于一个强势的女性穿越西班牙去寻找失去的女儿,有700 多页。现在我觉得自己快要真的老了,所以还是想继续尝试写长故事,最新的故事名字叫《偷水果的女贼》,一个年轻女子的故事,它的副标题叫做“通往内心的单程票”,非常“汉德克”。这个故事就是因为来中国,所以被打断了。

新京报:感到很不值得吗?

汉德克:我的写作速度不快,但尽量不想被中断,需要连续性地写。我真害怕回去以后还能否继续写下去。

哲学家汉德克

我写作的时候,对他人充满了敬意

新京报:写完《骂观众》《自我控诉》和《卡斯帕》后,大家觉得你的文本具有强烈的后现代性,在表现现实的荒诞方面,都把你和贝克特相比,但你恰恰用作品来表达的是,人在面对荒诞现实处境时需要做出反抗,这在思想上反而和加缪更接近,你认为反抗荒诞的药方是什么?

汉德克:你要是给我一千块钱,我就告诉你药方(笑),不过那药方一定是我胡诌的。我并不是像加缪那样的存在主义者,我是一个本质主义者。我的辩证法是,我知道必须得过另外一种人的生活,必须体验其他人,但是这几乎不太可能,那我也无可奈何。但是我可以写作。我写作的时候,对他人充满了敬意。写作让我和他人保持一个良好关系,免于让我成为对别人有敌意的人。只要写作,我就是一个戏剧性的、与人为友的角色。加缪有点太哲学了,作家不能只是一个纯粹的哲学家,拿出一个纯粹的教义来教育别人。如果不说药方,而说导师的话,对我来说,(导师)就是另外一种作家,比如托尔斯泰与荷马,或者是大自然,或者是老人与孩童,反正不是哲学家的理论。

新京报:那么你认为,作家与哲学家相比,有怎样根本的区别?

汉德克:对于哲学家来说,作家太笨了;反之,哲学家搞文学,也太笨了,作家的活儿哲学家未必胜任。我信仰文学,一个好的作家也是一个哲学家,但是不能让人发现他是一个哲学家,他必须是一个无痕的哲学家。当然,要是没有哲学,也没有文学,但是不能试图让哲学在文学中形成体系。在文学中,没有黑格尔和马克思,只有歌德和荷尔德林。

新京报:那么尼采呢?

汉德克:尼采是个诗人,不是一种规定的体系内的。他想要一切,这也是尼采在19世纪的一个问题,他要整体性,所以他就疯了。尼采写的三本书,《快乐的科学》《人性,太人性的》和《查拉图斯特拉如是说》,前两者是好书, 尼采在其中既有孩子的一面,又有老人的一面,很安静又很凝练,就像一个亚洲的哲人,有一种戏剧性的友好。《查拉图斯特拉如是说》却是一本大嘴巴的吹牛书,尼采在里面像上帝一样阐述对世界的看法。但你描述世界时,应该是平视而非俯视的。人一方面要谦虚,一方面也要调皮,《查》里没有调皮。

新京报:那你对苏格拉底和柏拉图也是这样理解吗?

汉德克:我更喜欢前苏格拉底时期的哲学家,比如巴门尼德和赫拉克利特这样更性灵的哲学家,因为那些哲学是诗歌,而这也是我的理想,但是我现在已经做不出这样的东西了。每个世纪都不一样,据我所知,福楼拜、左拉、司汤达、托尔斯泰、契诃夫、果戈理、屠格涅夫,这些都是史诗时代的人,19世纪就是史诗的时代。但是这时代已经过去了,现在作家如果想和他们那样写作,都是对那个时代的模仿,失去了原创性。

戏剧家汉德克

“骂导演?这有点太对不起语言了”

新京报:你初始的戏剧写作,是从对戏剧本体和人的本体处境的双重质疑开始的,可以说是哲学的戏剧化。那时你才24 岁。一般而言,一位作家在写作初期多会动用自身的现世经验,创作“映射世界形象”的作品,再渐渐进入抽象领域。你则反其道而行之:一出手就以抽象的手段和内容进行戏剧表达,再慢慢回身创造略为具象的、寓言化的世界。这是什么缘故?

汉德克:我很年轻时写了《卡斯帕》,这个角色到现在还在我脑子里萦绕,一个16岁的少年走进门,却不知道自己是谁,他只会说一句话:“我想成为我父亲从前那样的人。”卡斯帕是我此后戏剧创作的素材来源,我如今还在想,这样一个角色,虽然来到这个世界上,但是对这个世界是不了解的。他在世界上其实并不会说话,最后实际上是社会把他给毁灭了。大概十年前,在布拉格有一个捷克的年轻人,20 岁时在布拉格最大的广场上自焚,他这么做,是为了对世界发出抗议,而今很多年轻人身上发生的事情,也是这样。不知道面对这样的孩子,社会会怎样对待他们?他们在社会中根本无法找到自己的位置,所以我还会一直在这方面做我的工作。

彼得·汉德克年轻时

新京报:中国也有这样的年轻人,今年就有两个年轻的自杀者在遗书里表达了对中国现实的绝望。这两个人一直在刺痛我,使我试图做一种戏剧的表达,但还没有找到合适的方法。

汉德克:我也不知道方法是什么。你需要尽快动手去写,不要等太久。你应该尽快开始,不要怕错,许多自称是专业的作家,他们开始的时候都觉得自己是对的,但是停下来时都是错的。所以,最好你开始的时候是错的,结束时就会对了。

新京报:谈谈语言,你非常重视语言在戏剧中的作用,那么你怎么看欧洲的“反语言”戏剧?比如格洛托夫斯基,他对语言持怀疑态度,他在剧场中展开一种不使用语言的肢体戏剧,这种趋势你怎么看?

汉德克:格洛托夫斯基这种尝试非常有用,但戏剧的核心必须是语言,格罗托夫斯基发明的新元素固然好,但无法取代语言而成为中心。就像一战以后产生的达达主义,无法代替真正的文学。一战后纯正的语言已经被肮脏的战争语言给淹没了。当时为了打仗,无论英法美德,都用花哨的语言为自己发动战争而正名,等到死了几百万人以后才发现,这样的语言已经够了。于是人们不再说民族、人民、天、地这些宏大的词,而是不停地“ 哒哒哒”,像孩子一样,这就是达达主义。当然,在那一刻,呐喊或嘶叫很重要,但仅仅是那一刻。如同荒诞戏剧一样,那是在二战和集中营这种痛苦的历史之后自然出现的产物。至于现在的社会怪状,会出什么新的戏剧派别,我就不知道了。

新京报:那么对你来说最重要的体裁是什么?戏剧和散文(包括小说),你更爱写哪一种?

汉德克:我更多的是一个散文作家。戏剧和散文都很重要。戏剧对我的肺部健康比较好,不同的角色,不同的语言,需要不停地换气。(此处开始脱鞋,用肢体语言表达)我写过两部默剧,《形同陌路的时刻》,还有一本没有翻译成中文的戏,大致是说一个被收养的孩子自己想成为养父。来自莎士比亚的《李尔王》里的灵感:大脚想成为大脑。一个末流角色想成为主角。

《形同陌路的时刻》

彼得·汉德克

世纪文景 上海人民出版社 2016年2月

新京报:一个剧作家的处女作,往往隐含了他对所处时代的戏剧的整体性批判,和他认为自己应该坚持的另一种价值,你对当前戏剧的整体性看法是怎样的?

汉德克:我也不知道。每一部戏剧作品都有表现形式的问题。现在的戏剧,都不再需要戏剧性,都和绵羊似的,不再需要冲突了。导演弄的就像他们是世界的主宰一样,他们也不读书。

新京报:下一部戏可以写一下“骂导演”了吧(笑)?

汉德克:骂导演?这有点太对不起语言了。

思想者汉德克

书里是伟大的生活,我自己是小小的生命

新京报:据说你在年轻时曾有机会做一个牧师,但你放弃了,选择成为一个写作者。牧师和作家,在对待人生痛苦的问题上,恰好处在两端——牧师和上帝更靠近,对待痛苦具有一种超验性,而作家呢,观察现实,需要直面人生痛苦,当初你为什么做出这种选择?

汉德克:我要澄清,当年做牧师对我来说,不是一个机会,而是一种“义务”。对于穷孩子来说,做牧师是当时唯一一个能去上学的机会,牧师学校不用花钱,所以我撒了八年的谎,不然我上不了学。人必须去欺骗自己,“ 我应该去做一个牧师”,但我从来都不想做牧师。我有宗教性,但没有严格意义上的宗派。作为作家,我现在比从前在牧师学校里还更有宗教性。

新京报:你所说的“ 宗教性”是指什么?

汉德克:对我来说,宗教就是比人现实的样子要更多面、更美好、更深刻、更内在。在内心中,人还有比自己意识到的现实更宽广更伟大的东西,这些东西是你应该、也是必须去成为的,它有一种逻辑上和伦理上的必要性。宗教在每一个个体的内心,这是我所说的宗教性。从宗派上说,我属于天主教,但所有的宗教都是一样的,只要彼此之间不打仗。我是个挑剔的和平主义者,和平并不存在,我们需要为之而斗争。和平就像一部戏剧,是一种目标,不是一种状态。

新京报:你是个调皮的人吗?

汉德克:我有一种逗乐的、充满爱的调皮。你记得吗?尼采在《查拉图斯特拉如是说》里总是谈论跳舞,但是尼采不会跳舞,他要是跳舞,估计也很难看。《查》很装,哲学家一般什么也不看,什么也不听,比如康德和黑格尔,他们一般什么都没真实地感知过。这些人都是“宅”在脑子里的,没有心,不用脑,不体验,他们其实想拥有的是权力。亚里士多德也是这样,他的世界里只有城邦和政治。

新京报:你觉得自己让人受不了吗?

汉德克:比其他人好点儿吧(笑),我本人可能更让人受不了。我写作书比我本人更“汉德克”。我书里的善意更多,书里的生活比我现实的生活更多。书里的生活是更伟大的生活,我自己的生命是小小的生命,有时候我在生活中挺恨自己的。我在写作时,能够理解所有人,但我不是心理学家,我非常反心理学,我什么都不想解释,我只想去用表象来刻画最深层的东西,但这不容易,但是作家是美好的职业。歌德曾说,把最尊贵的灵魂拿出来给人看,是所知最美的职业,写作是这样的事情。作家超前于所有人感受到人类灵魂的美。

新京报:你感到自己有点像堂吉诃德?

汉德克:是的,我想做的是,用一种精确的语言和图景去描述伟大的生活,而今似乎电影正在做这件事,但是我认为电影里的生活不是伟大的生活,真正的生活是非常开放的,无论如何不能悲观,乐观也没必要。在这个世界,悲观是不被允许的,而乐观是愚蠢的。

新京报:你说自己是专业级读者,但作为作家“就像一只小蜗牛”,你觉得自己是不成功的作家吗?

汉德克:我是一个最好的专业的业余作家。这世界上自称专业的人太多了,我无法代表他们,我只能说,我在写作的时候,对自己要写的东西有清醒的意识,我明白我不知道的事情是什么。一个好的作家不是去造一个词,而是去规避一个词。有时候我会犯错,但是我按照自己的方式在犯错,这是“好的错误”。

本文为独家原创内容。作者:柏琳;杨司奇;编辑:走走;杨雅冰。未经授权不得转载。