转自:通识联播

阿尔西比亚德是古希腊的一位传奇人物。他出身在显赫的政治贵族家庭里,他的监护人就是伯里克利,又偏偏长着一副所有人都为之惊叹的俊美面庞。他拥有如同网络小说男主角一样华丽的身世,在他长大以后,确实又在地中海世界掀起了一股又一股风浪。他曾作为雅典人远征西西里,也曾叛逃斯巴达痛击自己的故乡雅典,又曾离开斯巴达为波斯效力,最后回到了雅典,却最终被他在雅典的敌人流放,结局凄惨。

阿尔西比亚德热爱使用诡计,他的狡猾为他树立起了许多敌人,也让他许多次地背叛城邦。阿尔西比亚德的所谓堕落,有的人认为苏格拉底难辞其咎——事实上,苏格拉底同时是他的男友(erastes)与老师。阿尔西比亚德给予苏格拉底自己的美貌,并期望从他身上获得智慧。那么苏格拉底究竟是否应当为他日后的行为负责呢?缪辰同学讨论的便是这一问题。

Vol.958

通识联播

苏格拉底的哲学教育不应为阿尔西比亚德的行为负责

缪辰 | 北京大学元培学院

苏格拉底的哲学教育对阿尔西比亚德的作为起到了催化剂的促成作用,但阿尔西比亚德的行为有其自己的逻辑与动机,应探求其行为的根源而不是简单地归咎于苏格拉底。要归责的不是哲学教育指明的终点,而是他选择的异于常人的途径。

一

苏格拉底的哲学赠予

在阿尔西比亚德的抱怨中,苏格拉底对于他试图获得更为深入的哲学教导的尝试一再推托,但这一抱怨是不足为信的。

首先,苏格拉底自称“实际上我根本没有那种本事” 所推辞的是对于阶梯最高级的美本身的掌握,它难以达到更难以传授,故而他拒绝用阿尔西比亚德外在的美来换取他渴求的“美本身”,也即所谓“拿黄铜换金子”。 正是苏格拉底对自己介于有知与无知之间状态的准确把握,使他拒绝了难以做到的教导。

但这并不意味着苏格拉底对于阿尔西比亚德就没有施加力所能及的教导。 苏格拉底有此举的合理动机与实践。 苏格拉底承认爱的目的是在美的事物中繁衍,而他作为哲学家,曾经与阿尔西比亚德的爱恋关系也就具有这一目的。 由此可以认为,并不贪求美的外在的苏格拉底同样承认阿尔西比亚德也具有美的本性,并尝试做精神上的教育。

图为公元前4世纪的阿尔西比亚德胸像

Alcibiades [son] of Cleinias Athenian

(来源: Capitoline Museums)

在“哲学家和美产生出精神上的后代”这个三角之中,被爱者是被放置在“美”的位置的,他作为美的具体的表现,在爱者创造出精神上的后代同时也获得了它,并以此达到更高的哲学修养,从被爱者成为爱者,之后重复这一过程以提供一个载体,让精神上的成果流传达到不朽。 被爱的人并非一无所获,而是在自身进步的同时提供了不朽的可能。 若没有被爱者,爱者所创造出的精神成果无人承接,无人理解,也就无从谈得不朽。 所以苏格拉底有必要教导阿尔西比亚德,这一教导也是出于对他有利的动机。

苏格拉底也确实进行了这样的实践,他声称自己“成了唯一一个对你(阿尔西比亚德)不离不弃的” ,并且对阿尔西比亚德进行了多方面的劝导,而不愿让他“贪恋并且想要享受生活直到终老”。 可是,阿尔西比亚德自身并非求而不得,而是有所退避,“他逼我承认自己还有许多缺点,由于关心雅典的事务,却放松了自己的修养。 因此我强迫自己躲开他。 ”

因而,无论说苏格拉底没有尽教育之责还是教导不当,抱怨都是不足为信的。

二

哲学作为工具的危险

苏格拉底的哲学教育提供的是一个向上攀登的工具,但也是一个无法束缚住阿尔西比亚德的锁链。 他被称为“助产术式”的“困惑式问答”通过启发与探索,并不能强行将受教育者的价值观塑造为他理想的形态,而是提供一种让受教育者塑造自我与认识世界的途径。

哲学教育的危险在于给予人智慧而无法限制如何使用这些智慧。 阿尔西比亚德看到了这一危险并为其所吸引,将其作为自己“解放思想”、得到自己所追求事物的工具。 他对法律与道德产生怀疑且行为自由放荡,是和他如此未能如苏格拉底所愿地应用所得到的智慧分不开的。 他在与伯利克里的辩驳中对城邦的法律不以为意,并不代表苏格拉底对秩序的直接挑战,而仅能代表他对哲学武器不合时宜的运用。

他自有其追求,所作所为并不能完全契合阶梯中的某一阶。 反之,他可能拥有自己定义的一条阶梯,并以自己的方式去攀登。 向苏格拉底索求哲学智慧也只是他达到追求的其中一步而已。 而他走出的这一步有显然的目的性。 在苏格拉底描述了泰米斯托克勒斯凭借政治权谋击败波斯王,在波斯也获得了优厚待遇的故事后,阿尔西比亚德“大声呼喊,垂头丧气,把他的头放在苏格拉底的膝盖上,因为他甚至在相应的准备上都不如泰米斯托克勒斯。 ”他的动机在于获取如此的智慧来免于遭到不测乃至左右逢源,而他日后与这个故事相似的经历更是印证了其目的性。

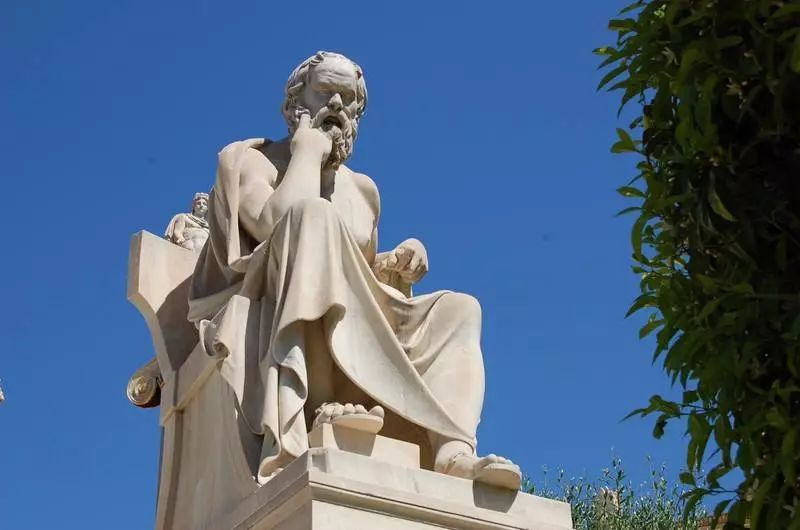

图为雅典科学院门口的苏格拉底雕像

于他而言,对哲学的求索只是一场为满足自己渴望而进行的交易。 他试图用物质的美去换取苏格拉底的教导,但并未成功,因而有了“我相信自己只有一样东西能制服他,他却逃脱了我的掌心”的抱怨。 他称“我是一个被蝮蛇咬了一口的人……我在那里被爱智的言论咬伤了”,可见促使他尝试这种交易的并不仅是对于美的本能渴望,也是哲学能够为他所用的诱惑,一种使他感到痛苦(受伤)的欲望。 而这欲望最终引导他做出难以理喻的行为。

哲学教育的危险也在于它能引导人向善向美,但无法彻底消除而只能暂时遏制丑的可能。 苏格拉底授人以渔,但无法保证阿尔西比亚德不会竭泽而渔,何况他本就有享乐放纵的天性,不加以约束则会挣脱哲学教导的生活。 他虽然是美的,但也具有败坏与堕落的风险。

“

神明让他们在一辈子过苏格拉底那样的生活或死亡之间做一个抉择的话,他们是会宁愿选择死亡也不愿度苏格拉底那样的生活的。 (1.2.16)

”

苏格拉底同样认识到了阿尔西比亚德的缺陷,并与此以哲学教育的形式做出了保护与抗争,试图激发阿尔西比亚德身上向好的天性,阿尔西比亚德自述“我在别人面前从来没有感到自己有愧,羞愧在我身上是找不到的,只有在这个人面前除外”。 但这个抗争难以持久,“可是一离开他,听到人家花言巧语,我就打熬不住,被名缰利索拖跑了。 ”阿尔西比亚德最终没有将哲学作为生活方式,而是在不再受到压力后将之作为工具拿起。

综上,哲学危险的弱点被阿尔西比亚德另有所图地有目的利用,并非哲学或者苏格拉底之过。

三

云泥异路的追求路径

阿尔西比亚德的行为原因在于他接受了哲学教育的思维方式,而没有选择与苏格拉底的理想相似的路径去达到终极的追求。 他的行为逻辑与终极追求可以被哲学教育所解释,但他选择的道路并不是哲学教育的必然结果。

狄欧蒂玛质问苏格拉底“爱者从美的东西中得到什么”,之后追问: “他使好的东西归自己所有又怎么样呢? ”苏格拉底回答: “他会幸福。 ”对于阿尔西比亚德,这一逻辑也同样适用,“所有的人都盼望拥有好的东西……这是人人共有的。 ”阿尔西比亚德同样在试图拥有他认为美和好的东西,以之达到幸福的境界,这和苏格拉底给出的答案是殊途同归的。 锲而不舍的追求和爱最终也都归于达到不朽,由此,苏格拉底的哲学教育为他指明的终极追求,幸福乃至于不朽,都是无可指摘的。

苏格拉底力求接近美本身,在他的阶梯上力求超越城邦法律以至于超越知识这些具体的美,高于包赛尼阿爱的境界。 阿尔西比亚德则身体力行地超越了城邦法律的局限,选择了动摇城邦秩序的出格之举。 在类似的观念指引下,更应该申辩的是阿尔西比亚德而不是苏格拉底。 其选择的处事方式与上升路径并非哲学教育导致,他没有在苏格拉底的阶梯上亦步亦趋,也就不应推脱责任。

如前文提及,阿尔西比亚德的理念与行为不能简单对应阶梯的某几阶,他从哲学教育中得到的只是思想观念,却用了不为人认可的方式去实践追求其理想。 要归责的不是终点,而是途径。 为他指出终极目标的哲学教育不应负责,即使终点是殊途同归: “爱也必然是奔赴不朽的”。 最应该为自己选择的道路负责的只是他本人。

1. 柏拉图:《会饮篇》,北京:商务印书馆,2017年。

2. 柏拉图:《阿尔喀比亚德》,北京:华夏出版社,2009年。

3. 普鲁塔克:《希腊罗马名人传》,吉林:吉林出版集团有限责任公司,2009年。

坤坤 编辑 / 鑫淼 校对