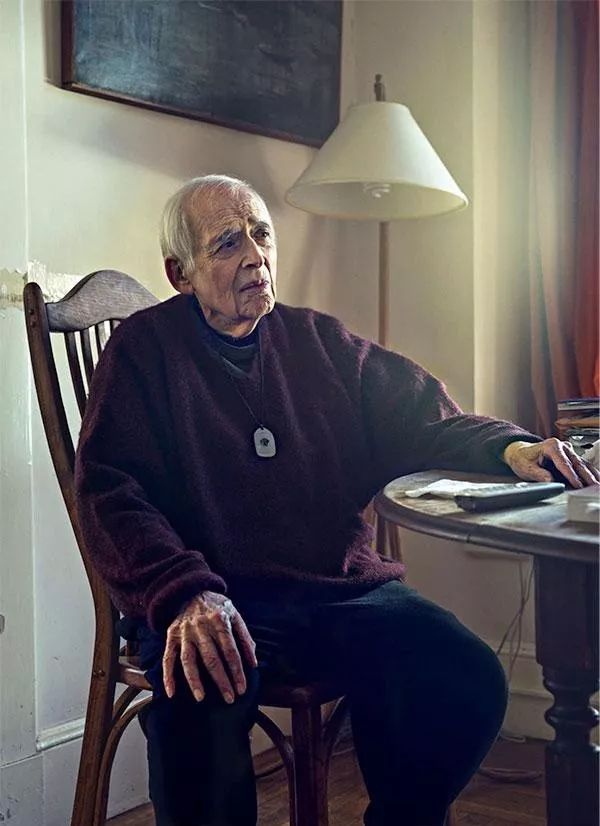

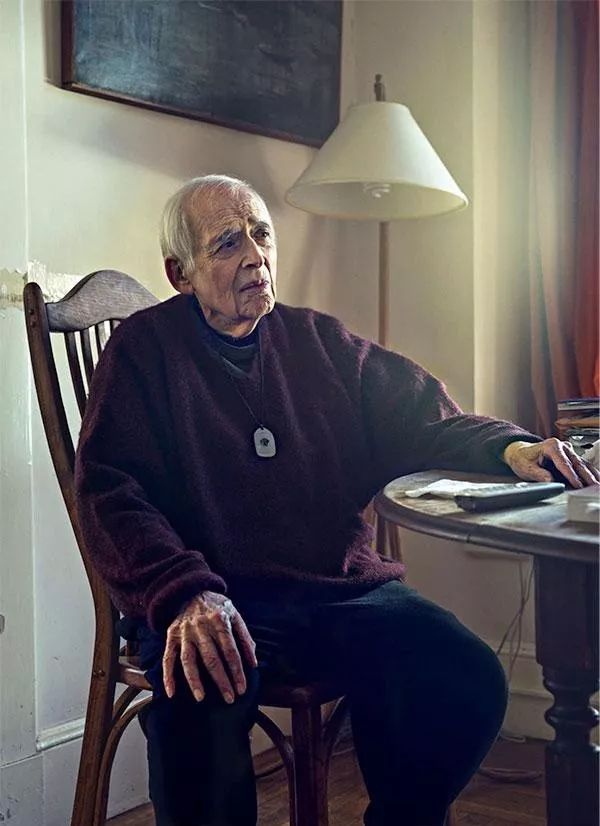

据美联社消息,美国著名文学批评家、耶鲁大学教授哈罗德·布鲁姆于美国时间10月14日在纽黑文家中去世,享年89岁。

布鲁姆的文学批评成果为他赢得学术地位、带来广泛声誉的同时,也让他饱受非议。这些非议也许并不仅仅针对他的观点本身,很难说布鲁姆直言不讳的表达方式在其中到底起到了多少推波助澜的作用。

很显然,布鲁姆从来不把非议放在心上。他坦言,自己这一生发动过四次“战争”,矛头分别指向“新批评主义”、解构主义、女权主义与《哈利·波特》文学。多年来,他随心所欲地diss他觉得差劲的作家,对“憎恨学派”发起猛烈攻击,大胆地涉足政治、体育、情感等话题,不知疲倦地发表看法。

几乎就在他逝世的同一时间,两位女性作家——玛格丽特·阿特伍德和伯纳德·埃瓦里斯托——分享了2019年布克奖。倘若布鲁姆得知这一消息,他肯定想说点什么。只不过,“那美好的仗他已打过”,这一次,他既不能、也无需再战斗。

布鲁姆这张令作家闻风丧胆的利嘴沉默了,他那博闻强识的大脑再也不能运转。这个世界失去了一个坚定捍卫“文学传统”的孤独声音。

好在文字会记得。1991年,布鲁姆接受《巴黎评论》长篇访谈,译文君节选了其中讨论当代小说家的部分,它具有强烈的布鲁姆风格:毒舌、犀利、直言不讳、切中要害。

小说会走向末世感更强烈的向度

安东尼奥·魏斯 采访

刘志刚 译

《巴黎评论》:您能谈谈对某些小说家的看法吗?我们不妨从诺曼·梅勒开始。

布鲁姆:哦,关于诺曼我写过很多文章。我在《纽约书评》上谈论过《古代的夜晚》,篇幅不算短。文中有句话让诺曼不太开心,但我个人至今还挺得意。我说,“‘文学协会’①的订户会发现,这本书鬼话连篇,买回家绝对不吃亏。”我把里面有关同性恋、异性恋的鬼话合计了一下,发现总量非常惊人。我没记错的话,其中有一段,主人公又或者是神王吧,居然把狮子都给忽悠了。但话又说回来,诺曼在这方面的确很会创新。上次见面的时候,他告诉我,他即将完成一部关于中央情报局的作品②,初稿有几千页之多。这书肯定很像一场绚丽的噩梦,因为诺曼这人有先天的妄想症,而且很严重,看什么都觉得是阴谋。所以,这部小说想必会很精彩。要怎么说呢?他是极富想象力的作家。悬疑式的写法肯定难以发挥他的专长。毫无疑问,他最精彩的单部作品还得数《刽子手之歌》,这书所呈现的已经非常接近我们所谓的现实。所以,很反讽的是,诺曼其实应该走西奥多·德莱塞的路子,在《刽子手之歌》里写一写当代《美国的悲剧》或者《嘉莉妹妹》,而不是坚持自己热衷的那种写法。我想,他如果有意继承德莱塞的传统,将来也许会在文学史上留下一笔。要知道,这成就可不算小啊。

①文学协会(Literary Guild),美国会员制读书会,创立于1927年,以向其会员低价销售书籍为特色。

②即《夏洛特的亡灵》(Harlot’s Ghost, 1991)。

。

Sister Carrie

嘉莉妹妹

☝点击封面,即可购买

[美]西奥多·德莱塞 著

裘柱常 译

上海译文出版社

2011年5月出版

ISBN:978-7-5327-5373-4

定价:25元

。

《巴黎评论》:那威廉·加迪斯①呢?

布鲁姆:跟大家一样,我也非常佩服他的《认可》。但不同的是,我认为他的另外两部作品就比较平庸了。应该说,根本就读不下去。我猜他可能还会有作品出来,但又怕他像弗莱②说的那样,一开始就已江郎才尽,从此再也无法超越自己……这种例子在美国文学里并不罕见。

①威廉·加迪斯(William Gaddis, 1922-1998),美国后现代派小说家,代表作《认可》《小大亨》,曾屡获美“国家图书奖”。

②诺思洛普·弗莱(Northrop Frye, 1912-1991),加拿大著名文学批评家,代表作《批评的解剖》。

《巴黎评论》:那索尔·贝娄呢?

布鲁姆:这是个挺有意思的作家,但他对自己、对读者的要求都不够高。和许多人一样,我很欣赏他笔下的那些男性小人物,那种近乎狄更斯式的丰富感情。这类人物支撑了他的每一部作品。男主人公的身上总有他自己的影子,即使《雨王亨德森》也不例外。这个人总是非常潦倒,而那些女人又非常荒谬。总之,都是些三流的白日梦。叙事线呢也不怎么吸引人。他对世俗的看法倒是挺像阿兰·布鲁姆①,后者似乎正是受了他的影响。而众所周知,我并不怎么欣赏那“另一个布鲁姆”。总的来说,我认为贝娄严重浪费了他的天才,尽管这话不太中听。相比之下,菲利普·罗斯就做得挺好。在我看来,菲利普·罗斯正在变得越来越强,只不过,目前居然还没人欣赏他。说菲利普无人欣赏听着好像很怪,因为他读者众多,名气也挺大。可是,的确很少有人讨论他的《骗局》,虽然这绝对是一部杰作。

①阿兰·布鲁姆(Allan Bloom, 1930-1992),美国著名思想家、古典学家,代表作《美国精神的封闭》。

《巴黎评论》:评论都认为这是他的一次实验,或者说是炒冷饭——

布鲁姆:——炒《反生活》的冷饭。当然,《反生活》的确是名副其实的佳作,但我还是认为它比“祖克曼三部曲”稍逊一筹,尤其是最后的《布拉格狂欢》,写得实在太棒了。我仍然认为,《我作为男人的一生》,当然还有《波特诺伊的怨诉》,都是了不起的作品。另外,《欲望教授》里卡夫卡的妓女那部分也很精彩。关于菲利普,我已经写过很多。他有部十分私人化的作品《事实》①。很不幸,我觉得非常难读。那以后,他又写了一本关于亡父的书,叫《遗产》。这部作品优美且动人,很见功力。菲利普是个非常优秀的文字艺术家。他的叙事饱含深情,而且——我想强调一点——众所周知,要写出好的幽默文字,那是极困难的。虽然菲利普带给我们的笑声其实很凄惨,但他却是当之无愧的喜剧作家。要知道,现在一流的喜剧作家可不多见啊。

①全名《事实:一个小说家的自传》(The Facts: A Novelist’s Autobiography, 1988)

。

The Prague Orgy

布拉格狂欢

☝点击封面,即可购买

[美]菲利普•罗斯 著

郭国良 译

上海译文出版社

2019年1月出版

ISBN:978-7-5327-7913-0

定价:39元

。

《巴黎评论》:记得您曾经说过,目前的诗歌创作正处于一个异常兴盛的时期。那小说呢?

布鲁姆:虽然近几年我读遍各类美国小说,也写过不少评论文字,但要对整体与现状有一准确的把握还是挺难。目前在世的叙事文学家里,托马斯·品钦是最优秀的。(其实,叫他小说家也未必准确。)可是,他最近出的那本《葡萄园》照样一败涂地。实际上,现代美国小说里就没见过这么糟的作品。他在《万有引力之虹》里写过“灯泡拜伦”的故事,还写过《拍卖第四十九批》,可现在突然交出这样一部笨拙而空洞的作品,读得我简直目瞪口呆又难以置信。而且,这里面没一句话足以弥补缺憾,甚至连像样的用词都很少见,这太让人伤心了。

《巴黎评论》:您怎么看汤姆·沃尔夫①的那篇文章?他鼓动作家都来写雨果式的大小说。

布鲁姆:很显然,他是在吹捧自己的《虚荣的篝火》。这么做倒也无可厚非,因为他以前是散文作家,后来才改行写的小说。汤姆·沃尔夫性格很随和,跟我在耶鲁还是同学。我挺喜欢《虚荣的篝火》,但恕我直言,这本书和他的散文并没什么区别。他只是凭着一腔热情,加上新闻写作方面的天赋,向文学的边界迈近了一小步;可是,笔下的人物还是立不起来——而且他也不想再做更多的努力。这本书很好、很生动地反映了社会压力,而这也是他向来所擅长的。沃尔夫仍然属于那场广泛运动的一份子;是他们把某种高调门的新闻写作提升到了一个非常接近于审美的高度。另外一方面,我必须说,我宁愿重温《虚荣的篝火》,也不想再读厄普代克先生的“兔子”小说。但话又说回来,厄普代克先生和我本来就互相看不顺眼。

①汤姆·沃尔夫(Tom Wolfe, 1930-2018),美国记者、作家,1960年代“新新闻主义”写作的代表。

。

Rabbit,Run

兔子,跑吧

☝点击封面,即可购买

[美]约翰·厄普代克 著

刘国枝 译

上海译文出版社

2017年8月出版

ISBN:978-7-5327-7519-4

定价:63元

。

《巴黎评论》:您有没有跟朋友或者评论过的作家起过争执?

布鲁姆:争执倒也谈不上。有一回,罗伯特·潘·沃伦请客,在饭桌上,我和斯泰伦①先生谈到文学判断的问题,我斗胆提了一点不同的看法,可他居然大声说,你的意见算什么,你只是个教书匠。依我看,在当代作家对我说过的话里面,可能就数这句最难忘了。* 我感觉,沃伦的诗要远比他近来的几部小说更精彩,我还劝他以后别再写小说了。沃伦至死都认为《归宿》是多么优秀的小说,完全不亚于《足够的空间与时间》《在天堂的大门口》《国王的人马》《夜间的骑手》。但遗憾的是,我认为这本书早已胎死腹中,无聊得要死。相反,沃伦的诗,从1966年的《化身》一直到最后(他因为病重,晚年便不再写诗),始终保持了很高的水平。

①威廉·斯泰伦(William Styron, 1925-2006),美国当代著名小说家,代表作《苏菲的抉择》。

《巴黎评论》:您有比较欣赏的新生代作家吗?

布鲁姆:我比较喜欢泰德·穆尼①,认为他很有潜力。最近刚读完《车声与笑声》,觉得作者很有才华——写得挺有深度。但也不好说;年轻作家这么多,你很难挑选。总体而言,现在写诗比写小说要容易些。写小说很难有突破。这种创作形式很难体现丰沛的创造力。但也许唐·德里罗②除外,他倒是非常善于创新。

①泰德·穆尼(Ted Mooney, 1951- ),美国小说家,代表作《去往其他星球的惬意旅行》。

②唐·德里罗(Don Delillo, 1936- ),美国文学家,曾获美“国家图书奖”,代表作《白噪音》《大都会》。

《巴黎评论》:那您认为小说这种形式将会何去何从?

布鲁姆:我感觉,在美国,我们正日渐接受可怕的千禧想象。我甚至预感它会演变出一个宗教的向度,讽刺的向度,一个末世感更为强烈的向度。

《巴黎评论》:您认为小说——以及诗歌——会有消亡的一天吗?

布鲁姆:这让我想到史蒂文斯的一首诗,《秋天的极光》。那里面有个很精彩的比喻:“一个巨大阴影最后的修饰”。其实,修饰本身也带有修饰。你看它好像到了终点,但其实不然——它会一直有,一直有。你跟它说再见,它也跟自己说再见,可最后还是在不断延续。所以,惊喜一直都会有。记得那年在耶鲁,我在读诗会上介绍约翰·阿什贝利①,并有幸第一次听他朗诵《潮湿的地下室》。我当时就心醉了!从此,只要一念这首诗,我就会想起当初临场的感受。真的,再没有比这更让人满足的了。很显然,只要还有《潮湿的地下室》这样的诗,这就不会是一种没落、无望的艺术形式。

①约翰·阿什贝利(John Ashbery, 1927-2017),美国诗人,代表作《凸面镜中的自画像》。

本文经99读书人授权节选刊发

访谈全文收录于《巴黎评论·作家访谈6》

预计将于2020年由人民文学出版社出版

。

上海译文