01

陈佩斯说过一句至理名言:“没有好处,谁叛变啊?”博物馆也一样,没收益还坚持要去做的只有傻子,而傻子是当不上教授的。

近十年来,各地纷纷出台相应扶持政策,鼓励单位和个人申办设立非国有博物馆。于是博物馆们如雨后春笋一般纷纷浮现,仿佛失落在民间的大批文物终于有了挡风避雨的地方。修博物馆的好处多了去了,简单来说有以下几条:

1 博物馆属于文化产业,比起商业用地来有更多的土地优惠政策。你可以先用市场价格几分之一或十分之一的资金拿下土地,以最少成本建起一座外观尚可的博物馆,先享受优惠政策;过几年再以经营困难入不敷出为由,将土地转换用途转手出让,在地价有升无降的大背景下,赚的钱够开十座博物馆了。

所以往往占地面积越大的博物馆,临时建筑的可能性越高。

2 以博物馆为理由申请补助。建起一个博物馆,相当于给当地增加了一个外来游客可以前往的目的地,对发展旅游有益无害,反正游客们喜欢说“来都已经来了”。以西安为例,每年都会有一笔文化扶持资金,视博物馆的大小给予每年20~30万的补助,这笔钱本身已经够一个小型博物馆一年的日常开支了。

2013年,作家马伯庸一篇吐槽文,揭露了河北衡水冀宝斋博物馆里的各种奇葩山寨赝品文物。而在广东番禺,也有一家能与冀宝斋比肩的当地博物馆,但因为已经成了当地的旅游景点……要不是马伯庸这样爱管闲事的人找麻烦,谁会主动杀掉下金蛋的鸡呢?甚至有些景区的工艺品商店,换一块牌子就变成了博物馆——博物馆卖给你的能有假嘛。

3 以博物馆作为工具进一步全方位敛财。有了博物馆,有了里面不管质量至少数量管够的藏品,你就有了文化人的社会声誉、企业家的艺术情怀、向银行借贷的抵押资本,还有非法集资的底气——我家财万贯,犯得着骗你的钱?老子博物馆随便拿一件也是几千万好不好……

所以大学博物馆跟这样生猛的民间博物馆相比,算是小巫见大巫了。何况建博物馆,是锦上添花的事。启动资金既可以由校友捐赠,又可以用财政拨款;盖馆舍需要基建,会产生大规模的工程费用支出;藏品往里面一放,就可以申请各种政策规定的保护性经费,所以有藏品要上、没有藏品创造藏品也要上……

而且妙就妙在,如今收藏者向博物馆捐赠文物,如果对方对文物的真实性不存在争议,就可以不走文物真伪的鉴定程序。你知我知,这一来省了多少麻烦。所以往往会出现未经文物部门初审,博物馆就已经又好又快地建成、堂而皇之开门接客的事。

而且就算文物的真实性存在争议,真品赝品又谁来下结论?你说赝品就赝品了?你叫它一声它敢答应不?每到这时候,供专家们大显身手的舞台就注定将平地而起。

2

许多人往往以为,之所以赝品充斥各地博物馆,是因为缺乏专家把关。毕竟因为成本很低而利润极高,艺术品和文物造假自古即有,除了终生浸淫其中的专业人士,一般人根本没法分辨真伪。

有需要辨别真伪的需求,就一定会出现相应的市场。近年来随着收藏热的升温,各地电视台都出品了一堆鉴宝类节目,而许多在荧屏前侃侃而谈的所谓专家,虽然顶着一堆世界某某鉴定委员会主任的头衔,但圈内人没几个认识他们。

所以在找专家作鉴定时,一定不能找西贝货,一定要找真正专业的、德高望重的、成名已久的、人所共知的大师级人物,例如史老史树青这样泰山北斗级的宗师。

史树青,1922年生,曾任中国历史博物馆研究员,国家文物鉴定委员会副主任委员,南开大学历史系兼职教授,北京大学考古系研究生导师,中国收藏家协会会长,《收藏家》杂志主编,中国博物馆学会名誉理事……全国政协第七、八届委员,获国务院颁发的政府特殊津贴证书,向来与启功、徐邦达、杨仁恺被称为四大权威鉴定专家,是鉴定国宝的“国宝”。

讲真,如果史老这样的专家你都信不过,在中国就找不到更靠谱的专家了。所以据法制晚报等媒体报道,2002年,当北京某银行行长颜林壮,被华尔森集团董事长谢根荣带到他的“根荣陈列馆”时,他亲眼看到了两件绝世文物“金缕玉衣”,以及以史树青等国内5位顶级专家亲笔签字出具的真品鉴定报告。

谢根荣淡淡地表示,这玉衣全世界仅有两件,史老他们估价24亿——“他们”,还包括故宫博物院原副院长杨伯达、北京大学宝石鉴定中心原主任教授杨富绪等人。

如此重量级的专家阵容作保,是颜林壮放心借贷4.5亿给谢根荣的原因。最后呢?最后钱全都打了水漂。只有初中文化的谢根荣,靠骗贷在胡润400人富豪榜上名列163名,最后因贷款诈骗罪被一审判处无期徒刑。

不私下为民间文物做鉴定和估价,是国际博物馆界的基本伦理。《国际博物馆协会博物馆职业道德准则》规定,“对其他物品进行估值,只能是应其他博物馆、法律赔偿、政府或其他主管公共权力组织的正式要求”。五位专家可能年纪大忘性也大,也可能觉得自己与众不同。

据媒体披露,当时谢根荣给了中间人、也是“金缕玉衣”的制作者牛福忠几十万,用于感谢专家鉴定的劳务费。案发后专家却声称,信封里才几千块车马费。

所以专家也是人,即便眼睛没问题,脑子却不一定。好多人都在江湖上的这个圈子里混饭吃,都是一根利益链上的蚂蚱,你要是跟钱过不去,谁还把你当什么专家?

即便是专家出于良知,觉得自己具备专业技能,有打假的义务和能力——也可能会引来麻烦。上海博物馆曾经为人所求,以本馆的热释光技术为收藏者鉴定瓷器,结果为赝品。结果拿到鉴定报告的藏家翻脸不认账,以鉴定结果不科学、影响商业价值为由,向上博提起法律诉讼……于是上博从此再也不敢多管闲事。

所以成百上千的博物馆里,那些成千上万的文物,就算专家言之凿凿地说那是真品,也最好留个万一的余地为好。这年头,保不定什么时候就要上演一出反转的好戏。

03

就算国内的博物馆山寨居多,就算赝品的存在是事实,那国外的博物馆就没赝品了?国外的文物就都是真的?

当然不可能。只要是博物馆,就有展出赝品的可能,否则对造假者的智商能力也是一种侮辱。不论大都会还是大英博物馆,里面都可能有假货。

1985年,美国Getty博物馆耗资900万美元买下了古希腊风格的一尊青年雕像,视为镇馆之宝级别的存在。但一进入公众视野,就一直受到艺术史家们的质疑。好就好在博物馆并没有采取“遇事先把水搅混”的策略,说什么“我们博物馆好不容易才建起来你们就要把它扼杀在摇篮之中的”委屈言论,而是召集学者和科学家一起来开专题座谈会。会上无法达成共识,有人说真有人说假,于是博物馆在旁边的展签上这样写:

“公元前530年,希腊,或者现代仿制品”。

直到2018年4月,这件雕像终于被与时俱进的科技证明是赝品。于是博物馆馆长直接了当地对纽约时报表示:它是假的,所以没有必要跟其他真品一起亮相。

纽约的大都会博物馆,在1915~1921的六年间买了一组声称出土于意大利伊特鲁里亚的陶制兵俑。为了确定属实,直到1933年才正式展出。二十八年之后,正式宣布其为赝品。

当然也有沉冤昭雪的例子。1979年,因不能确定一幅西班牙作家委拉斯贵兹的肖像作品是否为真迹,大都会宣布将其降级。但四十年之后,通过对画布上的签名进行最新技术分析之后,最终认定这幅画是真品。

有时博物馆里的真品活着也很艰难,既要防火防盗,有时还要防馆长。广州美院图书馆的馆长萧元,把馆藏的齐白石、张大千的真迹调包拿出去拍卖,换上自己临摹的赝品。他作案一年、卖了六年,获利2700万。直到广美校友在拍卖会上发现画作上居然有广美的印章,才因此东窗事发。

因此出于保护真品的目的,有大量的博物馆采取深藏真品、只展复制品的方式,以对付观众络绎不绝的闪光灯。反正就算把真品和复制品摆在一起,光凭眼睛也没人能辨别出来。坊间传言,甘肃博物馆是国内展示真品最多的博物馆,展出的镇馆之宝居然真的是真的。国内其他许多博物馆和欧洲地区的博物馆,大多采用“收藏”真迹展示赝品——叫复制品也可以——的方式,反正这事天知地知。而美国人这方面有所不同,他们更倾向于只展示真品。

无论国际国内,艺术品造假都是司空见惯的事。原来的造假和售假还相对独立,近年来从制造、鉴定、流通、拍卖到开展、馈赠、回收、变现,已经形成了一个无比庞大的产业链,无数人靠这条利益链从买学区房到财务自由。

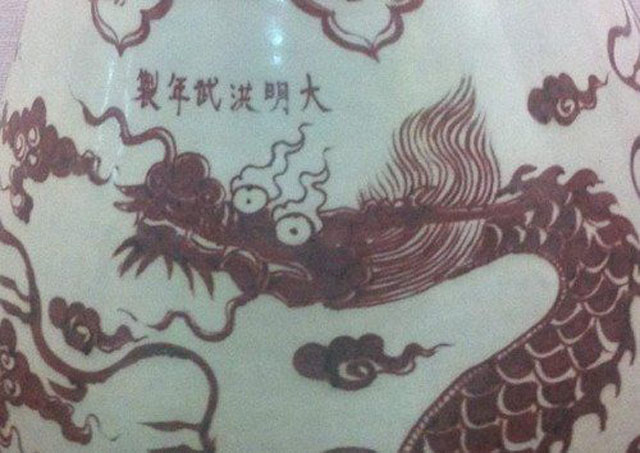

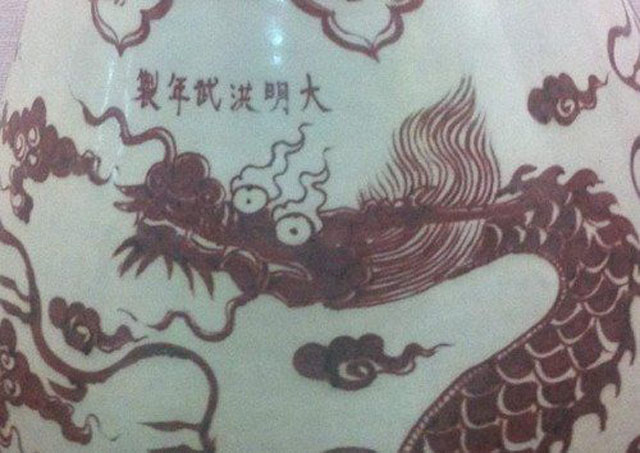

一颗假博物馆的老鼠屎,足以坏掉真博物馆的一锅汤。赫赫有名的南石山村的陶瓷、烟涧村的青铜器、石佛寺镇的玉器,它们的终极目标都是进入博物馆以假乱真。既可以借此牟利,又可以用于洗钱,傻子才不这样做呢。

东西是假的,首先因为人心是假的。所以跟量子波动速读比起来,连那些前四后二、六匹马力驱动的铜马车都显得诚意满满了。因为没有比较,就没有伤害。