从唐高宗永徽二年(公元651年)传入中国,迄今伊斯兰教在中国已有1300余年历史。“相识之初”,伊斯兰教是如何面对与唐文明在意识形态层面的差异,继而发展成今天中华文化体系中不可或缺的有机组成部分的?

本文将从外交、商业、军事等方面追述伊斯兰教在唐朝的活动轨迹,以期正确认识和评价伊斯兰教在中国的历史演变及其在中华文化体系中的地位。

文 | 李林

编辑 | Fan

全文约3122字,细读大约需要7分钟

在文化人类学的有关理论中,文化传播是指一个群体向另一个社会借取文化要素并把它们融合进自己文化的过程。有学者将文化传播划分为文本借入和载体移植两个类型。

伊斯兰教本身的特殊性决定了它在中国的文化传播不可能完全套用西方的文化传播理论来分析。而按照上述的类型划分,我们不难发现伊斯兰教传入中国“载体移植型文化传播”的特质。不过如果要深度解析这种特殊性,首先要认识以下几个特点。

第一,伊斯兰教是一种入世性很强的宗教。它将神圣的宗教信仰与世俗的社会生活融为一体,形成了一种“信仰与实践一体化的生活方式”。这决定了伊斯兰教的传播方式是“伴随着穆斯林的迁徙而传播”。形成了哪里有穆斯林的现实生活,哪里就有伊斯兰教宗教实践的文化传播模式。

第二,伊斯兰教作为一种完整的社会文化系统,不仅包括意识形态层面的文化因素,还包括物质和制度层面的因素。事实上,伊斯兰教主要不是‘传入中国’的,而是由外来穆斯林“移植入华”的,这些外来穆斯林的主体是外交使节、商人及军士。载体的职业特征决定了伊斯兰教在唐代的文化传播必然是以世俗性和物质性的文化因素为主的。

第三,文化传播具有选择性的特征。而选择的标准不是由传播者的主观意愿决定的,而是由受众的主动选择及其反馈结果所决定。唐文明作为高度发达的社会文化系统,对外来文化选择的标准是:能否在原有的文化基调上,丰富和补充自身的文化体系。这决定了唐文明对伊斯兰文化传播中物质文化因素多于制度和意识形态因素;世俗文化因素多于宗教文化因素。

总之,伊斯兰教在唐代所进行的文化传播在很大程度上只能是伴生的和无意的。这一特性在外交、商业、军事等方面都留下了鲜明的印迹。

唐高宗永徽二年(公元651年),大食正式与唐通好。据《旧唐书·大食传》载:“永徽二年,始遣使朝贡。其王姓大食氏,名啖密莫末腻,自云有国已三十四年,历三主矣。”其中“啖密莫末腻”则是对第三任哈里发奥斯曼的尊称。据记载,在此后的一百四十年间,大食遣使来华达三十九次之多。在同一期间被唐视为“绝域”的外国中,大食向唐朝派遣使节的次数是最多的。

在这些使节中,既有外交使节、政治使节,还有些假以使节之名行贸易之实的商人。出于职业的限制,在现实的文化传播过程中,他们往往都以传播伊斯兰世俗文化为主要目的,而宗教文化在很大程度上只是作为世俗文化传播中的伴生性结果。

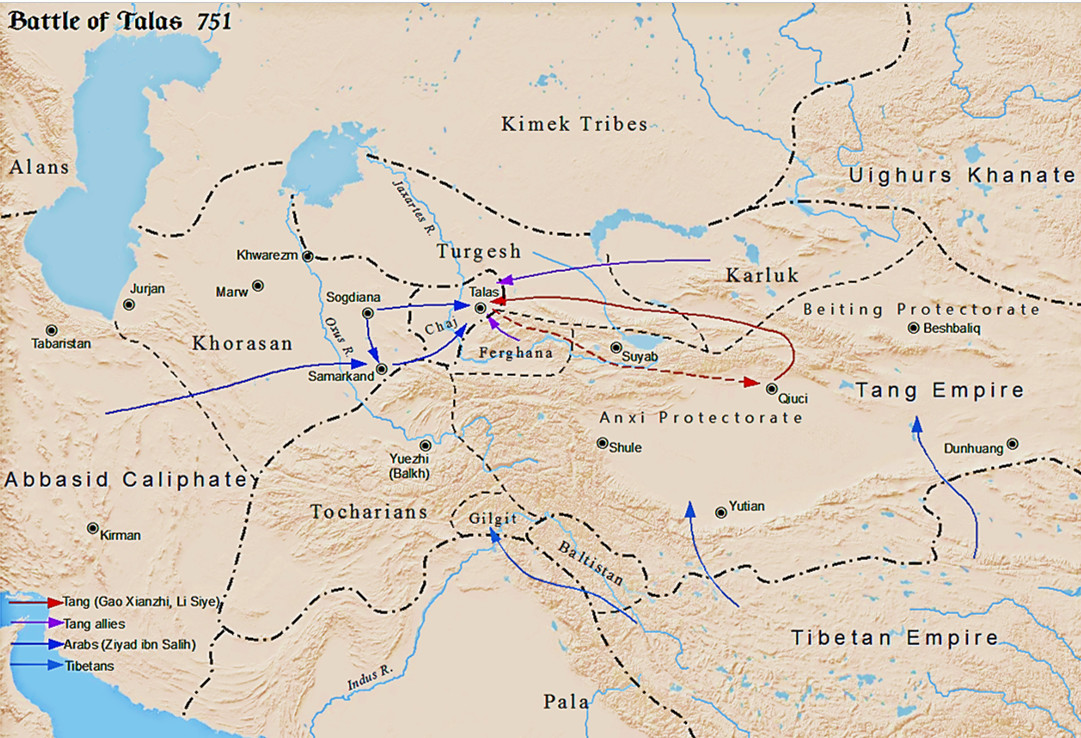

贞观十五年(公元641年),波斯萨珊王朝为阿拉伯人灭,海运事业遂亦为阿拉伯人掌握。直至15世纪葡萄牙人兴起之前,世界海上贸易的权力主要掌握在穆斯林商人手中。怛逻斯战役(公元750年)后,阿拉伯将中亚划归自己的势力范围,传统丝绸之路的贸易就从性质上演变为阿拉伯人和中国人的贸易。这种形势为阿拉伯、波斯等穆斯林进入中国提供了更有利的条件。

而与此同时,发达的交通、丰厚的利润以及唐王朝开放的贸易政策吸引了大批穆斯林商人来华。无论是来华次数还是人数,穆斯林商人都远超同期来华其他穆斯林。因此,唐代伊斯兰教在华活动很大程度上依靠和体现于穆斯林商人的活动。

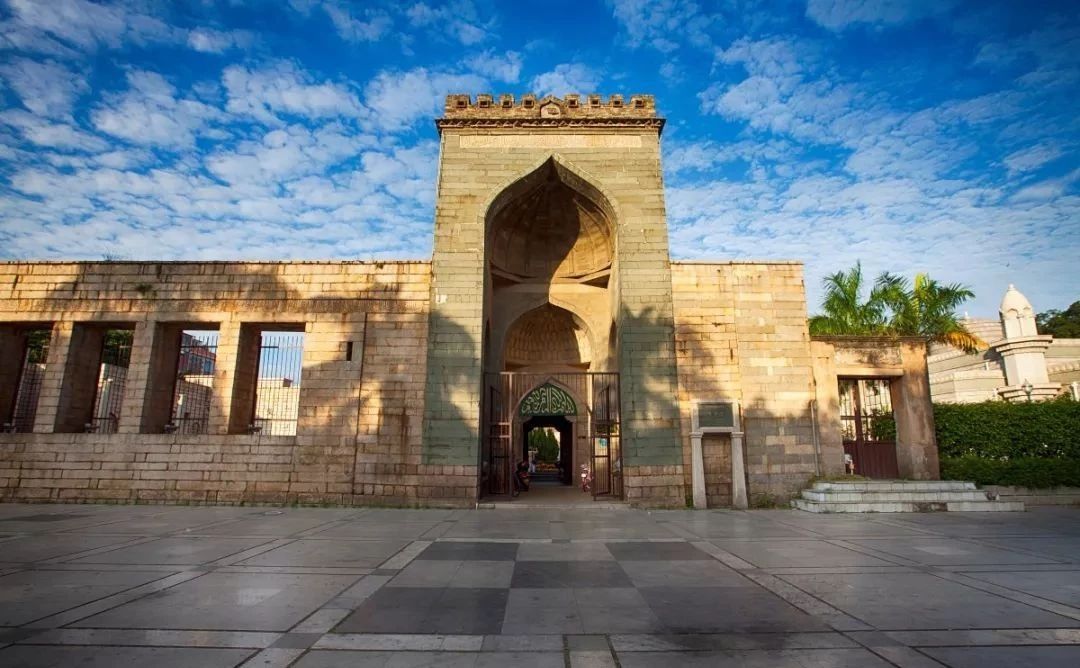

据推测,唐时在华穆斯林商人总量维持在数万人左右。他们散布于广州、泉州、明州、扬州乃至唐都长安,形成了一个逐渐扩大的穆斯林蕃客阶层。这些穆斯林商人沿陆路的丝绸之路和海上的香料之道将香药、珠宝、犀象等物品输入中国,并将中国的陶瓷、丝绸,茶叶等特产贩回本国。其获利之丰,家资之富,往往为唐人所称慕。

虽然唐代穆斯林商人来华的目的只是经商盈利,但他们的社会生活、宗教生活无不直接或间接体现着伊斯兰教。加上因为饶有财富所带来的社会地位和影响,使得唐人耳闻目濡式的接受了有关伊斯兰教的知识。唐人由想见穆斯林商人之富而想见其人,由想见其人而想见其教,正反映了其对伊斯兰教的认识过程。

唐朝与大食有时也会因对领土或利益的角逐而产生碰撞。根据冲突规模和程度的不同,伊斯兰教在唐朝的军事活动可分为三类:间接的军事威胁、直接的军事冲突和军事援助。

伊斯兰教在唐朝的军事活动首当其冲表现为间接的军事威胁。在8世纪初,穆斯林军队已控制了中亚大部分地区,势力直达帕米尔高原。葱岭以西的安国、康国、吐火罗、俱密诸国原本皆为唐朝之属藩,此时竟也成为大食的征服对象。从当时西域诸国向大唐发出的求援表文就可以看出大食军队来势之迅猛。伊斯兰教军事力量的征服行动虽未发生在唐朝本土内,但也威胁到唐朝在中亚势力范围内的统治。这种军事扩张扩大了伊斯兰教在中亚乃至中国的影响。

随着西域军事角逐的加剧,间接的军事威胁终于演变为双方直接的军事冲突。据中国方面的史料,大食同唐朝的军事接触共有五次。其中规模比较大的有两次:天宝十年怛逻斯之役、贞元十七年渡泸之役。

怛逻斯在今哈萨克斯坦境内。怛逻斯战役以唐朝的失败告终。此后,唐在西域的势力就已不能同盛世之时相比。

另一面,数万名被俘的唐朝军士同样对二者之间的文化交流起了积极的推动作用。他们通过自己在穆斯林社会中的亲身体验,对伊斯兰教产生了较为详尽确实的认识,这对唐人正确认识和了解伊斯兰教具有重要的意义。

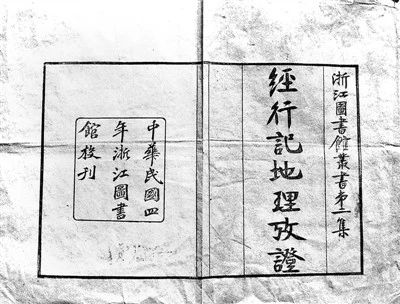

杜环就是其中杰出的代表。他在这次战役中被虏,经十二年历行大食各地,到公元762年才由南海回国。后撰《经行记》一书,根据自己十几年来的所见所闻对伊斯兰教的教义、教规以及阿拉伯人的社会生活做出了“相当正确”的描写,成为有关伊斯兰教教义最早的中文记录。

然而,即使是这样一件具有里程碑意义的事件的出现也不是有意传教的结果,而是作为战争冲突的一个伴生结果。这场战争就是唐同大食的另一次规模较大的军事冲突,发生在贞元十七年的渡泸之役。

此次战役以唐与南诏为一方,吐蕃与大食为另一方。经过两次战斗,唐与南诏消灭了大食与吐蕃的联军。当代学者推断,这场战役中的大食降卒成为川滇一带穆斯林的最早来源,这实际上是我国西南地区早期伊斯兰教传入的直接原因。

除了负面的武力威胁和军事冲突,唐与大食也开展过正面的军事援助活动。至德年间,唐廷曾借用大食等国的军队,镇压安禄山叛乱。有学者认为,收复两京后,这些援助唐朝的穆斯林军士大部分没有回国,而是留居于长安一带,并与中国妇女通婚。这是首批正式落藉中国的穆斯林,他们的留居与通婚无疑也推动了伊斯兰教在唐朝的文化传播。

美国人类学家斯宾格勒(L·S·Spindler)曾指出:社会文化系统除了受内部诸因素的影响外,还要受其他系统变迁的作用。其作用过程便是文化传播。

文化传播并不涉及两种文化是否近似的问题,它只是意味着,一个社会文化系统需要另一系统中的一部分,如一种新思想,一件新物品,一种新食物…… 可见,文化传播的源动力来自人类社会生产、生活的需要。

而对于已创造出富有特色的社会文化系统而言,根据自身发展的需要对不同文化进行比较,从中选择某些成分,并在吸收过程中加以综合、改造,用以丰富自身文化乃是发展自身文明的必要措施,因而也是不同社会文化系统相互交往的最终目的。

中、伊两大文明系统间的文化传播正属于这种性质。有唐一代,便是在广泛吸收西域、南海的物质、精神文化因素的基础上创造了灿烂的唐代文明。

伊斯兰教宗教文化与唐文明在意识形态层面有着根本的差异甚至抵触,但这种先天的相斥力和文化选择机制却并未能构成阻拦文化传播的鸿沟。伊斯兰教不仅以其特有的方式将自身的文化讯息传播到中国的各个角落——从东海之滨直到西北边陲都留下了穆斯林的足迹——而且最终还发展为中华文化体系中不可或缺的一个有机组成部分。

究其原由,载体移植型的文化传播方式是根本原因。它不仅提供了赋予其真实生命的载体,也为其提供了赖以生存发展的时空环境——穆斯林社区。正是在穆斯林社区这块原生土壤的涵养下,伊斯兰教才可能在中国的土地上扎根、生长乃至开花结果。可以说,外来穆斯林入华是伊斯兰教在中国漫长的文化传播历史进程中逻辑和现实双重意义上的起点。

早期入华穆斯林,就其文化属性而言是世界伊斯兰教的一部分,具有原汁原味的伊斯兰文化特征。而元、明以后,在华穆斯林的文化属性发生了根本性的改变,此时的伊斯兰教已融入到中华文化体系中,成为其不可或缺的一个有机组成部分。并最终在主动适应中国特殊文化生态环境的过程中,发展为一个兼容中、阿两大文化体系特征的中国伊斯兰教。因而,中国伊斯兰教的传播活动既可视为跨文化、跨族际的世界伊斯兰教文化传播的一个组成部分,但从更深层的意义来看,它所蕴含的深厚中国文化底蕴更赋予其作为中华文化传播一份子的自我认同和文化界定。