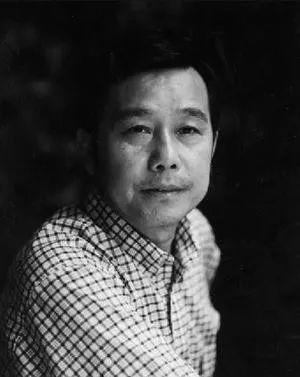

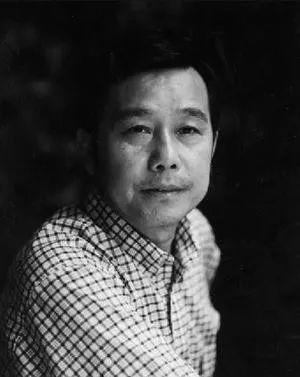

王炳炎,男,1951 年 10 月出生,湖南长沙市人,广州美术学院国画系毕业,教授。中国美术家协会会员、中国工笔画学会理事、被文化部、中国文联评为 97 全国百杰画家称号、中国现代工笔画院导师,湖南省文史馆馆员。

作品

(1)《胜似亲人》获全国第六届美展银牌奖,并被中国美术馆收藏。

(2)《黄金路》获全国首届职工、美术、书法、摄影展金奖。

(3)《新嫁娘》获全国第三届工笔画大展铜奖。

(4)《三月三》获全国第二届少数民族美术作品展铜奖。

(5)《潇湘女》获全国第八届美术作品大展优秀奖。

(6)《山雨》入选全国第九届美术作品大展。

(7)《秋妹》入选全国第十届美术作品大展。

(8)《山雨》入选第四届全国画院优秀作品展。

(9)《吉日》获文化部举办的爱我中华大展铜奖。

(10)《怀念》96 年获省委宣传部“五个一工程”奖。

(11)《民族的拯救者》获“迎 97 香港回归”中国书画作品大奖赛优秀奖。

出版专著

(1)《百杰画家,王炳炎》专集。

(2)名家技法优选《现代工笔人物画》王炳炎专集。

(3)《中国近现代名家精品业书——王炳炎工笔人物画精选》专集。

(4)《高等美术院校基础课程教学范本——王炳炎风景速写集》。

(5)《王炳炎作品集》兼工写作品专集。

作品被编入《中国美术全集》《中国美术五十年》等中央电视台、人民日报等各种新闻媒专题报道介绍。

在诗质画境中塑造厚重

——现代工笔人物画家王炳炎艺术论

文/樊家信

对于现代中国工笔人物画界,王炳炎愈来愈受到关注。评价现代中国工笔人物画的创作现状及拓展,王炳炎是位需要多讲几句的角色。这不是溢誉。

画家的分量,终究要靠作品说了算。探讨王炳炎的创作实践和作品的学术价值,体味一下有“苦行僧”雅号又“纳于言”的王炳炎的精品是怎样炼成的,应该是一件有趣且有意义的事。

《胜似亲人》

一、画间荡漾的“诗质 ” 源于挚爱与悲悯

读王炳炎的工笔人物画,一种“诗质”的东西,如山地土壤的芳芬、种子向上的希冀,静静地作用于你。关于“诗质”,读者能体味到画间荡漾的诗样的情愫、意境和底蕴。我以为这种“诗质”的产生,光靠灵气或一般意义上的“采风”、“深入生活”是得不到的。它需要深厚的生活底子,需要陶养与审美领悟能力,尤其需要较长时间浸泡在 某 种 地 域 文 化里,去“渐悟”而后“顿悟”。只有这样,方有希望获得可称为“诗质”的东西。

王炳炎 1951 年生于湖南长沙,其少年时代经历了上世纪 60年代的社会大动乱。1970 年夏,17 岁的王炳炎被下放到湖南湘西自 治 州 永 顺 县 农村。这是个典型的湘西苗族、土家族生活的大山区。回忆那个年代,他最难忘的是日日 夜 夜 做 不 完 的活。冬日,他穿着棉袄,腰间系着草绳,挑 100 多斤的担子,在陡 峭 的 山 路 上 前行……

《新嫁娘》

斯时斯地,大自然的异美和极度贫困,一并强烈地刺激着这个多情善感的年轻人。

山民的善良淳朴真诚,融进平时纷繁的再平淡不过的生活中和特有的民风民俗里。山民对他这个远离父母孤身一人守在大山的城里伢子,没有歧视与淡漠,有的只是山里人特有的真诚呵护和关切。尤其是苗族女人,她们的肩头承担着更大的生活压力,内心装着更多的苦痛。可她们善良,任劳任怨,心里始终保持着一种近乎浪漫的憧憬。这些,在王炳炎的心底,留下了一辈子难以泯灭的记忆。

《指甲油》

天生我材必有用。王炳炎调到湖南理工学院美术系任教授。有人统计过,王炳炎坎坎坷坷地走过来,很大部分时间都在山区农村、工厂矿山度过的。几十年,他和普通劳动者在岁月风霜的磨砺中感同身受。他真挚地爱着异美的湘西,爱着竹篓里盛着生活的重负,在山间小道艰难行走的湘西女。

《秋妹》

多年后,王炳炎在《湘西与湖南工笔画》-文中写到:“湘西的山山水水风土人情,容易激起艺术家的创作冲动。湘西的独特民俗风情和湘西山民的善良朴实美,常自然而然地融到他们工笔画创作中去。画家们也倾注深情,捕捉湘西的生活细节,将湘西的独特感受十分精细地刻画出来……湘西山水风情作为一种创作‘母体’,画家们心系不忘。她是永远取之不尽、用之不竭的创作源泉”。王炳炎把他熟悉的湘西称之为“令人神往的感性资源”。作为画家,他又多次回到湘西,他心底留存的情结或感悟,正是在这种“令人神往的感性资源”中,得到了第二次“发酵”,升华成宣纸上的诗质画境。石涛云:“受与识,先受而后识也”。王炳炎没有几十年在基层的“受”,哪来的深刻的“识”?

《潇湘女》

墨象即心象。王炳炎画的妇女形象之所以有种淡淡的含而不露的抑郁、含着“苦涩的笑”,那是画家对处于贫穷困苦却能执着地追求美好的苗族妇女的牵挂,是对大山和大山儿女们的牵挂。挫折与苦难,可让人心更向恶也可让人心更向善。

《苗女》

王炳炎的“善根”深深植入心田,握着画笔,笔端饱含着的是一份挚爱与悲悯。画家由于理解而悲悯,由于爱而忧伤。有评论说,对善良、美好人性的讴歌,是王炳炎绘画艺术的基调,这说法是准确的。

《三月三》

几十年深厚的极富特色的生活积累和体悟,对于画家的王炳炎绝对是一座创作宝库。这种“幸运”一般画家哪能轻易得到?作品《大山的女儿——苗女》中的苗女,嘴角微翘,细细的眉毛,多白的眼睛,神思中飘着一丝隐隐约约的忧郁,特别应该提一下作品《嫂子乐队》。按理,在山地氛围中,能出现一支由“嫂子”组成的乐队,画面应该洋溢着欢快的旋律。可画家是这么处理的:灰调。人物的衣褶略有夸张,给形象以雕塑感。“嫂子”的表情显然不全是欢乐,更多的是一辈子默默劳作的山地妇女,要在穷乡僻壤拓出一种崭新生活来的沉重。

《试嫁妆》

他的不少作品,其实就是一幅幅在沉重中生活劳作的妇女的肖像画。他画得那般有情致那般清雅率真,读者能品味出生活的真实、形象的厚重。能品味出一种关爱敬重生命(尤其是对劳动妇女)的普世价值和人文精神的张扬。画家传神写心,用线条和色彩表达了对所画对象的挚爱与悲悯。而挚爱与悲悯,就是最高的“诗质”。

二、把独悟融入人物鲜活的细节中

能否从平常的生活中捕捉到精彩的细节,考验着人物画家的眼力,考验着他们对生活的理解和综合文化素质的功底。遍读了王炳炎的作品,可以说,他是捕捉细节运用细节于现代工笔人物画的高手。

《银色的梦》

一提起人物画的“主题性”,也许很容易使人联想到那种违反艺术规律的思维定势与创作模式。其实,人物画的主题性问题,是当代人物画家不可回避的。只是今天的人物画家巳没有了“思维定势与创作式模”的桎梏。要探求的,是在主题性与画家的情感特质、个性化的审美趣味等方面如何找到一个相融点。我以为,王炳炎在这方面做得颇出特色。王炳炎没有着意去追求表现所谓鲜明的主题,他只是一心一意地从他熟悉的生活里寻找他需要的细节。画家善于把自己的创作意图融入细节里,于是思想的底蕴也自然隐藏在形象中了。王炳炎的作品常呈现出主旨的“多菱性”:作品“思想的核”如多菱的宝石,从多个角度看都能看到光亮。正是那些精彩的细节,闪亮着画家对生活独有的理解。

《蝶舞》

画家上世纪 80 年代的成名作《胜似亲人》,曾获全国第六届美展银奖,后收入人教版小学课本里。为了塑造那位少女的形象,画家“特意在人的第三感情区一脚上做文章,将一只脚踏在另一只脚上,很好地揭示了她不图表扬的内在的心灵美”(王炳炎《<胜似亲人>创作纪实》)。“踏脚”和对人物脸部腼腆等细节刻画,让少女的心灵美质表现得那么可亲可爱可信。《空翠鸟语》画了满纸的竹,多干少叶。缠着白头巾的白衣女子吹着竹叶,在与鸟对语。这一极具情趣的细节,让画面呈现出一种人与自然的融和、一种音乐的旋律感。《海妹》当然不属于“湘西系列”的创作,可对细节的选撷和表现同样非同一般。“海妹”睁大那双美丽的眼睛,右手拿斗笠,左手向前伸出,一丝惊愕?几分不满?佯装生气?从沾着泥的黄胶鞋上,可以看出她刚从工地回来。画家别出心裁,又扣住环境的细节刻画:占了很大画幅的海边巨石,斑驳陆离,佩以南国的短蕉叶,生动逼真。这种人物与环境关系的巧妙处理,对人物、海石的精细入微的刻画,让作品极富生活情调和韵味。

《毛毛雨》

作品《代表》中的苗女一脸的开朗。这样的形象,在画家作品里的确罕见。她静静地微笑着,眸子斜视,拘谨羞涩掩饰不住内心的快乐。双手反握着布伞,生出一种干练的感觉来。配饰彩球、银器,显得很喜庆。红色的“代表”标徽在风中扬起,读者似乎听到了银饰在风中碰撞的叮当声。可是,我们从“代表”的形象中,仍然能读到一种融进喜悦的沉沉的“若有所思”。那“所思”是什么?是第一次品尝到一种尊严之重?是第一次品尝到一种责任之重?在这里,人物的性格、精神风貌都是通过亮丽的配饰、静静的微笑、斜视的眸子、握伞、风中扬起的标徽等细节很到位地表现出来的……

《春雨》

王炳炎的作品,总能以人物生活中朴质美妙的动态细节、富有特色的环境细节营造出一种诗的情境和氛围。让读者在山地的静美中,感受到来自人物内心的淳厚,一种来自大山的亲切感。

王炳炎的作品一直就蕴藏着“写意”精神,有着较厚重的精神含量。画家没有“制作”的匠气,不会落入因工而工的窠臼。他给予读者的是真实诗意的生活、鲜活厚重的形象。他的人生经历、艺术陶养,决定了他具有远离媚俗和矫情的免疫力。

三、 “ 望今制奇,参古定法 ” 于不变中求变

中国工笔人物画传统源远流长,文化积淀丰厚。从技巧而言,可以说是最先发展成熟的中国画。面对一幅幅古代经典杰作,一套套完整成熟的技法程式,如何求变?

《秋》

我以为,现代中国工笔人物画家要变法创新,似可从四方面“突围”:其一,深入传统,打好古典绘画语言基础,借古开今,表现当代生活,抒发新的情感和表达新的审美取向。这是从题材内容思想层面的“突围”。其二,将西画的绘画语言消化后,融入传统中,达到一种有新意的“修辞”效果。这是从技法层面借西济东。其三,吸取姊妹艺术和民间艺术的“营养元素”,丰富、创新自己的绘画语言。其四,力求继承传统又新于传统,在传统中寻思“变法点”,以开拓新法。

《写意人物》

有“苦行僧”之谓的王炳炎赋有天分灵气,且有难得的锲而不舍精益求精的咬劲,加之有深厚的生活根底,这些都是创新成大气者必备的条件。

王炳炎曾言:“人给了我们丰富的财富,我们现在要做的,就是在古人财富的基础上再创造财富。在我的艺术生涯中,我临摹了许多古画,从西法起步,复归传统,融西为中,推陈出新,于造化中锤炼,在生活中提高,我绘画 50 多年就是这样走过来的”(王炳炎《论中国工笔人物画的发展》)。看来画家在对待“继承与发扬”或者说“求变与坚守”问题上,观点是鲜明的:在全球信息化大背景下的当代工笔人物画,站在世界艺术发展的高度看,拓展变新是不二的选择。但这种拓展变新是以民族文化自信为基础的,怎么变也不能去失优秀传统的独立品质,要始终保持民族气质的艺术底蕴,保持东方神韵。只有这样在不变中求变,才是科学的变,有出息的变。

《写意人物》

王炳炎对传统的沉浸颇具深度。这种基础的夯实,对创新是很紧要的。他的作品笔韵高洁清雅,构图严谨大气,造型写实传神……这些,都能令读者体味到传统经典工笔人物画的一些素质。我们甚至可以说,画家笔下的女性那种含而不露的抑郁,也有着中国传统文化精神下悲剧色彩的“遗传基因”。王炳炎力求自己的创作在传统中透出当代文化精神,在当代语境中拓展传统的精妙。这种“传统”与“当代”的融合,在他的作品中如月过林,了无痕迹,没有一丝牵强生硬感。

习作《藏女》

刘勰在《文心雕龙·通变》中提出了“望今制奇,参古定法”的主张,我以为挪来讲现代工笔人物画的创新亦很适合。“望今”,即面对今人的生活层面和精神层面;“制奇”,即欲融进当代人类文化的主流话语,必须要用新题材新意境新手法。“参古定法”刘勰是讲要宗经,要按文学规律变。我们在这里,是讲现代工笔人物画的变,要不丢失艺术“母体”的“基因”,在继承优秀传统的基础上求新。

《写意人物》

王炳炎面对古无今有的现实生活,在诗质画境中,着力开拓新的题材,塑造劳动妇女的新形象,注重刻画出她们的精神特质,同时,我们读其作品,不时能感受得到画家在以线造型的传统中,融进西画坚实的造型方法;在层层渲染的传统设色中,运用了西画的光影效果,色彩丰富逼真,有种诗一般的气氛。姊妹艺术、民间艺术元素的融入,也是画家常用的求变创新的手段。《离娘饭》、《毛毛雨》光影的运用、《新嫁娘》中民间美术吉祥符号的强化、画幅中民俗风情背景如版画如织锦的装饰性……这些,都给作品带来了诗的意境和现代感。

应该指出,群体造像作品之多之好,给王炳炎的创作成果增添了不少分量和特色。九人的《哭嫁图》、八人的《潇湘女》、七人的《嫂子乐队》、十人的《祝酒歌》,还有通过巧妙构思,不知其中多少人物的《三月三》……都是拓展传统求变求新的佳作。

《写意人物》

工笔人物画表现人物的多寡是由画家创作题材和创作意图决定的。群体造像的工笔人物画尤其注重“置阵布施”(顾恺之语)、“经营位置”(谢赫语),即在落笔前思考推敲,整体把握构图:多个人物的安排、道具环境的设置、画面的走势节奏、主次关系的处理等等。《虢国夫人游春图》、《韩熙载夜宴图》等名作,“置阵布施”得错落有致,疏密得当,堪称“散点”传统构图的典范。

王炳炎对传统构图的形式组织规律的研究是下了功夫的。于是在自己群体造像的工笔人物画创作中,总想突破传统程式的语言规范。《三月三》用“制奇”之术,为“制奇”之作。画家用西画色彩的虚实表现和空间透视法,以近乎俯视的角度,将雨中撑伞的苗女铺满全纸,几乎不留空白。画中只见到一个人物完整的侧面,其他多是背影。半透明的伞与伞的叠加、淅淅的春雨中透映出的银饰不灭的辉光,巧妙的“置阵布施”及光影恰到好处的运用,令整幅作品繁而不乱,满而不滞,有了意韵远深的诗的境界。我们不能不赞赏画家对群体造像构图的大胆,赞赏画家对画中大开合小开合设置的精当,大关系大感觉把握的到位。

《写意人物》

《哭嫁图》也是一幅“制奇”之作,构图精心巧妙很出新意。人群围着哭嫁的新娘朝纵向簇拥,又几乎是满纸:一个背面,一个贴近新娘亦哭,五个若有所思。那个背着孩子的妈妈,低着头,一手捂着嘴,像是追思自己的当年……一豆油灯,满屋晕红,诗质的氛围感和不失生活气息的形式美油然而生。

四、银饰堆塑出民族精神和人性的张扬

想着重谈谈画家在传统中是如何寻思“变法点”的。王炳炎在创作实践中,把目光盯住了苗家女佩戴的银器。

苗族的先辈从远古走来,历史的纷争和战事,逼迫他们一次又一次在穷乡僻壤开辟家园,一次又一次迁徙再迁徙。凄美的传说伴随着他们艰难的步履,把自己特有的文明延续了数千年。这个古老的农耕民族没有文字,他们把自己的文明融入民风民俗中,融入女人美丽的服装和银饰中。于是有学者说,苗族女人的服装、银饰是穿在身上的历史。

《人物速写》

透过银器本身的实用价值和艺术价值,王炳炎认定银器不仅是笔下人物外在的装饰,也不仅为了画面的响亮,更不是为了因工而工的“超逼真”,而是为了表现民族性格、民族精神的需要。可王炳炎始终觉得,传统工笔技法对银器的表现缺乏力度,银器文化精神得不到充分地展示。他一直在寻求表现苗族银器的新的绘画语言。

早在上世纪 80 年代,王炳炎的工笔人物画《胜似亲人》获全国第六届美展银奖,《黄金路》获全国首届职工绘画书法摄影展金奖。领奖后他抽空来到北京西郊法海寺,发现寺里的壁画值得玩味:画中,项链、项珠等饰物是采用立粉法来表现的。年代久,可白粉和胶调制的材料“立”在饰物上,饰物的“精气神”至今犹存。这让王炳炎灵感顿生:能否借鉴古人的“立粉法”,弄出一种在现代工笔画中从未有过的银器表现方法来?

《人物速写》

王炳炎是一个很有“咬劲”人,他探索了整整十年多,终于成功独创了他的“厚堆法”,即将银饰“堆”起来表现。他用特制的胶水和颜料,适度地堆在笔下的银器上,以极具特色的艺术语言,真实地表现出银器文化精神和美感。在如月的银辉映衬下,人物的情绪和个性特征更加生动,可谓“刚健笃实,辉光日新”。

《风景速写》

人们不难从画家《潇湘女》、《离饭娘》、《祝酒歌》等作品中欣赏到他“厚堆法”的艺术魅力:《潇湘女》中,八个盛装的苗家女在半透明的黑伞下,或侧或正、或明或暗,横列着挤在一起。占了很大画幅的银饰,集中地向读者发散着如月的辉光。那数不清的有立体感的朵朵银花和无数高高低低的银垂链,衬映着一张张恬静中带着一丝沉寂的脸庞。这厚重的银饰,给苗家女的尊严增添了分量;这厚重的银饰,成了苗族女人内心追求的外化和张扬。画中,苗族妇女那种非同一般的美丽和神韵,常常会让驻足画前的人怦然心动,感慨唏嘘,从心底由衷升起一种赞赏与尊重。“厚堆法”在这里得到了淋漓尽致地发挥。

王炳炎有一种欣慰感,自己终于把郁积在心中对银器独特感受,痛快地表现出来了。而且载有“厚堆”出来的银器的宣纸或绢面,能折叠能装裱不怕打湿。从工艺上说,也是很有价值的创新。

《风景速写》

写到这里,我想起清代画家王昱的一段话:“画之妙处,不在华滋,而在雅健;不在精细,而在清逸。盖华滋、精细,可以力为;雅健、清逸则关乎神韵、骨格,不可强也”。王炳炎一路走来,很是艰辛。惟因有这种宝贵的“艰辛”,他的作品才富有诗质,才能在柔美中透出雅健,厚重里飘出清逸。他注定还要在这条路上继续艰辛地前行。他清楚,自己只有去辛勤浇灌总在前头的那棵艺术之树,它才会如湘西的山色那般常青。美术评论家王鲁湘先生在《我看湖南工笔画》一文(见《2011 艺术湖南:湖南省美术精品工笔卷》)中称“王炳炎是湖南工笔人物画的代表性画家”。

2017年3-5月于长沙湘江畔“其大其小”屋一邵阳古灯斋

(作者系国家一级作家、著名评论)