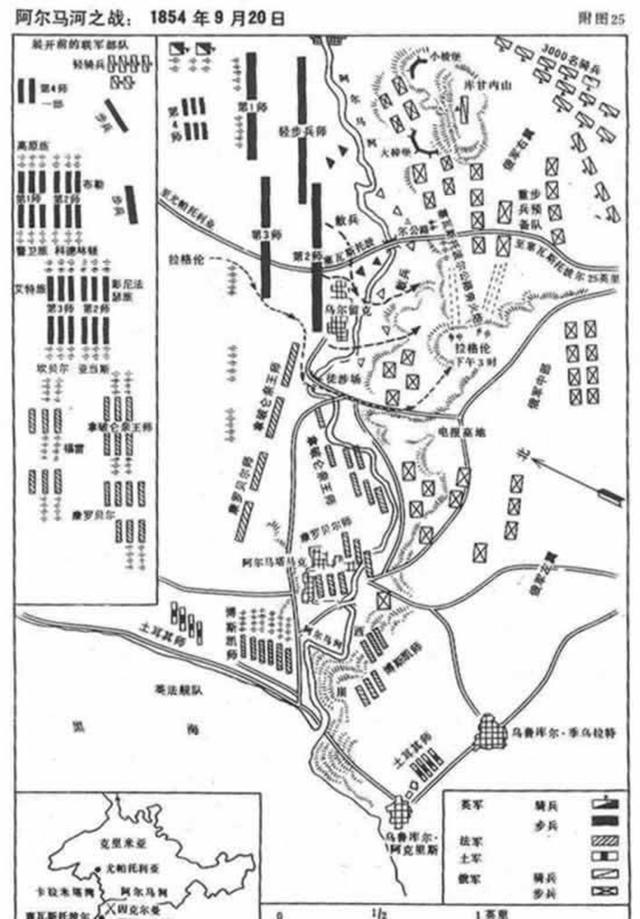

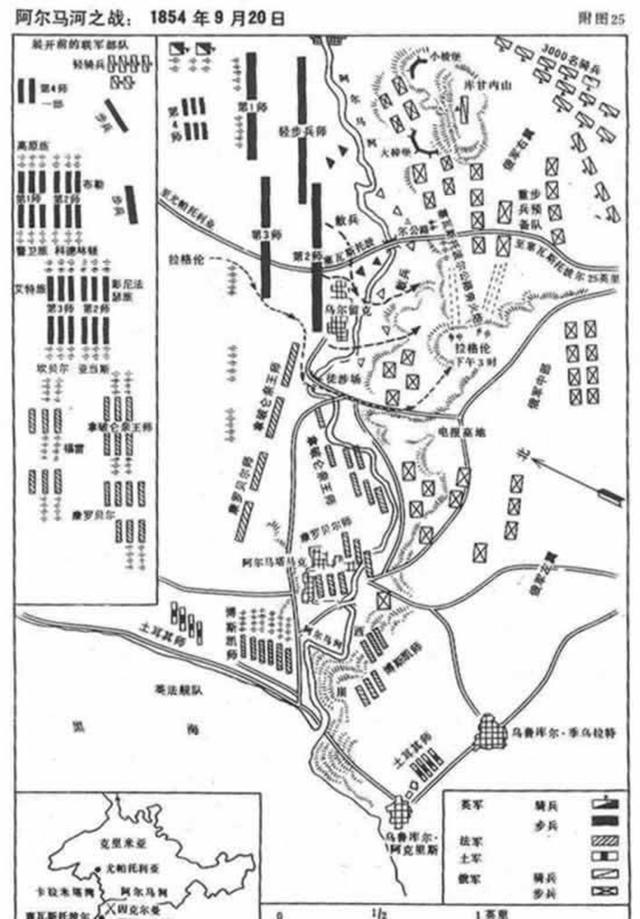

事件简概:1854年9月20日,阿尔马河战役打响。6.2万名英、法、土组成的远征军14日在克里木半岛登陆后,开始向南推进,19日进抵阿尔马河。俄军统帅缅希科夫指挥3.8万俄军和120门火炮退至河南岸坚守。相较于英军这支先头部队,俄军兵力强盛,占尽地理优势,将英军围困于山中。但是令人们未曾料到的是,这支先锋部队未等到大部队的支援,竟逼退了俄军,甚至一度抢占了俄军高地的碉堡。20日,拉格伦将军指挥英军在左翼,圣阿尔诺元帅指挥的法军在右翼,对俄军阵地同时发起进攻。俄军在英法联军猛烈打击下损失惨重,被迫退往塞瓦斯托波尔,俄军在战役中损失6000人,英法联军损失不到3000人。阿尔马河会战使英法远征军在克里木半岛站稳了脚跟,并奠定了克里木战争的局势。

收取保护费的战斗民族

克里米亚战争是俄国为了争夺博斯普鲁斯和达达尼尔海峡的控制权,打通进入地中海的通道,而与奥斯曼土耳其帝国之间的一场战争。由于英国和法国不愿坐视俄国的势力逐渐扩大,也加入了这场战争中,因此,这场战争是自拿破仑帝国崩塌后规模最大的一次国际战争,堪称近代军事史上一场混乱的厮杀,从军事角度而言,双方在战场上的表现都极为不佳,而阿尔马河之役也被称为揭幕战。

导致克里米亚战争的直接原因表面上是因为宗教纠纷,但实际上,是俄国与土耳其之间早就积怨已久。自拿破仑战争以来,俄国一直是欧洲大陆的霸主,但是俄国也有软肋,那就是俄国只有一个出海口,而且这个港口又是位于北方,这个位置一年中有半年无法通航,而且又容易遭受到英国进攻。

所以,沙皇亚历山大对沟通黑海和地中海的咽喉要道博斯普鲁斯和达达尼尔海峡觊觎已久,迫切的希望能够拿下这块领土。

1853年,俄国派遣缅什科夫亲王作为特使出访君士坦丁堡,要求奥斯曼帝国的苏丹阿卜杜勒·迈吉德签订一份新的条约,条约内容是将土耳其境内的所有东正教居民交由俄国来“保护”,这等于是要求将巴尔干地区拱手让于英国。

在英法两国的支持下,奥斯曼帝国提出希望用谈判来解决争端,但是缅希科夫却表示拥有百万军队的人是不会为谈判操心的,并且发出了最后通牒,此时的俄国根据以往对土耳其战争的经验,认为如果不能在谈判桌上得到,那么就开始战争吧,而赔偿一定会更加丰厚。

奥斯曼帝国的靠山

俄国想要独占这两个黑海的出海口,在近东扩张的势头使得英法两国坐立难安,如果沙俄阵地控制了这两个海峡,那么,英法两国在地中海的势力将受到严重威胁,所以,绝对不能让俄国如愿获得这两个出海口。

英法两国支持奥斯曼帝国,有了强大的靠山,奥斯曼帝国直接拒绝了俄国的最后通牒。7月,俄国出兵8.3万人占领了奥斯曼帝国的摩尔达维和瓦拉几亚这两个公国,开始向奥斯曼首都推进,奥斯曼帝国被迫向俄国宣战。

英、法原以为摆出强硬的姿态就会使俄国撤军,但这场战役对俄国人来说,是实现传统野心的战争,战斗民族是不会畏惧任何军队的。在土耳其宣战前一天,便派出联合舰队驶入黑海对俄国施压,不料事与愿违,英、法的联合舰队刚刚驶离君士坦丁堡,俄国海军紧接着就出海了。

11月末,俄国海军中将率领舰队突然袭击土耳其位于黑海南岸的军事基地,并对锡里斯特里亚要塞进行了围攻。英法向俄国发出最后通牒要求俄军撤离,但是俄军对于英法的警告根本置之不理,英法联合舰队穿过博斯普鲁斯海峡,俄国因此对英法宣战,克里米亚战争就此全面爆发。

1854年,2万多名英军乘船驶入土耳其,4万法军也在加里波利登陆,登陆后的英法联军在土耳其南岸的港口城市瓦尔驻扎,这里距离被俄军围困的锡利斯特拉有100多公里。联军的指挥官由英军总司令拉格伦男爵和法军总司令弗朗西斯·坎罗伯特将军共同执掌。

由于土耳其军队的英勇抵抗和英、法联军的压力,俄军在锡利斯特利亚屡次遭到失败后被迫撤出了土耳其。战争本应就此结束,但是英法并不肯就此罢手,他们从海上直扑克里米亚向俄国黑海舰队基地挺进,要一举消灭黑海舰队。60多艘船舰装载着6万士兵以及3个炮兵团开进了克里米亚半岛。

战斗打响,英法联军对战俄国军队

俄国黑海舰队司令建议主动出击,攻击英法联军阵地但是克里米亚海军总司令缅希科夫亲王担心英法军舰的威胁,拒绝了这个建议。俄国的黑海舰队被英法联合舰队困在了瓦赛斯托波尔港内。由于不愿坐以待毙,亲王决定将战场选在了地势险要的阿尔马河。

阿尔马河地形复杂,四周都是葡萄园,不便于部队机动,俄军防守的阿尔马河南岸地势起伏,缅希科夫亲王统率了50万俄军有50门火炮和30个骑兵中队。俄军早在战斗打响前5天就进驻了南岸的各高地,可是却没有修筑工事,只是简单筑起了一道作为野战火炮掩护的齐胸土墙。

很明显,俄军在防御部署上有着明显的漏洞,缅希科夫将三分之二的兵力集中在库甘内山,以掩护公路交通。但在另一处小山的位置防御空虚,一旦英法联军在那里突破,他们的炮兵就可以对密集部署在下游的俄军预备队进行直瞄射击,这种威胁无疑是致命的。

英军统帅和法军统帅各执己见,无法制定出一个双方都同意的作战方案,结果各自为战。由于法军的主力留在了瓦尔纳,而且他们在那里遭受的伤亡比英军要沉重的多,所以这次作战,英军目标是库甘内山,而法军则是占领上游的小山。

英军在进攻之初遭受到了俄军猛烈的炮火攻击,尽管英军炮兵在数量上占优势,但俄军居高临下占据了上风,但由于俄军对于火炮的掌控还欠缺火候,所以并未对英军的推进造成太大的影响,英军步兵的战斗队形仍然缓慢而稳定的向前推进着。

这时的法国军队则非常顺利,高地上驻守的俄军一度将法军打压下去,但法国依靠着强大的炮火进攻后,蜂拥而上,俄军在高地上的8个营由于没有炮火支援仓促撤退,法国占领了高地。此时,缅希科夫才意识到自己的错误 ,命令俄军去增援,法国早就架起了大炮等待俄军。法军向着队形密集的俄军猛烈射击,同时库甘内山方向英军也开始进攻,这本应是联手进攻的好时机,但是鸡贼的法军统帅不愿冒险进攻,他认为英军兵力多,应该让英军去打头阵,所以他只是命令炮兵在高地上与俄军互相轰击为英军声援。

但是此时的英军却遇到了麻烦,俄军先头部队在库甘内山坡出现,不知道英军是不是眼神不好,居然以为他们是法军而下令不得开火,当俄军部队走近后,英军才意识到看错了,一位号兵又吹起了撤退的号角,其他号兵一听撤退也纷纷吹响号角,结果英军阵型大乱,在遭到俄军猛烈枪火的打击后,英军部队争先恐后的向山下逃去。

英军总司令登上高岗,从容不迫的观察着整个战场,极有战术眼光的他发现脚下这座高岗恰好是一处理想的炮兵阵地,于是命令英军把两门重炮拉到高岗上向库甘内山的俄军炮兵进行设计,只用了三发炮弹就摧毁了俄军的一辆弹药车,接着着又击毁了俄军一门火炮,俄军不得不转移炮兵阵地。随后,英军又把炮口转向原本缅希科夫布置在公路两侧的俄军战术预备队,这些步兵当时正以密集的队形待命,英军的炮弹轰然落下,俄军受到重创,英军的炮击迫使俄军战术预备队在战役的关键时刻停止了前进。

在库甘内山上,英俄两军展开斗争,俄军人数高于英军,可是俄军采用的是密集纵队投入战斗,这种队形不利于部队实施机动和发挥火力,而采用横队队形的英军便于火力发挥,结果俄军大败,军队陷入了混乱之中。缅希科夫亲王眼看大势已去,急忙策马撤退,俄军的士气完全崩塌,士兵们如同潮水般向塞瓦斯托波尔要塞退去,下午4点,整个战场终于沉寂下来,战斗宣告结束。

在阿尔马河战役中,俄军伤亡了6000人,法军伤亡500多人,英军则伤亡2000多人,英军原本有支骑兵旅,但是英军并不打算冒险用骑兵旅去追击溃逃的俄军,而法国又没有骑兵,所以只能眼睁睁的看着俄军从容不迫的从战场撤出,甚至连笨重的攻城大炮都给拉走了。英法联军并没有缴获什么物资,只看到俄军留下的一些伤员,这些伤员的遭遇也是十分可怜,战场上医生与医疗设备本就奇缺,英法联军的医生根本顾忌不到俄军伤员,所以有许多俄军伤员只能等死。

结语:英法联军的胜利避免了他们被赶出克里米亚半岛的结局,而且这场战役的胜利帮他们打通了通向塞瓦斯托波尔进军的道路。在这次战役中,两个因素起了决定性的作用,一个是英军采用的横队队形,便于火力发挥攻击俄军。另一个是英军总司令勘察地形将火炮拉上高岗攻击俄军炮兵阵地。缅希科夫把防御作战计划建立在纵队反攻的基础上,而不是挖壕固守,虽然俄军的火炮起到了重要作用,但是俄军主要还是采用了拼刺刀的人海战术而不是依靠步枪火力。

参考资料:

《世界战役》

《英国简史》

《一场战争与两个帝国:克里米亚战争始末》