“远远望见一座大建筑物,红墙黑瓦,矮墙后面有一根旗杆矗立在晚霞里,五星红旗在空中呼啦啦飘扬。红旗下面是一片操场,绿色的秋千架和滑梯,触目地呈现在人们的眼前。操场后面是一排整整齐齐的平房,红色的油漆门,雪亮的玻璃窗,闪闪发着落日的反光。”

——周而复,《上海的早晨》,1958

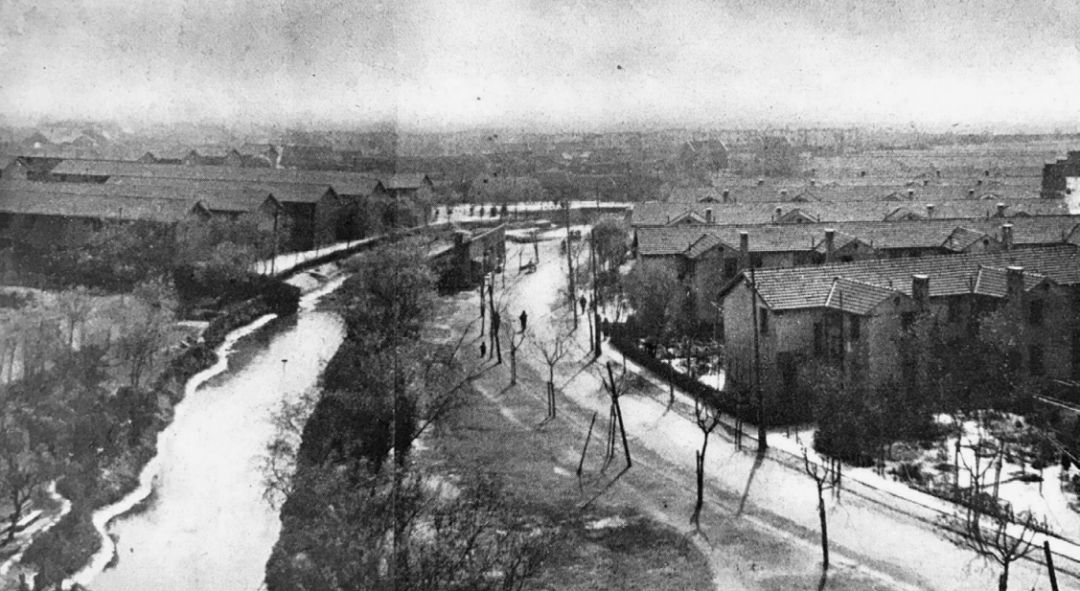

曹杨新村鸟瞰(1957年)

提起工人新村, 上海市民都不会陌生。这种诞生于 20 世纪 50 年代的居住社区,在经过近半个世纪的发展后,已成为上海最具特色的住宅类型之一 。尤其在改革开放之前,工人新村是上海城市住房建设的主体,它既是几代上海人的集体记忆,也承载着城市发展历程中的众多面向。

工人新村诞生、发展、停滞、衰败以及更新的过程深深地嵌入上海的空间发展与社会变革之中,同济大学建筑与城市规划学院副教授杨辰所著的 《从模范社区到纪念地 :一个工人新村的变迁史 》 即是对这一过程的研究与反思。

一种截然不同的模式

自近代以来,除了南京国民政府时期建造的少数几个“平民村”,市场化运作模式始终是上海房地产业的主流,从法租界豪华宽敞的花园洋房到“三湾一弄”暗无天日的棚户区,个人的经济实力成为决定其住房条件的关键因素。然而20世纪50年代诞生的工人新村,却是一种截然不同的模式——主导住房分配的关键因素由市场变成了政府。

工人入住曹杨新村(1952 年)

《解放日报》对曹杨新村的报道(1952年7月6日)

工作单位是同国家战略需求紧密相关的大型国企、自身具备优异的政治思想与业务能力,这成为入住工人新村工人们的共同特质。通过这样的筛选过程,政府在住房分配乃至价值评判方面的基本范式得到了清晰的表达。

书中提到申新九厂在“分配计划书”中明确表示要通过住房分配帮助职工树立“三个观念”:第一是生产观念——搞好生产合同,建设富强祖国的美好生活;第二是集体观念——一人住新村,全厂都光荣;第三是感恩观念——人民政府为人民,感谢毛主席,感谢共产党。由此可见,工人新村从诞生的那一刻起就被烙上了深深的时代烙印,成为这座城市全新生产、生活方式的试点与标杆。

曹杨新村区位图(1952年)

曹杨新村规划总图(1951年)

如书中所言,“就近工业区、远离市区”的选址原则显然受到“先生产后生活”工业化的政策影响,这也是20世纪50年代上海城市定位由“消费型城市”向“生产型城市”转变的真实写照与必然要求。同样是基于这样一种非市场化方式形成的居民结构,20世纪50年代居民委员会在工人新村中的建立与运作也更为顺利。

值得一提的是,通过对物理空间的分析,作者指出,工人住宅中一方面私人空间受到严格限制(人均居住面积低于4平方米),另一方面公共空间则相对充足,拥有宽敞的前后院、集会广场、公园、文化馆等。诸如洗衣服、晒被子、缝纫、做饭等大量如今我们习惯于在私人空间完成的家庭事务当时则多在室外公共空间进行。由此可见,工人新村中狭小的私人空间与相对充足完善的公共空间与设施,蕴含着对“日常生活集体化”的促进与推动。换言之,我们也可将其视作对私人领域的压缩。

曹杨一村住宅生活场景复原图(1950年代)

曹杨新村的公共服务设施(1957年)

从分配方式(单位)到基层治理(居委会),生活在工人新村的人们被纳入工人—单位—国家的体系中。作者认为,工人新村不仅是一种居住类型、一种空间实践,它还可以被理解为一种生产制度、治理手段和生活方式。

一种“去特殊化”的过程

可以设想,假使计划经济体制一直延续,工人新村很可能会成为上海城市居住社区发展的主要模式。事实上统计数据也显示,从第一个工人新村(曹杨新村)的建设为起点至1978年间,工人新村始终都是上海城市住房建设的主体,尤其是在1954—1958年期间,除了在已有基地上的扩建,上海还另辟新村基地11处,建造新村126个,面积约有1308万平方米,占1949年至1978年间新村建设总量的近2/3。

上海工人新村与工厂的分布及规模(1978年)

然而,随着1978年改革开放的到来,尤其是当1990年后市场经济体制的逐步确立,带有鲜明时代烙印的工人新村模式面临着内外部环境的同时变化,商品房取代工人新村成为城市住宅建设的主流,而对于后者来说,巨大的挑战也很快到来。挑战的源头,正是昔日带来荣耀的“工人”身份。

20世纪90年代国企改革,上海百万工人下岗,其中尤以纺织、五金等劳动密集型企业为甚,不期而至的下岗大潮令工人新村被置于尴尬的境地。

当工人失去了“工人”身份,工人新村背后的运作模式也随之变化。对“工人新村”来说,这是一种“去特殊化”的过程,它开始越来越像很多非工人新村的城市社区,但对于生活在其中的人们而言,则意味着生活方式的一次巨大转变。他们主动或被动地学会去接受“后单位时期”自身与单位、与国家的全新关系。

与此同时,进入20世纪90年代之后,很多早期的工人新村无论在户型设计还是房租建造标准上都已不复使用,曾经受人羡慕的新村住户,变为城市中的住房困难户,他们又回到了他们父辈、祖辈的原点。

失去了光环的工人新村在城市更新中陆续被拆迁改造。当然,正如书名“从模范社区到纪念地”描述的那样,新村工人认同新村的历史价值,也不希望承载着父辈荣耀和儿时记忆的模范村就这样被一拆了之,然而对于简单地将工人新村“博物馆化”,显然也是他们无法接受的。现实生活中的众多需求使他们更渴望在记忆留存与居住空间改善之间获得平衡点,在笔者看来,这也正是本书最重要的现实关怀之一。

一块无法回避的拼图

工人新村,一个带有明显时代烙印的产物,一个蕴含着众多历史记忆的载体,如今正随着旧时模式被瓦解而在这座城市中逐渐失去存在感。就这一点来说,本书无论是对上海工人新村历史发展变迁的全景描绘,还是围绕这一社区模式现实发展中所遭遇挑战的分析,抑或是田野调查过程中积累下的大量口述访谈史料,都足以增进后来者对于上海工人新村发展变迁的认识。

难能可贵的是,为了能够深入理解工人新村这一研究对象,作者从2008年10月到2010年7月间开展了三次田野调查,其间有半年左右的时间,他租住在曹杨一村,结识了包括街道干部、居委干部、第一代劳模在内的大量工人新村新、老居民,完成了对54户家庭、56位居民和6位办公人员的深度访谈。毫无疑问,这种严肃的学术研究正是让工人新村未来变得更好的过程中不可缺少的一环。

当然,对于一个发展历程长达近半个世纪,如今依旧延续着的事物,关于工人新村的研究远没有结束,更多具体的问题还在等待被探究。比如,工人新村在诸如动员回乡、三年困难时期、改革开放等特定历史时期同其他类型的城市居住社区是否存在某种差异?这种“非常态”的社区生活经历对于工人新村居民的集体记忆建构到底扮演了什么样的角色?

工人新村是近70年上海城市变迁中无法回避的一块拼图。这一实践的演变路径与现实状况或许已不同于设计者最初的愿景,但作为一段真实的历史,无疑是值得被纪念的。然而同时我们也应该清晰地认识到,这种纪念本身不能也不应该同那些仍然居住在其中的人群脱节,他们是这段历史的传承者,但他们更是这座城市的一员,理应分享这座城市前进发展的红利。

曹杨一村鸟瞰(2009年)

曹杨新村内景(2009年)

令人感到欣慰的是,就在前不久,一则关于曹杨一村综合修缮改造启动签约的新闻见诸媒体。显然,这说明社会各界依旧在关注着工人新村的未来。今后,工人新村无论以什么样的形式存在,我想有一点一定不该被忘却:任何的变化都应该让人们能够获得更美好的生活,而这种朴素的愿望,其实也正是半个多世纪前建造工人新村时的初心之一吧。

文字来源:《工人新村的记忆,深深嵌入上海》,文章作者:曹伟,刊发于《解放日报·读书周刊》2019年12月28日06版。

“社会空间视野的上海纪事”书系

《从模范社区到纪念地: 一个工人新村的变迁史》

杨辰 著

同济大学出版社

ISBN:978-7-5608-8539-1

定价:68.00 元

“新村不仅是一种居住形态(建筑学分类),它还是一段历史、一项政策、一类城市单元和一种生活方式。”

全书分三个部分。上篇概述了工人新村在战后上海的空间发展与社会重建过程中所起的作用。其中第一章在简要介绍了1949年以前上海工人的情况之后,着重梳理了1949—1995年间工人新村建设的背景和历程。这解释了重建上海之初,人民政府启动工人住宅项目并选择以“新村”方式建造工人住宅的原因,说明了46年新村建设如何受到国家战略和地方政策的影响。第二章从居住制度的视角,探讨了在上海社会主义改造过程中,工人新村在“从房地产开发到公房建造、从保甲到居委会”变革中的作用。特别指出了工人新村的投资、建造、分配、管理对于两套平行的社会管理体系——单位与居民委员会的重要支撑。

中篇选取曹杨新村——1952年建成的上海第一个工人新村——作为研究对象,用3章的篇幅,从空间、社会和历史三方面对新村的发展历程(1950—1990 年)展开分析。 第三章论述了曹杨新村在城市、街区、住宅三个尺度上所体现出的社会主义城市的规划原则:先生产后生活、空间结构的等级化与标准化的户型设计。通过这些原则分析,新村空间与里弄空间的差异以及差异的形成机制也得以彰显。第四章和第五章试图分析两代新村工人身份建构的过程——这涉及两个相关问题:第一代居民如何通过国家赋予、社会宣传和自我认同来获得“新村工人”的身份?为何第二代居民在经历 20 世纪 60—90 年代一系列社会运动和经济改革后,虽然继承了父辈国企工人的职业身份,却无法保持“新村工人”昔日优越的社会地位?

下篇探讨自1990年代末以来,曹杨新村内部发生的空间与社会环境的新变化。 第六章分析新村居住流动的现象与机制,揭示了社会变革——国企改革与单位制的衰落、住房商品化改革、外来农民工的大量涌入——对曹杨新村的冲击以及对本地与外地居民居住策略的影响。第七章讲述随着文化遗产概念的兴起,正在遭受贫困化的曹杨新村却获得了“纪念地”的保护身份,新村居民因此错过了改造住房的机会。围绕着新村改造与遗产保护的争论,相关者(区政府、街道办事处、居民委员会、本地与外来居民)形成了各自的立场、态度和行动方式,新村又再次成为转型期工人与政府确立关系的社会空间。

本书作者

杨辰,毕业于同济大学城市规划专业,法国社会科学高等研究院(EHESS)博士,法国国家职业建筑师(DPLG)。现任同济大学建筑与城市规划学院副教授、博士生导师,研究方向为城乡历史与遗产保护、社区更新与治理。

16、