在戊戌维新的人物群体中,一般都把目光聚焦在康梁身上,其实朝中大员的影响也至关重要。没有朝中重臣的策动,戊戌变法连起步都没有可能。在当时满朝文武大多见风使舵、畏首畏尾之时,李端棻的直言还是可圈可点的,当时有赞誉说他,“二品以上大臣言新政者一人而已”。

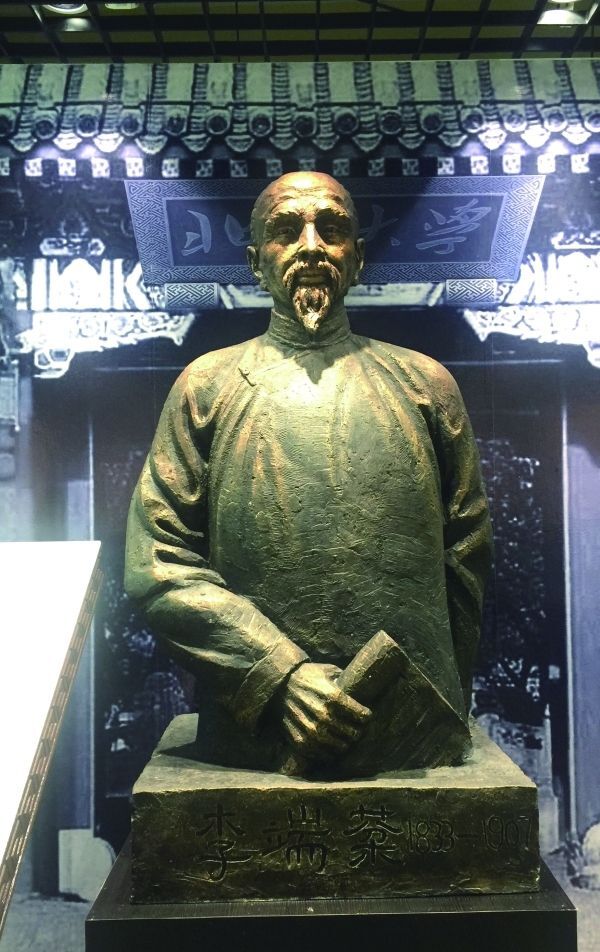

李端棻,字芯园,贵州贵筑人。幼时很孤苦,曾随叔父李朝仪赴京城求学,后考中进士。《清史稿》记载他“选庶吉士,授编修,为大学士倭仁、尚书罗敦衍所器。”,倭仁是晚清理学大家,被倭仁器重,可看出李在学行和气质上有与倭仁相近的地方。后历任学政、刑部侍郎等职。

1889年秋季,李端棻以内阁学士身份出任广东乡试主考。阅卷时,慧眼识拔考生梁启超,认为该生以“熔金铸史”的文笔应答考题,以为是“饱学宿儒”,李端棻非常欣赏,于是将他录取,榜上排名第八。后来,年仅16岁的梁启超前来拜见这位识才的主考官,才华横溢的梁启超给李端棻留下深刻的印象,之后主持将自己堂妹京兆尹李朝仪的千金李蕙仙相许配,成就了一桩好姻缘,李梁联姻一时传为佳话。“自是颇纳启超议,娓娓道东西邦制度”。李端棻与梁启超感情很深。梁启超曾说:“启超以光绪己丑受学贵筑李公,旋婿公妹,饮食教诲于公者数十年。” 1889年至1898年十年间,梁启超到京师多寓住在李端棻府第,李端棻利用自己的政治关系为梁启超援引,使梁得以结交各界名流。梁启超由一个未经世事的年少书生成长为倡导变法维新的领军人物,与李端棻的一手栽培提拔息息相关。李端棻与梁启超建立密切的关系,为策划维新变法提供了坚实的人才基础。

李端棻于1896上疏请立京师大学堂,建议各省府、州、县遍设学堂,并建藏书楼、仪器院、译书局,广立报馆,选派留学生。又“密荐康有为及谭嗣同堪大用”。百日维新期间,授礼部尚书。从戊戌变法前后各派力量的复杂博弈中审视;李端棻支持康、梁,是因为他们在思想的认识和倾向上有比较坚实的共同基础,但从政变前后的一些环节来看,将李端棻说成是一个在思想和政治上彻底的康党还有些欠妥。李端棻在戊戌政变前请病假看风向,以至政变初期他是一个旁观者的身份。陈夔龙的《梦蕉亭杂记》记述了事件经过,并指出“托病”请假以避祸端正是出自陈的策划。

百日维新后,李端棻被充军新疆。后赦归,主讲贵州经世学堂。值得一提的是李端棻告老还乡后并未叹老嗟悲,而是充满热情地投身贵州的教育文化事业,大力兴办新式学堂,亲自主讲新思想,传播新文化;他编著《普通学说》作为教材,列举大量新学科目,以此来扩大贵州士人的眼界。此外,通过选派留学生和兴办实业,为贵州文化事业和社会发展开拓了新的路径,力图为改变贵州贫瘠落后的面貌有所作为。李端棻是贵州教育近代化的领袖、总设计师,有研究者通过系统梳理李端棻的《请推广学校折》、《普通学说》、《苾园诗存》及其教育教学实践等文献,发现李端棻不仅是京师大学堂、贵州通省公立中学、贵阳公立师范学堂等的重要创始人之一,而且还是我国近现代课程论的先行者。在西方现代课程论诞生之前,李端棻的课程论思想及其内容已经比较完善,并已经开始系统实施,这在世界教育史上都有不可磨灭的印记。

李端棻的教育思想是与时俱进的。随着形势的发展和知识的积累,他不断完善自己对教育的认识。教育目的由“御侮”演变为“救时”和“穷理”;教学内容由以四书五经为主西学为辅演变为以格致、实用之学为本,生动展现了有识知识分子主动融入近代社会,并紧跟时代发展的勇气和智慧。

1907年11月17日,李端棻在贵阳逝世。