题/以书为御,难以成事:前秦符坚在文治上的“教条主义”致使其败亡

文/金色明月,一位热爱历史的,喜欢写点东西的小人物

图片声明/本文内图片均来源于网络,如有侵权,请联系本号。

盗用警告/本号已与“维权骑士”签约,可实时监测全网盗用文章行为,请遵守道德底线,莫伸手伸手必被捉!

前言:

前秦政权在符坚统治时期,广开教化,弘扬儒学,施行德治,促进前秦政权的兴盛,统一了北方,然而,其不顾实际,照搬儒学经典,在文治方面的教条主义致使其国基动摇,在淝水大败,最后还丢了卿卿性命。

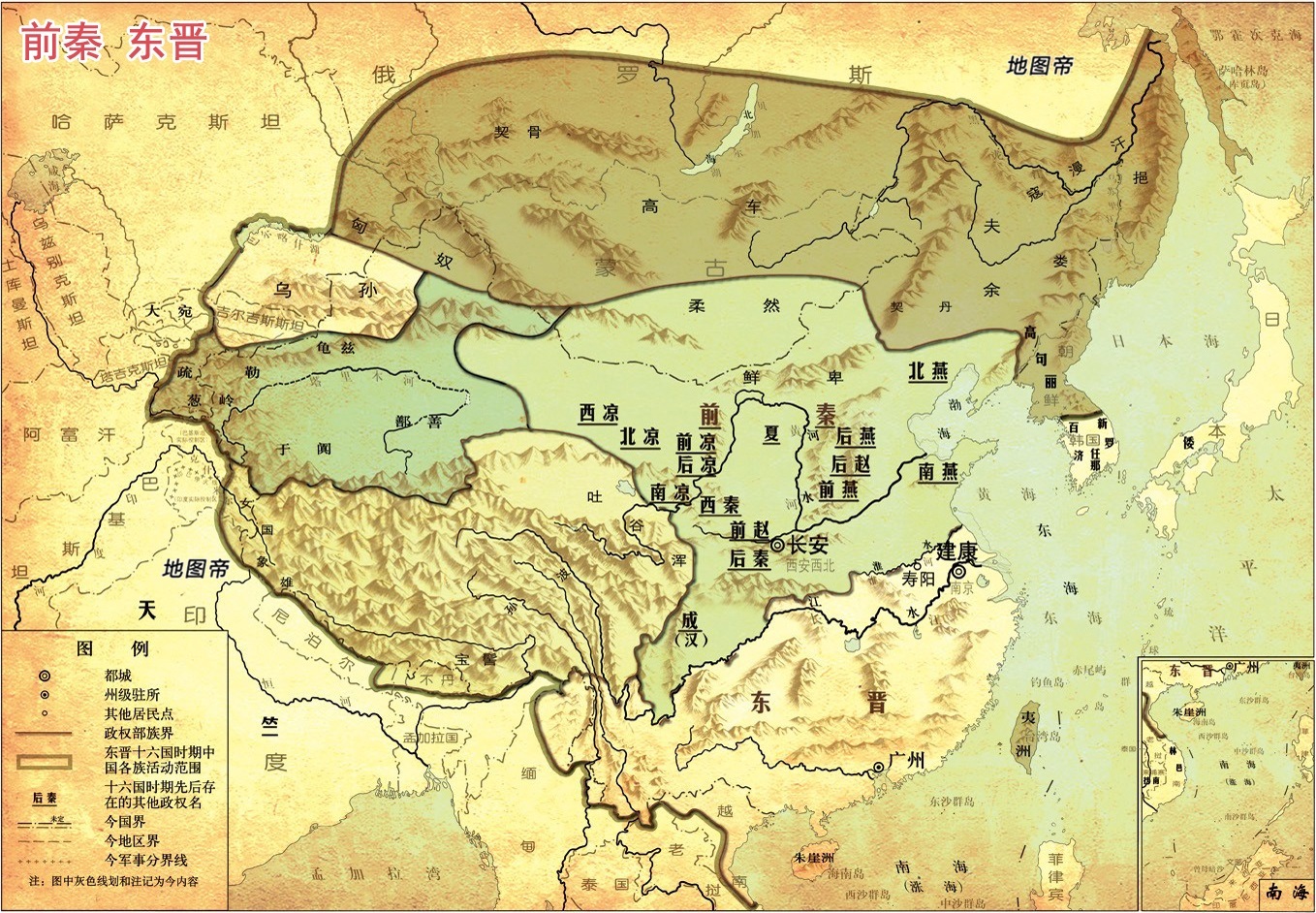

(前秦东晋示意图)

符坚自幼深受儒家文化的影响,虽是胡人,却对汉文化颇感兴趣,即位后,又得王猛等汉族士人的辅助,更是广开痒序,崇文德治,笃信忠仁,将仁义德治推向了新高度,促进了前秦政权的兴盛,一度结束了北方的纷争局面。

但是,这“花团锦簇”的背后却是危机重重,大厦将倾。

(苻坚的插画形象)

崇尚文教,儒有余而法不足

符坚即位伊始就制定了“课农桑,立学校”的崇文德治政策,在兴办学校,广开痒序方面倾注了大量的心血。

永兴五年(361年):“符坚广修学官,诏郡国学生通一经以上充之,公卿以下子孙并遣受业”;

建元八年(372年),符坚亲临太学,亲考学生经义;

建元十一年(375年),符坚诏令:中外四禁、二卫、四军长上将士,皆令受学。

由此可知,符坚把兴办学校,弘扬儒教作为了其治国理政的首要任务。

“自永嘉之乱,痒序无闻,坚颇留心儒学,学校渐兴。”

无可否认,符坚所推行的“崇文德治”政策有其合理的一面,加之在王猛、权翼等汉族士人的辅助下,统一了北方,出现了“关陇清晏,百姓丰乐,英彦云集。”的和平局面。

(前秦丞相王猛)

当时正值南北分裂的乱世,需要的是“马上治天下”,而非守成文治,前秦的和平局面注定是短暂的,“广开痒序,崇文德治”的治国之道显然也是不合时宜的,随着王猛的去世,符坚的文治很快就显露出缺陷了,那就是“书生气”过重。

符坚的文治只是简单地以儒教德治施政,王猛在世,忠诚地辅导他,牢牢地把握住前秦这艘大船的“罗盘”,可是随着王猛的逝去,符坚的统治就已不自觉地背离了其儒法双修的治国之道。

王猛所言:“宰宁国以礼,治乱邦以法。”

符坚此时的统治并非已经达到“宰宁国”的治世,已无王猛的法治和进谏,前秦的奢靡日渐,法治日颓,文教日废,最终淝水大败,前秦政权顿时瓦解。

(前秦的“胡人”皇帝—符坚)

迷信怀柔,丧失原则

符坚的民族政策严格恪守着儒学的忠孝恩信,修文德柔之道,使得氐、汉、鲜卑、羌等民族之间的矛盾得到了缓解,对各民族的融合发展起到了推动作用。

在大纷争的情形下,这固然有着其积极意义。

比如同其他少数民族建立的政权如后赵石虎之流所实行的民族歧视政策相比,有着先进的意义,在短短的十多年时间里,符坚迅速扩张,先后灭掉前燕、仇池、前凉、代等民族政权,完成了北方的统一。

但是符坚的怀柔民族政策有着很大的局限性,不仅北方的统一只是形式上的统一,前秦诸民族间的关系没有得到根本的改观,大家面合心不合。

(前秦前燕势力图)

更严重的是符坚奉行“和戎、德柔”的民族政策有着很大的失误,他以儒家宽怀仁义、忠孝恩信为准则的民族政策因为自己的生搬硬套,不知变通而走入了极端。最明显的表现就是对于那些骤叛骤降、言而无信的野心家、投降者、阴谋家一律都免罪封官,加以重用。

燕将孟高、艾郎力保燕主战死,符坚特命予以厚葬并拜其子为郎中;

前燕内乱,叛将慕容垂前来投奔,立即受到符坚的厚待,王猛力劝:

慕容垂父子非可驯之物,不如早除之。

可是符坚拒绝了王猛的建议,封慕容垂为宾徙候,拜冠军将军;

永兴元年(357年)占据雁门、太原、上党等地的张平、张蚝父子起兵叛乱,次年,叛乱被平定,符坚不仅赦免了他们的罪行,更予以重用,任张平为右将军,张蚝为中郎将;

东晋朱序被俘,众人皆曰当斩,符坚却以其能守节而拜为度支尚书,可是降秦的朱序确是“身在秦营心在晋”,充当起了东晋的内应,符坚迂腐的忠孝恩义理念由此可见一斑。

(淝水之战形势图)

符坚的怀柔做法从促进民族融合的角度来看,的确是开明、先进了不少,但是这显然违背了外儒内法的治国理念,更是对儒家“和戎之术”的误用。

对于那些“非可驯之物”一味地赦免、重用,这不仅是民族政策问题,更是律法问题,无法无天之人竟无罪,这是何道理?符坚的做法毫无原则,更无警惕之心,致国家“惩恶扬善”的制度于不顾,不仅没有增强秦军的向心力,反而是养虎为患。

当符坚发起南征之时,除别有用心的慕容垂、姚苌极力怂恿外,几乎所有的军政要员都表示反对,大战在即,内部的分化已然开始。

(淝水之战率领北府兵打破前秦军的东晋名将谢玄)

慕容垂在战中不认真参战,明哲保身:

“是时,诸军皆溃,惟慕容垂所将三万人独全。”

朱序在淝水一战中向晋军泄露前秦军情,又在秦兵后退之时,扰乱军心,大呼“秦军败矣!”导致符坚所部信以为真,将士一路溃奔,晋军随即追杀。

再如,慕容垂在淝水之战后叛秦攻打邺城,守将长乐公符丕派参将封孚到晋阳向骠骑将军张蚝、并州刺史王腾求援,可两人却以兵力不足为由按兵不动、作壁上观,致使邺城失守。

更讽刺的是,符坚因淝水战役大败向西撤退时,被原羌族降将,极力怂恿其攻晋的姚苌逼杀于新平静光寺,熟知汉文化的符坚怎么也想不到,因为自己的迂腐致使“东郭先生和狼”的故事发生在了自己的身上,令人唏嘘。

(符坚墓遗址,位于今陕西省彬县水口镇九田村)

信义有余,威严不足

符坚无原则的推行“德治”,只知一味地教化,追求儒家理想人格和治国理念的完美,实则就是教条治国,信义有余,威严不足。

饱受汉文化熏陶的符坚以中华正统自居,对东晋政权,不顾双方的国情实际,一味地指责对方是“东南小邦,未沾王化”,为了效仿秦汉的大一统基业,一意孤行起兵攻打东晋,希望一统天下。

而面对尧舜、秦皇、汉武等“正统”先王的辉煌伟业时,苻坚又因自己的“氐族”身份,颇有自卑,从而造就其人格的复杂性、双重性,长期如此,则使其对于儒学的忠信节义等思想一味地照搬照用,不知变动,认为先贤君王怎么做自己就怎么做就可以了。

作为一国之君,符坚信义有余,威严不足,根本就没有及时地树立起自己的威望和形成自己的治国思路,其前期的治国施政主要依仗比之为“卧龙”的丞相王猛。

在王猛生前,符坚对他信任有加,亦认同其治国之术,前秦出现了路不拾遗、风清气正的清明景象。

可是好景不长:“自王猛死,秦之法制,日以颓靡,······殃将至矣。”

(383年时期的前秦颇有一统天下之势)

符坚的文治、德治既不合时宜,又不能以德化之,无非就是养些小人在身边而已。

风平浪静,小人则安顺如此,倘若有风吹草动,小人则忘恩负义群起叛乱,符坚焉能不败!

尽信书不如无书,儒家宜用于治世不宜于乱世,且乱世宜以重典,符坚则不知变通,在动荡混乱的年代里,一味地恪守儒家德治,最终只能是身死国灭。

(前秦、东晋形势图)

以书为御,难以成事,教训深刻

像符坚这种少数民族身份的统治者如此广兴儒学,重视文教在魏晋南北朝时期是非常少见的,即使在中华上下五千年的历史长河中,也是很难得的。

符坚执政时期,人民生活有了相对而短暂的安定期,百业重兴,倘若符坚身处和平时期,他的“文治教化”一定也可以缔造出与汉、唐相媲美的符坚盛世来,然而历史没有假设,每一天都是现场直播。

(淝水之战)

“以书为御者,不尽於马之情。以古制今者,不达於事之变。”

符坚在乱世之中,死守教条,墨守成规,不合时宜地大兴“仁义德治,怀柔文教”,过于追求儒家治国理念在前秦的实施,最终丢掉的只能是自己的大好江山。

以书为御,难以成事,符坚的教训可谓深切也。