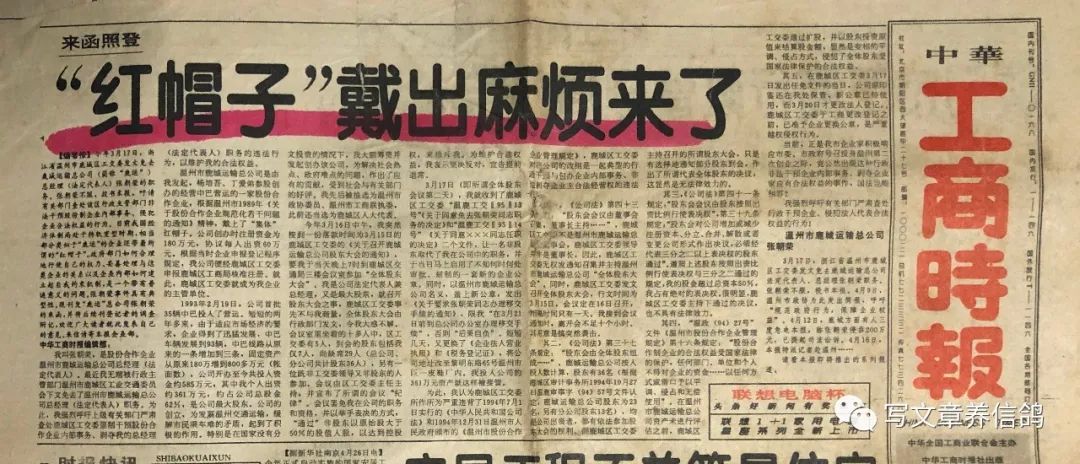

1995年4月27日中华工商时报头版头条文章

1995年,私人投资的中巴客运企业——温州市鹿城运输总公司,由于当时的政策原因,戴上股份合作制的“ 红帽子”,莫名其妙地吃上了产权不明晰酿成的苦果,惹来轰动全国的“鹿运事件”。

“鹿运事件”折射出了改革进程中政府该不该插手管私有企业的内部事务,私人投资的产权该不该明晰,如何明晰的敏感问题。事件当事人私企老板张朝荣,戴上假集体的“红帽子”,一夜之间被政府一纸公文,免去所有,成为“白身人”。张朝荣面对窘迫、身处劣境,仍锲而不舍地顶着重大压力,在记者和中华工商时报社强有力的舆论监督支持下,在温州市政协、民建、工商联和政府有关部门的关注下,张朝荣历经5年的努力,终于使企业的产权归属明晰了,讨回了公道,重新回到了他的温州市鹿城运输总公司法人代表、董事长的岗位。

政府强权参与企业事务

1992年6月,张朝荣和杨培吾、丁爱弟三人合作创办了温州市鹿城运输总公司,开启了私人合伙办公交运输的先河。由于当时的产业政策,私人不得参与交通运输业,故该公司在温州市鹿城区工商局登记时,冠上“股份合作制”之名,戴上了假集体性质的“红帽予”,挂靠在温州市鹿城区工业交通委员会。

张朝荣在向记者介绍情况

1993年2月19 日,该公司首批35辆中巴投人了营运。短短的两年多来,由于适应市场经济的要求,企业得到迅猛发展:中巴车辆增加到93辆;中巴线路从原来的一条扩大到二条;固定资产从原来500多万元增到800万元(账面数)。公司开办至张朝荣被免职时,共投入资金约585万元(其中张朝荣个人出资约361万元,约占公司股金62%)。同时,“鹿运”为解决社会热点、政府难点的“坐车难”问题,作出了应有的贡献,受到社会与有关部门的好评。张朝荣也成为温州市政协委员、温州市工商联执委、温州市鹿城区人大代表。

1995年3月16日中午,张朝荣奇怪地接到一份3月15日温州市鹿城区工交委发的《关于召开鹿城运输总公司股东大会的通知》,要他于当天晚上7时到鹿城区交通局参加“全体股东大会”。张朝荣十分不解,自己是该公司法定代表人兼总经理,又是最大股东,召开全体股东大会怎么可以是行政部门——鹿城区工交委发文,而且事先也不与他商量呢?

由于处在当时的政治与社会环境下,他觉得难以违命,只得赴会。会上,张朝荣觉得不妙。他看到,会议室里坐着的十多个人中,区工交委的就有5人,而到会的股东包括他也仅7人,尚缺29人(总公司、分公司共计股东36人)。另外,会议还出现一位既不是工交委领导又非股东的人参加。

股东会议而且由鹿城区工交委主任主持。此间,张朝荣才知道,这名义上是研究该公司的经营问题,实质上是宣布并通过事先策划

“夺权”方案,罢免他在公司的职务和资格,并以举手表决的方式,“通过”了那位局外人虚假入股,夺取控股权来赶走他。

张朝荣为维护自己的合法权益,对行政部门发文召开企业全体股东大会和政府强权干预企业内部事务的做法,当众表示坚决反对,愤然离席而去。

一夜间张朝荣成了流亡法人代表

尽管张朝荣坚决反对,但政府部门的强权干预却一意孤行。“股东大会”的第二天,张朝荣就收到鹿城区工交委的两个文件,一个是《关于同意免去张朝荣同志职务的决定》;另一个是一位“假股东”的任命。同时他们还查封了张朝荣的办公室,当天把他赶出门外,并马上启用了不知何时何处审批、刻制的一套新的企业公章;又极其神速地更换了《企业法人营业执照》、《税务登记证》和改变了公司的住所,还故意在《企业法人营业执照》上,把原来的“股份合作制”经济性质改为“集体所有制”。

就这样,在政府的强权干预下,张朝荣成了流亡的法人代表。

中华工商时报社无畏介入

面对这突如其来的打击,张朝荣束手无策,申告无门。身为温州市工商联执行委员的他,在无处诉说冤屈之时,找到工商联请求援助。

我时任温州市工商联宣传处处长兼中华工商时报温州记者站站长。我的办公室与工商联领导的办公室挨着。看到一位素未谋面的人在向领导投诉自己的遭遇,这刺耳声音诉说的事情触动了我,觉得这事儿与国家改革的方向,似乎有点背道而驰的。于是,随后请他到我办公室详述。

张朝荣申诉后,我锁定了自己观点,就向报社领导作了汇报。报社领导明确认为,政府都门发文罢免和更换非公企业法人代表的做法,应该是行政非法干预非公企业内部事务、侵犯企业合法权益的行为。此事虽属个案,但对在民营企业的政策还没有真正落实的环境下,在政府一些部门的观念尚未改变的状况下,确实具有普遍性的重大意义。

鉴于此,报社领导特别要求我对“鹿运事件”进行全方位的采访,听听各方面的意见,进行报道。我先后采访了鹿城区人大主任和法T委负责人,采访了罢免张朝荣的鹿城区工交委主任、区交通局局长,采访了研究政策的温州市体改委主任、副主任以及“鹿运”股东和张朝荣等20来人。

改革总有一些人不适应

就在我的采访文章将要见报的前一天,报社接到一封加急电报。电报内容为“本公司原总经理张朝荣侵吞股东利益210多万元,造成公司严重亏损,现已被股东和上级主管部门免职。其故私拉贵报驻温州记者叶正积之关系,妄图报道失实新闻,现股东和经理室强烈要求贵报总编辑拒绝报道,如要报道,请先派人来温详谈再行报道”。同时,鹿城区工交委等人,还多次电话报社,阻止见报。为慎重起见,报社把我采写的,次日要见报的半个多版面文章暂时撤了下来。随后,特派报社总部记者庞玉珍来温,与我配合,再一次对当事人和有关部门从头到尾进行了采访。之后,我们还在北京和温州采访法学专家、体改专家和学者,同时采访了温州市委、市政府领导及鹿城区委、区人大、区政府领导,其中包括3位市委常委。

1995年4月27日,中华工商时报以头版头条大标题、4000余字,刊登了张朝荣的来信——《“红帽子”戴出麻烦来了》,并加编者按认为,目前我国经济体制尚处于转轨变型时期,相当部分类似于“鹿运”的企业还戴着所谓的‘红帽子”。政府部门如何合理地行使自己的权力,妥善处理与这类企业的关系以及企业内部如何建立起自我约束机制,是一个带有普遍意义的问题。

接着,我在温州与报社编辑部紧密配合,从4月27日至5月13日,陆续发表总共9篇“鹿运事件”报道。其中,就有访温州市总商会会长李志远的《规范管理行为、维护企业权益》文章和温州市委统战部戴银生的《应该还其本来“面目”》的署名文章。温州这边,还在每期报纸刊登的时间,派出一辆车,在中华工商时报上海分印点门口等油墨未干的当天报纸,迅速运往温州,非常有效地产生了强烈的新闻舆论监督作用。

然而,我在温州却是压力重重:有领导亲自打电话大施压力;有部门派人登门告诫;有匿名电话辱骂、威胁……,其中有一个威胁的电话,我通过114查询台了解,还是从鹿城区公交委的一位领导家里打出来的。面对压力,幸好有报社做坚强后盾。一次,就在我们发了第一篇报道后,一位领导派办公室负责人来到我的办公室,给我施加压力,叫我不要搞下去。我当时就向社长富强报告情况。富强非常强硬地说“叶正积,你把他顶过去。他们有什么说法,我们也给予全面报道”。

更可慰的是,我们得到更多的是社会和民营企业家的肯定与支持。企业家们说:原来把“‘红帽子’当作企业和产品进入市场的“保护伞”,现在却成了悬在头上随时可能刺下的利剑,戴出了麻烦。

此间,京城的部分法律专家也介入了“鹿运事件“的讨论。他们认为:“从传统的计划经济体制向市场经济体制转换过程中,存在着大量的似“鹿运”这样的不规范的企业形态,随着市场经济的进一步发展,隐藏在‘红帽子’下面的‘麻烦’也会越来越多地暴露出来。”

那时,在产权问题还不十分明朗时期,其他媒体都不敢触及,唯有在温州侨乡报帮助工作的老报人、原温州日报社社长丁春霖同志,对“鹿运事件”也颇有看法,在其他媒体不敢转载、转发的情况下,他大胆地向《温州侨乡报》推荐刊登中华工商时报上的文章。

一年后,由于对民营经济的认识逐渐明朗化,几家国家级和省级媒体相继也对“鹿运事件”进行了报道。这又进一步促成“鹿运事件”的解决进程。新华通讯社于1996年10月7日,在《内部参考》上刊出《温州“鹿运”公司改组风波发人深思》的文章;《浙江经济报》于1996年10月22日刊出了题为《是“正当管理”,还是“非法干预”?——温州“鹿运”公司总经理任免风波的观察与思考》的文章;《经济参考报》于10月26口刊出《“鹿运”风波——关于一个戴“红帽子”企业改组的思考》的文章;《经济日报》于1996年11月6日以“特别报道”的形式,刊登了《“鹿运”改组风波》的文章。还有诸多国内外媒体也进行了采访报道和转载。我国著名的民商法学博士后孔祥俊,亲自接受采访,发表自己观点,还把中华工商时报上关于“鹿运事件”的报道,用21页的篇幅写入了他编著的由《人民法院出版社》出版的《民商法新问题与判解研究》一书中。

‘“鹿运事件”连续数年紧盯不放

在那几年里,温州市政协、温州市民建、温州市工商联、温州市体改委等单位领导都非常重视。李丁富、马津龙、姜洪新、蔡文箎等许多人都非常关心并伸出援手。他们写“呼吁”、提建议、批文件等各尽所能。中华工商时报一直关注着“红帽子”的事态解决情况,在本报内参《工商动态清样》上刊登了《政府该不该免张朝荣的职——温州“鹿运事件”采访记》。“鹿运事件”连续数年悬而未决,黄文夫总编辑多次批复追踪报道,本报还就此事发表评论文章,亮明观点。

报社著名记者吕平波(水皮)期间与本人一起写了“温州‘鹿运‘评述文章’’

由于本报“红帽子”报道产生的影响力,全国好多城市的私人企业老板,纷纷关注并提出解决他们的“红帽子”问题。本报驻深圳记者站站长魏海田,就在期间几次电话联系报社和我,咨询就如何解决深圳戴“红帽子”企业的政策依据和途经,并介绍一家遇到麻烦的私人老板与我联系多次,随后本报又发出了深圳“红帽子”问题的文章。

张朝荣锲而不舍终于讨回公道

张朝荣本人是温州市政协委员,于是,在当年4月10日,就通过政协的提案途径,递交了《股份合作企业法人代表应受法律保护,立即制止鹿城区工交委侵权干预企业的违法行为》的提案,并在当年市政协大会的第一期简报上呼吁《规范政府行为、保障企业利益》。温州市政协还安排张朝荣于“两会”期间,在专题座谈会上发言。温州市工商联、温州市民建委员会于4月18日向温州市委、市政府正式递交了《关于对张朝荣同志反映问题建议作专案调查的联合报告》,要求市委、市政府组织专案组调查此事,按照有关法律作出严肃公正的处理,以消除那些至今戴着集体“红帽子”而实为股份合作企业者的后顾之忧,推进温州的二次创业。

温州市委、市政府领导相当重视,时任市长也作了批示,市体改委并会同鹿城区政府,抽调有关人员,组成专门调查组,就“鹿运”的有关情况进行调查,于同年10月5日写了《关于鹿城运输总公司有关情况的调查报告》向市政府汇报。此后,市体改委于1995年11月28日发文答复张朝荣,将其企业性质鉴定为股份制,而不是集体所有制。同时,列出五点非集体的依据。

张朝荣还向市纪委书记递交了《关于要求查处鹿城区工交委“行政侵权”行为的报告》;向温州市鹿城区法院起诉,状告鹿城区工交委和鹿城区工商局,要求撤销第一被告对他所作的免职决定,撤销第二被告所作的工商登记行为。

几年里,张朝荣始终顶着种种压力和阻力。到了1999年,由于张朝荣的不懈申斥终于有了结果。在鹿城区人民法院院长亲自过问下,鹿城区人民法院受理了张朝荣的诉讼;鹿城区经委(原工交委)也正式将此案列入议事日程。是年8月25日,张朝荣向鹿城区经济委员会递交了《关于要求改制的报告》,得到了区经委和体改委的认可,从内部开始承认了企业性质。分管鹿城运输业的鹿城区交通局(与鹿城区经委系两个牌子一套人马),也迫于事实,于1999年8月30日终于发文,要求鹿城区体改委对鹿城运输总公司正名。1999年9月14日,鹿城区体改委根据区交通局的报告精神与相关材料和调查情况,向区交通局发出通知并抄送区工商局,同意温州市鹿城运输总公司正名为股份合作制企业,企业正名后到区工商局办理变更登记手续。

时隔5年,2000年4月27日,我又在本报头版头条刊登了《流亡法人重返鹿运》的消息

1999年12月底,张朝荣终于领回了失去将近五年的《氽业法人营业执照》。经过重整旗鼓的几个月,2000年4月5日,还原后的温州市鹿城运输总公司,召开了新一届董事会,选举张朝荣为公司董事长。

至此,“流亡”五年多的张朝荣终于回到了自己真正的岗位——温州市鹿城运输总公司,争回了白己的合法权益。

为感谢《中华工商时报》舆论监督促成他重返“鹿运”,张朝荣带着“舆论监督显威力、维护权益扬美名”的牌匾,专程到报社致谢。

作者也于1996年2月报社召开的,国家领导人王光英、经叔平出席的“时报人敬业奖颁奖大会”上,与报社庞玉珍、吕平波(水皮)受到了表彰。

作者(中)在颁奖台上

2001年7月12日,中华工商时报发表黄文夫《不必再戴“红帽子”》一文,在分析了上世纪八、九十年代“红帽子”现象产生的原因后认为,中央当时第一次明确提出了包括个体户、私营企业主在内的新的社会阶层广大人员,是中国特色社会主义事业的建设者等新的论断,必将为非公有制经济发展,提供思想、理论、政策和法律保障。作为私企业主,完全可以堂堂正正地做人,理直气壮地做事,大可不必再戴“红帽子"了。这应该是对“鹿运事件”结局的一个精辟诠释。