看一眼地图就会明白,当红十九师主力“钻入一个陡峻的山峡里,陷住不能用出来”时,摆在寻淮洲等面前的只有两条路:要么从“陡峻的山峡里”硬打出来。要么向南涉过麻川河,然后向东爬山越岭绕回到谭家桥。由于地形关系,硬打出来必定会有重大伤亡,且很难成功。而过河绕行,则山高无路,等绕回到谭家桥,恐怕战斗早已结束!

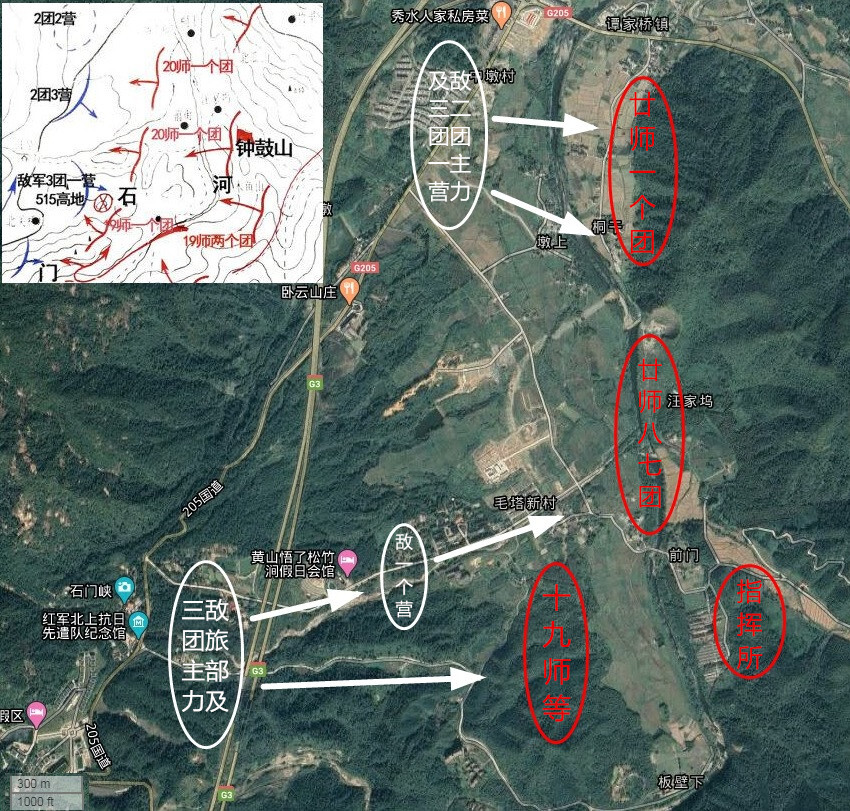

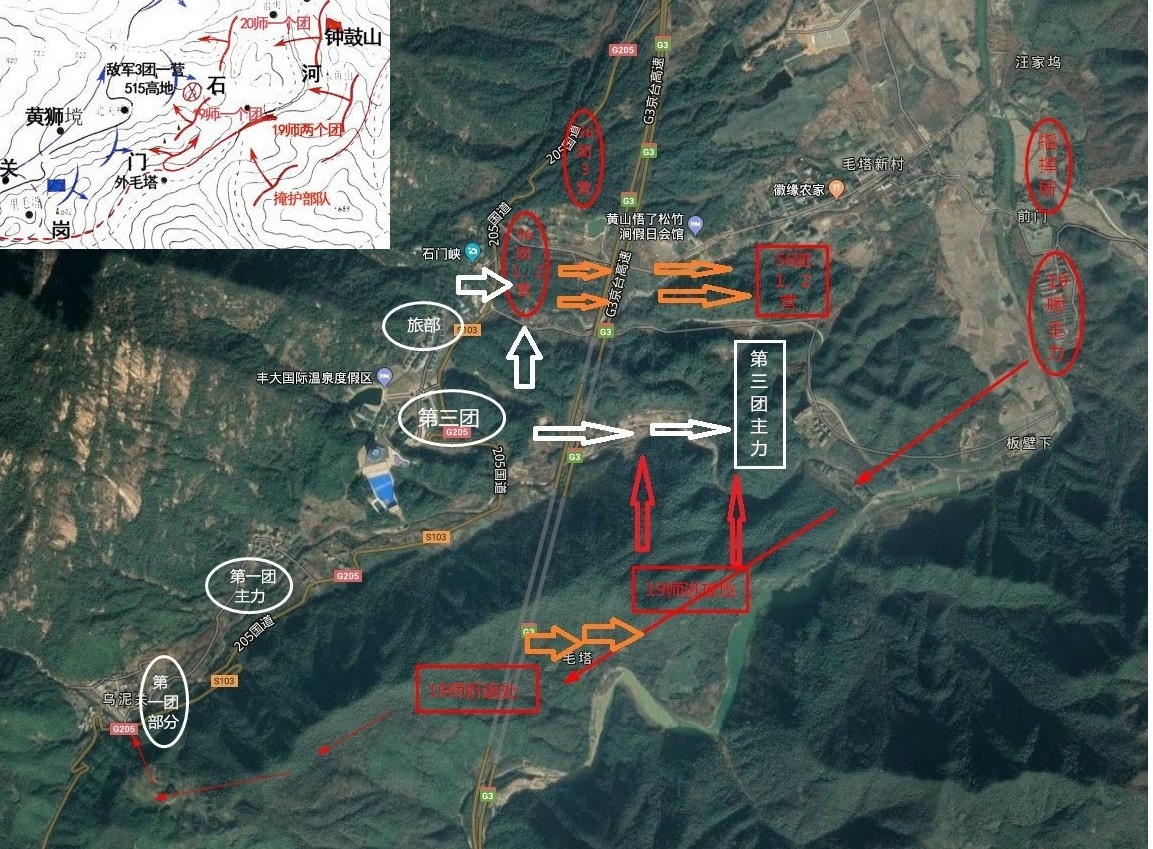

参考图(谷歌截图)。红色细箭头是战斗打响后,红十九师行进路线;橘黄色箭头为红十九师回返处及路线。麻川河以南为高山。红色粗箭头为红十九师进攻路线。

依据战斗进程可知,红十九师主力未选择向右(南)过河绕行,而是在寻淮洲等的指挥下,要从“陡峻的山峡里”硬打出来。但要想打出来谈何容易!峡谷左侧是三百多米的陡坡(山崖),正面的坡度虽然稍缓,同样不利于进攻!一个整营的国民党军把守,且居高临下火力凶猛,形成“一夫当关万夫莫开”之势!

面对如此不利的局面与地形,寻淮洲经过一番观察后,发现敌军主要集中在正面。于是采取正面佯攻,另派一直部队从左侧攀爬上崖顶,意图通过左右(上下)夹击的战术,打破敌军正面阻击。但“十九师的位置比敌人低,我们看不见敌人而敌人可以看清我们,……”(注1),李天霞迅速调集直属兵力,阻击红十九师的迂回进攻。

由于这一带崖高坡陡,行走都十分困难,红十九师主力被死死压制在山半腰!一时间,红十九师主力进退两难,陷入十分危险的境地。不知过了多长时间,待在钟鼓山后坳上的临时指挥所内的军团领导们,终于从西南方向激烈的枪炮声判断出回援的红十九师主力,被困在“陡峻的山峡里”正陷于苦战。军团政治部主任的刘英挺身而出!匆忙赶到山下,迅速集中了军团部的部分直属人员,现场进行了紧急战斗动员!据其时在场的军团部护士的程美兴回忆:“就在这战斗紧要关头,刘英同志率领部分机关干部和直属分队,直插敌人腹心,打开了一个缺口,使十九师脱离险境,……”(注2)。大概是看到刘英率领一支小部队从东面发起了冲击,被从石门峡制高点逼下来的红五十六团一至六连残部以及红二十师八十七团的部分部队,自发从北面向敌三团主力的侧后背奋力发起冲击!

其时围困红十九师的敌第三团只有一个营和团部直属部队,面对红军的三面夹击很快就顶不住了,该团团长李天霞不得不指挥其团部直属部队,掩护该营迅速后撤以免遭受灭顶之灾。从这儿也能看出,王耀武并非像有的文章吹嘘的那样“神武”,如果他能将位于乌泥关的第一团主力及时调上来,那怕只调上一个营的兵力,非但红十九师主力难以从峡谷脱身,恐怕整个红十军团都难以逃脱彻底失败的命运!

当得到支援的红十九师主力终于从峡谷挣脱出来时,寻淮洲已负重伤——根据时任作战参谋的赵春和回忆:“寻淮洲向上爬看阵地,右下腹连中三枪负重伤。后来部队夺回了制高点,但伤亡很大。”(注3)同时负伤的,还有带头冲锋的军团政治部主任刘英!脱离困境的红十九师主力没有立即赶往北面去支援红二十师,而是继续向前(西)攻击并趁势夺回了石门峡及其周边的高地!这应该就是方志敏在其回忆中所指责的“19师指挥员没有十分尊重军团指挥员的意志,凭着自己的意志去作战,形成战斗指挥未能完全一致。”(注4)

那么,红十九师主力为什么没有遵照军团部的命令,立即赶赴红二十师阵地重新向敌先头团发起攻击呢?审视一下其时的战场态势不难发现,如果红十九师主力抽身而去,王耀武就可集中其第三团主力及旅直,甚至其后卫团主力,直接从石门峡口侧击红十军团的侧后背及军团部!那样一来,红十军团恐难逃顶之灾!

就在红十九师主力夺回石门峡制高点时,一股敌军进至麻川河,似有攻击军团部的迹象。红十九师主力等只好放弃515高地,将这股敌军击退后,迅速沿石门峡背后(东)的山梁建立新的防线,与红二十师的阵地向连接。此时这场战斗已持续了近三个小时——据王耀武的回忆:“战至午后五时,双方都已筋疲力竭,全线已成对峙状态。”(注5)

此后不久,红十军团军团部做出了撤出战斗的决定。令人意想不到的是,“当敌人业已占领主要阵地,且我主力已退出战斗”,“乐同志因愤主要干部负伤过多,竟带保卫队一排人向敌反攻而胸负伤。”(注6)刘英的这段回忆,佐证了两个重要的基本事实:一是乐同志的确没有在钟鼓山军团临时指挥所,而是在红二十师师部——保卫队是由政委亲自掌握执行战场纪律的。二是乐同志接到军团部下达的撤退命令后,没有立即部署和指挥红二十所部的撤离,而是擅自“带保卫队一排人向敌反攻”!

乐同志在其1936年上报给中央《十军团出动经过报告》中是这样描述的“……,当时二十一师(应为二十师,笔者注)大部已溃,当叫政治部主任去协同拦阻,结果刘英负了伤,……。高地虽被占一堡(指石门峡南口,笔者注),但大部尚在我手。这时敌左翼部队已向我右翼前进,并已进至隔军团指挥阵地一条干沟,正在淮河[麻川河]岸房子,如果敌人进入房内侧则我前方部队和十九师归路确有被绝可能。”(注7)

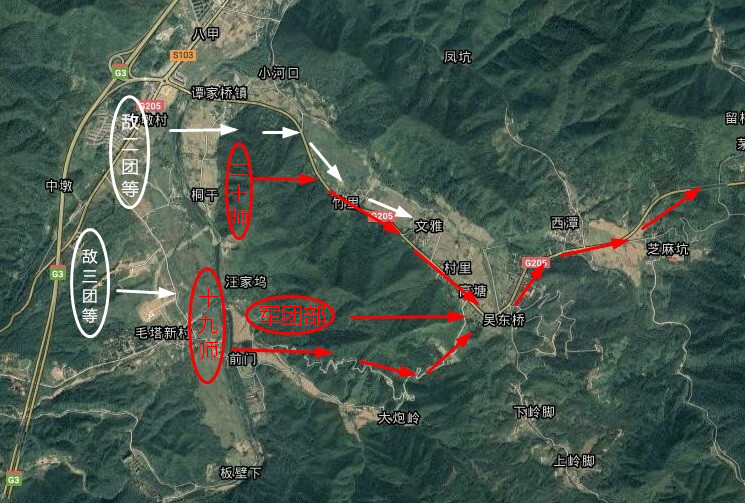

乐同志回忆的“敌左翼部队”,显然指的是配合王耀武旅直攻下515高地后,沿小路插向红二十师侧后背敌第三团北翼那个营,推进至“淮河[麻川河]岸房子”(今毛塔新村)附近被乐同志发现。后面那句“十九师归路确有被绝可能”,则令人感到有些疑惑——其时红二十师师部位于桐干附近,距离“十九师归路”最近处的空中直线距离也在2.3公里开外,况且中间还隔着一重山峦。而真正能断绝“十九师归路”的,只能是敌第三团团部及南路那个营。请参阅下图。

参考图(谷歌截图)。敌我各部大致位置。请参阅左上角所截之态势图。

“……,我一看这样很危急就带了保卫队一班人和几个特务员一起冲锋下去,就将河畔之敌约两连冲溃而退,……正在这时一枪把我打倒,直贯右胸。那时我只听有人在叫‘政委快跑敌人来了’,我以为真来了,我就用手枪向自己扣了一下,人就昏过去了。……,一会有两人来拖不动又去了,又过了一会来了担架把我架走,……”(注8)

母庸质疑,乐同志“用手枪向自己扣了一下”目的是想要自杀。“这时我口鼻都出了血,因伤肺部不能讲话,只是昏睡,……,直到留洪钧在皖南工作时,我才能起身缓步,但还不能多讲话,……”(注9)这里的疑问是,乐少华的胸部到底中了一枪还是两枪?!

乐同志被抬下去之后,红十军团开始向东撤离。由于之前战线拉的较长,红十军团分成南北两路:位于北面的红二十主力由谭家桥街南行至文雅,过了吴东桥再一路折向东。南面的军团部及伤病员在红十九师掩护下,沿前门的山路经大炮岭、吴东桥一路向东。南路部队的撤退还算顺利,但北路红二十师所部一直被国民党军追打至文雅街附近。依据史料记载,两路部队在西潭一带汇合后,按照军团部机关、医院及打光弹药的机炮营等直属部队在前,红二十师与刘畴西等居中,红十九师在后的顺序继续向东撤离。大概是因为撤离的命令下达的十分仓促,有些担任警戒等任务的小部队竟然未得到通知!

参考图:当晚红十军团撤退路线及敌军追击路线(谷歌截图)

对于谭家桥一战的胜负,国共双方有着截然不同的观念与结论。

红十军团政委会大多数成员中,如刘畴西、方志敏等都不认为是失败,似乎只有聂洪钧一人认为是“失利”。对于没有取胜的原因各不相同——方志敏、刘畴西归结于战术错误,但红十九师未尊重军团部的意见。刘英则总结了五条:1、轻敌。2、动作不一致(指红二十师)。3、乐同志蛮干。4、政治工作薄弱。5、战斗力估计错误。聂洪钧的看法是:“最主要的还是战术上的缺点过多,指挥者的犹豫不决是决定此役失利的重要原因。”(注10)

对于谭家桥一战的胜负,国民党军的战斗详报为:“与该匪恶战经日,反复冲击,卒将寻匪维洲击毙,匪阵因而动摇。我乃乘势猛袭,匪乃纷纷溃退,狼狈向文雅街东北方逃窜。当命各部乘胜跟追,至文雅街附近天已入暮,始令暂停追击。”(注11);“然悍匪(寻匪维洲)既除,匪众瓦解,故斯役不仅开我军战胜之端绪,实为方匪灭亡之先兆,……”(注12)并说:“毙其素称枭鸷之匪首寻维洲,此后匪众即失其重心,举措诸多失当,故我军得以取聚歼之效。而斯役不仅开我战胜之端绪,实为匪我存亡之关键。”(注13)

至于粟裕在谭家桥战斗中的表现与作为,为何无论粟裕本人还是众多亲历者的回忆中均未见明确记载。有趣的是,近年来网上流行两个似是而非的“段子”,试图说明粟裕参与并实际指挥谭家桥战斗。由于没有提供可靠地史料记载或证据,我们只能通过逻辑推断以及时间与空间,来进行客观、公正的分析与探讨。

第一个“段子”煞有介事,大概是看到王耀武回忆中有“看到老百姓有的在砍柴,有的在公路上行走,如平常一样”的字样,某些人便展开想象的翅膀,臆想出是粟裕安排了一些红军战士化装成农民在路边割草、放牛,迷惑敌人。全然不顾,人家王耀武写的是其前卫部队过乌泥关时的情景,距离红十九师设伏起点还远着呢!可随着笔锋的流转,又对红十九师只以一个连控制石门岗制高点横加指责——这就不是宗派的问题,而是十九师领导自己安排错误的问题!此说法忽略了这样一个基本逻辑,假如那些“化装成农民在路边割草、放牛迷惑敌人的红军战士”是粟裕安排的,那他对红五十六团的布防为何又没有责任了呢?!

第二个“段子”更是异想天开!将王耀武回忆的其前卫团“号长在吹号时暴露了目标,被红军打伤,倒在地下”,描绘成粟裕眼疾手快,抬手一枪,将其击毙在地!打开电子地图测量一下,红十军团临时指挥所与敌周志道团部之间的空中直线距离超过一千五百米,所以无论粟裕的眼有多疾、手有多快都没有射中的可能!唯一的可能,就是其时粟裕待在红五十六团最后面(北)那个连的阵地上,可如此一来,红十九师只以一个连控制石门岗制高点的“安排错误”,身为军团参谋长的粟裕又怎能脱得了干系!

《粟裕年谱》中明确记载:“9月30日 进入皖赣边界地区,先后进行查湾、道口、鸦桥、黎痕等战斗,打退尾追堵截之敌。在战斗中右臂负伤,弹头到1950年才取出。”(注14)这段记载足以佐证,战前左手残废右手刚负伤不久的粟裕,不仅绝无“抬手一枪,将其击毙在地”的可能,恐怕也无法制定作战计划。

从常理推测,如果其时粟裕参与谭家桥之战的实际指挥,最大的可能就是在钟鼓山临时指挥所协助刘畴西。可这个推断从责任和道义上很难成立——当红十九师主力“钻入一个陡峻的山峡里,陷住不能用出来”时,身为军团参谋长主管作战的粟裕又怎可能躲在一旁,忍看政治部主任刘英下山去组队前去救援呢!?

对于粟裕此战中的行踪,时任军团担架连排长宣金堂的回忆中有所记载:“此时负伤的还有乐少华、粟裕、刘英等军团领导,粟、刘各伤了一只手,我们担架队就是负责抬他们随部队行军。”(注15)尽管宣金堂的这段回忆有些模糊——粟裕并非在此战中负伤,试问待在山上的指挥所内怎会中枪呢?——但基本能够证实,粟裕是与乐少华和刘英一起,由担架连护送东撤的。

另据史料记载,其时红十军团的“战伤收治所安扎在距离阵地5华里外的小李村,……”(注16),不言而喻,担架抬下来的伤员肯定会被集中到此处。通常说来,即使是健康的士兵行走五华里,也至少需要三十分钟以上。倘若粟裕参与了作战指挥,身为军团参谋长的他至少应该留在临时指挥所,协助军团长刘畴西组织部队的撤离,而不是先行来到担架连与负伤的乐少华、刘英一起撤离!

所以种种迹象显示,粟裕其时最大可能是并未进入钟鼓山临时指挥所,也就谈不上参与谭家桥之战的实际指挥。

根据时任军团部护士的老红军程美兴回忆,寻淮洲负伤后并未马上休克——“上面报告,师长负伤了。……这样把师长寻淮洲抬下来……抬下来包扎,……,都是我亲手搞的。……他自己开始很清楚,很清醒。他说小鬼呀,我会不会死哟!不死的话这场战斗可以跟中央讲清楚,我死了的话就讲不清楚了。”(注17)

对于谭家桥战斗的失利,多年后时任红十九师特派员的张文碧在接受采访时,痛心疾首地说:这个仗要寻淮洲来打,绝不会是这个样子!

截(屏)自电视文献纪录片《浩气长存》

据说在连夜东撤的途中,由于夜暗及道路难行,寻淮洲两次从担架上摔了下来!第一次摔下因痛疼醒来时,寻淮洲感到自己已经不行了,便告诉身边护送同志说不要再抬着他走了,话音未落就再次昏迷过去。第二次摔下刚被抬回到担架上,寻淮洲又一次醒过来,他咬牙挣扎着自己滚下担架,再次要求不要再抬他了!并告诉身边的同志,他死后要像对待普通战士那样,把衣服脱下留给其他同志。

两日后,红十军团行进到距离茂林镇不远处的福官墩附近时,由于无法得到及时有效的治疗和失血过多,年仅二十二岁的红十九师师长寻淮洲的心脏终于停止了跳动。由于军情紧迫,寻淮洲的遗体被草草安葬在潘村附近的蚂蚁山约事岗。

对于寻淮洲的牺牲,方志敏说:“十九师师长寻淮洲同志,因伤重牺牲了!他是红军中一个很好的指挥员,他指挥七军团,在两年间,打了许多有名的胜仗,缴获敌枪六千余枝,轻重机枪三百余架,并缴获到大炮几十门。他还只有二十四岁,很细心学习军事,曾负伤五次,这次打伤了小肚,又因担架颠簸牺牲了!当然是红军中一个重大损失!”(注18)其中关于“他指挥七军团,在两年间,打了许多有名的胜仗,缴获敌枪六千余枝,轻重机枪三百余架,并缴获到大炮几十门。”,与张雄文所言的“红七军团从组建开始的浒湾战斗,直到谭家桥战斗全军覆没,多是惨烈的败仗。”,形成鲜明的对比!

1938年5月,新四军第一支队司令员陈毅率部东进抗日,“还没有到茂林,陈毅同志就和一支队政治部主任刘炎同志谈论着红军第七军团长寻淮州同志的遗骸葬在茂林,应当整修一下。他们一到茂林,从马背上下来就访问当地老人,终于在茂林西边群众埋死婴的荒山坡上,找到了寻淮州同志的荒冢。当夜,陈毅同志就在烛光下用毛笔撰写墓志铭——《寻淮州同志略历》。碑文由刘炎同志书写。……”(注19)

陈毅在碑文中写道:“寻淮洲同志,湖南浏阳人,农家子,……,由农民自卫军追随毛泽东同志,转入红军第四军,任战斗员排连营长之职,屡功晋升至红七军军团长。……。寻同志为红军青年将校,以游击战斗称著。……。民二十七年夏,新四军出发东线杀敌,道经茂林,为修治墓道立碑以示不忘,且为完成其遗志而奋斗。……,前线战局日益开展,全部胜利可期,中华民族独立解放之基础已奠,谨以此告慰寻同志。”

几十年后,粟裕在其战争回忆录里,对寻淮洲做出这样评价的:“寻淮洲参加过秋收起义,是革命战争中锻炼成长起来的一位优秀的青年军事指挥员。他艰苦朴素,联系群众,作战勇敢,机智灵活。”(注20)

王耀武所部追击途中得知寻淮洲伤重死亡的消息,立即向上报告并奖赏补充一旅伍仟元。其后,“俞济时对我说,为了证明寻淮洲确在谭家桥阵亡,并宣传我们的战绩,必须找到他的尸首拍摄照片。”(注21)王耀武随即派其副官带领一个连,前往茂林的蚂蚁山一带进行搜寻。途中抓到一个参与掩埋者,令其带路寻找寻淮州被掩埋的地点,将寻淮洲的遗体挖出进行拍照。“尸尚未烂,上身无衣,当即照了相,以作宣传材料和作寻淮洲确被打死的证据。”(注22)大概到了晚年,王耀武有所悔悟,在回忆中没有提到自己当年的残忍——命令下属将寻淮洲的头颅割下,放进石灰桶中运到南昌行营邀功。王耀武的补充旅为此,再次得到南昌行营的嘉奖和五千元赏金。

图片取自网上。

按照中国人的习俗,死者为大,入土为安。既然寻淮洲已死,可谓一了百了。那王耀武为何非要将寻淮洲的头颅割下,放进石灰桶中运到南昌行营邀功呢?我们可以从国民党方面的史料记载,一窥其中的端倪。

1935年1月31日,俞济时在杭州接受记者采访时说:“寻匪淮州,湖南浏阳人,……其决心机变,不亚于彭德怀、林彪,尤长于游击战术。”(注23);“据投诚之伪卫生部医务主任胡云根、管理排长陈道南供:寻淮洲因冲锋受伤,运至茂林毙命,葬于茂林东南三里许之潘村山腰。……王耀武旅长以寻匪素称枭悍,请刘主席派员押同该胡云根等,赴茂林发掘,……”(注24)

上述引文虽然晦涩,但言外之意还是能够体会,那就是对寻淮洲恨之入骨!虽然厚着脸皮不断吹嘘,如何一再将寻淮洲的红七军团痛击,且伤亡枕籍,但数万围追堵截大军,却一次次无功而返,却是不争的事实!所以下令掘坟确认,拍照还不算,竟残忍割首!

谭家桥一战尽管只是失利,但给红十军团带来的恶劣影响却是致命的,此后红十军团每况愈下,一直是被动地转移、甚至避战,一路上逃兵不断,几乎再也没打过胜仗!方志敏在其回忆里痛心疾首地说道:“自谭家桥战后,采取右倾的避战路线,没有下决心争取战术上的优势,与敌人决战,消灭敌人。因一味避战,使红军不但不能得到必需的休息,而且常常走小路,爬高山,致全军过度的疲劳。”(注25)

相较于方志敏的隐晦,刘英直截了当地指出:“谭家桥战斗后,经陶村附近,翌日与敌人一团人遭遇,本可一举而消灭其全部,由于军团长刘畴西同志加油式的用兵(先打一营,打不过再用一营),结果,不但未能将敌人迅速地消灭,反而遭受到诸多不应有的损失,以致影响战士们的不满和士气的降低。此时引起了许多负伤的干部从担架上跳下来,要求率领战士们一同奋勇杀敌之举动。但由于主要负责者没有作战的决心,终于自动退出战斗。当晚商讨中央及军委的命令和指示。”(注26)

国民党浙保总队的作战详报中,对红十军团谭家桥战斗之后的畏战、避战,亦有明确记录。如“六、裔村溪头之役”:“自伪七军团长兼第十九师师长寻维洲(原文如此,笔者注)在谭家桥之役被击毙后,残匪即由方匪志敏和刘匪畴昔率领,举措失当,士气一蹶不振,迭经我军于汪满田村、芳村、江村等役,予以重创,更形狼狈,几全失其战斗能力。”(注27)

至于具体原因,俞济时认为:“自寻淮洲毙命,……,军心大为涣散,战斗力量远不如前。”(注28)国民党浙保总队的作战详报“丁、斯役可供参考之意见”中,同样认为“方寻股匪自寻匪维洲被我击毙后,走投无路,处处被我截击,斯可见高级指挥官之重要。俗语有云:一将无能,累死千军。”(注29)

红十军团此后的失败是否如上述所言,是因为寻淮洲的牺牲所致笔者不敢妄言,但刘军团长的斗志和信心基本随着谭家桥一战的失利彻底丧失了!按照涂振农的说法,“在这中间,王如痴同志是取[起]了相当的作用。因为寻怀[淮]洲同志牺牲后,他便代替了十九师师长,对于决定战斗上,他的意见便极容易动摇指挥的决心,畴西同志又是一个军事学者,能说不能做,决心更是很少。”(注30)

涂振农的这段回忆证明了两个基本事实,一是谭家桥战斗失败后,刘军团长只是被动地指挥。二是粟裕在谭家桥战斗之后红十军团后撤过程中,并未参与军团的行军及作战指挥,这显然与其军团参谋长的身份不符。那么,身为军团参谋长的粟裕,为何没能参与这一期间红十军团的指挥呢?其时他又位于何处呢?

涂振农回忆道:“当时在前头的战斗部队只有一个连,两个机关枪连,以及一些零散的战斗兵,此外便是军团部的一些直属部队,如参谋处、卫生部、政治部、保卫局等工作部队以及全军伙食担子等,共有1000多人。这时,志敏同志、刘英、粟裕、少华及我均在一起,畴西、如痴则率大部在后面。”(注31)

时任军团作战参谋的赵春和也回忆道:“开头几天我跟司令部走,后来跟方志敏、粟裕、刘英等走在最前面。在怀玉山区,部队被敌军分割成两段。我们先头部队到德兴县的后坑休息了半天。下午4点多钟,方志敏自己留下等后面的部队。我们前面由刘英、粟裕带领警卫连、侦察连、教导队及其他工作人员(卫生部长张德华、刘达云、杨于凡、王永瑞、王裔三等)向赣东北大苏区突围。”(注32)

综上有关粟裕谭家桥战斗之后回忆可以确认,粟裕一直呆在担架连与行走在前面的部队一起行动。由此推断,粟裕的确没有参与谭家桥之战的实际指挥,否则无论如何他应该与大部队待在一起,辅佐军团长刘畴西指挥部队的后撤及作战等。

从方志敏回忆的谭家桥之战的那段总结来看,刘军团长一方面对前面的战术错误还是基本认账的,另一方面还是变相“诿过”——通过指责“19师指挥员没有十分尊重军团指挥员的意志,凭着自己的意志去作战,形成战斗指挥未能完全一致。”将部分责任推诿给寻淮洲。不难设想,如果谭家桥之役的具体作战部署确由粟裕制定,刘军团长又怎能不将“地形的选择不好,敌人占据马路,是居高临下,我们向敌人冲锋,等于仰攻”,“牵制队与突击队没有适当的配备。我们没有集中主要力量,由右手矮山头打到马路上去”,以及制定红十九师主力迂回路线以至于造成“十九师是以有用之兵,而用于无用之地,钻入一个陡峻的山峡里,陷住不能用出来”的责任推给粟裕呢?!退一万步讲,即使刘军团长不推诿,难道负责制定具体作战部署的参谋长能够不承担相应的责任吗!?这绝不是一句不实际掌握战场指挥权可以敷然过去的——难道制定错误的作战部署可以不负责任吗!?

通过前面的考证以及刘英、聂洪钧等亲历者的回忆,红十军团谭家桥伏击战非但战前部署乏善可陈,战斗打响后的具体指挥更是一错再错,愣是将一场有胜无败的伏击战演变成败仗!如非刘英等的努力以及王耀武没有及时抓住战机,红十军团不知会如何收场!笔者认为,如果粟裕真能参与作战指挥,谭家桥一战无论如何也不会打成失利的结果!

刘军团长是黄埔一期的毕业生,不但资格老,还在莫斯科伏龙芝军事学院专门学习了一年。谭家桥伏击战之前的会议上,刘军团长很可能是受到刘英等话语的刺激——既然红十九师一个师都能击败王耀武部,现在手中有两个师的兵力岂不是更不在话下!?加上四次反围剿前夕,他红二十一军军长的位置又是被寻淮洲接替,所以他要亲自指挥——从所有的亲历者回忆来看,他没有通知刚被任命为军团参谋长的粟裕。

笔者推测,大概是因伤未痊愈及未得到通知等原因,粟裕很可能一直被留在军团部机关。决定后撤同样是刘军团长独断专行,粟裕只好同刘英、乐少华等伤病员在担架连护送下撤离。更可怕的是,红十军团撤往苏区的过程中,刘军团长的一意孤行发展到无以复加的地步!根据史料记载,粟裕曾提出过两次至关重要的建议:

一次是“当时志敏要去苏区,而粟裕、刘英和我不主张去苏区,粟裕要将队伍分两路,刘英、粟裕、如痴带一路。畴西、志敏和我带一路。……畴西、志敏只会拖了跑,事实是不分的,……决计去苏区,……到了杨林口,当晚不宿营翻一个山就进去了,但因畴西同志定要宿营,结果当晚被敌人占了杨林口。这样又多爬了三天两天的山,……”(注33)

另一次是“十六日,方志敏同志和我商定,因敌请紧急,部队应立即行动,……,当日夜晚全部通过敌陇首地段封锁线,……。下午六时,我们正要整队出发,刘畴西同志派人来通知,部队虽已到齐,但人员疲劳,当晚不能再走。这时我建议,情况这样紧急,决不能延迟了,今天晚上必须一律通过敌封锁线。”(注34)

根据涂振农回忆:“……,志敏同志亦同意了,并由粟裕用志敏同志名义写信给畴西、如痴同志,限令他们无论如何要在今晚跟进通过这一封锁线,因即决定我们仍率队继续前进。当队伍已前进时,志敏同志以责任关系,又告诉我们说,叫我们先率队前进,他带了几个译电员、特务员,留在六区等后面队伍的到来,所以他便和我们分手了!”(注35)

由于迟迟不见刘军团长等的到来,方志敏只好于17日回头找到大部队,立刻组织部队突围。但此时已晚,红十军团主力(尚有三千多人)已被敌围剿大军团团围住!经过数日战斗后,除极少数脱逃外,29日终于全军覆没。

方志敏等被俘后的照片(图片取自网上)。

幸好天佑红军,恰是由于粟裕没有被刘军团长留在身边,为突围而出那支红军留下了杰出的军事将领和重新崛起的基础与希望。十四年后的济南战役中,粟裕将军指挥华东野战军战胜并活捉王耀武,告慰寻淮洲等战死在谭家桥的红军烈士们!

通过以上简要回顾,大致厘清了寻淮洲与粟裕的交集与合作。至于粟裕是否是寻淮洲带出的可以商榷,但红军时期寻淮洲的表现与取得的战绩要强于粟裕则是不争的事实。笔者并不否认,粟裕的机遇及其自身性格影响了他的发展,这也许正应了那句“成事在天”的古语。笔者要说的是,在那个血与火的残酷年代掺不得半点假,寻淮洲的战绩与成名绝非侥幸所致!

注释:

注1、3:见《中国工农红军北上抗日先遣队》中共党史出版社,1990版,第291页。

注2:见《中国工农红军北上抗日先遣队》中共党史出版社,1990版,第299页。

注4:见《方志敏文集》第96页。

注5、9:见《024文史资料选集》第196页。

注6:见《刘英文集(挺进师政委)》第254页。

注7、8:见《中国工农红军北上抗日先遣队》中共党史出版社,1990版,第207页。

注10:见《中国工农红军北上抗日先遣队》中共党史出版社,1990版,第213页。

注11:见《中华民国史档案资料汇编 第五辑 第一编 军事(四)》第589页。

注12、13:见《中华民国史档案资料汇编 第五辑 第一编 军事(四)》第590页。

注14:见《粟裕年谱》,中共江苏省委党史工作办公室编,当代中国出版社,2006.6,第29页。

注15:见《中国工农红军北上抗日先遣队》中共党史出版社,1990版,第357页。

注16:见郜建辉著《天殇 红色抗日先遣队殉难始末》,中国社会出版社,1995年10月第一版,第291页。

注17:源自电视文献纪录片《浩气长存》第三集中的字幕片段,标点符号系笔者所加。

注18:见《方志敏文集》第96页。

注19:见林晖《重读陈毅撰写寻淮州同志墓志铭》一文。

注20:见粟裕《战争回忆录》,第51页。

注21:见《024文史资料选集》第197页。

注22:见《024文史资料选集》第198页。

注23:见王建民著《中国共产党史稿:第二篇·江西时期》,(香港)中文图书供应社,1974—1975年出版,第633页。

注24、28:同上,第634页。

注25:见《方志敏文集》第97页。

注26:见《刘英文集(挺进师政委)》,第255、256页。

注27:见《中华民国史档案资料汇编 第五辑 第一编 军事(四)》第597页。

注29:见《中华民国史档案资料汇编 第五辑 第一编 军事(四)》第601页。

注30:见《中国工农红军北上抗日先遣队》中共党史出版社,1990版,第232、233页。

注31:见《中国工农红军北上抗日先遣队》中共党史出版社,1990版,233页。

注32:见《中国工农红军北上抗日先遣队》中共党史出版社,1990版,291页

注33:见《中国工农红军北上抗日先遣队》中共党史出版社,1990版,第207、208页。

注34:见粟裕《战争回忆录》,第60页。

注35:见《中国工农红军北上抗日先遣队》中共党史出版社,1990版,第233页。

——全文完。