一、影片介绍

错案,古往今来都有发生,即使现代法治发源地英国,也不例外。

美国影片《因父之名》根据杰瑞·康伦的自传《证明无罪》(《Proved Innocent》)改编,讲述的是一起发生在英国的错案——著名的基尔福德四人案(Guildford Four)。

《因父之名》自1993年问世后,一直被誉为“法律人必看影片”,也被许多法学院选作案例教学片。该片涉及证据可采性、交叉询问、陪审团制度、错案成因、司法令状、证明标准、自白任意性规则、非法证据排除规则等诸多法律问题,这些问题都是法律人学习诉讼制度时必须思考的问题。

片中的庭审部分是重头戏,法官、陪审员、律师、当事人及证人等法律角色悉数登场,表现精准到位,不同的角色心理被演绎得淋漓尽致,让观众感受到英美法系对抗制诉讼模式下的庭审氛围。

特别值得一提的是片中女律师皮尔斯,她的正直、敬业、执着,感染了很多观众,也被很多刑事律师视为榜样。

二、基尔福德四人案背景

上世纪七十年代,英格兰和爱尔兰民族纷争严重,爱尔兰共和军(IRA)经常进行恐怖活动。1974年10月5日,伦敦基尔福德酒吧发生了震惊世界的爆炸案,造成5人死亡和几十人受伤。

爆炸案发生后,四名爱尔兰青年保罗·希尔、杰瑞·康伦、帕特里克·阿姆斯特朗和卡洛尔·理查森,被怀疑为IRA成员,遭警方逮捕。

之后他们被指控为爆炸案主谋,法院开庭审理后,1975年10月,杰瑞·康伦等四人被判处终身监禁。此案被称为基尔福德四人案(Guildford Four)。

1977年1月24日,另有几名爱尔兰人因其他案件被捕,他们供述实施了基尔福德爆炸案。之后,英国政府组建独立警官小组对基尔福德四人案重新审查,发现证据存在问题。

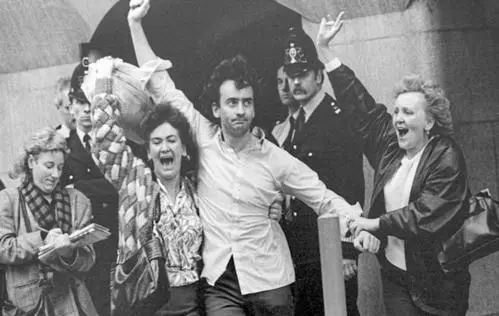

1989年10月19日,首席大法官杰费里·莱恩撤销了对四人的判决,杰瑞·康伦等四人先后被释放。

2005年2月9日,英国首相托尼·布莱尔发表声明:“我对他们在这件事(指基尔福德四人案)中受到的折磨和不公正的待遇感到十分抱歉……他们理应得到全面的、公开的平反。”

三、影片中的法律问题

观影后,我们对基尔福德四人案是错案这一点深信不疑。因为我们是以上帝视角看到案发全过程,见证了杰瑞·康伦等人的无辜,内心确信他们无罪。

这个错案何以发生?

作为旁观者的我们容易找出原因:陪审团直觉裁判,法官不公正,刑讯逼供,民意影响,反恐大背景,证据不当采信等等。

此案能够成功洗冤,这在信奉禁止双重危险原则的英国着实不易。从真凶归案启动调查,到法院宣告无罪,用了12年时间。这其中,辩护律师起到关键作用,她从警方那里”偷”走一份重要的被告人不在犯罪现场证据(alibi),然后在法庭出示,这份证据对翻案起到决定性作用。

这又产生一个问题,这位律师“偷”证据的行为是否合法?法庭应否排除这份”偷”来的证据?

案发当时,英国反恐形势严峻,出台《预防恐怖犯罪法案》允许警察羁押七天时间。这有可能对个人权利构成威胁,在控制犯罪和保障个人权利之间,如何实现平衡?

爆炸案后公众愤怒情绪高涨,来自民间的陪审员进行裁决时能否避免民意左右?

陪审员司法理性不足的天然缺陷,能不能通过制度来弥补?

这部影片好像一份法律试卷,提出一连串的问题让我们思考。

四、理性不足的陪审团

基尔福德四人案一审庭审,由12名陪审员组成陪审团进行审判。

英国实行陪审团制度,法官和陪审团共同组成审判主体,两者有明确分工,陪审团负责事实认定,裁决被告人是否构成犯罪。在陪审团作出有罪裁决后,法官再确定刑罚。

法庭戏部分,我们看到,控方律师和辩方律师每每站起发言时,身体总是转向陪审席,目光注视着十二名陪审员,非常有礼貌地陈述观点。

在法庭上,律师的重心工作就是:说服陪审团,让其接受自己的观点。

这些陪审员从哪里来?

他们是从民众中随机抽选而来,是来自民间的普通人,没有受过法律训练,易受情绪影响。为了说服(或打动)这些司法理性不足的陪审员,出庭律师都会倾尽全力、投其所好,例如:打感情牌,打种族牌,用通俗语言讲故事,借用道具解释专业问题,巧妙安排证人出庭顺序……

在法庭上,我们看到了控方律师和辩方律师各自为说服陪审员所做的努力。

杰瑞·康伦的律师在对迪克森警官进行交叉询问时,提及所有被告在羁押期间都受到身体和精神虐待,他特别强调“其中包括14岁的被告帕特里克”,他停顿一下,请帕特里克站起来。当个子矮小、满脸稚气的帕特里克起身站起来成为焦点时,画面极具冲击力。

辩方律师这一细节设计就是为了触动陪审员的同情心,从而对控方指控产生怀疑。

闭庭陈述时,辩方律师的演讲温和有力量,他说

开庭前我与当事人握手却被同行嘲笑,(因为)公众普遍存在对被告人歇斯底里的愤怒情绪,……请(陪审员)不要被此情绪所影响。

控方律师针锋相对,他也从“不要受情绪影响”作为切入点,用一连串形容词来描述被告的残忍狡猾,赞美警察的荣誉和敬业,强调被告对社会的危害。控方律师这一番略显夸张的演说,再次将陪审团引入集体愤怒情绪中。

就这样,法庭上的陪审员被控辩律师竞相争夺,他们的情感在波动,立场在晃动。

法庭上的旁听群众时常喧哗,丝毫不掩盖“不杀不足以平民愤”的情绪。他们与来自民间的陪审员,在情感上更容易产生共鸣。

陪审员司法理性不足,过分依赖直觉,所以杰瑞·康伦案在控方证据不足且存在诸多合理怀疑的情况下,却被陪审团裁定有罪,也就不奇怪了。

陪审团错判有罪,法官也难逃其咎。

为什么?

在“陪审团+法官“这个组合中,专业法官有责任对业余陪审员给予专业指导、引导。英美法系繁密的程序规则和证据规则,就是为外行陪审员准备而由法官负责落实。

影片中,警方以暴力、威胁手段获取杰瑞·康伦等人的认罪书,这个证据是否具备可采性?这应该由法官来把关,法官可根据自白任意性规则予以排除。

其实,早在18世纪后半期,英国就已确立被告人自白任意性规则,即,非出于任意性(voluntary)者,不得采为证据。

对于杰瑞·康伦等人的这些认罪书,其认罪和供述是否出于自愿,应当由法官在陪审团不在场的情况下进行裁决,通常在庭前进行。如果违反自白任意性规则或者是非法证据,法官即予以排除,不让其进入法庭污染陪审员的眼睛。

显然,一审这位法官失职了。

五、暴力取证

被警方羁押七天时间里,杰瑞·康伦和保罗·希尔被殴打、威胁、侮辱,二人违心地在认罪书上签名。这是典型的刑讯逼供。

联合国《保护人人不受酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格待遇或处罚宣言》《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》明确反对以酷刑方式取证。

刑讯是一种野蛮、落后的审讯方式,它是冤错案件的来源。清华大学张建伟教授曾总结出一个错案公式:合理的怀疑+刑讯逼供=冤假错案。

现代国家早已认识到刑讯的危害,在宪法或法律中确立了反对强迫自证其罪的权利或者同类权利、规则,以防止刑讯。沉默权和反对强迫自证其罪的权利内核一致,只是外在表现不同。

英国在1640年李尔本案之后,国会便通过立法确立了沉默权。1964年《英国法官规则》规定:“陈述(包括被告人对警察所作的口头回答和书面陈述)必须是被告人自愿作出的,它不应当是通过恐吓、利诱和逼迫获得的。”

正如一审中辩方律师所讲,“基尔福酒吧爆炸案发生后,5死75伤的后果,社会影响恶劣,民众情绪愤怒,这给警方带来巨大的压力”。

命案不破,民众恐慌。重压之下,警方便寻找替罪羊来堵悠悠众口。

杰瑞·康伦和保罗·希尔是爱尔兰人,恰好在错误时间出现在错误地点,于是就被警方抓来罗织罪证。棰楚之下,何求不得?杰瑞·康伦等人的认罪书,就成为控方指控犯罪的重要证据。