耶路撒冷哭墙(Wailing Wall),世界上唯一以哭泣为主题的建筑物,向我们呈现出令人惊奇的神秘容貌。上个月16日,在犹太教拉比和犹太社区的组织下,近千名犹太居民前往哭墙,冒着倾盆大雨,为中国战胜新型冠状病毒疫情而进行祈祷,但愿神能怜惜中国民众的性命,让他们摆脱病毒的绞杀。

历史上被明确记载的另一座哭墙,只有秦始皇制造的长城,据说它被一个叫做孟姜女的反叛者哭过,并因而发生严重的坍塌。这神话恰好是耶路撒冷哭墙的反题——哭者要用眼泪来反抗嬴政的象征,但在耶路撒冷,哭者却不是抵抗的战士,而是虔诚的信徒,要以眼泪来传递对于神的呼告。墙不是哭者的敌人,而是他们伟大而沉默的倾听者。墙代表了神的听觉及其意志。

哭墙拥有漫长而曲折的历史。它由大卫之子所罗门打造,属于圣殿的一部分。罗马希律王的远征军严酷镇压犹太教起义,围攻耶路撒冷,杀死数十万犹太人,焚毁圣殿,仅留下西部的少数台基,并在其上加筑一道护墙,藉此表达罗马帝国的威权。这就是所谓哭墙,它由白石灰石构成,其宽度为50米,高度约20米,底层石头来自希律王时代,中层属回教时代,而上层则属十九世纪的土耳其时代。岁月的层层叠加,加剧了哭墙的沉重性。罗马人的岩石是如此厚重,以致它压住犹太人的呼吸,长达两千年之久。

但在公元初年,也即耶稣崛起的年代,欧洲人误以为耶路撒冷就是欧洲的东部尽头,而这面残墙便成了欧亚大陆的分界线。在墙的背后,是辽阔的亚洲大陆,它向东延伸,直达深不可测的远东。在那里有一座大墙,俨然是它的反面兄弟。

就在所罗门圣殿被罗马人焚烧之时,据说有人看见六位天使坐在残墙上悲伤地哭泣。天使的眼泪渗入石缝,犹如高强度的粘合剂,令圣殿的残壁永不倒塌。这是关于哭墙的永恒性的迷人阐释。而这跟孟姜女的眼泪完全相反。中国女人的眼泪飞溅在墙上,溶蚀了砖石间的结合剂,进而变成浩大的洪水,冲垮了帝国围墙的根基。这是对抗性的神话叙事,分别屹立在亚洲的起点和尽头,标示着人与墙的两种形而上关系。

拜占庭帝国允许犹太人可以在圣殿毁坏的年度纪念日进行哭祷。西面的残墙终于演变成了“哭墙”。千百年来,大批流落世界各地的犹太人前往石墙,以诵经和祈祷的方式,痛诉流离失所的悲伤。20世纪,被纳粹德国杀害的犹太人多达600万人,他们的家眷和族人,汇入了哭泣者的庞大行列。经过近两千年抚摸和洗濯,部分哭墙的石面已经被打磨光滑,颜色发黯,闪烁出泪痕般的光泽,仿佛是无数犹太亡灵的印记。

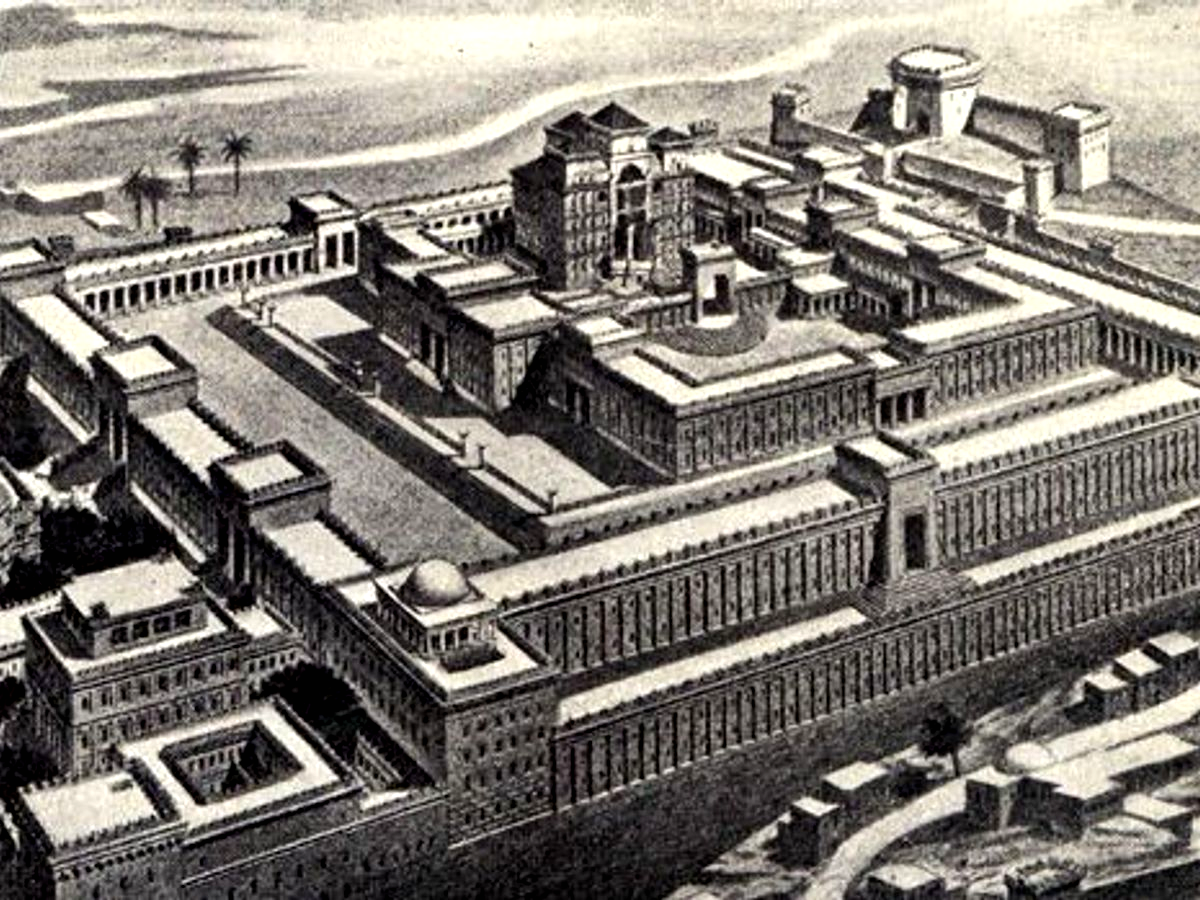

所罗门圣殿复原图

这是历史中无限延展的哀歌,回荡在墙体的上空和内部,而“降罪的上帝”对此保持了恒久的沉默。在《文化神学》中,保罗·蒂利希把犹太民族描述为“时间民族”,因为它占有了历史和时间,却没有自己的领土。在1948年以色列复国之前,哭墙是唯一的例外。它是最后残留的空间,屹立在圣殿的废墟上,成为犹太人家园的狭小象征。而就在哭墙附近、原圣殿主体的位置上,坐落着伊斯兰教的两处圣地——岩石清真寺和阿克萨清真寺。六角旗和新月旗彼此对峙。在正午时分,垂直的阳光令白色的石墙亮得刺眼,跟白色的清真寺一起,构成了坚硬、逼仄而苍凉的风景。

2002年7月,耶路撒冷“哭墙”首次开始“哭泣”:巨石上出现了一道泪痕般的水渍,经过数日风吹日晒,依然如故。在犹太教典籍中,这一圣迹意味着救世主弥赛亚即将降临。而在另一犹太教派那里,哭墙流泪就是世界末日的预兆。跟以往的任何眼泪不同,这是神自身的眼泪,经久不息地流淌在哭墙上,昭示着某种难以破解的寓言。如果这是神的眼泪,那么神为什么哭泣?祂为谁而哭泣?在人类哭泣了数千年之后,祂为什么要接管这项人自身的精神事务?

尽管这些问题是难以索解的,但奇迹已经提升了哭墙的威权性。在犹太人完成复国计划之后,哭墙不再是民族空间的象征,而是成为民族隔离的隐喻。犹太人中广泛流传着这样一种信念,即这墙不仅意味着庇护,也意味着分割,也就是分离神的选民与外邦人,以保证它在血统和信仰方面的双重纯洁性。就在发生神泣奇迹的同时,哭墙生出了它的后代——“安全围墙”,由数米高的钢筋混凝土墙体、铁丝网、高压电网、电子监控系统组成,跟柏林墙的形态极其相似。它不仅用以防范来自巴勒斯坦的恐怖袭击,而且要成为种族隔离的样本,表达犹太人自我守贞的古老信念。

这其实就是《旧约》所设定的围墙,它超越了我们对它的阐释和期许。成年割礼从另一方面强化了这种分隔的语义。割礼通过去除包皮,能够激发更多的造爱生活,藉此大幅提高人口制造的产量。而这正是种族隔离的结果。在自我闭合之后,犹太种族必须仅仅依靠自己的精子去完成生育和繁衍的使命。割礼是一项伟大的发明,在历经浩劫之后,它庇护了犹太人摇摇欲灭的香火。

现在,借助犹太哭墙的历史叙述,我要说出一个无望的期待,那就是在新冠病毒的爆发原点——武汉,能够竖起一座哭墙,它不是用来隔离武汉人的,恰恰相反,它要承担武汉人的全部苦难、悲伤和愤怒,让整个世界都能藉此倾听到他们的啜泣、絮语、倾诉和吁请道歉的呐喊,成为提供哭泣式疗愈的灵魂医院。这哭墙还有一个重要的记忆功能,那就是成为永恒的墙碑,镌刻全体死难者、包括在援救中献身的医护人员的姓名。此墙应当以耶路撒冷哭墙为样本,从孟姜女的长城之砖开始,在李文亮医师的雕像处结束,也就是以苦难开始,在希望处结束。不仅是武汉人,全体中国人都需要一座这样的哭墙。武汉哭墙将是民族觉醒和复兴的原点。

本文图片皆来自互联网

上传与管理:杰夫