“聪明”难,“糊涂”更难

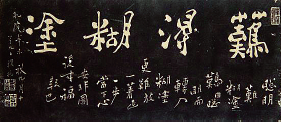

清 郑板桥《难得糊涂》拓片

郑板桥写的“难得糊涂”四个字,是广为人知的行书作品,笔画拙重顿挫,形态傲峭怪异,“难”是古体字,“涂” 字少一点。下方的落款:“聪明难,糊涂难,由聪明而转入糊涂更难。放一着,退一步,当下心安,非图后来福报也”。以及左边落款:“乾隆辛未秋九月十有九日板桥。” 高低错落,拙中见巧,与“难得糊涂”四个大字形成一幅多样而统一的书法作品。

从字幅上标明的时间看,这幅字写于乾隆十六年(1751),当时郑板桥正在山东潍县当知县。在当时黑暗的官场上,一向刚毅直率、清正廉明的郑板桥很吃不开,不仅孤掌难鸣,而且常常受到恶势力的嘲讽、刁难。他一面以嬉笑怒骂来进行抗争,一面又悲观无奈,因而难免产生了厌世思想。这时他的情绪,是压抑、苦闷、孤独、自嘲、彷徨、悲观、痛苦交织在一起。就是在这种情绪下,他写了“难得糊涂”的字幅,不久便辞官归隐。落款中“聪明难,糊涂难,由聪明而转入糊涂更难。放一着,退一步,当下心安,非图后来福报也”这七句,当是郑板桥对“难得糊涂”的解释,亦是对自己处世哲学的一种解释。

款字的意思最耐人寻味:“聪明难”,要积极进取,清正廉洁,要“众人皆醉我独醒”当然难。“糊涂难”,得过且过做个“阿混”,本来并不难,但一个有良知的人,一心想勤政执法,为百姓做事,他心中并不愿意做个“阿混”,因此想装糊涂也难。“由聪明而转入糊涂更难”,抗争不过官场的黑暗势力,又不愿昧着良心去“糊涂”,这种“聪明”之后的“糊涂”更难。款字最后一句“放一着,退一步,当下心安,非图后来福报也”,在前面所述的种种“难”的面前,只有小心从事,知进知退,不冒失,不惹祸,只求心里安宁,不求后世福报。郑板桥的这种心理和处世哲学,既有积极的一面,即表现了不与恶势力同流合污的立场和骨气;也有消极的一面,即看破红尘的悲观厌世思想。

“扬州八怪”的中坚

清 郑板桥 《润格》刻帖

郑燮(1693—1765),字克柔,号板桥,江苏兴化人。出身贫寒家庭,幼年丧母,依靠后母抚养。少年时从学于乡先辈陆震,20 余岁中秀才,雍正十年(1732)乡试中举,乾隆元年(1736)中进士,七年出任山东范县知县,一年后调任潍县;十三年,乾隆皇帝弘历东巡至泰山,他担任书画史;十八年因请赈灾得罪乡绅豪富而罢官。他书画上常用的印章印文为:“康熙秀才,雍正举人,乾隆进士”, “乾隆东封书画史”,“七品官耳”等,可说是他的生平纪实。郑燮为政有干才,痛恨官场腐败作风,同情底层群众。他离潍县时,囊中萧然,仅有图书数卷,百姓痛惜挽留,甚至为他立生祠。郑燮性格旷达,不拘小节,喜高谈阔论,臧否人物。当时即被人称为“狂”和“怪”。罢官后客居扬州,以卖书画为生,成为“扬州八怪”的中坚。

郑板桥的艺术成就

清 郑板桥《道情词十首》墨迹局部

马宗霍《书林藻鉴》说:“板桥有三绝,曰画、曰诗、曰书。三绝之中又有三真,曰真气、曰真意、曰真趣。” 郑板桥首先是一位画家、诗人,其次才是一位书法家。他的书法走的是碑学道路,他初学《瘗鹤铭》和黄庭坚的行楷书,进而上追锺繇、二王,写得清新秀逸,饶有古法。在山东范县、潍县等地十多年的县令生涯中,他对汉魏以来的碑石广泛搜集,精心摹追,积淀了丰厚的碑学基础。汉碑以隶为主,魏碑以楷为主,郑燮将隶楷参半,予以增减,把“分书”(又称八分书,即隶书)掺入行楷书,又融入绘画中的兰竹笔意,于是自创一格,称“六分半书”。它的鲜明特点是:以楷、隶为主,糅合楷、草、隶、篆各体,并用作画的方法来写。其用笔方法变化多样,撇、捺或带隶书的波磔,或如兰叶飘逸,或似竹叶挺劲,横竖点画或楷或隶,或草或竹,挥洒自然而不失法度;其结体以扁形为主,又多用夸张手法,使瘦长者更瘦长,宽肥者更宽肥,斜者更斜,散者更散,聚者更攒,舒展者更舒展,呈奇异狂怪之态;其章法也很别致,一些作品像安排一幅画一样,特别注意上下左右互相避让呼应,大小携带,疏密相间,错落有致,似斜反正,形成有主次、有轻重、有节奏、有旋律,类似绘画的章法,人有“乱石铺街”之喻。蒋宝龄《墨林今话》引蒋士铨诗云:“板桥作字如写兰,波磔奇古形翩翩;板桥写兰如作字,秀叶疏花见姿致;下笔别自成一家,书画不愿常人夸;颓唐偃仰各有态,常人尽笑板桥怪。” 以画家的笔法“作字”,这是郑板桥特有的艺术技巧。

郑板桥传世的书法作品很多,其代表作有《新修城隍庙碑记》《修潍县城记》《书七绝十五首卷》《题画诗》(“咬定青山”等)、《道情词十八首》《酒罄君莫沽诗轴》《书怀素自叙帖轴》《润格》《难得糊涂》等。