在当今,“心学”,作为儒学的一个流派分支,是特指陆九渊先生、王阳明先生之学。自王阳明先生至清初,陆王一派、学界以“心学”区别道学(理学)已蔚然成风。到了现代,哲学家冯友兰先生以陆王心学、程朱理学相区别,得到了中外学者的认同。

一般说来,唐宋时期受佛教、道教的影响,“心学”这一概念进入儒家话语体系。唐朝大儒韩愈先生说:“谁言摈朋老,犹自将心学。”心学,是指儒家养心之学。北宋五子之邵雍先生《皇极经世》卷八下以“心学第十二”为题,心学是太极之学。宋朝大儒将“传心”之学,也只是用“圣学”来描述,而非“心学”。南宋湖湘学派胡宏先生《知言·文王》云:“生求称其欲,死惧失其欲,憧憧天地之间,莫不以欲为事,而心学不传矣。”此“心学”是治心、养心之学。华南师范大学邓国坤先生、周炽成先生《陆九渊学说被称作“心学”之历史过程考》(2015)认为,从宋末至元,事实上称程朱学为心学者更多见。在明朝,“心学”概念十分流行,乃指孔孟之学,是各家各派争夺正统话语的表现,非特指陆王之学。明初王蓂先生《大儒心学录》言:“孟氏既没,数百年之间,或以训诂,或以老佛,或以词章,贸贸焉莫知所之,心学几乎绝矣。逮于有宋及我皇明大儒迭兴,此脉复续。”明朝陈白沙先生云:“圣人之学唯在心学,非得之书也,得自我者也。盖以我而观书,随处得益;以书博我,则释卷而茫然。”明朝王阳明先生《象山文集序》云:“圣人之学,心学也,尧、舜、禹之相授受曰:‘人心惟危,道心惟,道心惟微,惟精惟一,允执厥中。’此心学之源也。”曹于汴先生《四书说意序》云:“吁嗟,心学可不讲哉!正心、尽心、养心、存心,《四书》顾不谆谆哉?”浙江大学古籍所、宋学研究中心冯国栋先生《道统、功夫与学派之间——“心学”义再研》(2013)认为,自宋至明,儒家“心学”兼有数义:道统心传之学,此与释道之道统相对抗;用心而学,此与汉唐训诂、辞章之学相对立;论心治心之学,此为新儒学的功夫论。从外延来看,阳明学兴起之前,“心学”主要是指以濂洛关闽为代表的新儒学,特别是指程朱一派的学术传统,当然,偶尔也用来指称陆九渊一派的学术。“心学”作为学派专名指称阳明之学,始于明嘉靖年间,至万历后渐趋定型。阳明之世,学界已连言陆王,而将陆王统称为心学者,似始于清初理学家汤斌。近代以来,以客观唯心主义与主观唯心主义划分程朱、陆王,“心学”由侧重于道统心传的道统论名词渐向本体论名词转化。

其实,心,哪个学派不重视呢?哪个又不谈“心”呢?将“心学”特别授予陆王之学,实有不妥之处。

本文所指之“心学”,不特指陆王之学,而是广义的心学。在广义的心学视野下,我采用一些范畴,譬如内外、前后、上下、本末、效率,通过对比王船山心学、王阳明心学,揭示出王船山心学比王阳明心学更为殊胜圆洽。只下诊断,不开解决问题的药方,是知识分子的失职失责。我的思考开出了药方,希望可以给人带来有益的启发。当然,本文只是普及性传播,不是严谨的论文,因此详细论证,有待于日后。

一、内外、前后

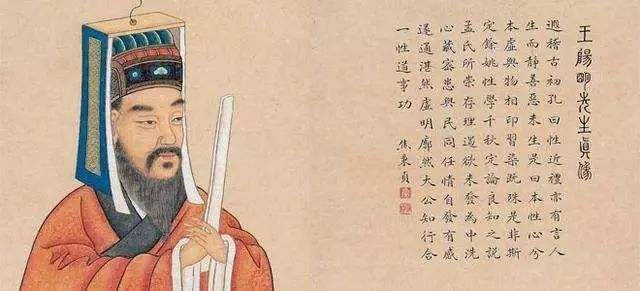

王阳明心学,不假外求,向内求,属于“内学”,也即社会化之后的“后学”,可以称作“以心造理”。

也就是说,王阳明心学是将已获得的一切东西内化于心,再呈现出来,“心即理”,“心外无理”。这是一个社会化熟化运动的过程。

王船山心学,内外合一,属于“合外、内之学”,也兼顾社会化之前、社会化之后的“前、后之学”。特别说明,社会化之前、社会化之后是假设。

外学,是“以理造心”,认识世界之道理,由此心具有万理,为此王船山提出“心具理”与“大心”。大心,是指不断外求,扩充新知;又不断内求,内化于心。

前学,特指社会化之前。在前学上,心只能认识世界的道理,即“心具理”,而不等于已经认识了世界的道理,即“心即理”。只有在社会化之后,人已经认识了世界的道理,从绝对命令出发,或者说,从天理出发,才能说“心即理”。

王船山先生特别重视“知、能”,乾知坤能,倝倝不息,不断认识世界,获得更多的道理,这是“以理造心”。之后,再内化于心,再“以心造理”。

譬如说,认识茶叶的功性,是外学,以理造心;将茶叶赋予价值,是内学,以心造理。

王阳明先生只重内学,不重外学。王船山先生内外兼顾,是《中庸》“合外内之道”。

明清时期,中国文化最大的失败是忽视了外学。西方的洋枪洋炮胜过中国的土枪土炮,乃是中国人的知识技术不如西方。

王船山先生、王阳明先生都讲“心外无理”,但意思不同。王阳明先生讲“心外无理”,是指所有的道理都在心之中。王船山先生讲“心外无理”,一是所有已知的道理都在心之中,二是心可以认识未知的理,在能认识的世界皆可认识,而不可认识的世界属于康德先生说的“物自体世界”,不属于“心”。

二、本末、上下

王阳明心学,受效率最大化驱使,要以一驭万,马上顿悟上达,重本轻末,只上不下,导致不重视社会事务。虽然王阳明先生也讲“事上磨练”,但最后是“得意忘象”,不在乎事,轻视事,以事为累。

王船山心学,尊重效率,本末兼顾,由本贯末,上下一如,重视社会事务。

三、他律、自律

他律、自律,可视为内外问题。

王阳明先生讲“致良知”,“良知”可以视为康德先生讲的自律。王阳明先生及其弟子、再传弟子都面临两个困境:既然人有“良知”,为什么不能看到自身的过错?为什么心学走向偏执、猖狂?

没有道德化的良心,固然有认识功能,但是意动力不足,犯了过错则无动于衷。道德化的良心,如果缺乏新外学,应对世界束手无策,犯了过错则文过饰非,问心无愧。

没有外在的他律的约束,正如没有镜子,看不见自己,良心的自律可能会失效。

为什么一些人缺乏自知之明?一是自律扩充,自我感觉日渐良好;二是行之有效,缺乏他律,由此产生“自是效应”。譬如说一些艺术家,水平相对比较低,但是周围的人、媒体不断吹捧,还被视为珍宝,到处悬挂,又没有公开的批判之声,使得人丧失自知之明。此时此刻,谈良知或良心,又有何用?

在明朝末年、清朝,人们已认识到他律对于忏悔的意义,产生了“省过会”的外在形式。譬如说,写日记,自我批评,请人批阅、救治;开会,相互批评。

因此,忏悔以改过自新,自我批评之外,需要他人批评。如果在没有他律的情况下,坚信“心即理”,良知在我,容易走向“我绝对正确”,导致肯定与自我肯定,或者说表扬与自我表扬。

因此,王船山心学主张自律、他律不可偏废。

四、效率最大化

效率最大化,可视为内外问题。

王阳明心学受效率最大化驱使,推崇易简工夫,顿悟,明理、立心、做人,可以速成,乃至有良知现成说。这是后学。陆九渊先生认为,朱熹先生(也可称“朱子”)的“今日格一物,明日格一物”的方法是博而寡要,杂琐支离,不得要领。而朱熹先生指责陆九渊先生的效率最大化是“禅学意思”。

效率最大化,基于有一个前提,即已知道理。如果处于半知或未知状态,无法获得简易工夫。认识世界,改造社会,是今日得一寸算一寸,明日得一尺算一尺,不可能速成,要耐得烦。

对于一个企业员工而言,在既成技术能力的前提下,良知驱动,可以提高效率。譬如说牛车不动,是打牛,还是打车?这是基于既成技术能力下的良知驱动的南岳磨镜公案。如果改进技术,没有良知驱动,效率也可以提高。当然,技术改进,又加上良知驱动,效率会更高。

显然,王船山心学注重内外、前后,主张个人、社会整体的效率最大化的有机辩证平衡。采用佛教的术语“不变随缘”,效率最大化是“不变”,受制约是“随缘”。这种“不变随缘”是人的社会习得性,中国、西方都一样。从经济学角度看,自由、平等是最有利于效率最大化的,是经济发展的引擎。

陆九渊心学、王阳明心学被日本企业家采用,视为日本商道伦理思想的灵魂,是在既成之技术、制度下的良知驱动,产生内生动力以使得效率最大化,相当于南岳磨镜公案的揭示。这是我们必须要承认王阳明心学在此向度下具有优势的事实。

五、制度与仁爱

制度与仁爱可视为内外、上下问题。

王阳明先生在《答顾东桥书》里面提出“万物一体之仁”来解决现实的困境,这只是后学、内学的自律。如果没有外学、前学,不能认识世界以提高理性,未能设计出优良制度以保障“万物一体之仁”,这种自律会无效。

王船山心学注重不断认识世界,不断改良旧制度、设计新制度,通过制度保障仁爱精神。

显然,道德、内在的权利,如果没有外在的礼法制度的保障,是无法证成的,即使写在纸上,也是废纸一张。尤其是道德的证成,依赖于制度的“公道”。制度不“公道”,上梁不正下梁歪,谈何道德?司法之“公正”是捍卫道德正义的保障。只有恶人作恶,必受惩罚,才能让人无条件地接受绝对命令,依据善良意志而生发言行。

不论东方,还是西方,建构一个良治社会,必须基于“仁爱”或“万物一体之仁”,有同情心,这是共识。因此,有人说,同情心也应当是一种普世价值。因此,有了制度保障,口喊“仁爱”或“万物一体之仁”,才不是空喊。

六、旧知、新知

新知、旧知,可视为内外、前后问题。

《周易》上早就说了,世界运动不息,变化日新。“性”,在宋明儒学之中是指道德目的。可是王船山先生在当时科学条件下,认识到了“性”也是变化日新的。新道德取代旧道德,谓之“新性”替换“旧性”。

王阳明心学以致良知为主,内求于心,静坐,不读书,反对追求新知,可谓以“静”世界为主。王船山心学注重外求新知,再内化于心,是外求、内求合一,可谓动世界、静世界兼顾。

生活于传统社会,已有知识足够了,确实不需要什么外求。但是在当今,不断外求,变化日新,才能应付生活。一些老年人自弃,不愿意学习新知识、新技术,在生活之中无法应对自如,遭到子女或年轻人的嫌弃。因此,终身学习是世界共识。

昨日是圣人,今日茫然对面新世界,铸下大错,还是圣人吗?

七、知行

知行,可视为内外问题。

王阳明心学主张知行合一,知即行。在内学向度,知道孝,而不能行,不可谓之孝。这也非常正确。

但是,在外学向度,无“知”,何以“行”之?知由行得来,知、行无法合一。王船山心学注重内外合一。

八、自证、他证

自证、他证可视为内外、前后的问题。

孟子讲的良知,确实反观内向的,牟宗三先生称作“逆觉”。但是,此良知是由他证而来的,是他证、自证的辩证统一。一个有道德的人,良知自觉自证,会对自己提出很高的道德要求,十分自律,这是道德的内生动力。

王阳明心学讲的良知受佛教、道教影响,主要偏向内求的自证体验,自己承认自己,无求于他人承认。这是社会化之后的“后学”。

王阳明心学讲的良知自证,“圣人之道,吾性自足,不假外求”,不在乎他证,即不在乎他人的看法,可能不会伤害他人,但是不一定关爱他人。当然,王阳明先生也讲仁爱,也就意味着,他的良知遵从了儒家的规范,也有他证的向度,只是过多偏向自证。受各种因素的影响,王阳明先生的弟子、再传弟子更多趋向自证体验。

在正向的方面,王阳明先生及其一些弟子、再传弟子的自证走向了冲破他证束缚,追求自由、平等,解放个性,行侠务义,拯救世界。这些人自以为天理在心,我就是圣人,充满仁爱,只在乎自己的信念,不在乎他人的看法,要急救天下苍生,摧毁了明朝的秩序。譬如说,颜钧先生、何心隐先生之以儒行侠,李贽先生之离经叛道。然而,在异化的情况下,或者说社会知识存量不足的情况下,自证会走向偏执、猖狂、自私自利,不承认他人的尊严、利益,侵犯他人,毁灭秩序。这是王门后学流弊。此外,王阳明心学一系,不管是哪一支派,也设计不出优良制度。

因此,道德行为仍然需要他证,获得他人的认同,接受社会的约束、监察。只是说,他证是一个难题,往往受现实制约而缺乏“公道”,最佳状态也顶多只是相对“公道”,有些东西可以得到他人的认同,有些东西是无法得到他人的认同。在中国古代,孔子、孟子、陶渊明先生、朱熹先生、王船山先生都是身后得到认同。在西方,梵高先生在世之时,得不到世人的认同,身后却被推崇。

怎么办?扩充新知,普及新知,增加社会知识存量,从根本上消除各种偏见的基础;观念上消除偏见、尊重异见,制度上保护异见,限制自证、他证负面,维护公道。

不管是中国,还是西方,他证是化私为公的一个发明创造,是为了证成“公道”。如果没有他证,人不受制衡,可以肆意妄为,随便践踏他人的尊严、利益。因此,在社会化之后,被他人承认(他证)是人的根本性动机。发明民主制度,保障人的尊严,其动机是为了被他人承认。很简单的道理,在社会化之后,不被他人承认,在一切交换行为之中得不到利益,也随时可能被剥夺权利。

他证,本身无错,只是需要真的公道化,并且多元化以相互制衡。在古代,社会知识存量不足,他证是一种束缚,相当于一座监狱,确实给人带来了灾难和痛苦,让人受尽精神折磨,不得不转向自证。为了得到他人的认同而生活,确实有点累。譬如说鲁迅先生笔下的祥林嫂女士,被社会偏见(他证)压迫得患了精神疾病。在这个时候,如果祥林嫂女士懂得自证,不在乎他人的看法,不需要被他人承认,会自由自在,生活在充满希望的、快乐的春天。

在不理性的情况下,他证也会产生攀比、跟风、炫耀、嫉妒、怨恨等负面的东西,导致人们相互伤害。因此,在他证不公道的情况下,自证是一种逃难的方法,最为流行,备受大众欢迎。

王船山心学主张自证、他证的辩证统一。没有自证,道德没有内生动力;没有他证,正义无法保障,道德难以证成。只有自证而缺乏他证,“出淤泥而不染”,“白沙在涅,与之俱黑”,只是少数人的道德证成。有公道之他证,即使缺乏自证,“蓬生麻中,不扶而直”,大多数人可以有道德证成。而关键的问题是,如何设计制度,限制自证、他证负面,维护公道。

1839年之后,王船山先生的粉丝们掀起了一场波澜壮阔的“现代化”运动。谭嗣同先生称颂王船山先生是“雷神”,并预言:“万物昭苏天地曙,要凭南岳一声雷。”意思是说,万物从禁锢、昏迷、垂死之中复苏,勃发生机,欣欣向荣,而天地由黑暗开启希望的曙光,要靠南岳王船山先生在思想上的一声春雷!一时,读王船山先生的书,生发了信心,升起了希望,几千万人受到了王船山先生思想的影响,著名的人物上千人。譬如曾国藩先生、郭嵩焘先生、左宗棠先生、彭玉麟先生、谭嗣同先生、秋瑾先生、黄兴先生、蔡锷先生、章太炎先生、孙中山先生、蔡元培先生、胡适先生、张謇先生、范旭东先生、熊十力先生、于右任先生、毛润芝先生等,无不是叱咤风云的大人物。

他们首先是自证良心,自信自力,不承认满清的腐朽统治;其次是尊重他证,要建构“现代化”的价值与制度。章太炎先生在民国时期认为,王船山思想是辛亥革命成功的理论之本,说:“当今之世,卓然而能兴起顽懦,以成光复之绩者,独赖而农一家言而已矣。”熊十力先生认为,王船山先生是崇尚宪法民主的理学家,“儒者尚法治,独推王船山”,可与孟德斯鸠先生媲美,而王船山先生易学体系“足为近代思想开一路向”。侯外庐先生认为,王船山先生是启蒙思想家,开启了近代的思维活动,可与德国近世的理性派比美。

王阳明心学,自证多而他证少,摧毁秩序有余而建设制度不足。王船山心学,自证、他证兼顾,如主掌生杀的“雷神”,既有摧毁,也有建设。

《王船山语要》,当当网有售

总结

当然,我并非是为了否定王阳明心学,而是将王阳明心学限定在内、上、后、本的向度内。在这个向度内,王阳明心学是有效的,十分重要的内生动力,谓之向上向善的引擎,是效率最大化的根本。一个现代良治社会,在人的社会化过程之中,具有现代性的王阳明心学有利于培育优良公民。对于一个企业而言,王阳明心学也有利于员工的内生动力,效率最大化。

王船山心学八面出锋,是内外、上下、本末、前后一如,比王阳明心学更为殊胜圆洽,可以在不同向度运用,适应更为复杂的社会现实,真正有效地实现效率最大化。

王船山心学是双向度的逻辑,王阳明心学是单向度的逻辑,因此王阳明心学应当在一定的限定性向度内运用。

在传统哲学里面,一旦走向上、本、内、后,容易产生轻视下、末、前、外的现象。譬如说,重上轻下,能上不能下,上鄙视下,下摧毁上。重后轻前,重内轻外,重本轻末,会鄙视知识、制度、大众,乃至反智、反身。而阴阳变化日新,必须要重前、重末、重外,以追求新知。

从朱熹先生到王阳明先生,再到王船山先生,有内在逻辑的证成。喜欢王阳明心学的人,真的懂得了这门学问,又有理性,应当也会喜欢朱熹心学、王船山心学。

黄守愚于湘水之畔阙一庐

夏历庚子二月廿二日

2020年3月15日