◎ 王松林文

(长白山萨满文化博物馆馆藏)

东巴教是纳西族普遍信奉的古老宗教,起源于原始巫教,同时具有原始巫教和宗教的特征。属原始多神教,以祖先崇拜、鬼神崇拜、自然崇拜为基本内容,祭天、丧葬仪式、驱鬼、禳灾和卜卦等活动为其主要表现形式。由于经文讲师被称作东巴,故名东巴教。[1]

东巴,作为宗教职业者,在社会上地位很高,被视为人与神、鬼之间的媒介,他既能与神打交道,又能与鬼说话。能迎福驱鬼,消除民间灾难。能祈求神灵,给人间带来安乐。东巴一般父子传承,世代相袭,不脱产,有妻室儿女,无儿招赘者传与女婿。

东巴文化是一种宗教文化,是由东巴世代传承下来的纳西族古文化。东巴文化包括东巴象形文字,包括东巴经还有东巴画、东巴舞、东巴音乐、医学、历史、天文学、哲学,还有东巴的各种道场——祭祀活动,祭祀活动也包含有民族心理素质的很多内涵在里头。东巴文化是一个庞大而完整的文化体系,是目前世界上罕见且仍在使用着的原始象形文字的文化,文字总数约有2200多个。

据《东巴经》记载,纳西族与其他民族一起跋山涉水去天神处学习文字,纳西族将文字记录于石木之上,其他民族记录于兽皮之上。返回途中,饥饿难耐,其他族人将记录有文字的兽皮煮熟食之,而纳西族则忍住饥饿,最终将文字带回。所以东巴文在纳西语中称作“斯究鲁究”(ser jel lv jel),意为“木迹石迹”,见木画木,见石画石。一般象形文字多由图画文字演化而来,属于表意字,不具有表音性,图画性质较强,象征性质较弱。例如:埃及的象形文字、赫梯象形文、苏美尔文、古印度文以及中国的甲骨文,都是独立地从原始社会最简单的图画和花纹产生出来的。东巴文则兼有表意和表音成分的图画象形文字,具有“专象形,人则图人,物则图物,以为书契”的特点,符号感十足。

随着纳西族社会的发展和民族文化的相互影响,在明末清初,从东巴象形文字演变发展而来的还有一种标音文字,称“哥巴文”。“哥巴”是弟子的意思,“哥巴文”的意思是东巴什罗后代弟子创造的文字,“哥巴文”是对东巴文的改造和发展。东巴也用它写了二百来册经书。这种文字笔画简单,一字一音,比象形东巴文在读音上有所进步。哥巴文虽有2400多个符号,但重复较多,常用的只有500多字,标音不标调,同音和近音代替很多,致使运用不广。纳西族创造了两种古文字,而且至今还使用着这两种古文字,这在世界文字发展史上的确是个奇迹。

(选自百度网)

一、谁创造了东巴图画象形文字

东巴文字是一种典型的象形文字。从传说中我们也可以看出,脱胎于原始的图画文字,目前已知有2200个符号。国内外权威人士普遍认为它是世界上唯一还活着的象形文字,是珍贵的文化遗产。30多种东巴教仪式是纳西东巴文化的主要载体,即用象形文字记载在东巴经书里的内容通过各种宗教仪式表现出来,并以宗教仪式传承下来。这些仪式力图诠释人与自然和人与社会的矛盾,与纳西族先民生产生活息息相关,蕴藏着丰富的文化内涵。

东巴教没有寺庙神殿,也没有专职的祭司,东巴平时不脱离生产和民俗生活,只是在应别人之请时主持宗教仪式。纳西族的宗教和文化的继承、发展,东巴们功不可没。传说纳西始祖丁巴什罗“手握金鹿送来的竹笔,沐浴着蓝鸟带来的灵感,面对粗糙的树皮,用刚萌芽的智慧,观奎星圆曲之势,察急文鸟迹之象,博采众美,合而为字。”这就是今天仍然活生生被纳西人应用着的象形文字——东巴文。这显然是纳西人的一种想象和附会。而真正可信的,是《木氏宦谱》的发现。

《木氏宦谱》是一部记载丽江木氏土司家族谱系的档案文献史料。丽江木氏统治丽江地区约500年,对丽江地区的政治、经济、文化和军事的发展有着举足轻重的作用。因此,《木氏宦谱》不单单是一部记载家族谱系的文献史料,更是一部反映丽江地区五百年来发展历程的珍贵档案文献。《木氏宦谱》的编纂开工于明朝正德年间,出自土司木公之手,后历经多次编纂,最终形成于清朝乾隆至嘉庆年间。现存的《木氏宦谱》分为文谱本、图谱本和石刻本三种。(1)文谱本:正式名称为《玉龙山灵脚阳伯那木氏贤子孙大族宦谱》,记载自天羡从创立纳西族开始至木德一代的事迹,并附有木德期间历代土司的家谱世系图。文谱之前附有1516年(正德十一年)张志淳作的序,文谱最后附有1588年(万历戊子年)朱桂林作的《木氏宦谱重叙》。这个版本被约瑟夫·洛克称为《木氏宦谱(甲)》,被方国瑜称为《木氏宦谱(详本)》。约瑟夫·洛克将此书翻译成英文时,还附上天羡从从至哥来秋之间历代人物的东巴文写法。(2)图谱本:正式名称为《木氏归命永世之图》,记载从第一代爷爷至第二十五世木德的简略事迹,并附有第一代爷爷至第二十九代木景的画像。图谱之前附有杨慎、陈钊镗和曹永贤的序。这个版本被约瑟夫·洛克称为《木氏宦谱(乙)》,被方国瑜称为《木氏宦谱(略本)》。(3)石刻本:即《木氏历代宗谱碑》,在丽江市古城区金山乡东元村的木氏墓地发现,现藏于丽江东巴文化博物馆。

云南省图书馆珍藏的《木氏宦谱》记载:牟保阿琮,摩娑诏君主,约活跃于南宋末年。相传他是纳西族东巴文的发明者。根据《木氏宦谱》的记载,牟保阿琮是蒙古族人爷爷的儿子。爷爷来到摩娑诏后,受到君主牟乐牟保的器重;因牟乐牟保无子,遂收爷爷的儿子牟保阿琮为养子。牟乐牟保死后,由牟保阿琮嗣位。

《木氏宦谱》(云南图书馆藏)

据收藏于北岳庙中一份手写的祷辞序言中说,从西边加宽地来了三兄弟,住在玉龙雪山上,老三就是三朵(纳西保护神)。三朵托梦给阿琮说:“我从北方来助你,你是正直的南方人,我有让你的王国富强的愿望,你切勿三心二意。”说完化成一只白蜃消逝了。此后,每到阿琮征战时,总有一个白色勇将相助,打胜仗后又看不见了。阿琮去雪山上打猎,看见白鹿,就追过去,白鹿在一块大白石后消逝了,猎犬围着白石吠。阿琮去抱大白石,轻如一片树叶,就把它背下山来,到山下一放,又重如千斤,以为是三朵神灵所在,就建庙祭祀。此后,牟保阿琮所向无敌,摩举各部落都觉得他能“惟诚服从”,“敦德化人”,一致拥戴他为“尊主”。连“善阐(昆明)国、乌斯藏等界’,都称他为“生知圣人”。

牟保阿琮传奇事迹一是创制文字。在《木氏宦谱》中记载,牟保阿琮“生七岁,不学而识文字’,长大成人后,“旁通百蛮各家诸书,以为神通之说”,“且制本方文字’。他不学而识的文字,当是东巴象形文字,从小耳濡目染;一看图形便可知是什么意思。至于他创制的本方文字,一般认为是东巴文中的标音字哥巴文。在丽江白沙街西边岩脚村后山崖上,刻留有一篇“阿琮墨迹”,后人称为“梵字崖”,但尚未考证出为何种文字。从这些零星传说记载,可以推断牟保阿琮是宋代丽江较有作为的一代摩娑诏王。

阿琮之后,传位给他的儿子阿琮阿良(又称麦良)。阿琮阿良,是宋元之交的丽江王。宋理宗宝信元年(1253),蒙宪宗派御弟元世祖忽必烈率军南征大理国,途经丽江,阿良到江口相迎,元军驻扎丽江城,阿良在诏城里招待忽必烈。后来,阿良跟从忽必烈征大理,攻克大理后,忽必烈让阿良“还镇摩裟诏”,而且“赐地名曰丽江郡”。

《木氏宦谱》记载的时间和事件基本是准确的。但东巴文并不是牟保阿琮创制的,是他父亲(蒙古爷爷)从契丹(蒙古)带来的识字字典,他用字典的象形文字在纳西族推广传播。这是最早的北方象形图画文字流传到丽江地区的实证。他父亲蒙古爷爷是一位德高望重的人(笔者推断可能是契丹族太巫)是萨满教的传播者,东巴教与苯教、萨满教都属于多神崇拜的宗教形态。后又受到梵文的影响,在书写方式和发音上有所改变。牟保阿琮的父亲 ecige(额祈葛,古代蒙古语) ,一位万里迢迢从契丹(蒙古人种)地区来到丽江畔,能受到君主牟乐牟保的接待和器重,可见蒙古爷爷非等闲之辈,如果是契丹官员一定会有文献记载,如果是商人,不会如此受到君主重视,那只有一种可能会被捧为坐上贵宾——神职的萨满巫师!“东巴(法师)一般父子传承,世代相袭,不脱产,有妻室儿女,无儿招赘者传与女婿。”这一传统习俗,恰恰验证了牟保阿琮不仅继承蒙古爷爷(父亲)萨满教义,后被认作牟乐牟保的义子,继承了东巴教传承,当时摩娑诏君主一定是政教合一的古国。如今看东巴文化与与香格里拉苯教的流入,北方萨满文化传播都有一定关系,共同的信仰,才能有共同的语言,建立起不分血缘种族的深厚情谊。

(长白山萨满文化博物馆馆藏)

二、契丹图画象形文典籍的“发现”

辽代契丹族是我国历史上活跃在北方草原上的一个古老而强大的游牧民族。“契丹”最早见于《魏书·契丹传》,属于我国北方的东胡系。契丹各部,原与宇文、库莫奚两部一起游牧。公元344年,前燕慕容觥进攻宇文逸豆归,契丹同时被击溃,于是从鲜卑族中分离出来,自号“契丹”,游牧于潢水(今西拉木伦河)和土河(老哈河)流域,分布在辽河以西及大凌河以北一带。西与奚族为邻,东接靺鞨,东南至高丽,北接室韦。辽朝(907-1125年),是我国契丹族为主体的北部中国的区域性政权,与宋和西夏三分天下。辽契丹族早期活动主要是在今内蒙古昭乌达盟一带,建立政权后很快就统治了黑龙江流域的广大地区。

《新唐书》等明确指出:“至元魏,自号曰契丹。”契丹一词的含义有多种说法。一般认为由鲜卑酋长名字演变而来;再就是“镔铁”说,又有“草原”说。室韦蒙语,达斡尔语为森林,“契丹”可能是和森林相对应的“草原”。在蒙语中契丹同满语必罕同音、同意,意为草原。

该典籍汉文与图画象形字典的几页图片在王嘉勋先生博客中发布后,引起笔者强烈好奇。虽然几页图片,但看起来如此眼熟。经过比对典籍中的象形文字与东巴象形文研究看,相似度非常惊人,几乎是翻版!难道是用东巴文制作的“仿品”?笔者陷入困惑,几天后,我从内蒙古朋友处意外得知,他收藏一套契丹《汉字与象形字对照典籍》50册,我再三恳求,朋友才答应给我寄来。几天后接到原书字典,令我欣喜万分!经过多日研究,与诸位老师鉴定,得出结果如下:

(长白山萨满文化博物馆馆藏)

1.目前国内发现此典籍有三种:其一,王加勋先生的残本(两册,每册10页),其二,笔者收藏的典籍50册,每册10页,计1400余字;现藏于长白山萨满文化博物馆内。其三,听说北京张先生收藏一套同样古字典,木盒盛装,应是最全的版本)。

2.文字的出处:契丹文化研究专家王加勋曾表述:先进的汉文化是各民族争相学习的标志,学习汉文化,融合汉文化,推进本民族的文明进程,一直是各少数民族效仿的方式。特别是北方民族的崇文尚武之风,代代相因,因此创新性引进汉文化成为时尚,编修本民族文字与汉字的对照书籍字典,多见于历朝历代,如西夏的《番汉合时掌中书》。辽代契丹王朝钦定颁发的学习汉字与图画象形文字教材,应该是契丹族人的学习课本,看图学汉字的字典。书的序言:“根其本据其意,故做此序。大安四年天子命文林部,以象形文字,拟制汉文书典。此典用时三载,始成其文字。”序言文字简练。我们从中了解到:

一,此书是大安四年,皇帝耶律洪基下令,由文林部着手编写,历时三年,才完成此书。可以断定,此书批准颁发的时间是大安七年。也是写这个序言的时间。

二,这部汉文书典编写的原则,要依据象形文字,换言之,就是以形会意,以图认字。形式活泼,方法对路,易懂好记。文林部就是翰林院,翰林称林牙,掌管文化教育。此书典每页的图和文字,是按相同或相近的读音归纳排列的。这点很特殊也很奇怪。既不是按偏旁部首,也不是按图画中物种类别区分。这与我们的识字传统完全不一样。可能是与契丹民族的草原习惯习俗有关系吧。此书典的动物、植物和器物,多数是契丹民族熟悉的使用物以及草原生物,山河建筑图绘,尤其是书典封面,笔者查到典籍是殿或城堡的象形字义,这里应是皇帝宫殿。辽大安四年是公元1088年。辽道宗耶律洪基改元的第四年,马上命文林部编写此书,可见他对汉文化的重视。还有个举动,大安四年(1088年)他还命人抄写《尚书五子之歌》。在位期间关注科举,重用士人,颁印儒家精典。

辽道宗耶律洪基在位46年,其间发生过许多重大变故,清宁九年他的叔叔耶律重元父子造反,破坏最大。但其统治后期,过度崇佛佞佛,内斗不止,大辽王朝逐渐走向了衰落。

3.字典的真伪鉴定:字典发行时间:辽道宗(1032年-1101年),即耶律洪基,辽代皇帝。字涅邻,契丹名查剌。辽兴宗之子。重熙二十四年即位,改元清宁元年。清宁九年,平定皇太叔耶律重元夺位之谋。咸雍二年,改国号契丹为辽。设学养士,颁《五经传疏》,置博士、助教。然信用耶律乙辛,谗杀皇后。太康三年,废太子耶律濬(旋亦为乙辛谋杀)。七年,始查乙辛之奸,又二年,杀之。晚年佞佛,曾一年饭僧三十六万,属部多起反抗。辽势渐衰。在位四十六年。

北宋的文化经济,曾达到中国历史上的高峰。辽代契丹国虽重视推崇武备强国,亦学习汉族先进文化。从儿童开始,提倡读书求仕。实行一国两制,启用汉人、渤海人等,普及中原与契丹文化。在契丹民族中,特别推崇骑射武功。而且很多历史资料以及当年北宋官员出使辽国,都有记述。字典开篇文言文序简明扼要,仅42字就说明该书典的宗旨。拟制时间,谁下令颁布,执行部门,耗时时间,都交代非常清楚,字字珠玑,后人仿制绝不会如此绝妙高超。更不会南辕北辙,将东巴文化与契丹文化任意嫁接,何况两地遥远,交通阻隔,信息闭塞。尤其古籍的雕刻的书法行书字体,盖古绝今,是当代无法找到的书法大师所能替代。图画文字雕刻之精美更是难以找到如此匠心艺人。

大安 元年 二年 三年 四年 五年 六年 七年 八年 九年

十年

公元1085年1086年1087年1088年1089年1090年1091年1092年1093年1094年

干支 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌

4.材质鉴定:辽契丹王朝地域广阔,国势强盛,逼迫北宋纳贡,又将高丽,西夏,回鹘等一百多个小国,收为属国。在文化和文明方面,有着斐然成就。契丹人继承了唐朝,借鉴了北宋,融合了属国,通商交流了西亚和中亚的丝绸之路。二百多年的岁月,在科技工艺上,有许多重大发现和发明。天文地理,科技制造,纺织印染,医药医术,农业种植,工匠工艺等等,都有重大发现和发明。特别是,活字印刷,棉花种植等,在中国历史上,都有重大贡献。从目前发现的资料和文物,尤其是书画中,书籍纸张可看出是高丽草纸。纸浆暗格纹,透光清晰可见。此种工艺已经消失。

5.传统装饰纹样:字典中每页装饰纹样,采用祥云圈框工艺,均是丝绸之路引进来的外来风格。外来风格的引进,丰富了中国装饰图案的内容和形式,扫除呆板,带来了活泼的气息。这些不仅反映在生活用品的装饰上,也反映在壁画、舞蹈、音乐和开放的思想意识方面。此书是雕版印刷,雕刻精细,书页是隔栏边框,这种印刷格式,在辽代契丹书本中,基本常见。这可能是契丹人处于文化初期,避免文字混淆的办法。装订用牛筋绳穿孔绑系。牛筋因年久而老化,颜色棕黑,稍用力即断,内外颜色一致。如用鼻子细闻,一股老朽气味十足。

6.印刷技术:随着考古出土的披露,特别是民间收藏的重视。真实的辽代契丹国的面纱逐渐解开。契丹王朝创造的辉煌文明让人们大吃一惊。活字印刷术的发达,当年的辽南京即今天的北京,汇集着北宋还有西夏,高丽及西域回纥诸国的文化贸易。其繁华繁荣延续了上百年。我们今天看到的这些契丹版画及雕版,就是印刷史上的奇迹。雕板印刷用纸特殊,放大看,纸紋及纤维特别,有古代高丽纸特征。雕版印刷画面干净利落,线条精细准确流畅,毫无印刷痕迹,实属先进。雕版为辽代时期特有的香柏木,香气很浓,今已绝迹。一些墓中出土的棺床,偶有香柏木制作。雕版看出雕刻是俗称铁线技法。如此精细,娴熟,完美,工艺费时漫长。

7.新发现的50册契丹典籍。内容就是辽代契丹国的汉字与图画象形文字对照字典。见下图:

(以上为契丹拟制的图画象形文字)

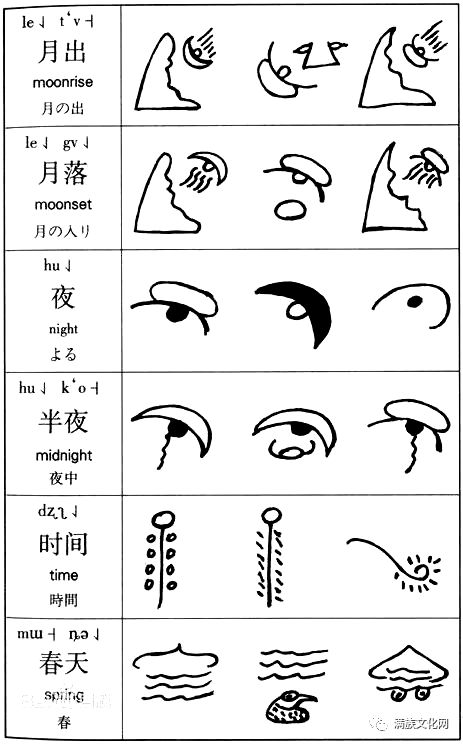

东巴文与契丹象形文对比表:

(东巴文)

(契丹识图学字象形文字典)

(契丹识图学字象形文字典)

(契丹识图学字象形文字典)

三、契丹图画象形文字源头与推论

古老的象形文字凝聚成卷帙浩繁的历史长卷,契丹族关于人类起源的解释、神话故事及婚丧嫁娶的风俗都记载其间。古老的图画象形文字即是一部百科全书,又是关于自然与人的探索和思考。

(游牧特色的窗子)

1.古老的岩画流变:据学者研究,长白山有两个满语发音:一个是“果勒敏珊延阿林”,另一个为“兴安岭”。“果勒敏”是满语“长”,“珊延”是满语“白”,“阿林”是满语“山”。这个称谓见于《吉林通志》。

满族文化专家金启孮先生,早年曾到黑龙江省富裕县三家子村调查满语,发现当地满族人把兴安岭翻译为长白山。兴安,是满语“长白”;岭,阿林的快读,满语“山”。的确,大小兴安岭从地理结构分析,其山脉走向均发轫于长白山。

近年欣闻同属于长白山脉的大兴安岭地区频繁发现远古人类创造的彩绘岩画,令笔者十分振奋。因为对北方森林图画文字抢救整理和挖掘20年来,一直在寻找森林图画文字的肇端。而今终于石破天惊,大兴安岭北方森林发现的数千幅单体彩绘岩画,经历千万年风雨,依然凝固在天地之间的巨石之上。考古报告公布,截止至今,在东起呼玛县沿江乡狐仙洞,西至漠河县洛古河村仙人洞岩画地点直线距离约430 公里;北起塔河县瓦干村(十八站林业局施业区)黑龙江边的绥安站小黑石砬子岩画点,南至八十八岭岩画点约390 公里,在约167000 平方公里范围内,共调查发现有30个岩画点、60余处、2000余单幅岩画。初步认为大兴安岭岩画是分布于我国最北的岩画遗迹群,目前已发现的岩画均为红色彩绘线条,绘制方向基本为正 南或偏 南,少数朝向西、东,北只有一处;岩画内容涉及天象崇拜、自然崇拜、生殖崇拜、动物崇拜、图腾崇拜,除此之外还有表现祭祀、数量、坐标位置、巫术符号等。其中,“凤身犴角”岩画是目前国内外已发现的以凤凰为题材并唯一有犴角的最大单幅 彩绘岩画,“S 形鹿角龙”岩画是目前全国已知的惟一一幅以鹿角龙为表现手法的彩绘岩画。大兴安岭岩画的发现,初步证明了大兴安岭是孕育白山黑水古代文明乃至中国远古文明的摇篮之一。是原始渔猎文明的史前记忆。原始社会是一个极其漫长的历史时期。大兴安岭彩绘岩画是原始社会人类思维和精神领域中创造活动的结晶。研究大兴安岭彩绘岩画不仅可以帮助我们回答关于艺术的发生、原始思维的发展、原始艺术的特点和规律等问题,而且可以帮助我们认识人类发展史。原始岩画是原始人创造出来而又为原始人共同享受的一种艺术呈现。当原始人的全部意识形态还没有分割成各个部分而是一个统一体的时代,原始岩画艺术对原始人的生活的影响有着举足轻重的意义。比如原始岩画与原始宗教就紧密地结合在一起,甚至成为原始宗教和原始巫术的外化形式。在研究原始艺术的时候,任何将原始意识形态的统一体割裂开来的做法,都很难达到正确的认识、得出正确的结论来。

因而,原始岩画作为外界客观世界在人类头脑中的观念形态的反映,受到原始人的思维的直接影响,但原始岩画受其他外在条件(如地理环境、生态环境和其他自然条件等因素)的影响,也是不应忽略的。地理环境作为人类生活的不可选择的条件,对原始岩画的影响亦是非常明显的。

大兴安岭地区岩画已发现60余处,约2000余幅单体,均无例外的为红色彩绘线条画,绘制颜料是由赭石粉、动物鲜血或人血、红色植物和颜料禽类蛋清调和剂组合而成;绘制技法是用手指或是羽毛、兽鬃工艺绘制,为此岩画线条基本与手指粗细一致,为单线条岩画,偶有极细及双线条出现;而绘制岩画内容有整体天象崇拜,即太阳神、日月星云等图案岩画;自然崇拜,即树木、高山、河流等图案岩画;生殖崇拜,即带有巨大生殖器的男性、箭形生殖器、实心圆女性外阴等图案岩画;动物崇拜,即主要以鹿为主,另有披毛犀、猛犸象、虎、狼、野猪、熊、蛇、青蛙等动物出现。在大兴安岭地区发现的“S 形鹿角龙”岩画,线条简洁优美,头部使用极具美感的鹿角代替,充分证明了大兴安岭是我国龙文化的起源地之一,更是中华文明的发祥地之一。大兴安岭岩画还有表现祭祀场景岩画,主要表现为多人手臂上举,为萨满教祭祀时的舞蹈情景;有表现数量的岩画,具体为点状图案、线条状岩画等;有表现王者或萨满的岩画,即戴有3个羽毛状冠饰的人与月亮、星星绘制在同一水平位置,显现出当时的社会已经具备了王权统治,大萨满已经具备部落首领或是“王”的特权;另有远古巫术符号、方向坐标等相关符号及各种神秘符号。是北方森林地带发现的最早人类图画符号。创作这些岩画的古代先民,当为现今通古斯满语民族的远祖与先世。可以说萨满教的产生与大兴安岭先民的狩猎生活和采集生活是联系在一起的,这通过岩画可以反映出来。大兴安岭岩画均绘制在高耸的“石砬子”上,是人类活动很难到达的岩壁上,绘制内容主要为生产生活及祭祀场景,远古人认为高耸的岩石可以完成萨满与上天的通灵,验证部落生殖关系,举行“神圣的血族”仪式。

红褐色彩绘岩画纹样主要可以确凿地分辨出岩画人物的男女。突出的是在岩画人物中,有些男人阳具凸显,身体比例高出女人。同时还有分别具有男、女不同性别特征的人物组合排列。彩绘岩画动物纹样较多,以图腾崇拜观念普遍盛行。相对比较抽象的自然图案,以及大圆圈纹,圈内有人形和小三角形图案。另外还发现了“梳子”形特殊纹样,向下分别为七齿和五齿形,笔者推断应该属于原始祈雨符号;与笔者在黑龙江宁安发现的森林图画文字,有着惊人的相似性。可以肯定,大兴安岭岩画是北方森林图画文字的鼻祖和同源。

那么,为什么古人选用红色赭石粉和鲜血调制颜料绘画?北京山顶洞人以红色矿物饰终,他们的“逻辑”便是:太阳是红的,鲜血是红的,花朵是红的,它们都是生命的颜色。既然红色是生命的颜色,有无限的生命力,那么用它来保护死者,死者的灵魂就一定能复活,用动物,甚至用人献祭太阳神,天神,就能达到复生的目的。正是如此,大兴安岭早期先民绘制的岩画——献祭天神的图腾清一色,选择红色赭石矿粉和鲜血为颜料。由大萨满登上最高的“天梯”山崖,向天神表达部落成员集体的愿望。

崇拜大山是一种原始信仰的形式。山的雄伟高大在古代有两种认识,一种认为它是通往上天的路,因而有神秘性,另一种认为山是幻想中神灵的住所。因对岩石的信仰是原始信仰的形式之一,最能代表这种信仰的应当是新石器时期的各种关于石头崇拜的神话。我国古代神话中有女娲炼五色石修补苍天的故事,已经反映出这种对石的信仰观念。

2.满族森林图画文字的发现

原始岩画是流传至今的人类童年期最早最辉煌的艺术遗产之一。就已经发现的散布于各地的数万幅中国岩画而言,最早的岩画大约出现于旧石器时代晚期或新石器时代早期,而大量的则创作于新石器时代和后史时代。由于岩画是被先民们主要用细石器(氏族社会末期出现了铁器后,也有的用铁器)镌刻或用颜料和着动物的血或油脂绘制在坚硬的崖壁上,几千年来、甚至几万年以来,虽然由于地理的、气候的、生态的、战乱的、人种的等多种原因,致使世事发生过无数次重大的足以影响人类生命前途的历史变迁,而这些岩画仍然能够被保留至今,成为一宗最为宝贵的艺术遗产。彩色岩画一般绘于洞穴的正壁,有的则绘于侧壁和顶、额部,多以赭红色,也有的为白彩。洞穴彩绘岩画有的图案繁杂,有的则很简单,绘有人物、动物、同心圆、人面纹、植物纹、女性生殖器、手印、脚印、星点,连点、曲线,以及一些奇特的几何图案。如此复杂的内容和深奥的寓意,无疑具有原始宗教的色彩,也许这些绘有岩画的洞穴是古代山地居民举行某种祭祀的场所。

满族史诗《乌布西奔妈妈》流传在黑龙江省乌苏里江流域。民国期间,在东宁满族关、赵等姓氏中传讲,有几位老人讲得较为完整流畅,其中以鲁老先生为最。故事原为满语韵文,可诵可唱,表现的是部落时代的战争风云,从形式到内容,都可谓地道的民族英雄史诗。相传,该史诗最早记刻在乌苏里江以东的锡霍特山脉的山洞岩画中,这是乌布西奔妈妈死后葬身之圣地。史诗的主线是以东海哑女成为威名盖世的女萨满,征伐四方,成为七百噶珊(部落)的女罕,将家乡建成和平幸福的乐园。可见,记录史诗的载体,依然是岩画形式。

1997年夏笔者拜访黑龙江宁安老萨满傅英仁师父时,意外发现他祖传和早年收集到的森林符号200余种,后又在其他满族传承人手中收集到一些森林符号。1997年笔者又深入到黑龙江、辽宁、内蒙古地区田野考察征集到大量北方森林符号上千个。这证明北方地区使用森林图画文字的历史悠久,存活使用符号现象依旧能找到线索。这也说明古老的北方地区各族群曾广泛使用原始森林符号进行交际、警示、换取必需用品等。

(笔者用森林符号写的诗文)

3.渤海文字的考证

说起渤海国可能有点陌生。实际上这是我们中华民族重要部分,有着辉煌的历史。渤海国大约于公元698年起立国,到公元926年被契丹国(即辽国)所灭。前后传位15代国王,历时229年。处于唐朝中期—五代—辽初期间间。这在中国历史上是少见的。《旧唐书》和《新唐书》都记载了渤海王朝建立的过程。特别是《新唐书·渤海传》中记述的就比较详细:“渤海,本粟末靺鞨附高丽者,姓大氏。高丽来,率众保挹娄之东牟山,地直营州东二千里,南比新罗,以泥河为境,东穷海,西契丹。筑城郭以居,高丽逋残稍归之”。而在《金史·本纪第一》中则清楚地记载了渤海国:“粟末靺鞨始附高丽,姓大氏。李绩破高丽,粟末靺鞨保东牟山。后为渤海,称王,传十余世。有文字,礼乐,官府,制度。有五京,十五府,六十二州。”

渤海国是以靺鞨人为主体(境内还居住有汉人,高丽人,契丹人)建立的一个具有完整体系的政权。渤海国的政治,奉行王权至上的君主专制政体。中央政权几乎完全是当时唐朝体制的移植。渤海国也设有三省六部。其中六部的建制直接以儒家的忠、仁、义、礼、智、信命名。这在中国历史上(包括各地方民族政权和番属政权)是独一无二的。那么,如此强盛的渤海国,究竟有没有自己的文字呢?长期以来,中外学者都是争论不休。今天,我们终于找到了实物证据。我们可以肯定地说:渤海国是有文字的。这一点,有关唐朝的“李白醉酒退番书”说的就是李白在唐玄宗面前识读渤海国使者国书并草拟回书的故事绝不是传说。在唐朝刘全白撰《唐故翰林学士李君碣记》,唐朝范传正《唐左拾遗翰林学士李公新墓碑并序》,北宋乐史的《李翰林别集序》等史料中均记述了这件事。近年来,韩国学者金在善先生在一篇《李太白与渤海文字中》引《李太白全书。玉尘丛谈》云:渤海国有书于唐,举朝无解之者,李太白能解而答之“。当然,我们留意一下《金史·本纪第一》中的记载,开宗明义就明确渤海国“有文字”。近些年来,考古工作者在黑龙江省宁安县渤海上京龙泉府遗址及其周围的一些寺庙、建筑遗址中,采集和出土了一定数量的陶瓦。其中,一些带有“文字”的陶瓦受到许多学者关注,并取其名为“文字瓦”。现黑龙江省博物馆就收藏有一些文字瓦。

无论从文字或书体演进,还是从书法的角度考察,出土于渤海上京龙泉府遗址及其周边遗址的文字瓦所表现出的,皆是对汉文化及文字系统的继承。这也就意味着,文字瓦的发现和进一步研究,将对了解唐代渤海国地区的历史及文化提供重要价值线索。

韩国学者金在善则主张,渤海国是有自己的文字的,以表特有之音。是与高句丽、契丹、女真等民族一样借鉴汉字写法,通过音训表记法来表达自己民族的感情、情趣之文学、固有名词、地名等。并提出这种做法在朝鲜三国时就已经普遍流行了。其中他提到《日本纪略》前篇14载:“渤海首领高多佛脱身留越前国安置越中国即令史生羽票马长及诸生就习渤海语。盖渤海即通习汉字,而其语言中心有汉字所不能赅之音,故别制新字以表明之,此奇异难识之所由来也”来说明渤海国是有其本民族自己的语言的。创制了本民族的文字。

唐人范传正在《唐左拾遗翰林学士李公新墓碑并序》中言:“天宝初,召见金銮殿,玄宗明皇帝降辇步迎,如见园、绮。论当世务,草答蕃书,辩如悬河,笔不停辍。”又,朱骏声《唐李白小传》亦言:“召见金銮殿,论当世务,草答蕃书,又上宣唐鸿猷一篇,帝嘉之,以七宝床赐食,御手调羹饭焉。”在下面一些人的文字里出现了所谓“和番书”与“草和番书”的说法。刘全白《唐故翰林学士李君碣记》云:“天宝初,玄宗辟翰林待召,因为和蕃书,并上宣唐鸿猷一篇。上重之,欲以纶诰之任委之。同列者所謗,诏令归山。”又,乐史《李翰林别集序》也云:“召见金銮殿。降步辇迎,如见绮、皓。草和蕃书,思若悬河。帝嘉之,七宝方丈,赐食于前,御手调羹。”王琦撰《李太白年谱》亦有相同之言,但又说:“太白在翰林,代草王言。”在这些文字中,虽然都有关于李白“草答蕃书”或“草和蕃书”的说法,但均语焉不详——没有说出或根本也不可能说出这个“蕃”是何国或何方势力?

仔细看看,上述这些人对于所谓李白“草答蕃书”或“草和蕃书”的说法,其实具有相互因袭之嫌。同是说李白出入金銮殿那一段辉煌历史。不仅李华的《故翰林学士李君墓志并序》,裴敬的《翰林学士李公墓碑》等均未言其“草答蕃书”或“草和蕃书”,尤其是获得李白“枕上授简”的李白的叔父李阳冰的《草堂集序》虽然也说,“天宝中,皇祖下诏,徵就金马,降辇步迎,如见绮、皓。以七宝床赐食,御手调羹以饭之,谓曰:卿是布衣,名为朕知,非素蓄道义何以及此?置于金銮殿,出入翰林,问以国政,潜草诏诰,人无知者。”但作为叔父的李阳冰在这里只是说李白“出入翰林,问以国政,潜草诏诰”,而只字未说耸动听闻的“草答蕃书”或“草和蕃书”的事情,这是值得特别注意的。乐史在《李翰林别集序》中言:“其诸事迹,《草堂集序》、范传正撰新墓碑,亦略而详矣。”

这样看来,所谓李白“草答蕃书”是滥觞于略晚于李阳冰的范传正之《唐左拾遗翰林学士李公新墓碑并序》,而与李阳冰的《草堂集序》毫不相干。至于王琦与李阳冰无论说是“潜草诏诰”还是“代草王言”,这都不过是例行公事,可信。魏颢在《李翰林集序》中所言:“上皇豫游召白,白时为贵门邀饮,比至半醉,令制《出师诏》,不草而成,许中书舍人。”此话可以对所谓“潜草诏诰”或“代草王言”说法的一个注释。[3]

在民间,李白“草答蕃书”或“草和蕃书”的说法也许像水浒传故事一直在流传着,最早在元杂剧中有所表现,到了明代后期,冯梦龙的《警世通言·第九卷·李谪仙醉草吓蛮书》,则是这一说法或故事演绎的集大成了。同时,也是从盛唐至明末,历时八九百年回答了笔者质疑问题的基本点之一——“藩国”是何国或何方势?书中写到:

忽一日,有番使帝国书到。……次日阁门舍人接得番使国书一道。玄宗敕宣翰林学士,拆开番书,全然不识一字,拜伏金阶启奏:“此书皆是鸟兽之迹,臣等学识浅短,不识一字。

玄宗又让杨国忠看,也一字不识,玄宗再传示满朝文武官员,竟无一人认识蕃书的字,玄宗大怒,太子宾客贺知章推荐博学多才的李白。翌日,李白上殿接过蕃书看了一遍,认得是渤海国文字,遂宣诵如流:

渤海国大可毒书达唐朝官家。自你占了高丽,与俺国逼近,边兵屡屡侵犯吾界,想出自官家之意。俺如今不可耐者,差官来讲,可将高丽一百七十六城,让与俺国,俺有好物事相送。大白山之兔,南海之昆布,栅城之豉,扶余之鹿……

玄宗命李白给渤海国回书。李白提出让曾经歧视他的右相国舅爷杨国忠磨墨,太尉高力士脱靴,皇上奏准。于是,李白在杨、高侍候之下,举起兔毫笔,手不停挥,不一会儿就用渤海文字写了回书,并用汉字另写一副本呈给皇帝。

以冯梦龙《警世通言·第九卷·李谪仙醉草吓蛮书》而言,我们终于知道:唐人语焉不祥的所谓“草答蕃书”或“草和蕃书”的“蕃”,是“渤海国”了。证之以《册府元龟·卷962·官号》:“渤海国……其俗呼其王为可毒夫,对面为圣王,笺表呼基下……”所谓“大白山之兔,南海之昆布,栅城之豉,扶余之鹿……”等,也均是关于渤海国有史料记载的特产。那么,这个“蕃”是指渤海国无疑了!

契丹灭渤海,东丹王耶律倍驱车取走渤海大量典籍文献,但后来没有一册流传下来。那么渤海的森林象形文字真的会消失吗?契丹是草原民族,从字典里这些形象的图画文字,似乎与渔猎、采集文化更为密切。这说明字典图画文字受渤海森林民族影响较深,参与字典编修的文人一定有渤海学士主笔。甚或字典就是渤海图画文字的翻新再版。这是渤海被“灭其国,毁其文,封其俗”后,契丹进入盛世而放松对渤海警惕的反映。又恰逢契丹政治与文化普及的需要,将原渤海图画文字补充修订,冠以契丹天子名义颁发是一举双得的效果。另一种可能,字典中的图画象形文字来源于契丹早期的纳西族地区,传入契丹使用。这又与字典开篇序言矛盾,序言明确为“大安四年天子命文林部拟制汉文书典”,与历史文献《木氏宦谱》记载也不符:牟保阿琮南宋末年继承王位,始制东巴文字。无论如何都晚于契丹大安四年,甚至相差150多年,怎么可能穿越两地两个时代。

四、纳西族的民俗与契丹族遗风

很多学者考证:认为纳西族原是我国古代北方的一个游牧民族,在部落战争中且战且退,由北向南,来到这里。最后,终于找到了他们的“世外桃源”。由于崇山峻岭的阻隔,在这里相对安定地生存繁衍下来。至今摩梭文化里有个成年礼。摩梭人到了十三岁(本命年)就会举行一个礼仪,现在学者们翻译作“成年礼”。但我个人以一个摩梭人的角度去分析这个礼仪时,我认为这更适合翻译作“再生仪”。与《辽史》记载的契丹“再生仪”也极为相似。

署名青牛白马先生撰文:摩梭人的“成年礼”与契丹族相似的有这么几点:一、都是在本命年的前一年最后一个月择吉日举行。二、都由太巫主持,(摩梭人由“大巴”巫师主持)。三、都是脱光旧衣穿新衣。四、契丹有再生室,(这里记述的是皇帝,不知道民间有没有再生室)摩梭人家里也有个“生死室”摩梭人的孩子在这里出生,老人去世后也先埋葬在这里。五、契丹的“再生仪”是由阻午可汗创立。摩梭人有个《人狗换寿》的故事。传说天帝(摩梭语叫木勒阿保丢)安排寿限时,人只分得十三岁,狗分得六十岁。人觉得十三岁太短,所以想跟狗换寿,由人喂养狗。狗同意了换寿要求。从这个故事里我们也可以想象得出,人过了十三岁,可以说是又得到了一个继续生存或者说再生的机会,所以摩梭人的这个礼仪也就是个感恩再生的礼仪。

根据摩梭人传说,让马驮着灵魂回到一个叫思巴的大黑山上,这是每一个摩梭人灵魂必归处。有研究者认为:此黑山即是契丹的亡灵必归的黑山。此外摩梭人还有一座山叫木勒(同契丹人崇拜的神山木叶山音同,木叶山是契丹王族举行“再生仪”必须祭拜的朝圣地),也是祖先居住的圣山,相比思巴黑山,木勒是生前居住的,也是母系祖先居住的,思巴则是男姓祖先居住的。另外从“藩柴祭天”、“抢婚”(走婚)等古老的遗风,在纳西地区依旧能找到基因。可见,相同的风俗仪规有紧密的联系。在云南施甸县,又发现一个在自己祖先墓上使用契丹文字的族群,还有在宗祠里供着“耶律”二字牌匾的后裔,可以肯定,契丹后人在云南的山水间,仍然没有停止渐行渐远的身影。

结 论

人类学家道格拉斯(MaryDouglas)的名著《自然象征》中关注的“自然符号”,主要就是人的身体,人的身体是自然产品,但可以作为符号存在。她的书名还有别的含义,认为自然是通过符号而得以存在,那是比较极端的“心性主义”的说法。“自然符号”包括人身之外的事物,比如山水啊,草木啊,等等。“意向符号”与“自然符号”不同,是人们专门创造出来的进行意义构建的工具。这个区分,给符号人类学提供了研究任何一切意义体系的可能。契丹图画象形文字典籍的发现证明契丹采用形象视觉符号——看图说话的方式与汉字一一对照,进行形象教学取得事半功倍的效果。这种成功的经验很快成为契丹的推广方式,也被后来纳西族所采用。成为目前世界上罕见的活着的象形文字,更被誉为文字起源与发展的“活化石”。

东巴文的表意方法主要是用一个字或几个字代表一句话,字句从左至右,自上而下。字形带有浓厚的图画味道,但是每个图形都有它固定的概念、固定的线条和笔法,而且有固定的读音,这些都成为表示语言里某个字、词的特定符号。由此可见,它是介乎于图画文字和表意文字之间的一种文字符号。记录了纳西族的生活面貌和其它民族的关系;广涉天文地理、宗教哲学、神话传说、民俗民风等,被称为古代纳西族的“大百科全书”。这一切要归功于契丹的图画符号象形文字的传播与延续。可以说起源于北方契丹的图画象形文字,被纳西族完好的继承保留下来,成为东巴依然活着的符号语言。

( 按照发音顺序归类的图画文字)