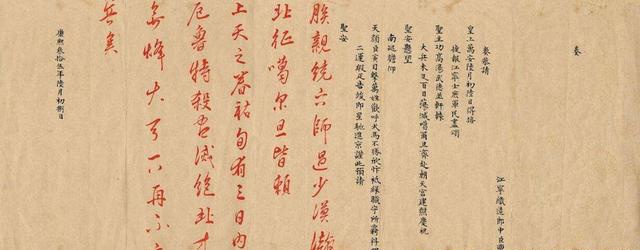

在我国传世的文物中,古代的官文书——档案文件,也占有重要的地位,而其中又以清代档案文件传世的数量为最多。仅以现存于北京中国第一历史档案馆及台北故宫博物院两个单位的原清代中央机构的档案而言,为数就达一千数百万件之多,其地方政府的档案尚未计算在内。在这些清代档案中,又以奏折文书最为世人所瞩目。这是因为:第一, 奏折文书的数量很多。据粗略估计,现在存世的清代奏折文书的原件——朱批奏折, 约有七十二万三千余件,另有上百万件奏折文书的抄件——录副奏折。第二:奏折文书的内容很重要。

大量的奏折得以保留一定程度上是由于清代政府对皇帝亲笔文书有一项严格的管理制度,那就是缴回硃笔制度。清代皇帝的亲笔文字均用硃红书写,故称硃笔,包括皇帝亲笔撰书的硃谕、硃改的谕旨和硃批的奏折等等。清政府规定,凡官员收到的硃笔,办理后均需缴还宫中,即缴回硃笔制度。

缴回硃笔制度在康熙时期即有规定,但由于官员们以得到皇帝亲笔为荣耀,常常请求留存或私自珍藏。雍正继位后命将康熙帝的亲笔旨意,严行查收进呈,如有私自抄写、存留、隐匿、焚弃者,从重治罪。若宣泄、相互传看或转告,以泄露军机罪论处。雍正本人所批示的奏折亦一律回缴。自此成为定制,终清一代未改。

硃笔缴回的具体做法,各朝不尽一致。雍正时期一般是在一事办完后,下次奏事时顺便缴回;乾隆、嘉庆时期或留存三五件后专折回缴,或按月汇缴,有由官员直接进呈的,也有呈交军机处或奏事处代缴的;同治、光绪时期,一般是年终汇齐,交由军机处汇缴。缴回的硃笔存于宫中各处。雍正确立并严格执行缴回硃笔制度是出于政治斗争的需要,但客观上使清代上呈下达的主要文书得以大量留存下来。