秀水状元村

——延绵千年文脉

撰文、摄影丨雷金息

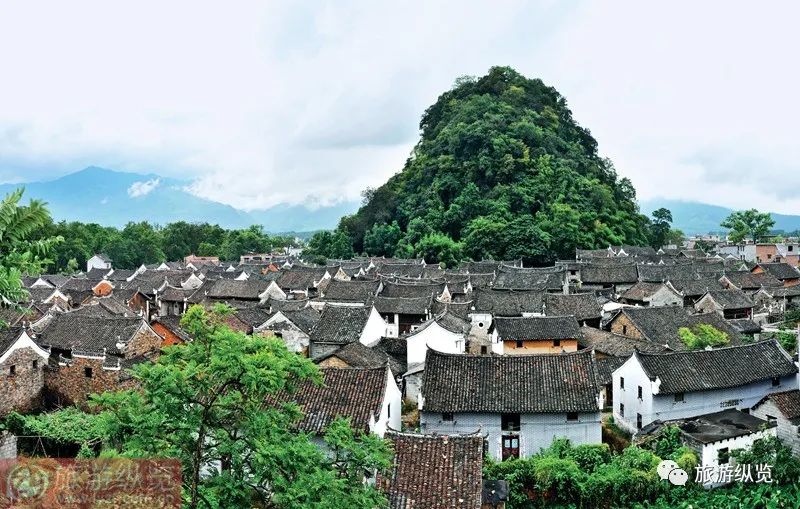

广西壮族自治区富川瑶族自治县秀水村始建于唐开元年间,立村建寨已有1300多年。漫步老街古巷,左边老祠堂,右边古戏台,前方小桥流水,后面青山滴翠。微风吹过,留下的只有惬意。

文化古迹 星罗棋布

秀水村是桂东北地区保存最为完好的一个古村落,文化古迹星罗棋布。有历代民居、宗祠、石鼓、状元井、老戏台、古门楼以及鹅卵石镶嵌的花街等古迹,处处都浸透着深厚的文化积淀。

那里的门楼飞檐翘角,马头立墙,多数门楼的两边都立有车轮形的石鼓、半圆形的石月,门框石槛也被做成古车架的样子。据《毛氏族谱》记载,先人之所以将宗祠大门、进士门楼做成舆辕的样子,是要儿孙记住祖先沿古道迁徙至此的不平凡经历、创村立寨的艰辛。花街大坪上用鹅卵石铺设而成的象征财富的金钱图案、象征幸福光明的太阳图案,形态各异,寓意深刻。

深深的巷道里,二百多年前建造的那些老屋,青砖、灰瓦、白墙,斑斑驳驳的屋檐上,岁月留下的痕迹依稀可见。那红色的印记,也许是雕龙画凤留下的痕迹;那已经脱落的壁画,依然留在当门的屏风墙上;那家风古训虽然有些模糊,传承依旧在村中延续。

古色古香的民居或门楼上,常常挂有一块块牌匾:“进士及第”“状元及第”“山川聚秀”“天然玉鉴”“山水清音”“坦川观邑”等,这些牌匾诉说着秀水村往昔的辉煌。

花街大坪建于宋代,占地1100平方米,地处秀水村中心,前临商街,后倚秀峰,是族人认为最好的地方。花街大坪宽阔敞亮,古韵悠悠,集宋、元、明、清四个朝代的古民居建筑于一体。坪中有清官、淳风、倡字为名的三座古门和题以“风淳俗美”和“励精倡字”两堵照壁,周围古民居建筑保存完好。

村中现存四座古戏台,四座毛氏祠堂。八房毛氏祠堂始建于明嘉靖二十六年(1548年),于清同治五年(1857年)和民国十八年(1929年)二次维修,现保存完好。

状元楼为清代所建,坐落于秀峰山下,靠山面水,青砖黛瓦,飞檐翘角。由上殿、下殿和庭院三部分构成,大门上方挂着“状元楼”匾。

村中还有一个十分奇特的吉嘉孚门楼,这在富川乃至贺州市也是极其少有的。门楼无瓦盖,呈半圆弧顶,白灰粉纸浆糊墙,洋气十足。据村中的老人介绍,他们这条街在明清时代曾出过一个习外文、会做生意的才子,在外国人开办的公司中做过洋务,当过“买办”,穿洋服,用洋货风光过一阵子。由此可见,做洋务促进中外交流,秀水村毛姓先人在外贸史上留下了闪光的一页。

秀水村自唐代以来出了那么多的状元、进士和举人,也与潇贺古道有极大的联系。古道不仅加强了商贾贸易,货物流通,也便利了人才来往,信息交流。一些外地的秀才、举人沿古道到此任教,传授知识,开阔了村民的视野,增长了村民的见识。而村中的有识之士也沿古道外出求学、应试、经商、入仕,拓宽了他们成才、创业的机会。潇贺古道促进了富川乃至桂东地区的经济发展、人才成长和社会进步。

钟灵毓秀 择吉而居

秀水村在选址方面按照中国古代风水学理论“择吉而居”“天人合一”的基本思路,选在三条河流交汇处的位置上建村立寨,以山河为屏障,村落环绕秀峰而建。依山傍水,群峰竞秀,主要有象鼻山、鲤鱼山、龙虎山、青龙山、坦川岭、独秀峰、毛公山及仙娘井等,是富川县景观最多的一处,故有“秀峰挹爽,钟灵毓秀”之称。

村内有一条主干河流秀水河,由石鼓、鸟源、黄沙三条大河汇合而成,绕村往北穿越。北经岔山、湖南桃川,往龙虎关至桂林恭城,与富川河向南的流向背道而驰,形成“一江秀水向北流”的独特自然景观。

唐开元十三年,浙江人毛衷在贺州任刺史时,一次视察无意中发现了这片风水宝地,见其山川之秀,曰此地后世当有聚豪者出,当下即有落户之意。毛衷卒官后携子来此居住,从此子孙繁衍,日渐兴盛。始祖毛衷是唐钦赐进士,官至刑部郎中,慧眼识中秀水这块“宝地”,更是为后辈子孙立下了“耕读传家”的祖训。

秀水虽然地处偏僻,以耕织为生,却有书院学堂数家,读书之习蔚然成风,从唐至清,人才辈出。据富川县志记载历代科举进士名录:全县中状元、进士133名,秀水村就占了33名。毛自知,生于南宋淳熙四年(1177年),为清漾毛氏第31代孙,27岁乡试中举,中状元后,授为承事郎,签书镇东军节度判官。后韩侂胄北伐出师不利,宋军大败。奸臣史弥远乘机倒韩,并敦请宁宗清洗“韩党”,有人上疏弹劾,毛家父子亦受牵连,其父毛宪被罢官,毛自知亦被降名第五甲。此后数年,毛自知一直郁郁不得志,于嘉定五年(1213年)逝世,年仅36岁。他从高中状元至逝世,只有短短的8年时间。

一对石鼓 留传佳话

秀水村的人们崇尚“耕读传家”,更崇尚“科举为官”。

在当地人的眼里,“科举进士为官,并不是为升官发财,而是为国为民做事,可以光宗耀祖留青史”。我们行走在深深的古巷道里,在古门楼上的一副对联前停下了脚步:“一对石鼓留佳话,两袖清风律后人。”对联下面一对硕大的石鼓如两位壮汉守护大门,石鼓由黑色大理石精制而成,底座上都雕刻着云南大理的宝塔、云彩等精美的图案和纹饰。时光飞逝,岁月洗礼,经过历代人的抚摸,鼓面变得光滑可鉴,圆润清凉。

仔细观察,发现两只石鼓材质、雕刻工艺略有不同。左边的石鼓显然是纯正的大理石,纹理细腻,质地纯净;而右边的那只却有几条白色杂质横贯鼓身,石头的质地也略显粗糙,而底座上的雕工手艺,虽说也精细,气势、质感却与另一只有较大差别。

一对石鼓为何有如此差异?原来这对石鼓的背后还着一个非同寻常的故事。

明代嘉靖年间,村里出了一个举人名叫毛德祯。他才识过人,仕途顺遂,先是在山东青州任县令,后转任户部郎中,再升任云南大理府知府。他在大理为官清廉,办事勤勉,受到当地百姓的拥戴。卸任还乡,行囊中除了简单衣物之外,只有几箱旧书。大理人民为表谢忱,精选当地特有的石料,精雕了一对功德石鼓为其送行。

毛德祯深受感动,便收下了这对石鼓,在返乡的船上作为压舱之石,以稳定船舱。岂料,这条吃水很深的小船却在返乡途中,引起一伙盗贼的注意。盗贼打听到船上是个衣锦还乡的官员,船上定有很多贵重财物,便动了贼心。

他们把船劫持到寨子里,却搜不出任何金银财宝,只有两个大石鼓,大失所望。但他们并不死心,猜想财宝可能藏在石鼓里了,于是他们动手打碎一个石鼓,依然不见财宝,一个个面面相觑,目瞪口呆。这时,他们才相信是遇到了一个真正的清官。他们将毛德祯奉为上宾,留在寨中款待七天。在毛德祯的开导下,众盗贼决定金盆洗手,改邪归正。

为表歉意,他们选取当地上好的青石料,并请当地匠人仿制一个大小形制一样的石鼓,以补其缺。七天完工之际,毛德祯登船告别,众人沿江鸣锣放鞭炮恭送以表敬意……

毛德祯回到家乡秀水村后,乡亲们闻知这段石鼓的佳话,决定把这对石鼓安置在村里最显眼的状元门楼两侧,以彰功德,教育后人。从此,这对石鼓也得到一个别名:“廉石”。其实,为官清廉彰显的是官员的人格力量。试想,连盗贼都会在这种人格力量面前被唤醒良知,足见其精神力量的强大。

来到贺州秀水村参观,这对石鼓是不能错过的——毛德祯回乡后,施仁行善,修路架桥,讲学育人,自己则搭一草房,养花植树,无疾而终。后人为纪念德祯公一身正气、廉洁奉公,便在门上撰对联一副:“一对石鼓传佳话,两袖清风律后人。”以此警醒后人,催人上进。如今游人至此,无不驻足抚鼓深思。

石鼓如镜,光可鉴人。