我从来不以创新为目标,你搞造型艺术吧,那个仰韶文化,陶器的样子够新的,你做一个我看看,你能超过它吗?六千年前的东西,你来一个试试看,没什么人能超过的。所以艺术上只有好坏,没有新旧。

——黄永玉

、

原标题《关于我的行当——艺术与文学的关系》

口述|黄永玉

(由于篇幅所限,本文有删减 )

一、我的念书过程:留了五次级

我是小学毕业,在我的家乡,一个非常非常边远的、非常野蛮的山里面长大的。在那里念过小学,小学毕业。当然在我的前辈里面有非常杰出的人了,比如说有一个叫做熊希龄的老先生,他是我们的街坊,这位先生后来就当了我们中国最早的内阁总理。那么后面当然还有沈从文先生了。

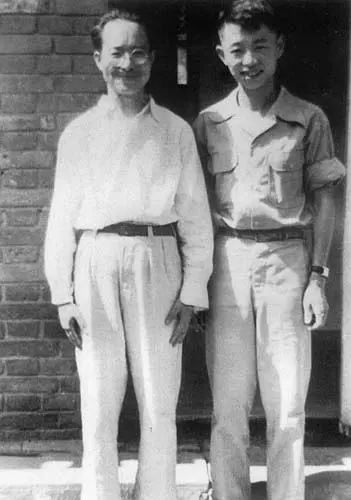

黄永玉与沈从文

我们那里的小学校基本上是读古书为主,不是私塾, 是新学校里面古书读得比较多的一个学校。为什么呢?因为当时的省长叫何健,这个何健就提倡读经、读古文。所以小时候我们就受这种教育受得比较多,同时也受到蔡元培式的那种教育。

在那样的环境里新的老师教新的东西,旧学的老师就教我们旧学。那个时候有的人说学旧学不好,四五岁、五六岁孩子让他学古文,背得出来一点都不理解。 到了现在我才感觉到,不理解不要紧,利用小时候记忆力很强的时候把这个书记住了,我们到了二十岁,到了三十岁,再来反刍吧 ,慢慢地回味,得益匪浅。 所以有一个老先生,就是日本索尼厂的老板对我说过这个话,他说他现在写的几部书就谈儿童教育。 他是主张三岁让孩子学微积分,他说完全可以。 他说我们人用不着慢慢地等到十几、二十岁再来学这些高深学问。我就回顾了我自己那些过去的学习过程,我也感觉到小时候读点古文、学点诗词做法,那么到了二十岁、三十岁再来消化还是很好的,因为到了二十岁、三十岁你没有机会背这些古书了。

(后来)一个远房的叔叔把我带到福建厦门一个集美学校去念书。厦门集美学校那个学校30年代恐怕在全国来讲,设备师资都是最好的了。那个时候生活也比较苦,比较艰难,那个亲戚也帮不了很大的忙。仅仅是说不要学费呀,给点饭费,那个叔叔津贴我的饭费,没有钱买肥皂,买袜子也没有钱。所以一领到教科书以后我马上就卖掉了,把书卖掉了。上课就没书了,然后就到图书馆去。那个图书馆非常大,有六层楼,什么书都有,我也看不懂。那么挑懂的看,慢慢、慢慢地也看懂了。

图书馆里的管理员呢,恰好是我的婶婶,我的远房的一个婶婶。那个婶婶很凶,看了我进去,尽借些不三不四的怪书,她简直太奇怪了,看我念书也念得不好,英文呀等于零,理化等于零,老是零分,老是零分。所以有时候就不借给我,意思是书没有读好,你看这么多书干什么?

在那个时候就在那里奋斗吧!经常去看书,有时图书馆关了门了,我就关在里面了,走不了,中午饭也吃不了啦。下午再开门我再出去,基本上我的教育是在图书馆里面的。所以在前两年我回到福建看到我的许多同学,有的当研究院的院长,有的当大大夫,有的当将军,有的当这个那个,很多。到了厦门,他们有二百多人请我吃饭,有个好大好大的地方请我吃饭。人家都奇怪,你怎么这么多同学、这么多同班呢?人家同班有几十个才二十个,你怎么有二百个同学呢?我说:“我留级留了五次,五五二十五,就两百五了。”

12岁时远离凤凰来到集美学校的黄永玉

一些女同学现在都是大大夫,大医院的院长什么的,很老实的。“哎呀!你还说得出来,这么难为情的事情不要说出来了。”我说:“这有什么要紧的?留级算什么。”基本上是在图书馆。读了不到两年又打架,把人家打坏了,打坏了嘛,我不能开除的,因为我是在战区。日本人把交通弄断了,我不能回去,而且我没有地方可以回去,所以两个大过,两个小过,留校察看。

我说:“不要留了,我走了吧!”我就走了,后来到了个做瓷器很有名的师范学校,那个地方叫德化。读了两个月的师范学校,那是不要钱的,人家打架我帮忙。我知道坏了,所以我就躲到瓷器工厂,到瓷器工厂做小工。做了一年多不到两年的小工,在那里嘛,慢慢地变成一个名人了,因为我会画画,画老虎什么的啦。那个老板也很当回事,把那个盘子都装在橱窗里面让人家看。在那个地方俨然成家了,我还怀疑他可能想把他的女儿嫁给我,后来我就离开了。

离开后到了一个战地服务团,要走很远的路到海边,在泉州。战地服务团没有要人家参加的,这个消息传错了,然后勉强又等一段时间,后来知道我还会画点画,会做点事情,也就不用考试就让我进去了。到了那里生活很好了,因为剧本上可以教育我们,在文学上可以培养我们。都是些大师们的剧本,曹禺、老舍这些人的剧本。

后来我们剧团要解散。在我们剧团到处演出的时候,我认识了一家人,这家人姓陈,陈先生是瞿秋白的学生,是上海大学毕业的,他的夫人呢是上海美专毕业的。我在剧团的时候常常到他家里借书,他有很多很多书,从重庆、桂林、上海当年带回来的很多好书,到了剧团解散以后,这个陈先生觉得这个孩子还是有一些可爱的。“你不要到别处去吧!大伙都走了,你就住在我们家,我给你零用钱,你就看书,在我们家吃饭。”他自费办了一个剧团。他写剧本,写本地戏,叫莆仙戏,写现代戏。他养了个剧团,让那些演员们演他的戏。

“你呢,在这里帮我画画海报就可以了。”在他那里看书吃饭,一起玩。后来我到另外的地方教中学去了,到处教中学,到处投稿,反正就是这样。过年了就回到他家里,除夕一定赶到他家里,他家里有红的梅花开得很好的。要是哪一年没有回去的话,他就写信说:“花都开了,饭都等着你,以为晩上那顿饭一定赶得来,你看没有赶回来,你看花都开了。”我这一生碰到很多这样的好人,不但是他对我好,而且培养了我的感情,拿这么大方的感情对待我,这一点对我一生来讲作用是很大的。也可以这么说,从十几岁到现在我都是在感情的灌溉底下成长起来、壮大起来的,或者是到了今天的老年,都是在朋友的感情浸润之下生活下来的。

以后的时间基本上都是在剧团、在报馆、在教学这样一些单位工作。自已培养自己,一直到我从香港回到北京,那是1953年。1953年开始向中央美术学院拿工资拿到现在。我整个的生活就是这样的。

二、我的学画过程:曾对弘一法师说“你的字写得不太好”

那么画是怎么画起来的呢?画先是刻木刻。曾经在泉州流浪的时候碰到过弘一法师,那时候我才十六岁,那以后的人就说我是受到弘一法师的影响教育什么的,完全没有这个事情,因为中间不到二十几天,见了他然后到他逝世。而且那个时候也不懂得世界上有个弘一法师,也不知道弘一法师。但是看到他的房间里有写给丰子恺的信,有给丰子恺写的字什么的,夏丏尊呢,还有很多老先生。

我说:“你还认得他?”

他说:“那丰子恺是我的学生嘛。”

“你吹牛!”我说,“丰子恺是很伟大的,丰子恺怎么会是你的学生呢?”

我说:“你还会写字?”

“是呀!你看写得怎么样?”

“写得不太好。”

“为什么不好?”

“没有力量。”

过了几天,看他给这么多人写字,就说:“给我写一张吧!”

“你不是说写得不太好吗?”

我说:“现在看看有点好了。”

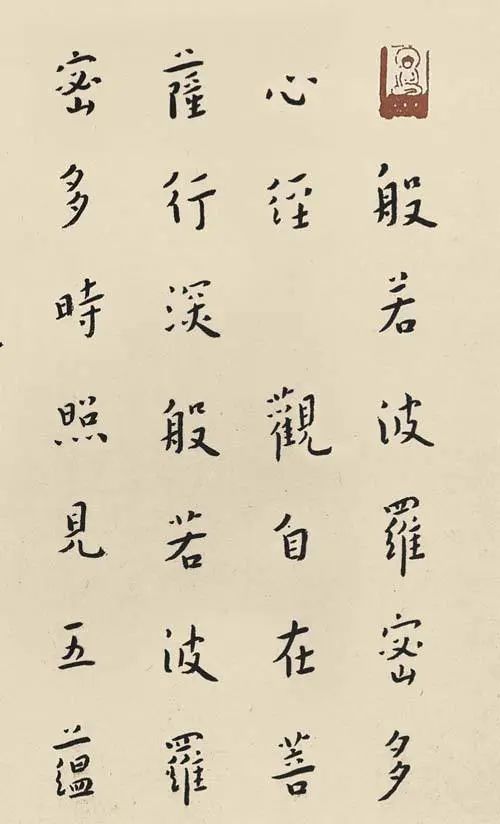

弘一法师《心经》

十六岁,那时才十六虚岁。后来他逝世了,逝世的时候我去看了他。没有什么影响,没有什么。但是中间有很多的老先生对我很是有影响。 基本上美术界的少,文学界的多。 当时在上海二十岁,有位先生叫许天虹,不晓得各位知道不知道,翻译《大卫•科波菲尔》,狄更斯的。许天虹、唐弢、臧克家、楼适夷这些老先生,好成什么样子的了。那时我很放肆嘛,二十几岁刚刚出头,生活这么困难。我刻了一张木刻,后来刻了两张,后来刻了三张拿去给他们,他们先给稿费然后给我推销,送给杂志、报纸去推销。先垫钱,知道这个孩子生活很苦的。后来碰到夏衍先生、徐悲鸿先生。我到美术学院的时候,徐悲鸿先看我的画,然后再见我的面,第一句话也是这样:“哎呀!你怎么这么小!”那时候不到三十岁,二十八岁吧!这么多年了都是这些老先生给予这种照顾关心,自己也有信心。大概有一个特点就是只会刻刻画画写点东西,刻刻木刻,什么事都没干过,而且穷得挺硬朗。

那么以后在美术学院工作了就没有什么好说的了,一直到现在了。五十三年,1953年到现在。那么在座的有几位我的老学生呢,到西安也碰到一大堆老学生,真是显得老了,头发都白了,脸上皱纹比我还多,这么老了,当年呢,也是一起生活过的。那个书教的时间很短,间隙过程中间有一点高兴,有一点痛快,大部分时间很痛苦的。先生同学生之间隔了一层很厚的墙。

有次我在人民大会堂开会,出来的时候就在什么宾馆吧,挺远的,什么宾馆不知道。侯宝林没有车他就搭我的车,我们两个人就开着个车子回去,十几年前了。在路上他就问我:“你最近还上课吗?”我说:“哪能来上课?不上课了,我说学生呢,我们把他喂大了,吃我的奶喂大了,他咬我的奶头,把我的奶头都咬掉了,不用上课了。”侯宝林一声不响,等到多少秒钟吧,车子不停地开吧,他说:“怪不得现在都用奶瓶了。”这就是生活,是吧!不要泄气,人嘛,总是这样的。但是毕竟我们等到今天的日子了,不容易。

三、谈谈艺术的问题:艺术上只有好坏,没有新旧

有人问毕加索说:“你的画我怎么看不懂啊!”

毕加索问他:“你听过鸟叫吗?”

那个人说:“听过,好听呀!”

“你懂吗?”

这个说明什么呢?艺术是有层次的。层次是什么呢?是懂到不懂。有的画是画给画家看的,有的画是画给懂画的人看的,真是这样的。因为懂不是最高的标准,懂还有很多层次,很多讲究。因为我这个人不是正式学院毕业出来受过很好教育的人。说我就是打野食吧!见到什么捡到什么就吃的那种人,不是像经过严格训练、很好的老师教育培养出来的。所以我的胃口就比较好,也不大容易害病,吃什么都不会害病,也不会胃痛。因为没有教育嘛,所以什么东西只要是好的,我都容易接纳。说艺术这个东西我想大概是这样。

黄永玉,《猫头鹰》

很多年前不是讲什么创新呢,讲这个东西,有次开会我就问黄胄:“什么叫创新你懂不懂?”

黄胄说:“我也不太清楚。”

后来我问华君武:“你懂不懂什么叫创新?你是领导。”

他说:“我讲了这话,我也不太清楚,我也不懂。”

比如说原来有个好的东西,只所谓创新就是不要过去那个东西,自己建立一个新的东西,叫做创新。那就包括摧毁那个旧东西了。我们那个家乡有个城市叫怀化,现在是个交通枢纽,大城市了。来了一帮青年,画油画、画国画、画抽象画的,画得很好,在北京开了一个展览会,相当好了,它不是普通的好了。但是到了前言呢,在美术馆前言上写:我们这一群年轻人要摧毁那个旧的艺术,建立个什么新的东西,怎么怎么,势不两立。过了几天这帮人到我家里来了,我说:

“你们这帮乡下人嘛,你画画得好可以画得更好,再画得更好嘛!你为什么要摧毁人家呢?人家又同你不认识,那个东西你摧毁它干什么,你又摧不毁。 你画你的画,画一辈子的画吧!你还多了个任务,多了个还要摧毁别人的任务,你哪里有空呢?哪里有力气?你自已努力都来不及,比如说你要摧毁我,我就要抵抗你了。”

开玩笑,他们也笑了。要建立一个什么“替天行道”举起大旗干点啥,我说你把你的画画好吧。我说一个人穷一生之力如果把画画好已经不容易了。你还摧毁别人,你哪里有空啊?沈从文先生也讲过一句话嘛,他说:“一辈子写小说的人写得好没什么了不起,应该的嘛,一辈子从事小说创作写得好有什么奇怪的,写不好就奇怪了。你一辈子写小说,写得不好就太奇怪了!”

画画也是这样,就是画画,恐怕没有别的办法好想。在香港的时候年轻的画家找我谈这个问题,想弄名、弄钱弄这些东西,北京、中国也是这样:想出名,往上爬、钻门路、跑政治路线,另外就拼命地弄钱。我说你拼命弄钱的时候,拼命往上爬的时候,就影响你画画了,你的画也画不好,花很多心思在别的上面嘛,怎么能画好呢?还有你想弄钱了,为了钱画画你钱也弄不多, 你认真去画画,不想这些事情。你这么长年累月下去,钱来的时候挡也挡不住,真是这样。 这样一个月、两个月,一年两年不见效的这句话,你长期考虑考虑你就知道这是真话了。

黄永玉,《大吉图》

画画嘛,总有一个问题嘛,一个是自己快乐,画得得意,自己快乐,周围的朋友高兴。太高兴了,还有点钱。为了钱而钱,挣不到钱,那个因为你画得不好嘛,所以这个事情同别的事情一样。有的人说我今天不画这种写实的明天画抽象画了。抽象画画得这么容易,说画就画的?哪里这么简单呢?也要学,也得从头学起,必须从头学起,应非常严格、非常认真地学习的,不是这么简单的了。

我就想到一个什么问题呢,想到这个画的历史、画的发展。说创新,你今天不创新明天就创了?我以前就讲过个例子,我说那是比较闭塞的时候,我们某一个人从国外通过一种渠道得到一本外国的画册,把门关起来,画、画、画,一个月、两个月拿去给周围的朋友看,有啥意义?跟以前完全不一样了,你是创新呀!这可不得了了,大家都有了外国的书,说:“唉!你学它的,再这个就也没有什么新的好讲的了。”

我从来不以创新为目标,你搞造型艺术吧,那个仰韶文化,陶器的样子够新的,你做一个我看看,你能超过它吗?六千年前的东西,你来一个试试看,没什么人能超过的。所以艺术上只有好坏,没有新旧。我老是在想这一类的问题,一种艺术的新的形式的出现,不是你想干就干的事情的。比如说工业革命以后,产业革命以后,社会的力量扩大了,钢铁出现了,这个蒸汽动力各个方面出现了,电出现了,水泥出现了。于是呢,大城市出现了,高楼大厦出现了,那垂直的线越来越多,高得不能想象。横线、垂直线、光、各种弧线、公路的弧线,人的美感起了变化,那么人家看到画信服了,相信了,真有这么一回事。因为他们生存在这个地方,在这个环境里面,他们信服了,就不像开始的时候嘛!但是长期的闭塞、关在鸽子笼里头的生活,他们要求解放,他们要求精神上的解放,出现幻想,出现一些东西。不能满足这些方格子、垂直线弧线了,又出现了另外一些画派,巴黎画派那一批人,都是这么一下子、一下子出现的。毕加索这些立体派的出现,都是因为前面的原因才有了眼前的结果。都是因为以前的原因产生以后的结果,都是这样出现的,并不是说事情都是一下子出现的。

所以创新呢,某个时代的人有提供一点点表现上的功能就了不得了,很了不得。还有,一个人呢,永远只是代表一个人,没有“老子天下第一”的了,不可能的。尤其是硬求别人自己上来更不可能了。我也说过,艺术活动同别的一样,像踢足球一样,我们一辈子画几张好画,一辈子踢进几个好球、漂亮球。在什么地方进了几个球,像贝利一样进了一千个球根本是不容易了。踢球好了不要踢人,你朝着人家腿去踢,那就伤了人了。一个人进球别人就受伤也是犯规的。艺术活动往往像文化活动的一个环节,大家合起来使这个时代灿烂,而不是一个人灿烂的,因为那个时代已经过去了。“独钓寒江雪”,那个时代过去了,一本小说,几首诗,几本书大家不停地学,不停地学,倒过来都会背了,有什么用呢,整个时代的灿烂,汉唐这么一个灿烂。

黄永玉

艺术呢,我现在想的一个问题就是个人的看法了,就是主题这个东西。那个历史画,或者有一定的情节的画,那么你没有主题不去认真研究它,你怎么画出来?当然需要对主题进行研究,对人物的刻画,认真去分析、去收集材料。我讲一般的画,讲我自己画画。包括看书,包括接触文化, 我都是从感觉出发,我不是从主题出发。

在画画里面我就讲首先是那个感觉。我有次在美术学院听报告,天气很热,里头坐满了人,我就在门口坐在那个台阶旁边的一个石凳子上。里面讲什么我也不注意听,反正是过了这个时间大家回家就是了。我眼睛看着那个门,那个门是用绿漆漆的,绿漆漆的那个斑斑驳驳的颜色,已经不是绿了,绿灰,里面还有很多层次。我起来就回家了。回家我画了一张荷花,拿感觉画了一张荷花。 谁是主题你说,荷花是主题吗?是那点感觉是主题,我借那个荷花把它表现出来而已。

黄永玉,《荷花》

现在为什么在社会上常常感觉到画的画一样呢?你用什么方式来画,细的也好,粗的也好,什么也好,属于现代派也好,或者古典派也好,怎么一个样?就是给那个题目卡住了。比如我现在画这个花,花是主题,这个可把我们害了。大家都用学校课堂作业的方法把它画出来,个个一样。我们看这个花的时候,今天处理的时候仅仅看它形体是它的主题,明天我们说同样的一个花我们画它的质感,另外一个主题是画它的调子,用这种方式或者画它的纵深关系,画它的动感、画它的虚实,拿这个做主题,就千变万化。或者说我只用一种颜色黑白颜色画各种色彩。

我对摄影家讲过,你把彩色片拍得有单色效果,黑白片拍成彩色片效果。我说你不要让那个主题限制了你。画风景也是这样,一坐下来对着风景开始画,忙这个那个,然后笔法、色彩就上去了,一下子全出来了。你想一想嘛,我准备怎么处理它,我这一仗怎么打法。纵深关系是运动还是对比,还是怎么怎么样。哪怕是下着雨,那个街上雨水、潮湿是主题,不是那个街是主题。那么你原来的本领就能使出来了。永远不能停在课堂作业上,至于主题画你也可以这样考虑嘛。历史画,你除了把这个事情原始材料表达出来外,你可以赋予它艺术上的处理嘛。这样你的作品就灿烂了,就多种多样了。尤其是你能表现你的修养,你有多少修养你都能够使出来。

像傅抱石的画就把抽象同具体协调得非常合适。傅抱石画一张画,先画大山水,恐怕现在没有的,我是在解放前看见的。一丈多高的大中堂,呼噜哗啦、乱七八糟的什么都不是。它里头夹了这么小的一棵大树,夹在某一个地方。把泉水稍微引一引,大树底下有一个更小的房子,还有特别小的两个人,再回头看看乱七八糟的是山水是雾什么什么的。把抽象和具体协调得合适,层次关系协调好,这是傅抱石的功劳。就这么一点功劳就推进他了,有了这么一点功劳,这是我认为的。很微妙的关系,他在宣纸上把它表达出来,过去没这样的。

我在米兰一个美术学院看到一张达•芬奇的画,就这么一张头像,我有机会这么近地去看他,我可真佩服他了。他把那个女孩子的皮肤的透明感,扎一针就流血的那种感觉画出来了。眼圈下睫毛从上眼帘到眼珠,眼薄膜上再下来到下眼帘有个影子,你仔细看看,感觉那个影子一般看很正常,看不出什么,那个影子都出来了。周围这么大一张东西,你能画得这么精确这么妙。除了你画细以外,更多有更深的悟性,去理解它,体会到它你才能画得出来。体会到了还不算,还有这个手艺画出来。所以,这个画家从任何角度都可以得到自信,都可以得到勇气。

四、讲讲读书:我读书是故意不认真的

讲读书是讲画家的读书,这个画家的读书是没有受过正式训练的画家的读书。我就是一个代表了,也没有受过正式训练,爱看一些杂书的人。

我这一辈子,如果说用功,画画倒不是很用功了,画画嘛,顶多说勤劳就是了,使尽力气就是了。真的用功是读书。不是用功,是有兴趣,有极浓厚的兴趣,从小就喜欢看书。大概我这人没有堕落的话可能因为读书,因为那个旧社会是这么复杂,逃难的时候我背着几十斤书放在包包里逃,日本人在后面追,实在跑不动,马上就要追到了,一本本地也不敢看,把那个书往后扔,一本一本地扔,还是背着书跑。养成看书的习惯,每天都要读书,每天都要看。

黄永玉 ,《读书破万卷》

但是看书呢,如果不是念书的人,读书有一个特点,一个方法,就是不要太深的研究,就像陶渊明讲的“不求甚解”。不要太求甚解,太求甚解,我们不是专家,我们并不是研究一种东西。看书是一种快乐,然后才是知识,才是本钱。所以一般来讲我看很多书,看得很快。看完就算了,记住书里面有哪些很精彩的感觉在里头,记住它。书当然不借给人家,借给人家就找不到了。把它放到那里,如果以后碰到什么事了,把那个书从那个地方找出来就是了。

画画人的知识不是专门知识,他要面铺得很广的知识。有的事情你需要认真地去学习一下,比如说植物学、动物学。有的牵扯到规律问题,岩石学、地质学你要研究一下,因为画石头、画动物、画花呀,要认真学。有的东西你看过就算了。历史什么的看看就是了,历史年代、一些代表性的人物、有趣的人物、几个大战争、大政治变化记住。其他专门记那些有趣的事情、生动的事情,把面尽量铺广。然后就养成习惯了,发生兴趣了。那就不得开交了,研究之后从那里头得到很多快乐,画画有时候就能用上它。比如说在处理人物上、画面上那个情致、格调,你就可以多方面的就不至于那么单一了,这个明显看出不是老师教出来的了,是书教出来的。这个尤其对我们没有机会进正式学校的朋友来讲的,我这个可能是有用的了。其是给我们很大的自信,我们如果能够有幸碰到一个聪明的人,我们同他谈一次话就感到非常地快乐。书本本都是聪明的,读一本就碰到一个聪明的,读一万本碰到一万个聪明人,你说你多合算。

有时候我说,旧诗我会作的,平仄、押韵我都会。就是读的书太少,有系统地读的书太少,用不上,作诗也没有什么典,没有意思了,用同样的典也没有意思了。每次兴趣一来,旧诗作完了还挺费心的。作完了一看看不好,还不如作白话诗好呢,所以白话诗写一点东西,杂文呢,这个比较好。看别人的旧诗也是一样的。口味也很刁的,自己作起来就不很容易,也感觉到旧诗要作得好也不容易。我看看包括那些非常有学问的先生们,哎呀!缺乏人味都是书,看起来挺难懂的,光见学问不见人性。

黄永玉

所以,我自己读书我是故意不认真的,读得快乐就行了,不一定记住很多很多的事。有可能人家说大脑贮藏有限,容量有限了。我很善于摆脱的。从生理学上讲,大脑皮层有一种抑制功能,产生抵消规律。什么可以得到,比如我们学习过,我们天天学的理论,其实早都知道了,在小组会上大家都互相监督,不能不学。那个地方同样的个问题,事情也就安静下来了,没有学但也不急躁,那就是有一种抵消的规律。看的东西看得太多,同样的东西重复得太多了,它自己会给你抵消掉,它有选择性的,但可以不必去理它了。好像装着在认真地学,学着在抵消,这种例子你在生活中常常可以看得见的。啰嗦的人同你讲话老是不停地讲也不放你走,听吧,脑子就等于没有听,一样的。所以创作一种在画上看的见解,一种别人没有说过最好是这样的见解,没有说过的见解。不是画法上有什么创新,我说的不是那个意思,有的在画法上有创新,搞那些东西,兜了一大圈,结果还得回来,还得老老实实地去画画。大概在见解或者什么地方有种发现,人家看见就高兴了,感觉到能够欣赏。

本文摘自

《黄永玉全集·文学篇·自述》

黄永玉/著

湖南美术出版社

2016年8月

编辑:_童_指杏花村

图片来自网络