作者 / 周燚

当下的电视剧创作,最讲究的的创新。跟风死得很惨,创新成就爆款。

创新就是要跳出“舒适区”,既要拍自己擅长的,也要拍自己不擅长的。

创新不但要拍别人没拍过的,更要拍自己没拍过的。包括没拍过的:题材、人物、主题、风格。

《我是余欢水》又是一次国产剧“充满新鲜感”的尝试。

主题

《我是余欢水》改编自余耕小说《如果没有明天》。

如果没有了每天,你今天会做什么?

如果没有了明天?绝望的人还会看到希望吗?

如果没有了明天?冷漠的人们是否还有正义和善良?

如果没有了明天?冷漠的城市是否还有正能量?

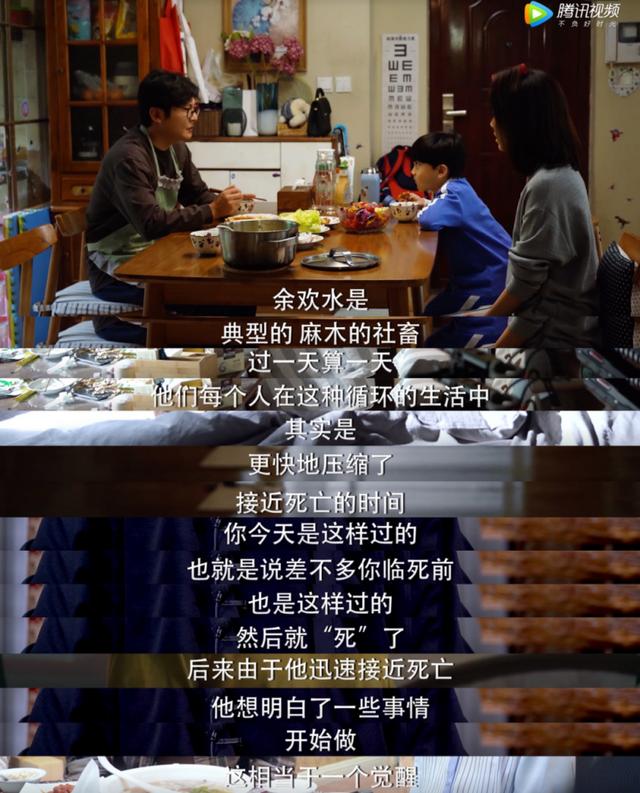

《我是余欢水》的导演孙墨龙,把一开始的余欢水比喻成“麻木的社畜”。用现在的流行词来说,一开始的余欢水过着很“丧”的生活。后来余欢水以为自己患有癌症,在离死亡很近的时候,开始思考生活的意义人生的意义,开始觉醒。

摘自导演访谈

《我是余欢水》有一个很大的主题,就是在探讨生命的意义,人生的价值。

余欢水一开始喜欢说谎,说谎是源于他不自信。余欢水一开始是一个极度不自信的人,后来在别人的“助推”下发生了变化。主演郭京飞说:“你明明可能不是这个人,但是一百个人都告诉你是这个人,于是你就很可能变成这个人,这不是虚荣,是一种能量”。

摘自主演郭京飞访谈

《我是余欢水》也在传递这种“能量”。

小说《如果没有明天》的创作源于2011年余耕的一个短篇小说《末日降临》,《末日降临》曾因作品格调灰暗引发争议。虽然《我是余欢水》在展现社会的丑陋、人心的丑恶上没有克制,但我们都知道正午阳光的剧,在结尾一定洋溢着阳光和正能量。

风格

喜剧。

整体上,《我是余欢水》可以算作是一部轻喜剧。

虽然题材是严肃题材、是现实主义,但是《我是余欢水》并没有拍成“苦大仇深”的调子,没有过度煽情。

相反,剧中有多处在“悲情”处制造暂停。

《我是余欢水》在音乐、美术等方面的设计都很“网感化、网剧化”。和以往在传统台播电视剧中“慢热”“循序渐进”的风格差异较大。

这次,正午用喜剧、轻松的方式去解构严肃题材。

荒诞。

《我是余欢水》里充满了各种各样的意外、巧合、阴差阳错的荒诞故事。

从预告可以看出,余欢水患有癌症,其实是误诊。

反抗。

《我是余欢水》里面,还有当下观众所喜欢的“爽剧元素”。

余欢水在生活中、工作中、社会中受到了各种不公正的“碾压”后,终于不再退让,选择触底反弹,彻底反抗。有时甚至选择“以暴制暴”。

逆袭。

余欢水从底层草根小人物逆袭成了“城市大英雄”。

好比,电影《西红柿首富》里业余足球队的守门员王多鱼,一下成为了亿万富翁。

讽刺。

荒诞是手法,目的是讽刺。

讽刺社会丑陋的一面,讽刺人心丑恶的一面。

人物

这次,《我是余欢水》挑战了正午阳光的剧,在人物上的大尺度。

以前正午的剧,主角很多是“伟光正”,“仁义礼智信”。

但这次《我是余欢水》中呈现的群像人物,大多都是有缺点的“坏人”。

充满了势利眼的婆家,“关系混乱”的办公室,不明文的社区邻里,医患关系复杂的医院等等。

就连在《都挺好》中贤惠、明事理的“大嫂”(高露),这次在《我是余欢水》中都有婚内出轨之嫌。

《我的余欢水》在戏剧上是极致化的。

极致的人物。

《都挺好》里有极致的苏大强,《我是余欢水》里有极致的余欢水。

但是和苏大强不同,余欢水的性格不是天生的,是外在极致环境造成的。

因为余欢水的一个谎言,造成了大壮一家的苦难。从此,余欢水活在内疚中。越内疚他就越难受,越难受他就越不自信,越不自信就越说谎,越说谎就越讨人厌。

摘自主演郭京飞访谈

按照郭京飞的话说,这是一个“死循环”。

极致的环境。

余欢水生活在一个:爱情、情亲、友情都破裂的环境里。

工作中:余欢水创业失败,在公司中遭遇领导和同事欺凌。

家庭中:老婆要和自己离婚,儿子看不起老爸。

社会上:朋友借钱不还,最后多年好友和自己决裂。

极致的落差。

余欢水从人生低谷走向人生高峰,存在一个极致的“落差”。

面对这种“落差”,余欢水要慢慢习惯,从一开始的“不适应”变成最后的“适应”。

《我是余欢水》在人物尺度上的探索,可以看出,国产剧的价值观正在和海外剧的价值观,渐渐重合。

结构

《我是余欢水》的叙事结构很简单:是中心扩散式的。

余欢水是这个结构里绝对的中心,所有的人物,所有的事件,基本都围绕余欢水展开。

也很有可能正是这种结构决定了《我是余欢水》只能做成短剧不适合做长剧,长剧通常需要群戏多线结构(不仅仅是群像人物)支撑。

但《我和余欢水》的剧作非常注重事件之前的逻辑,《我是余欢水》的编剧王三毛、磊子也是电视剧《都挺好》的编剧,《我是余欢水》也保留了《都挺好》的叙事特点:注重单元事件之间的逻辑(和《父母爱情》那种碎片化的叙事特点不同)。《都挺好》的编剧是如何从琐事中提炼出戏剧逻辑的?《父母爱情》是如何碎片化叙事的?

以《我是余欢水》前4集的叙事为例:

余欢水的老婆甘虹接孩子上学放学十分辛苦,余欢水想给老婆买一辆车。

于是:甘虹以为余欢水发现了自己搞外遇(甘虹搞外遇的坐的车和余欢水电脑上买车广告的车型一样),甘虹和余欢水矛盾激化。

买车需要钱。

于是:余欢水向自己的朋友吕夫蒙要回曾经借出去的13万。朋友吕夫蒙拖着不还钱。

于是:余欢水追债追到了KTV。巧合地撞见了赵觉民、梁安妮、魏广军三位公司领导在KTV密谋分赃计划。

梁安妮意外地在KTV弄丢了U盘。赵觉民、梁安妮、魏广军以为是余欢水拿走了UP。

于是:三人向余欢水百般讨好。

编剧这样处理,就让“家庭线”“朋友线”“公司线”三条叙事线产生了逻辑上的勾连。

细节

都市生活剧,重在细节。

《我是余欢水》中有诸多细节,起到了推动了故事发展,深化人物性格的作用。

比如:余欢水万事不顺,想去买一瓶酒解千愁,小卖部老板以为余欢水买不起好酒,余欢水索性买了一瓶1400多的茅台。

第二天余欢水醒来收拾桌子,余欢水将杯中剩余的茅台往瓶中倒却倒不进去,又怕浪费,索性就将杯中剩余的茅台喝了。结果却大吐一场。

梁安妮来余欢水家中“献殷情”,意外地喝了余欢水的茅台,却发现是假酒。

于是余欢水找卖假酒的老板理论。索赔无果,余欢水砸了卖酒老板“假一赔十”的招牌。

一瓶茅台酒,写出了没钱人的虚荣,写出了有钱人对没钱人的嘲笑,写出了无良商人的无赖。

写出了欢乐,写出了趣味。