沉没在菲律宾苏比克湾中的原美军装甲巡洋舰“纽约”号(USS New York,ACR-2,后改称重巡洋舰“罗彻斯特”号,USS Rochester, CA-2),为亚洲的潜水爱好者们提供了一处发掘不尽的宝藏。“纽约”号的两座主炮塔虽然不像她的引擎舱那样知名,但是作为同型号炮塔唯二存世的孤本,再加上它们的象征性意义,依然足以吸引那些澎湃的心脏。我在之前的一次潜水中,偶然的发现过一条可以进入其前主炮塔的合适通路。因为之前从来没有听说过这条路线,所以现在来与大家分享一下。

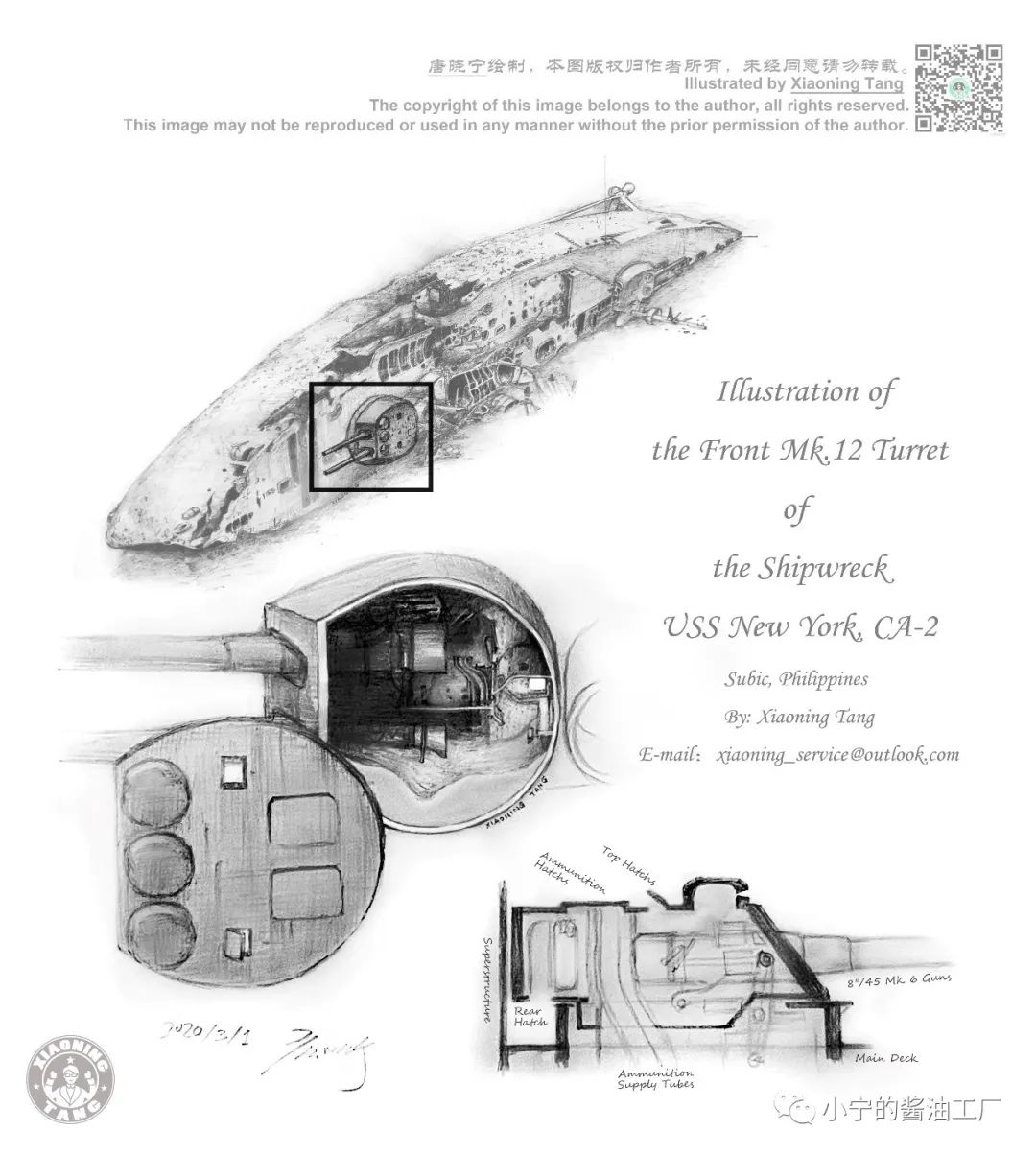

↑ “纽约”号前的主炮塔现状示意图 来源:小宁绘制,请勿转载

熟悉“纽约”号的潜水员都知道,“纽约”号现存的两座主炮塔保存都很完好。其中前部主炮塔顶上的两个舱盖还处于开启状态。然而可惜的是,由于这两个舱盖内侧紧邻主炮尾部且有大量淤泥,再加上炮塔内部的空间也不足以转身,所以几乎无法安全的对它进行内部穿越。

↑ 今天苏比克水下“纽约”号的主炮塔 来源:小宁摄影,请勿转载

然而当我在对这座主炮塔进行测绘的时候,却偶然发现设在炮尾舱下方供炮手出入的舱盖居然也是开启的。只不过因为它是在炮塔底部而且被主甲板和上层建筑包围,所以如果不是因为测绘整个炮塔的话恐怕我永远也不会发现。有了这个舱门,潜水员便有可能用侧挂装备进入炮塔,并且无需转身返回,从而使得主炮塔的内部穿越变得现实。

↑ 1932年中国上海,美国海军亚洲舰队司令泰勒上将(Montgomery M. Taylor,前排中间)等人在“罗切斯特”号重巡洋舰(原名“纽约”号)主炮塔前合影 来源:United States Navy Historical Photo NH 83799

研究“纽约”号的主炮对于了解美国海军装备发展史很有意义。“纽约”号安装的两座Mk.12型炮塔是专门为了Mk.6型8英寸(203毫米)/45倍舰炮设计的。它们在美国海军历史上是一件承上启下的作品。它在1906年开始服役时曾是当时最优秀的火炮之一。如今Mk.6型火炮存世数量只有8门,而完整的Mk.12炮塔则仅此两座,再无别家。(1918年在纽约长岛附近触雷沉没的CA-6“圣迭戈”号也安装有两座该型炮塔,但是倒扣的炮塔已经没入了海底的淤泥,更何况这条沉船经常有潜水员发生事故,号称“在船里遇难的潜水员比当年阵亡的水兵还多”)

↑ 1917年美国海军太平洋舰队司令卡帕顿上将(W.B. Caperton,中间)与他的参谋团队在“圣迭戈”号重巡洋舰(原名“加利福尼亚”号,ACR-6)的Mk.12型主炮塔前合影 来源:U.S. Naval Historical Center Photograph # NH 83793.

由于在美西战争末期美军开始装备膛压参数较高无烟火药,结果意外的导致了舰炮炸膛事故。为此美军从1900年开始着手研制新一代高强度火炮。1906年设计定型的Mk.6型8/45火炮是在之前的Mk.5型8/40舰炮上发展而来的,但是强度和炮口初速都得到了非常大的提高。它的最大射程达到32公里(安装在炮塔内由于角度原因只能达到23公里);使用穿甲弹最大穿深305毫米匀质钢装甲,在10公里距离依然可以击穿127毫米匀质钢装甲。按照预想,这型火炮将作为标准武器成为所有美国新一代战列舰的副炮和装甲巡洋舰的主炮。

↑ 1917年的“罗切斯特”号(原名“纽约”号)重巡洋舰 来源:Library of Congress, LC-B2- 3001-14

最终,这型火炮装备了美军3个级别12艘战列舰(“弗吉尼亚”、“康涅狄格”、“密西西比”级,BB-13至BB-24)并用于7艘装甲巡洋舰(“纽约”号,以及“宾夕法尼亚”级6艘)的现代化改装。除了“弗吉尼亚”级的部分火炮以外,所有该型火炮都安装在专门为其设计的双联装Mk.12型炮塔中。

↑ “匹斯堡”号(原名“宾夕法尼亚”号,CA-4)重巡洋舰上安装的Mk.12型炮塔 来源:U.S. Naval Historical Center Photograph # NH 71964.

Mk.12型炮塔是美国海军第一款采用菲利普·希奇伯恩(Philip Hichborn)倾斜正面构想设计的主炮塔。倾斜的正面使得火炮的俯仰设计得以简化,并因此大大缩小了炮塔正面装甲板上需要留给火炮的开口面积。Mk.12的这一成功设计此后延续到了几乎所有美军战列舰和重巡洋舰的主炮塔上。

此外,Mk.12炮塔也是美军较早的全电力驱动炮塔之一。重达150吨的炮塔如果人力旋转270°需要耗时12分钟,而使用电动机则仅需45秒。然而美军很快发现大量的电动机会不断制造出危险的火花,在充满可燃气体的炮塔内极为危险。为此美军后来还重新设计了炮塔内部布局,将非必要的电动机全部移往船体内,并且在炮塔中增加了隔绝气体的隔板。这也使它成为了美军较早使用内部隔舱设计的主炮塔之一。

↑ 安装在Mk.12炮塔内的Mk.6型8/45火炮炮闩,可见右侧的手动操炮手柄 来源:U.S. Naval Historical Center Photograph # NH 101086.

Mk.12炮塔与它搭载的Mk.6舰炮一起,参与了两次世界大战以及希土战争。然而随着《华盛顿海军条约》生效,美军必须缩减舰队规模,导致该型火炮失去了本应独领风骚的机会,很多剩余的火炮也都被改装为要塞炮和铁路炮使用。但是这型火炮的成功设计却为后来美军在二战中广泛使用的8/55系列舰炮打下了坚实的基础。

↑ 被改装成铁道炮的Mk.6型8/45火炮,使用了陆军M1A1型炮架 来源:U.S. Army Ordnance Department Photograph.

“纽约”号装甲巡洋舰在1909年的大修期间换装了两座Mk.12主炮塔,用于取代原来安装在两座双联装主炮塔和两座单装主炮塔内的Mk.3型及Mk.5型8英寸主炮。经过30多年的使用以及将近80年的海水浸泡,现在这两座炮塔居然依然保存的相当完好。在四周165毫米厚的装甲盒子保护之下,除了主炮炮闩被拆除以外,内部也几乎没有严重损坏。就连薄薄的隔舱板都依然可见。

↑ 1939年在菲律宾苏比克的奥隆阿波海军工厂中处于封存状态的“罗切斯特”号重巡洋舰(原“纽约”号),两名士兵正在与前主炮塔合影,两年多之后这条军舰便被美军自行爆破沉入苏比克湾 来源:David Wright

如果计划使用侧挂装备穿越炮塔,我建议可以从较难寻找的尾舱底部舱门进入,之后向右侧(炮塔前部)穿过上方(炮塔右侧)的舱门进入右侧炮室。在这里可以看到Mk.6火炮的炮尾,以及周围的其他设备。最后可以无需转身便从有光亮的右侧顶部舱门离开。我不建议穿越下方(炮塔左侧)的炮室,因为这里淤泥很厚难以活动,而且左侧顶部舱门开启的角度也比较小,出入很困难。

↑ 从艉部底舱盖进入主炮塔后,在一只刺豚鱼的带领下游向炮塔深处 来源:小宁摄影,请勿转载

↑ 穿过隔舱门来到右侧炮室,可以看到已经拆掉炮闩的火炮尾部,火炮上方便是顶部舱口 来源:小宁摄影,请勿转载

↑ 右侧炮室内很大一部分空间都已经被淤泥填满,活动非常困难,图中间的是露出淤泥的一部分右侧主炮的尾部 来源:小宁摄影,请勿转载

在主炮塔内穿越,除了显眼的火炮尾部以外,我建议大家还可以留意一些相对不那么起眼的地方。比如在火炮尾部与尾炮舱之间的隔板上,可以明显看到几个呈弧形的滑轨状物体,我推测他们有可能是提升炮弹的升降机的一部分。如果顺着它们向舰身方向游动,可以看到它们连接着方形的洞口。我相信这里便是通往下层弹药库的通道。

大家也可以沿着主炮炮身向炮塔前部观察,这里可以看到很多金属部件。我认为他们很可能是手动操纵火炮的设备,以及观瞄器材的支架。如果从这里向前看,还可以看到从炮塔前方开口处透进来的光线。

↑ 从左侧炮室观察通向尾舱的舱门 来源:小宁摄影,请勿转载

↑ 主炮侧面依然可以看到手动操炮的手柄结构 来源:小宁摄影,请勿转载

最后,我还是要提醒大家:这是一条非常狭窄且困难的路线,而且厚厚的淤泥极易导致丢失能见度,所以请一定在经过充分准备和必要训练之后再考虑尝试。毕竟生命只有一次。