韩素音《目的地重庆》一书的写作过程

梁德新

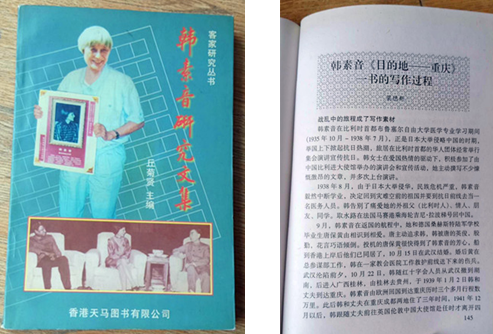

引言:韩素音(1917-2012)著名英籍华裔女作家,社会活动家。她的主要作品取材于20世纪中国生活和历史,体裁有小说和自传共40部。其中《周恩来传》是一部有影响书。其自传体小说《瑰宝》奠定了她在国际文坛上的地位。她跟新中国领导人交往密切,毛泽东、周恩来、邓小平都多次接见过她,并进行深谈。国内外学者研究韩素音的文章诸多。2002河南大学退休的丘菊贤教授主编的《韩素音研究文集》收集了谭元亨、罗英祥、廖练迪、黄志安等6人人的文章辑录成书。丘菊贤辑编《韩素音研究文集》期间梁德新协助编书并写有韩素音研究文章。该书出版后先后被大专院校中文系师生撰写论文作资料。下面是的文章《韩素音《目的地重庆》一书的写作过程》。

韩素音在比利时首都布鲁塞尔自由大学医学专业学习期间(1935年10月—1938年7月),正是日本大举侵略中国的时期,举国上下掀起抗日热潮,旅居在比利时首都的华人团体经常举行集会演讲宣传抗日。韩女士在爱国热情的驱动下,积极参加了由中国比利进大使馆举办的演讲会和宣传活动,她主动撰写不少慷慨激昂的文章,并多次上台演讲。

1938年8月,由于日本大举侵华,民族危机严重,韩素音毅然中断学业,决定回到灾难空前的祖国并要到抗日前线去当一名医务人员。韩告别了痛爱她的外祖父(比利时人)、情人、朋友、同学。取水路在法国马赛港乘海轮吉尼•拉波梯号回中国。

9月,韩素音在返国的航程中,她和德国桑赫斯特陆军学校毕业生唐保黄由相识到相爱。唐主动追求韩,韩被唐的英俊,殷勤,花言巧语倾倒。投机的唐保黄很快得到了韩素音的芳心,船到香港上岸后他们已同居了,10月15日在武汉结婚。婚后黄在总参谋部工作,韩在一家教会医院工作救护前线送下来的伤兵。武汉沦陷前夕,10月22日,韩随红十字会人员从武汉撤到湖南,后进入广西桂林,由桂林去贵州,于1939年1月2日韩和丈夫到达重庆。

韩素音由欧洲回国到达重庆历时三个多月行程数万里。此后韩和丈夫在重庆成都两地住了三年时间,1941年12月以后,韩跟随丈夫前往英国伦敦中国大使馆赴任时才离开四川。上述回国的不平凡经历、遭遇,成为她撰成处女作《目的地重庆》一书极好素材。

《目的地——重庆》这本书是韩素音与玛利安•曼利合写,地点在抗战期间的成都。1939年9月开始写,1940年6月完稿。

玛利安美国人,是个基督教传教士,她和父母长期居住在中国,她一家热爱中国,同情受苦受难的中国人,为中国的文化事业作出了一定的贡献。那时玛利安三十多岁住在成都南门,办了一间助产学校和一所妇产医院。她还是文学爱好者,利用业余时间写文章,《妇女与家庭》等美国杂志登载过她的作品。中国的抗日战争爆发以后,美国人希望报刊多刊载反映中国事情的文章,此时玛利安忙于写稿。她想搜集素材写一本反映中国国情的长篇小说。

韩素音作家

6月,韩素音经成都华西大学医学院院长基尔本(加拿大传教士)介绍到玛利安工作的妇产医院。因两人志趣相投,不久成了文友,9月商讨合作写书的事。

合作写书的起因是玛利安看了韩素音在去年10月在武汉时写的日记及她在旅途中的所见所闻写的观感和随想。玛利安觉得韩写的东西很有价值,要求商定之后立即着手写书。韩干劝很大,三天写完一章草稿,她想到哪儿写到哪儿,写完了就交给玛利安,每天十页二十页。玛利安则着重加工润色,重新组织、加以改编,去掉一切会令人不快的或会引起神经过敏或危险的东西。头几章写好以后,玛利安寄给了美国的代理人。回音令人高兴,两人加快速度写书。

为了这本书在美国发行之后公众的舆论更有利于中国,书中用了很赞扬中国领导人物的篇幅。如韩10月22日撤离武汉时,她看到蒋介石夫人宋美龄指挥女孩子们上船,那时韩崇敬她是女英雄。玛利安为此章节写得详细突出。如韩和唐在香港同住一个旅馆……这段罗曼史。因美国妇女婚前是不能同居的,玛利安对韩的这段罗曼史作了安排。

11月韩素音跟随丈夫回到重庆,整个冬天她把初稿一份份寄往成都,寄到玛利安那儿。1940年整个夏天,重庆的突袭相当利害和频繁,韩把书的最后几章用打字机打出来寄给了玛利安。1940年夏末,《目的地——重庆》写作结束。

《目的地——重庆》是一部长篇小说,内容写的是一对勇敢的年轻人(实指韩素音夫妇)为了救国实现理想,历尽艰辛从欧洲回到战火纷飞的祖国参加抗日的故事。书中有部分内容赞扬了蒋介石和宋美龄。故事情节都是用神话般的夸张手法来叙述的。读者阅后都会感到书中有些故事情节脱离现实,不符中国的国情。作者写这本书的目的是让美国人了解中国人的抗日战争的艰苦,能够让美国人民支持中国的抗日事业。

《目的地——重庆》在国外出版。1941年12月珍珠港事变,日本人向美国宣战,美国公众同情在中国,《目的地——重庆》很快出版。这本书是1942年春在美国出版的,同年秋在英国出版。韩素音拿到了预付稿酬一千美元的一半,还要扣掉百分之三十,实际上只得到350美元。

杂志刊载了韩素音的文章《目的地——重庆》英文版《目的地——重庆》

(照片来自网络)

《目的地——重庆》从来没有畅销过。但国外的专家学者对这本书有评论。英国作家诺拉•沃恩对此书有如下评论:一种美丽的文体犹如一层薄纱,盖住了所发生的一切,把丑恶的、粗糙的、赤裸裸的加以柔化成为带有光泽漂亮的外貌,不让这些东西露在外面,而引人注目。在动听激情的陈述中,中国之贫穷与灾难,一切可怕的和不公正的事情,其程度都大大地减弱。所有表示愤怒的东西全部删掉了,大部分表示义愤的东西没有了。这不是新闻检查,而是安全,必须如此。

《目的地——重庆》这本书没有写出韩素音内心和实实在在的思想感受,这要感谢玛利安在书中保留了大量她写的东西。书出版之后她没有自豪感反而产生了种自卑感。她认为自己没有写作能力,她是无意中写起书来的。

写作这一职业对韩素音来说是一种外加副业,一种减压阀。1941—1950年韩没有发表过作品,她业余时间写的故事和短篇文章都没有发表,把它保存在一个箱子里。

《目的地——重庆》出版后,韩素音对人说:她的奋斗目标不是当作家,而是为了成为一个医生。她继续学医,经她多年努力1948年1月取得了英国皇家内科医师学会会员和外科医师学会会员学位,终于成为一个医生。

相关链接:

著名英籍华裔女作家韩素音

韩素音(1917-2012)原名周月宾,谱名周光瑚。著名女作家和社会活动家。

1917年9月12日,韩素音生于河南信阳,祖籍广东五华县水寨镇。她曾先后在燕京大学和比利时布鲁塞尔自由大学学习。1952年,韩素音用英文创作的自传小说《瑰宝》在西方世界引起轰动,奠定了她在国际文坛上的地位。作品取材于20世纪中国生活和历史,体裁有小说和自传。20世纪80年代以来,她的作品陆续被翻译介绍成17国文字。

韩素音的父亲周映彤出生于成都郫县,是中国第一代庚款留学生,母亲玛格丽特出身比利时贵族家庭。1931年,她从北京圣心中学毕业,到北京协和医学院当秘书。1933年在司徒雷登任校长期间,她考入燕京大学医预系,与龚澎、梁思懿成为同班同学。

1935年秋,她获得奖学金赴比利时布鲁塞尔自由大学留学,逐渐对文学产生兴趣。1937年,“七七事变”爆发,她决定回国。

韩素音1938年回到中国,在海轮上邂逅第一任丈夫、国民党军官唐保黄,同年结为夫妇。1939年在四川成都美国教会医院当助产士。1940年收养女婴榕梅,写出处女作《目的地重庆》初稿,并请在成都助产学校任职的修女玛利安修改。1941年夏玛利安帮忙把韩素音写的文稿带到美国去发表。1941年唐保黄赴英国当外交官,她随丈夫前往英国。1942年末,英文版《目的地重庆》出版。1945年唐保黄回国参加内战,她决定留在英国继续医科学业。1948年,她获英国伦敦大学医学博士学位,同年返回香港从医。唐保黄已经于1947年战死东北战场。

1948年韩素音从英国返回中国后,有一段时间在香港行医。宴会上,她邂逅《泰晤士报》记者伊恩•莫里森,两人一见钟情,但伊恩已有妻室。为摆脱这段情感,韩素音回到重庆,不过时局动荡,她很快又回到香港。那时朝鲜战争爆发,伊恩被派往战场并在朝鲜阵亡。她将这段感情经历写成了小说《瑰宝》。奠定了其在欧美文坛的地位,作品被好莱坞改编成电影《生死恋》,1956年获得3项奥斯卡奖。

1952年韩素音与出版商康柏结婚,随后两人到马来西亚柔佛州,她继续行医,并曾为新加坡南洋大学的创立而奔走。后来两人离婚。1955—1963年韩素音在马来亚开设光瑚药房。

韩素音1956年1月,接受印度总督、前香港总督马尔科姆的邀请,去印度新德里度假,她结识第三任丈夫、印度人陆文星。1950年代至70年代间,为重修中印友好关系做了许多工作。1956年5月,借助于龚澎的介绍,得以访问新中国。1960—1963年,她在新加坡南洋大学任现代亚洲文学史讲师。1964年,她开始写5部传记性著作:《伤残的树》、《凋谢的花朵》、《无鸟的夏天》、《吾宅双门》、《再生凤凰》,成为职业作家。

韩素音作家的部分著作(照片来自网络)

1972年,韩素音为毛泽东立传——《赤潮:毛泽东与中国革命》。1996年,中国人民对外友好协会授予她“中国人民友好使者”称号。1997年后,因健康原因不能远行,没能再回国。

2012年11月2日中午,韩素音在当地时间于瑞士洛桑的家中去世,享年96岁。

韩素音的作品尽管描写的是她的个人家庭、家族生活史,但背景却是极其广阔的社会历史风云。她从个人和家庭的经历,衍生出历史事件和社会环境对她父亲、她家庭和个人的影响。书中所涉及的人物,都确有其人,并非作者杜撰,只不过是将有些人物改名换姓而已,以免引起误会或麻烦。而当谈到写作的动机时,韩素音说,是让那些对中国茫然不知或知之不多的外国读者有机会了解中国历史和中国人民。

韩素音跟新中国领导人交往密切,毛泽东、周恩来、邓小平都多次接见过她并进行深谈,被誉为是继史沫特莱、斯诺以后,第三位与中国结下深厚情谊的外籍作家。

韩素音每年有大半时间在世界各地访问、演说,很多时候是做关于中国的演说。中国解放初期和外界隔绝,她因为身份特殊,认识的朋友又多,在外交上做了很多政府不能做的事情。她还被称为周恩来与戴高乐之间的“特使”,许多国家也把她当作了解中国的渠道。

照片来自网络

20世纪80年代起,中国大陆有专家学者撰写研究韩素音的文章在报刊发表,其中华南理工大学客家研究所谭元亨教授文章是代表作。取材于韩素音作品撰写论文的专家学者众多。其中有丘菊贤辑编《韩素音研究文集》,该书出版后先后,被大专院校中文系师生撰写论文作资料。

丘菊贤教授辅导我研究客家文化

梁德新

我有幸在丘菊贤教授(1932—2015)晚年时与他有交住,我跟随他编书写书,学到很多知识而受益终身。

1992年丘菊贤教授退休后与妻子儿子回家乡梅州市城区居住。他发挥余热研究地方历史是《梅州市志》副主编、《客家人》杂志副主编。

丘菊贤是河南大学历史系教授,曾任河南大学《史学月刊》出版社领导。目前的大学扩招硕士研究生、博士研究生,有些大学教授带十多个硕士研究生。丘菊贤教授是个论著丰硕是国内著名的客家学专家,依的资历他是可带博士研究生的。

丘菊贤教授的主要论著是《中华都城要览》《国史自学备要》《汉魏洛阳史话》《客家纵论》《梅州客家研究大观》《梅州客家研究百年纪要》《史志文存》《韩素音研究文集》等15部书。2003年河南省郑州市举行“第十八届世界客属恳亲大会”,那时赠送参会人员有3本书,这些书是《漂洋过海的客家人》(《客家人》杂志主编罗英祥著)、《客家纵论》(丘菊贤著)《客家文化大观》(丰顺县人北京联合大学教授冯秀珍著)。

丘菊贤教授编著的书

二十世纪九十年代梅州的客家研究气氛浓厚。1994年12月6日“第12届世界客属恳亲大会”在被喻为“世界客都”的梅州梅州市召开。当时市地方志学会会长黄玉钊等研究地方文化的专家学者是“第12届世界客属恳亲大会”的主要组织人。那时梅州市客家联谊会办了一个刊物《客家大观园》,该刊是季刊内容是介绍梅州地区的客家人文及国内外客家活动情况。《客家大观园》我每期必看,有时还会向刊物投稿。我有一篇文章《把松口世德堂开发为客家民俗村》刊载在《客家大观园》杂志,这篇文章引起丘菊贤教授的关注,他问松口籍人黄玉钊认识我否。我与黄玉钊曾参加1999年嘉应大学的客家学研讨会,因论文集中有我的文章,以此为关系我在1999年冬的一天在黄玉钊的引荐下见了丘菊贤教授。我初次见丘菊贤教授的谈话主题是松口的客家人文。他对我说:“客家研究需要地方文史为基础,你参加了应大学客家研究所的客家民俗田野调查,对梁氏宗族文化有研究,年轻时曾在福建等地做工熟悉当地民俗风情,又会用电脑写文章,是我最佳的合作伙伴”。

丘菊贤教授介绍我加入了“梅州市客家研究会”,还推荐我任梅州市《客家人》杂志编辑。《客家人》杂志虽然是市级刊物,但是它是有国际刊号的刊物每年出版4期。发行对象是世界各国有客家人的社会团体和知各人士,国內有客家人的地方社会团体,有客家研究机构的大学。因为我是杂志编辑,以此为平台认识了很多大专院校的专家学者,我的文章也被有些大学的刊物刊载。

我知道丘菊贤教授的家庭情况。丘菊贤1932年生,梅县隆文镇文普村人。父亲是华侨在印尼雅加达经商,他出生在印尼雅加达,少年时在家乡读书。在梅县松口国光中学读初中,1952年梅州中学高中毕业后,曾在梅县梅南中学教书。1954年考入河南大学历史系,大学毕业后在河南郑州市的一间中学任教。丘菊贤是有才华的人,受到河南大学历史系梁养吾教授的赏识。经梁养吾教授推荐他到河南大学历史系任教。梁养吾教授是梅县人,丘菊贤常去梁养吾教授家,他与梁养吾教授的女儿梁美英恋爱,那时梁美英是河南大学历史系的教师。他们婚后生两女一男,女儿在河南成家,儿子与他回梅州居住。

我认识丘菊贤教授后,他编书著书时,我帮他整理资料和编辑书稿。有时还要帮助他到图书馆查阅资料,可说这些工作都是研究生做的工作。他要的资料查到后付劳务费给我。这项工作我喜欢做,为此我与他合作愉快。

丘菊贤教授不会用电脑写作,我成了他的助手。我先后帮助他整理《梅州客家研究大观》《梅州客家研究百年纪要》《史志文存》《韩素音研究文集》《梅州客家研究述略》《为客家研究鼓与呼》6本。这些书稿由我妻子用电脑打字,书中注明我是该书編辑。我与他合写过几篇文章在报刊发表。他指导我撰写学术论文,使我能多次出席大专院校举办的客家文化学术研讨会。我与丘菊贤教授出席了2001年在四川成召开的“第七届国际客家学研讨会”,论文《发展客家文化优摒发展梅州旅游业—试论将粤东古镇松口开发为“综合旅游区”》入选会议论文集。

2001年丘菊贤教授得到一笔写作经费,筹备撰写出版《韩素音研究文集》。多年来他收他收集了谭元亨、罗英祥、廖练迪、黄志安等人文章。那时谭元亨教授是华南理工大学客家研究所的所长,他写有韩素音研究文章在报刊发表;丘菊贤教授除了用谭元亨在报刊发表的文章外,还依书的要求向他约稿;他的文章有《韩素音自传文学中无法割断的客家情结》。入录书中文章的人都是对韩素音作家有研究的人。嘉应学院的廖练迪教授毕业于北京大学外语系,20世纪80年代他在瑞士大使馆工作,因工作关系曾数次见韩素音;他撰写有《韩素音是我老师》《韩素音与我的交往》《韩素音有一颗火热的中国心》。1995年5月韩素音回家乡五华县,当时在梅州《客家人》杂志工作的罗英祥、丘菊贤见了韩素音。罗英祥的文章是《韩素音笔下的周恩来》《韩素音再次回娘家》《韩素音与客家人杂志社同仁座谈会》。我是该书的撰稿人之一,有文章入录书中。我没见过韩素音作家,丘菊贤教授要我去图书馆借阅韩素音著的书。并要我在短期内撰写如下文章:《韩素音撰写<周恩来传>目的、方法、机緣及其它》《韩素音与她的“作家梦”》《韩素音<目的地——重庆>一书的写作过程》《韩素音撰写<周恩来传>一书中的特色》。那时我既要看书,又要查找写作资料,还要用电脑写文章;我不计效劳务费的多少,认为这是自己学习知识最好机会。2002年《韩素音研究文集》出版,书出版后先后被大专院校中文系师生作撰写论文作资料,还有人通过书店与我们联系。

2001年3月罗英祥(左)丘菊贤(中)梁德新(右)参加成都市客家会议

2000年10月在丘菊贤教授的引荐下,我参加在梅州市召开的“林风眠李金发百年延辰纪念会”。在“林风眠李金发百年延辰学术研讨会”期间,我采访了林风眠的学友林文铮教授的女儿林征明,她提供了父亲林文铮的资料给我,我还与林征明在一起照集体像。当时“梅州市客家研究会”的秘书长肖伟光把林文铮的资料由我整理成文章《美术理论家林文铮教授》先后在4家报刊发表。因林文铮是名人,他是民国初年北京大学蔡元培校长的女婿,文章发表后在学术界影响大,相关人士提供了有价值的资料给我。我把《美术理论家林文铮教授》扩写为11000字的文章,2018年1月该文分5次发表在《梅州日报》,12月《梅州侨乡月报》再次刊载,该刊主编刘亦宏对文章进行修改补充了部分资料及照片。

在林风眠李金发学术研讨会林征明(第二排左1)与本文作者梁德新(第二排左2)与参会人员留影(该照片是由会议集体照剪辑)

丘教授退虽然退休,他经常参加囯內各大学的学术研讨会。他还有写作任务,有些大专院校学术刊物向他约稿,他出书的钱是由地方政府和学校出资。

2004年成立梅县客家学研究会,丘菊贤教授任该会顾问。他捐书约200本和书橱一个,还捐款给研究会。

菊贤教授去世前的几年还坚持写书。2015年菊贤教授病逝,我与他的儿子联系,把他留下的书刊和手稿送给嘉应学院客家研究院收藏。

我是个没有硕士、博士文凭的人,因为曾与丘菊贤教授交往,所以我的文章能够在大专院校发表。至今我还怀念丘菊贤教授对我的帮助,他是个爱护人才的知识分子。

2020年4月7日

文章配图来源:作者提供,如有侵权,请联系删除。

作者简介

梁德新,广东梅州市梅县区松口镇人,中学退休教师、广东省作家协会会员。现聘为梅县区作家协会理事、梅州市旅游局《客都旅游》杂志社编辑。曾任中学历史教师、学校文学社辅导老师、梅县第10届政协文史委员。在国内的刊物发表有文章,编著有《客家乡情》《客家民俗风情》《客家松口民间故事》等书8本。对客家文化有研究,有学术论文在在嘉应学院、梅州市开放大学、北部湾大学等刊物发表。

编辑:李瑜;校对:十一郎

策划:饶云;责编:冯启兴