在中国传统学术领域,校勘学并不是一门显学,其原因倒不是说这门学问不重要,而是搞校勘学的不仅需要大量的知识储备,还需要长年刻苦的学术实践。因此,在中国学术大整理期的有清一代,从事校勘学的学者就备受重视。其中,校勘学家顾广圻被尊为一代宗师。大学者李兆洛在《顾君墓志铭》里评价他说:“一时如抱经学士、怀袒观察父子、竹汀詹事无不兼擅其长,而无和顾涧苹学博,尤魁杰首也”。

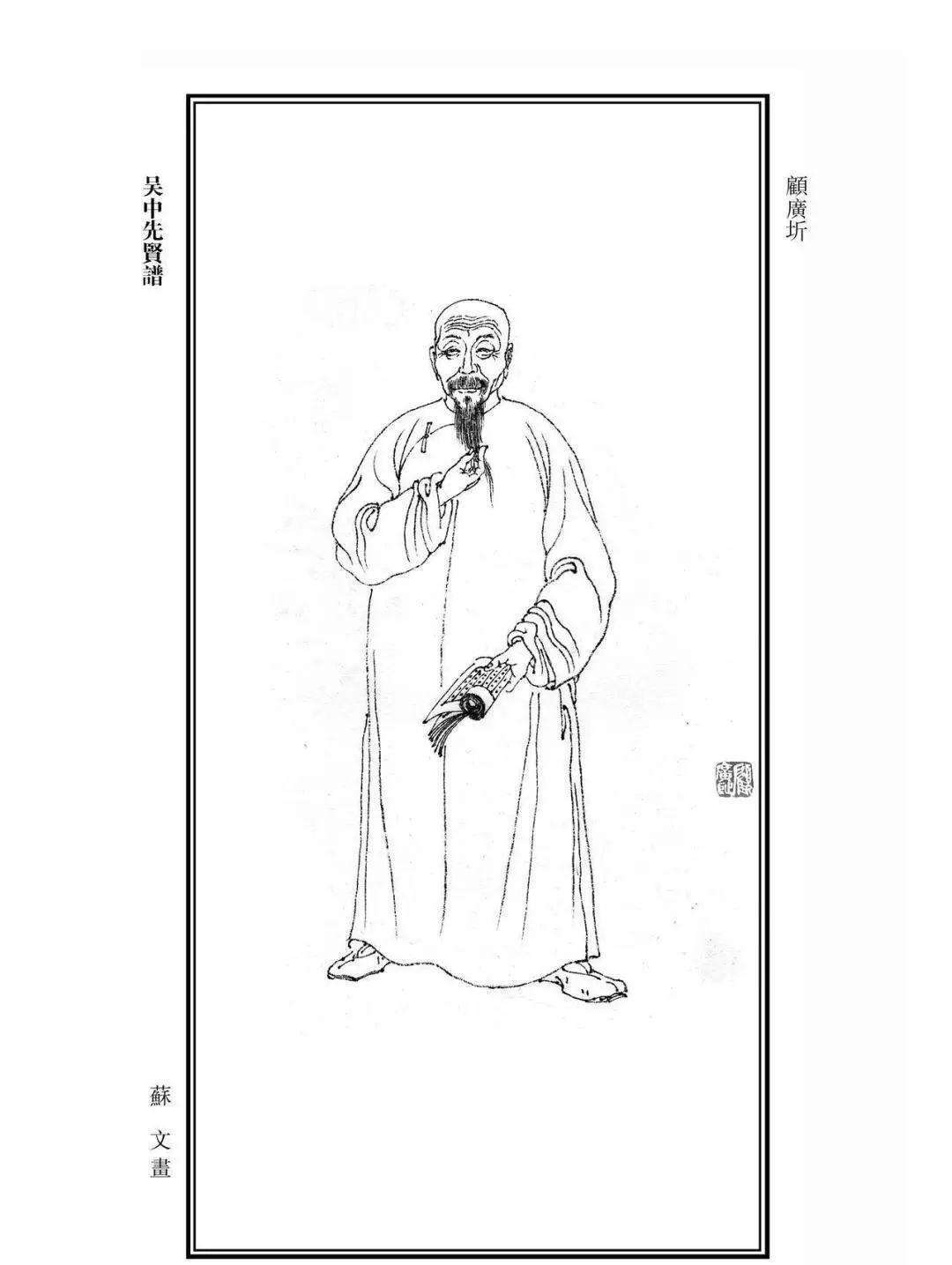

顾广圻 ,字千里,号涧苹,江苏元和人。现有记载是他从小就孤苦,身体也不好,经常生病,然而在卧床的时候也未尝停止读书。等他长大一点后,就跟当地的名师张白萃学习,并开始在大户人家程氏那里教私塾。程家藏书极多,“因得通览,学者称万卷书生焉。”

顾广圻这个人不喜欢去考科举,到三十岁的时候始补博士弟子。后来又拜江藩为师,继承惠栋的学术传统。“逐尽通经学小学之义”。他曾论经学云;“汉人治经,最重师法。古文今文,其说各异。混而一之,则轇轕不胜矣。”可见顾广圻对今古文的分野壁垒,态度鲜明。他论小学云:“《说文》一书,不过为六书发凡,原非字义尽于此。” 真是见识高卓。

顾氏于经史、训诂、历算、舆地、诸子无不贯通,又精目录学,有人把他比作王俭、阮孝绪。被孙星衍、张敦仁、黄丕烈、胡克家、秦恩复等人相继延聘为校书,先后校有《说文》、《礼记》、《仪礼》、《国语》、《战国策》、《文选》诸书。名家所刻书,争相聘他勘校。 “每一书竞,综其所正定者作考异或作校勘记于后。”

他自己又喜藏书,取邢子才“日思误书,更是一适”之语,名藏书处为“思适斋”.著有《思适斋集》,录其校书、刻书的序跋。他自作《思适斋集》记曰:“顾子贫,斋非所能有也;即身之所寓而思寓焉,而‘思适’之名亦寓焉。当其坐斋中,陈书积几,居停氏之所藏,同志之所借,以及敝箧之所有,参互钩稽以致其思,思其孰为不校之误,孰为误于校也。思而不得,困于心,衡于虑,皇皇然如索其所失而杳乎无睹。人恒笑其不自适,而非不适也,乃所以求其适也。思而得之,豁然如启幽室而日月之;举世之适,诚莫有适于此也。” 1935年,王大隆又辑集外题记,刊成《思适斋书跋》4卷。

作为一代校勘学宗师,顾广圻在学术贡献上很大,他一生校勘160多部古籍。其最突出的地方是提出校勘古书要做到“唯无自欺,亦无书欺;存其真面,以传来兹”。经他亲自校过的图书,都具有较高的学术价值。比如他校勘的李善注《文选》,为《选》学研究作出了重要的贡献,具有划时代的意义,至今仍是我们学习和研究《文选》的重要版本。他的校勘方法简单地说就是“以不校校之”,此法被人称为“顾校”,今天仍见于中国大学的文献学教材。“顾校”有多种表现形式:第一种,是作为第一手文献的顾广圻的手校本。第二种,是作为定型文本的《校勘记》。 第三种,是顾广圻自己刻过的一些书,即顾氏思适斋刻本,当时一些有名的收藏家、官员刻书,也会邀请顾氏负责校勘。这些印本也成为今天我们研究“顾校”的重要部分。

在校勘的具体实践上,顾广圻曾与大学者段玉裁发生过一场影响很大的争论,顾广圻主张“以不校校之”,而段玉裁主张“定底本之是非与定立说之是非”。关于这场争论,后世或是段而非顾,或是顾而非段;或认为是吴、皖两派校勘家的门户之争,或认为是对校、理校的校勘方法之争。 众说纷纭,到今天也没有形成一个定论。

顾广圻涉猎的领域很广,有研究者认为清乾隆间的志怪传奇小说集《广新闻》,署名“无闷居士”的就是顾本人。顾广圻很佩服宋儒《语录》,摘其切近者,成《遁翁苦口》一卷。“平居博览,咸能识之无遗。每论议滔滔不竭,而是非所在,持之甚力,靡所瞻狥。”

顾广圻一生都很穷困,靠给人校刻书籍为生。尽管多与公卿来往,但自己的钱也不多。他晚年的时候瘫痪在床五年,七十岁的时候去世。